【寄稿】大学の学費無償化に関する課題と解決の方向性/桜美林大学 特任教授 小林雅之

大学等の学生に対する経済的支援制度の現状

日本の大学生に対する公的な経済的支援は、長期にわたり日本学生支援機構(以下、支援機構)貸与型奨学金と各大学の授業料減免に対する補助金が主なものであり、給付型が極めて少なく諸外国に比べ、見劣りのするものであった。しかし、2017年に初めて支援機構給付型奨学金が創設され、さらに、高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)が2020年度に発足し大幅に拡充された。この制度は、当初の想定では、予算規模で最高年額約7600億円という、学生への経済的支援制度として画期的なものであった。

奨学金の利用率を見ると、支援機構「学生生活調査」や全国大学生協連「学生生活実態調査」から推計すると、奨学金の受給率は30%台で、そのうち給付型奨学金は約9%と見ることができる。文部科学省によると新制度受給者は令和4(2022)年度で約32万人となっている。家計所得400万円未満の学生数に占める利用率は約56%で、2020年度以降、ようやく給付型が普及してきたことがわかる。なお、これ以外にも大学独自奨学金や民間育英団体の給付型奨学金もある。

高等教育の修学支援制度における課題

新制度には創設の経緯から、その目的自体にも制度自体にも問題が多い。このことを筆者は様々な機会に指摘してきた(詳細は【参考文献】を参照されたい)。

目的に関しては、少子化対策が目的であったが、2025年度の支援法改正では、この目的規定は、教育費負担の軽減により「子育てに希望が持てる社会の実現」へと大きく変わった。一般に学生支援の目的とされる教育の機会均等は目的とされていないものの、少子化は目的規定から除外された。

しかし、筆者が制度の最大の問題だと考えているのは、給付型奨学金と授業料減免がセットになっていることである。このため、支給段階による給付型奨学金と授業料減免を合わせた支給額の差が非常に大きくなっており、いわゆる崖効果(反対側から見れば壁)が生じることである。年収が1円でも異なれば、支給区分が異なり、最高約50万円もの差が生じる。

これでは、第1区分の世帯以外には、誰にとっても不公平感が残る。私学高等教育研究所の調査(2023年)によると、世帯年収が変化することによって、受給資格が変化するケースは全ての大学で見られている。これに対して、大学が独自の対応をとっている例も見られる反面、特段の対応をしない大学もある。この場合、学生は、第2種奨学金を借りるなどの対応策が必要となると見られるが、既に第2種奨学金を受給しているケースも多く、奨学生に大きな影響を与えることになる。

これに対して、新制度の拡充で中間層(世帯年収600万円程度まで)の支援対象に多子世帯と私立理工農系が加えられた。しかし、多子世帯では従来の制度と同様、授業料減免と給付型奨学金の二本立てであるが、私立理工農系は給付型奨学金の対象にはならない。さらに、法改正により、2025年度からは多子世帯は世帯年収に拘わらず、支援の対象となっている。だが、これも授業料減免のみで給付型奨学金は対象とされていない。このように、支援対象によって減免か給付型奨学金かも異なり、統一したロジックでの拡充ではない。制度の欠陥はそのままに新しい対象者を違う基準(多子世帯、私立理工農系など)で追加していくということで、さらに分かりにくい制度になっている。

こうした具体的な制度は、政令や省令レベルで制度設計がなされているため、制度の変更は比較的容易なはずだが給付額の段差をなだらかにする制度変更はなされていない。給付型奨学金の段階はフランスでも8段階で、アメリカでは線型となっている。つまり、所得に応じて、1ドルごとに支給額は変化する。よりきめ細やかな制度設計が求められよう。

機関要件の厳格化と緩和

新制度の対象となる機関要件は、実務経験のある教員による授業科目が1割以上など、そもそも学生への支援とはあまり関係のない要件が多い。さらに、2022年度から機関要件が厳格化され、「直近3年度全ての『収容定員充足率』が8割未満但し、直近の『収容定員充足率』が5割未満に該当しない場合であって直近の進学・就職率が9割を超える場合、確認取消を猶予」とされた。高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議(以下、在り方検討会議)の資料(2022年)によると、この機関要件の厳格化により、取り消しは、118校になるとされている。実際、2024年11月の段階で、高等教育機関の確認取り消しは70校でうち大学・短大で確認取り消しは35校、専門学校34校で、高専でも初めて取り消しが1校出ている。70校は少なくないし、今後さらに増えると思われる。

しかし、そもそも定員未充足即赤字大学ということでは必ずしもない。また、必ずしも大学の質が低いわけでもない。例えば福祉や介護など充足率が低くても社会にとって非常に重要なはずだ。こうした大学の学生は定員未充足というだけで新制度の対象とならない。つまり赤字大学と定員未充足大学と質の低い大学を同一視していることが誤りであり、定員未充足を機関要件にすることが問題なのだ。

さらに、高等教育機関に全国一律の基準を設けていることも大きな問題である。専門と同様、地方によって実情は大きく異なる。私高研報告書でも「定員充足率は地方によって大きく異なるし、18歳人口の減少率も地方のほうが大きい。また、コロナ禍の影響もある。こうした点に配慮していただきたい」という意見がみられる。

他方、一律でない基準や部分的な拡充は制度を複雑化し、ますます分かりにくくする。つまり、全国一律ではない基準を設けることや選択肢を増やすことと、制度の複雑性による分かりにくさは両立し難く、難しい問題である。

これに対して、文部科学省は2025年2月に機関要件の緩和を打ち出した。確認大学等から漏れる高等教育機関が急増することへの対応とみられる。このように政策が迷走し混乱している。高等教育機関は、政策の変更に対応することが急務となっている。

学業要件

学業要件を満たした2022年度の受給者の継続率は高等教育機関平均でも80%以上となっている。警告は約1割、廃止は7%となっている。学業要件については、在り方検討会議は2024年6月に学業要件の厳格化を打ち出し、出席率や取得単位数が引き上げられた。しかし、学業要件のうちでも、成績下位4分の1が連続した場合の支援廃止については、停止とした以外には、ほとんど変更されていない。この要件は、相対評価のため、学生本人の努力だけではいかんともし難いという問題がある。また、優秀な学生が多い大学ほど相対評価では厳しさを増す。文部科学省によると、大学については、令和4(2022)年度末の適格認定によりGPA下位1/4に該当した者のうち、55%は令和5(2023)年度末の適格認定においてGPA下位1/4を脱しているとしている。しかし、裏を返せば、45%は2年連続になる可能性がある。

「1/4に入ってしまう学生の中には、学科のGPAのつき方で成績が悪くないのに入ってしまうことがある。(中略)よほど厳しい場合は JASSOに相談し、斟酌すべき条件として進めることもある」

在り方検討会議では、こうした相対評価の問題点は検討されているものの一律の絶対的・統一的評価は不可能とした。さらに、資格停止や廃止者が増加することが懸念される。

大学における奨学金の戦略的活用動向

これまでの日本の大学では、学生支援は入学後の学生生活をサポートするもので、学生課が担当していることが多かった。これに対して、予約給付型奨学金を利用して学生の獲得に活用する動きも増えている。これは、もともとアメリカの大学で広範にみられる高授業料/高奨学金政策と呼ばれるものである(詳しくは小林 2024年)。日本の大学でもスポーツ特待生など、一部の学生に対して、似たような学生支援がなされているが、これが、スポーツ以外に拡大するか注目される。

大学以外のプレイヤーの動向

(企業や自治体、その他の支援者の動き)

近年、支援機構貸与奨学金受給者の従業員に対し、企業等が返還残額の一部または全部を機構に直接送金することにより支援する制度が注目されている。2024年5月末時点で全国の2023社の企業等が登録して、7000人近くに支援を行っている。

この制度は、当初は利用が少なかったが、近年急速に拡大しており、今後有力な学生支援となることが期待できる。ただ、途中で退職した場合の返還のあり方など、制度の利用の前から、当該企業と奨学生がきちんと契約しておき、トラブルを回避することが肝要である。

日本の制度改善の観点、方向性

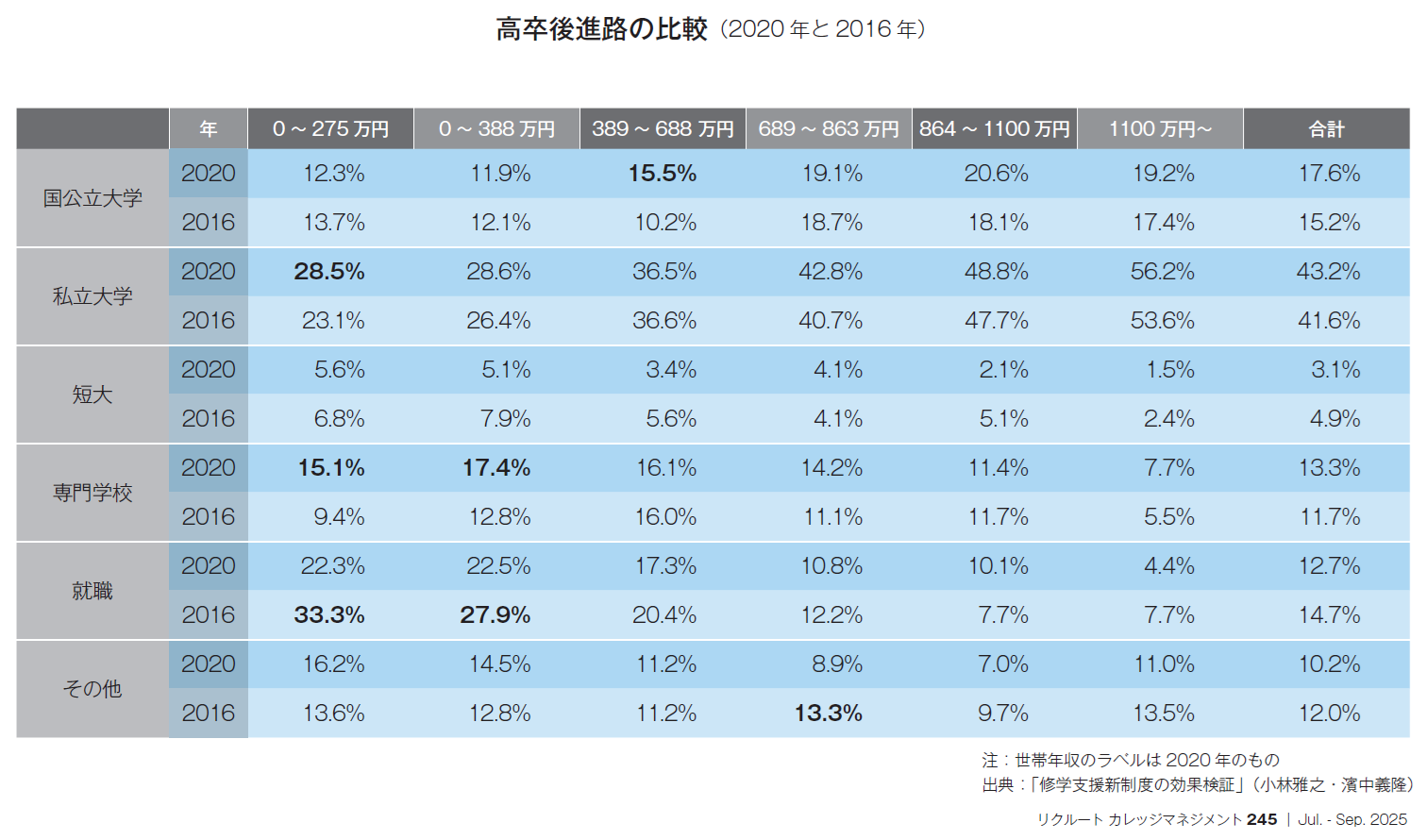

在り方検討会議資料によると、「制度開始前(平成30(2018)年度)には約40%と試算された住民税非課税世帯に属する者の大学等進学率は、令和5(2023)年度では約69%となるなど成果を上げつつある」としている。筆者らの検証作業でも、低所得層の進学に対して、9ポイントほどの増加効果が見られた(表参照/小林・濱中 2022年)。また、支援機構「学生生活調査」でも低所得層の大学生に占める割合も5ポイントほど増加している。このように、新制度は進学に関しては効果があるとみられる。

しかし、いわゆる国の赤字が1100兆円以上で、GDPの約2.5倍となっている、現在の日本の公財政の逼迫状況では、大幅な公的負担を伴う給付型や授業料減免の拡充は困難である。私自身は、授業料後払い制度の拡充が重要と考えている。この制度は、現在修士課程と専門職課程に選択制で導入されている。実質的には所得連動型貸与奨学金に近いものであるが、全員参加のユニヴァーサル化すれば、リスクは分散できる。何より、現在大学在学中に支払わなければならない学納金を10年、20年の単位で返済するので、負担感を極めて軽減できる。また、所得連動型返還により、低所得では返還額が低く(最低月額2000円)、返還の不安も解消できる。私立大学が多い日本では、制度設計を詳細に詰める必要はあるが、教育費の負担を軽減する有効な方法だと考えている。

いずれにしても、給付型や授業料減免だけでなく、どのように貸与型と組み合せるかが重要である。また、そのように新しい制度が増えることによる制度の複雑化が問題になり、さらなる情報ギャップが生まれる恐れが強い。私高研調査でも次のような意見がみられた。

「対象なのに申請していない学生はいるであろう。以前であればある程度実態を頭に入れながら指導できたが、今は所得証明書を得られないため難しい。入学後の相談でもそこが困っている部分だ」。

本年度より開始された多子世帯への支援についても、申請漏れが多くなっているという。情報ギャップの解消のためにも、全員参加型のユニヴァーサルなシンプルな制度が今後必要となろう。

【参考文献】

小林雅之 (2024)「いわゆる「高等教育の無償化」のわかりにくさ」『IDE現代の高等教育』 661, 4-10。

小林雅之 (2024) 『アメリカの授業料・奨学金研究の展開』 東信堂。

浦田広朗・小林雅之編(2023)『高等教育の修学支援新制度と私立大学』 私学高等教育研究所

文部科学省高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議(2024)

「高等教育の修学支援新制度における学業要件の在り方について」(報告)