【編集部リポート】若者の移動の現状

一言で「若者の移動」といっても、時期・区分等によって見え方は異なる。

本特集では3つの調査をご紹介したい。

①年齢帯を問わない全体的な移動傾向、②進学段階における移動傾向、③就職段階における移動傾向の3つである。

①②は編集部リポートとしてまとめ、③は就職みらい研究所に調査報告として寄稿頂いた。

カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓

2023年の国内移動者数は526万人台、うち都道府県間移動者は254万人台で減少傾向

2023年の日本国内・市区町村間移動者数は526万3249人(対前年▲4万7723人(▲0.9%))となっている。

この移動者数を都道府県「間」移動者数と都道府県「内」移動者数に分類すると、都道府県「間」移動者数は254万4639人(▲8795人(▲0.3%))である。コロナ禍以降2021年・2022年は増加していたが、2023年には3年ぶりに減少に転じた。また、この移動における年齢別で多いのは20-24歳(58万2420人)、25-29歳(52万7960人)、30-34歳(31万518人)となっており、社会に出てからのほうが住民票移動を伴う変化が多い様子が見て取れる。就職、転職、家族構成の変化に伴う移住等が想起されよう。なお、都道府県間移動は22歳が最多、都道府県内移動は26歳が最多である。

転入者は10都府県で増加、転出者は29道府県で増加

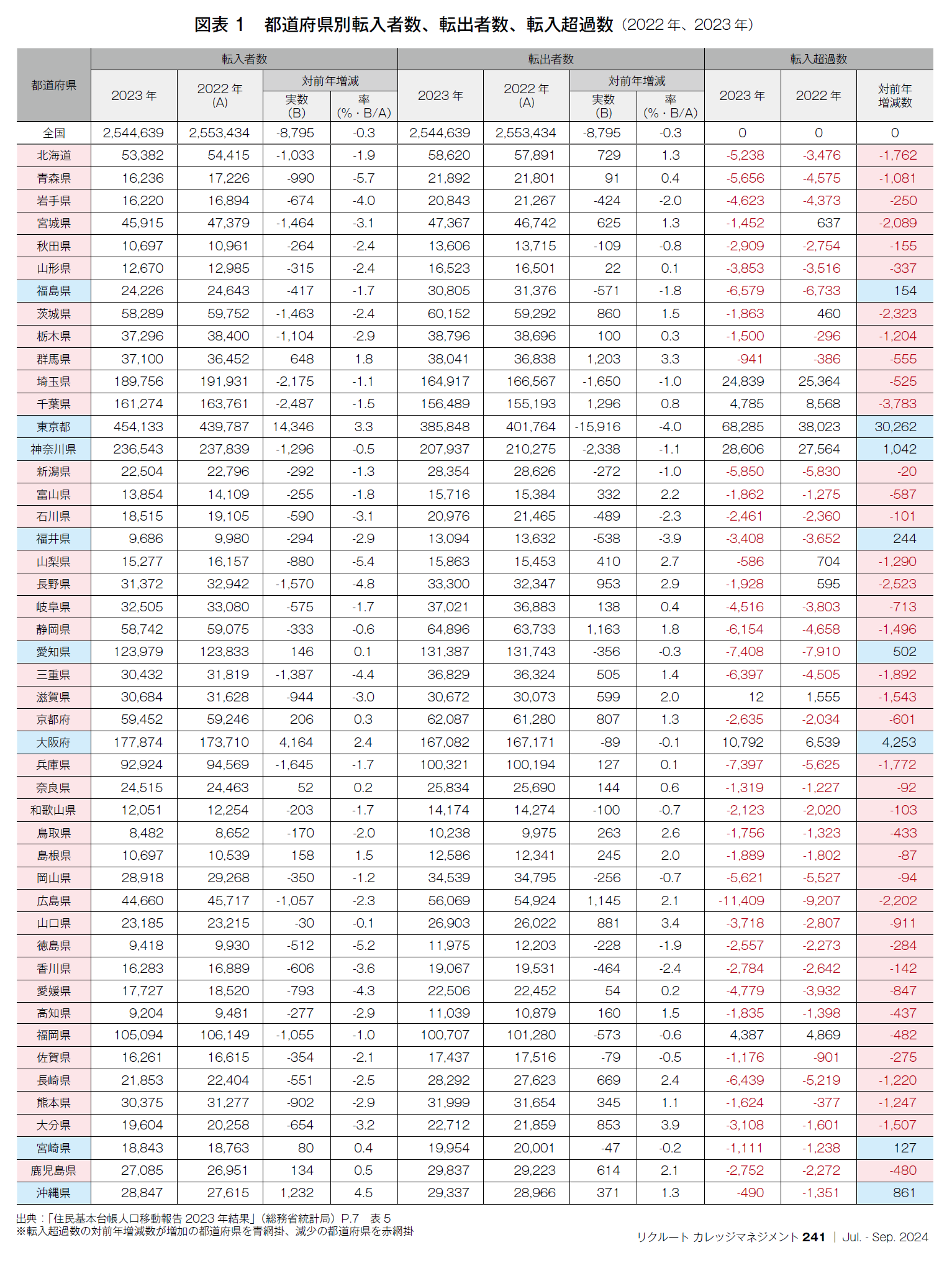

都道府県別に2022-2023年にかけての転入・転出の状況を見ていきたい(図表1)。

転入者数は10都府県で増加しており、対前年増加数で最も増加しているのは東京都(1万4346人増加)、増加率では沖縄県(4.5%)である。転入者数が多いのは東京都45万4133人、神奈川県23万6543人をはじめ、10万人台は埼玉県、大阪府、千葉県、愛知県、福岡県の5府県で、これら7都府県への転入者数は144万8653人で転入者総数の56.9%を占める。

転出者数は29道府県で増加しており、対前年増加数で最も増加したのは千葉県(1296人増加)、増加率では大分県(3.9%)である。転出者数が多いのは東京都38万5848人、次いで神奈川県20万7937人、ほか10万人台は大阪府、埼玉県、千葉県、愛知県、福岡県、兵庫県で、これら8都府県からの転出者数の合計は141万4688人で転出者総数の55.6%を占める。

7都府県で転入超過、40道府県で転出超過

図表1の右列にある2023年「転入超過数」を見ると、東京都が6万8285人と最多、次いで神奈川県2万8606人、埼玉県2万4839人、大阪府1万792人と続き、都市部を中心とした7都府県で転入超過となった。一方「転出超過」は広島県が1万1409人と最多、次いで愛知県7408人、兵庫県7397人、福島県6579人等、40道府県で転出超過となった。紙幅の都合でデータ掲載は見送ったが、3大都市圏に絞って見ると3大都市圏全体は10万7635人の転入超過、前年に比べ2万6681人の拡大が見られる。特に東京圏は12万6515人の転入超過(前年比2万6996人拡大)、かつ2年連続で東京圏以外の全道府県との間で転入超過だ。その年齢別内訳は20~24歳が最多(8万1537人)、次いで25~29歳(3万2605人)、15~19歳(2万1649人)となっており、15~29歳の若い世代で13万5791人の転入超過が起こっている。

増加にせよ減少にせよ、巨大な人流ターミナルとなっている東京圏だが、特に「東京特別区部」の存在感は大きい。「東京特別区部」とは、地方自治法で規定されているいわゆる東京23区のことで、特別区全体で約950万人が暮らしている。2023年の転入者数は40万1407人、転出者数は34万7508人、転入超過数は5万3899人と圧倒的だ。ただし、統計上は23の区が一括りで集計されるため、実態がやや見えにくくはある。

他エリアへの流出率が低いのは大都市圏、高いのは都市部隣接エリア

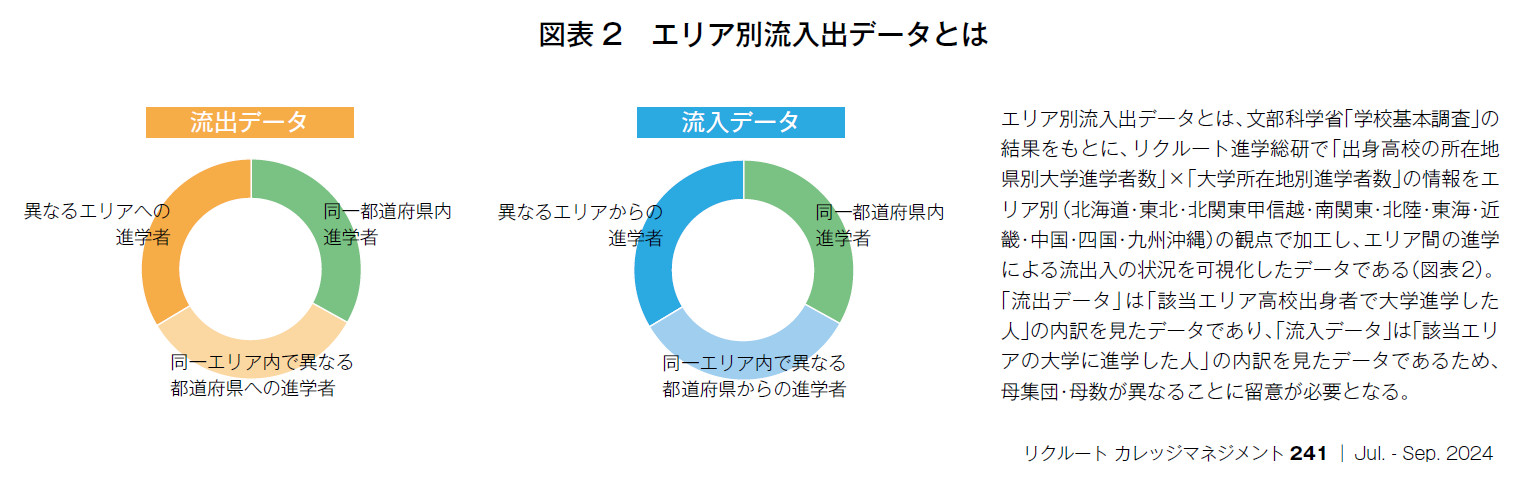

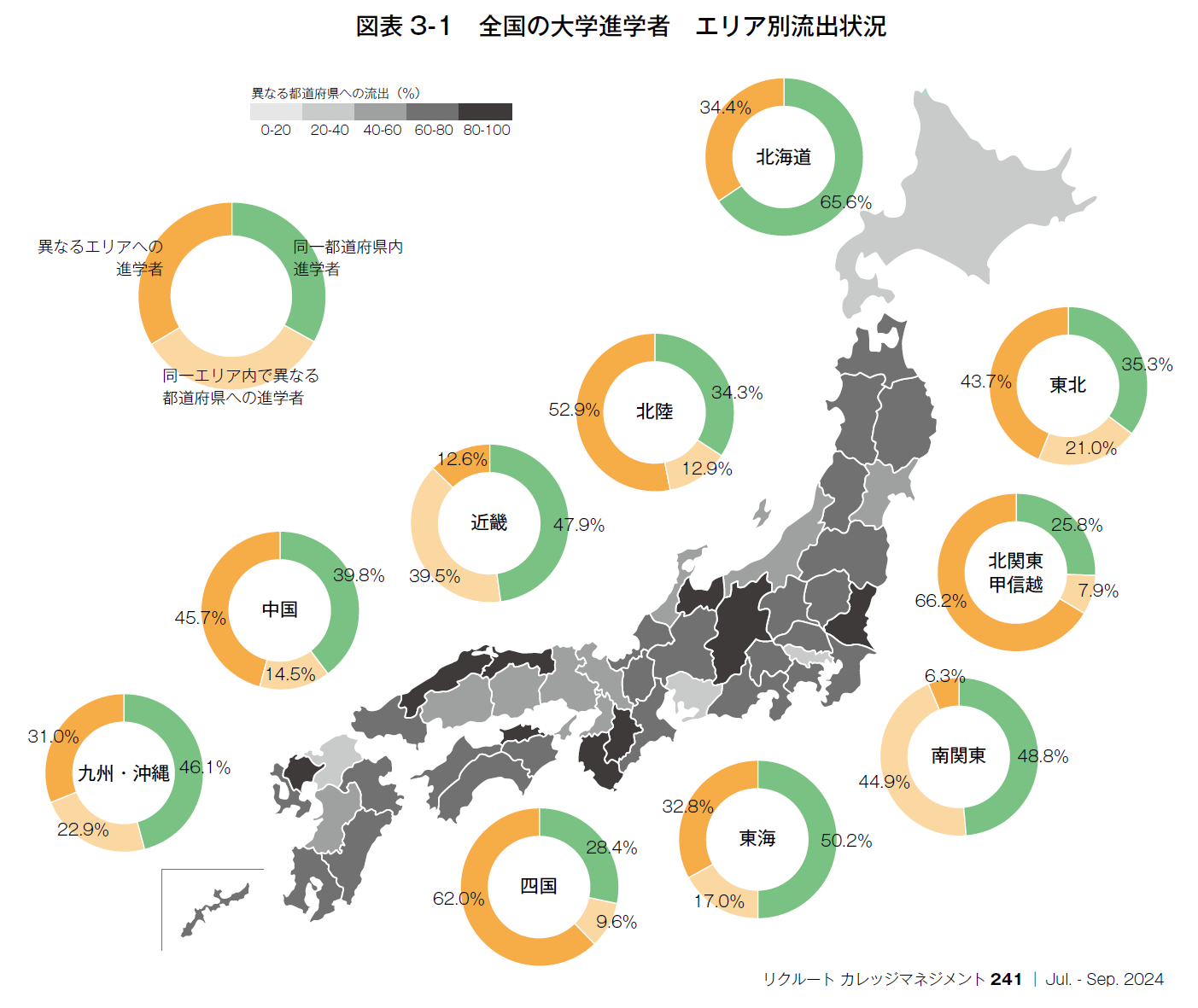

まず、高校出身者を母数に、大学進学した地域に応じて「同一都道府県内進学者(緑)・同一エリア内異都道府県進学者(黄)・異なるエリアへの進学者(橙)」で区分した図表3-1から見ていこう。

自エリアから異なるエリアへの流出率が高いのは、北関東・甲信越 66.2%(うち流出先トップは南関東51.1%)、四国 62.0%(うち流出先トップは近畿27.6%)、北陸 52.9%(うち流出先トップは近畿19.5%)の順である。

同エリア内での異なる都道府県への進学者が多いのは、南関東 44.9%、近畿 39.5%、九州・沖縄 22.9%となる。

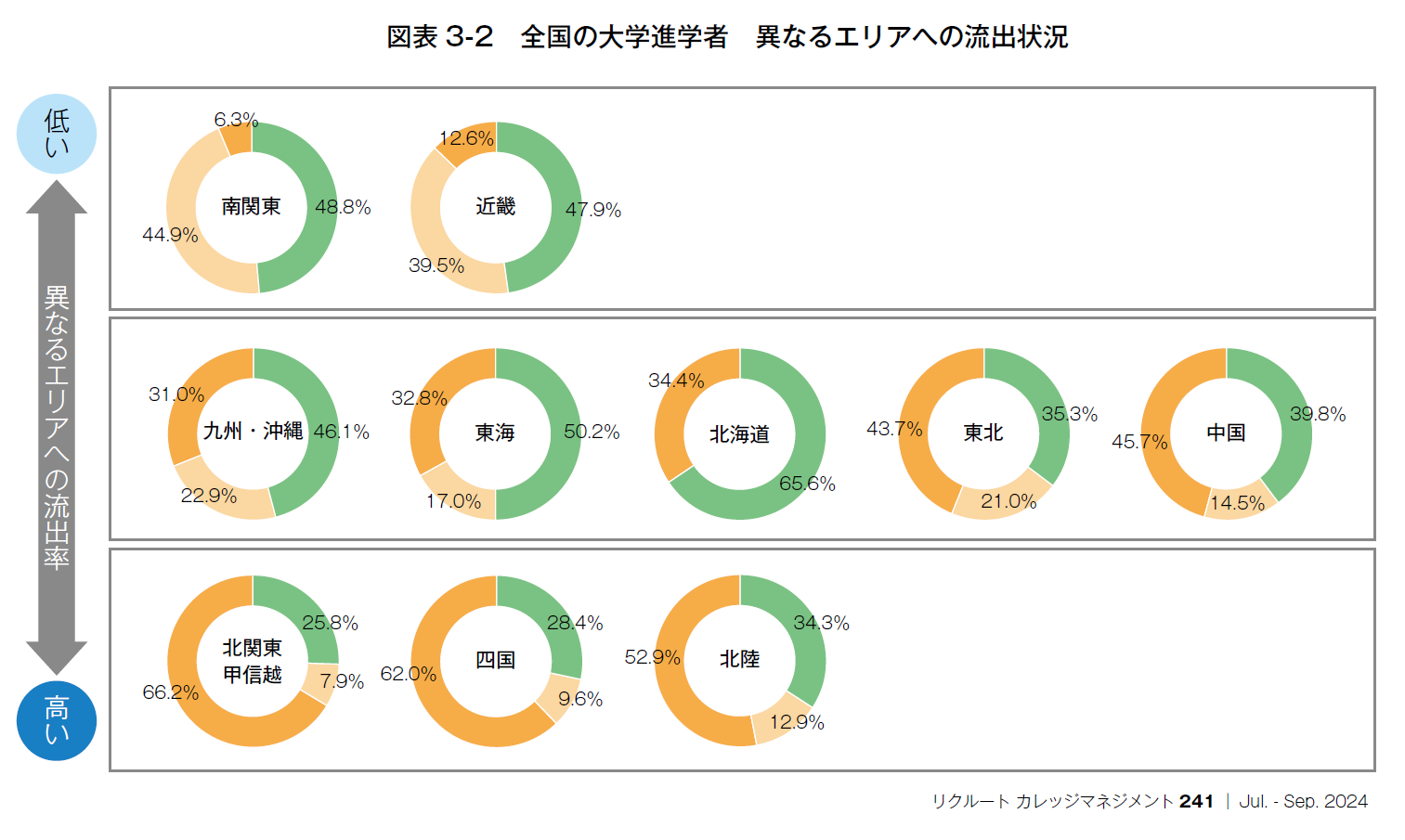

特に「異なるエリアへの流出」についての傾向を図表3-2にまとめたが、流出率が低いのは南関東と近畿という大都市圏エリアだ。進学段階で流出が少ない理由としては、大学の数が多く、分布としても各偏差値帯に十分な大学群が形成されており、学びたい分野等を含めたマッチングが成立し、出る必要性が低いことが挙げられる。一方で流出率が高いのは北関東・甲信越、四国、北陸となっており、これらは都市部隣接、あるいは自エリア内の大学設置数が多くないエリアである。都市部に向かうのがある種自然な風土である、交通網が発達しており都市部への移動の負荷が低い、自らの学力帯に合う大学が地元にないといった事情が垣間見える。

流入率の高いエリアは流出率も高いジャンクションエリア

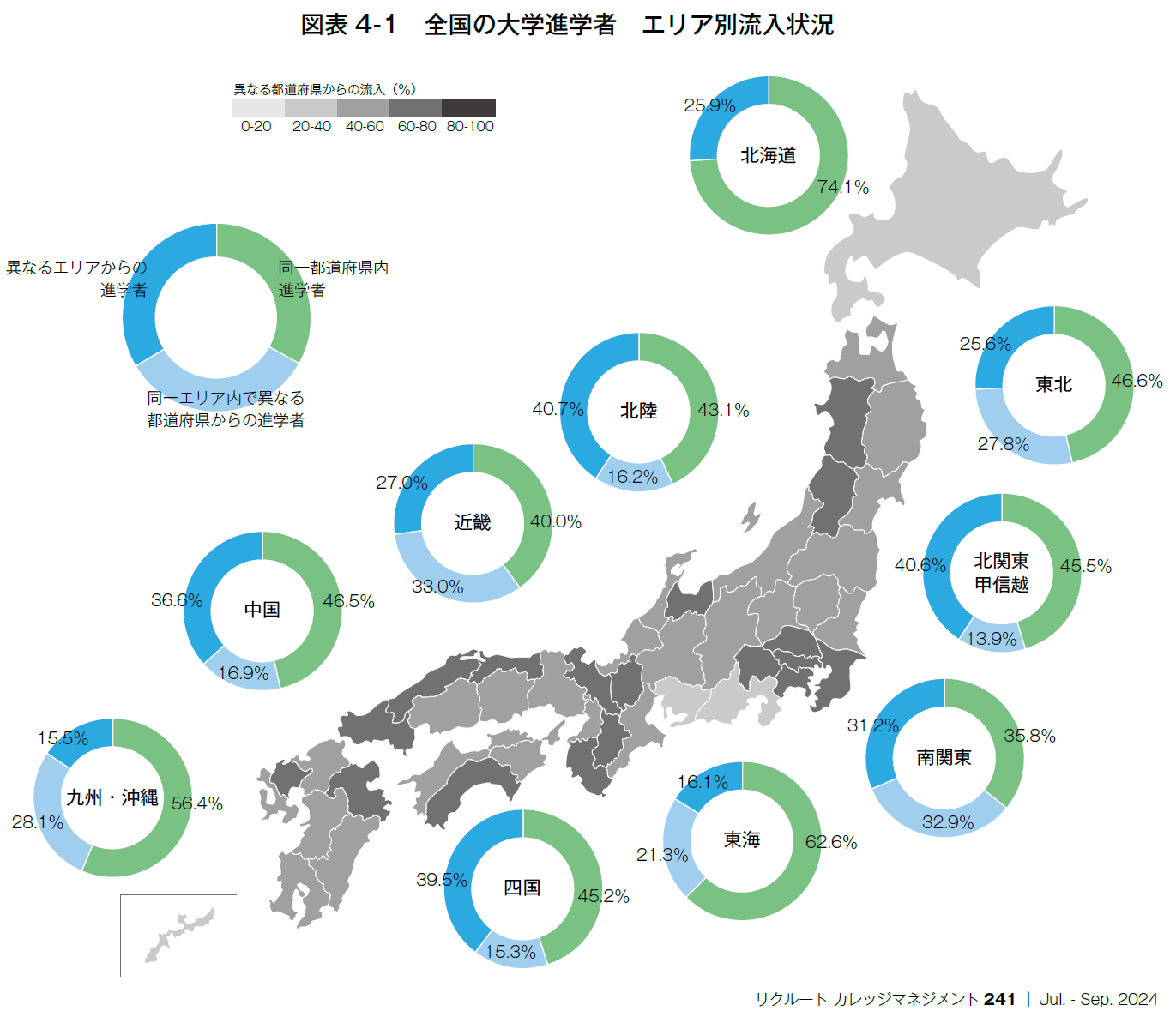

次に、大学進学者を母数に、進学してきた学生の出身地域に応じて「同一都道府県内進学者(緑)・同一エリア内異都道府県進学者(水色)・異なるエリアからの進学者(青)」で区分した図表4-1 を見てみよう。

同一都道府県内進学者が多いのは、1位北海道 74.1%、2位東海 62.6%、3位九州・沖縄 56.4% となる。

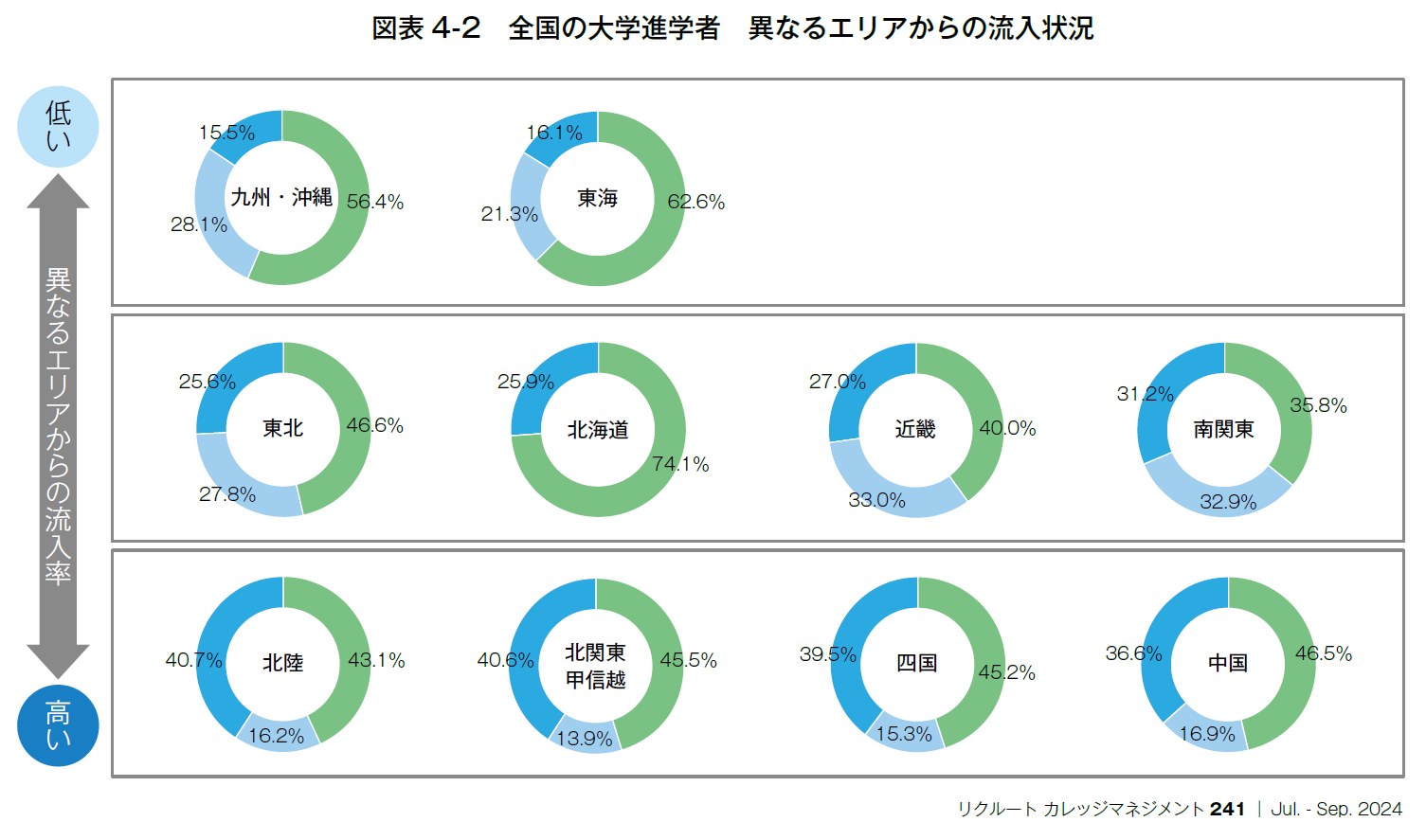

先と同様に、特に「異なるエリアからの流入」についての傾向を図表4-2にまとめたが、流入率が低いのは九州・沖縄、東海エリアの大学である。一方で流入率が高いのは、北陸、北関東・甲信越、四国、中国といったエリアとなった。これらのエリアは先に見た「流出率が高い」エリアでもあり、交通網の発達等により流出も流入も通過もしやすい状況にあるのではないだろうか。また、興味深いのは「流出しない」傾向の高かった近畿、南関東において、流入観点で見ると、自県、自エリア他県、他エリアの割合が3~4割で拮抗していることだ。当然個々の大学によって差はあろうが、全体として見ると、流出しない層で形成されるのは全体の3割程度の集団であり、残りの6~7割は自エリア他県、他エリアで構成される、多様性の高い集団となっていることが分かる。逆にこの平均値よりも自校の流入状況が芳しくない場合、越境してくる学生に選ばれていない可能性が高いともいえそうだ。

主体的な移動をどのように促すか

第1章で若者が移動するタイミングとして多いのは進学と就労であることに触れたうえで、第2章で進学における流入出を見てきた。では若者はなぜ移動するのか。データだけでは判別しづらいところではあるが、本稿では筆者主観を含め以下に移動要因を整理したい。

まずは、本人が何らかの目的意識を持ち、学びたいことを求めて・あるいは地元外で挑戦したいという意志をこめて越境していくパターン。これが最も望ましい移動ともいえそうだ。地方から都市部に出ることもあれば、都市部から地方に挑戦しに行くというパターンも当然考えられる。われわれは、若者がどういう時に移動したいと思うのかを掴めているだろうか。また、そうした意欲ある若者が惹きつけられるような地域づくり・学校づくりができているだろうか。

そして、やや消極的な移動パターンにはいくつかの複合的な要因があるように思われる。

まず、マーケットの構造上の問題だ。端的に言えば、需要側が求めるニーズに対応した供給サイドのプレイヤーがいないというケースである。市場に十分なプレイヤーがいない、即ち大学設置数の少ない地方で頻発するのがこの事象である。生徒は少なかったとしてもそのニーズは多様である。ターゲットニーズのグラデーションに供給側が対応できていない場合で特に多いのは、学力と学ぶ分野のアンマッチだ。

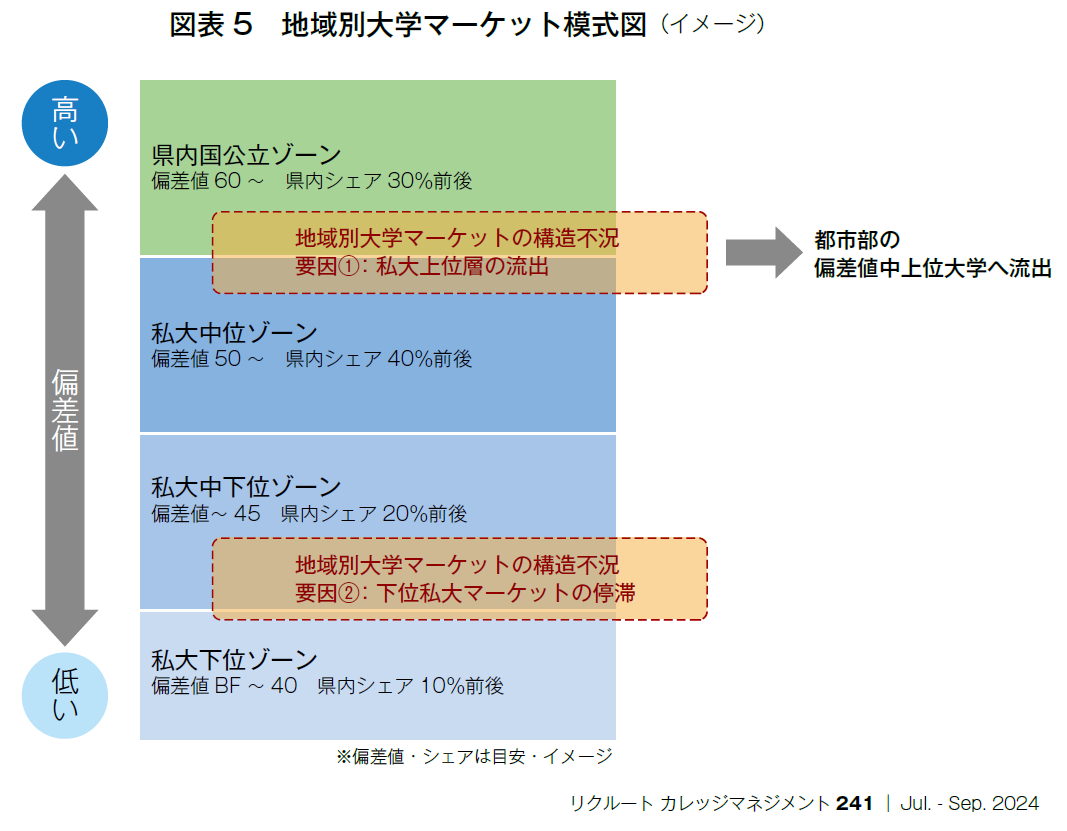

学力のアンマッチについては図表5に構造を例示した。供給サイドの数が多い都市部を除く大半の県で起こっているのが、ここで示す「要因①私大上位層の流出」である。県内のトップレイヤーを形成する国公立大学と同時併願するような学力帯の大学がない、あるいは少ないため、その偏差値帯の若者が流出してしまう。あるいは、「要因②下位私大マーケットの停滞」も厳しい。募集状況的に改革の余力がない大学群が多くなれば、魅力的な大学づくりがやりたくてもできず、学生が集まらない状況に拍車がかかる。

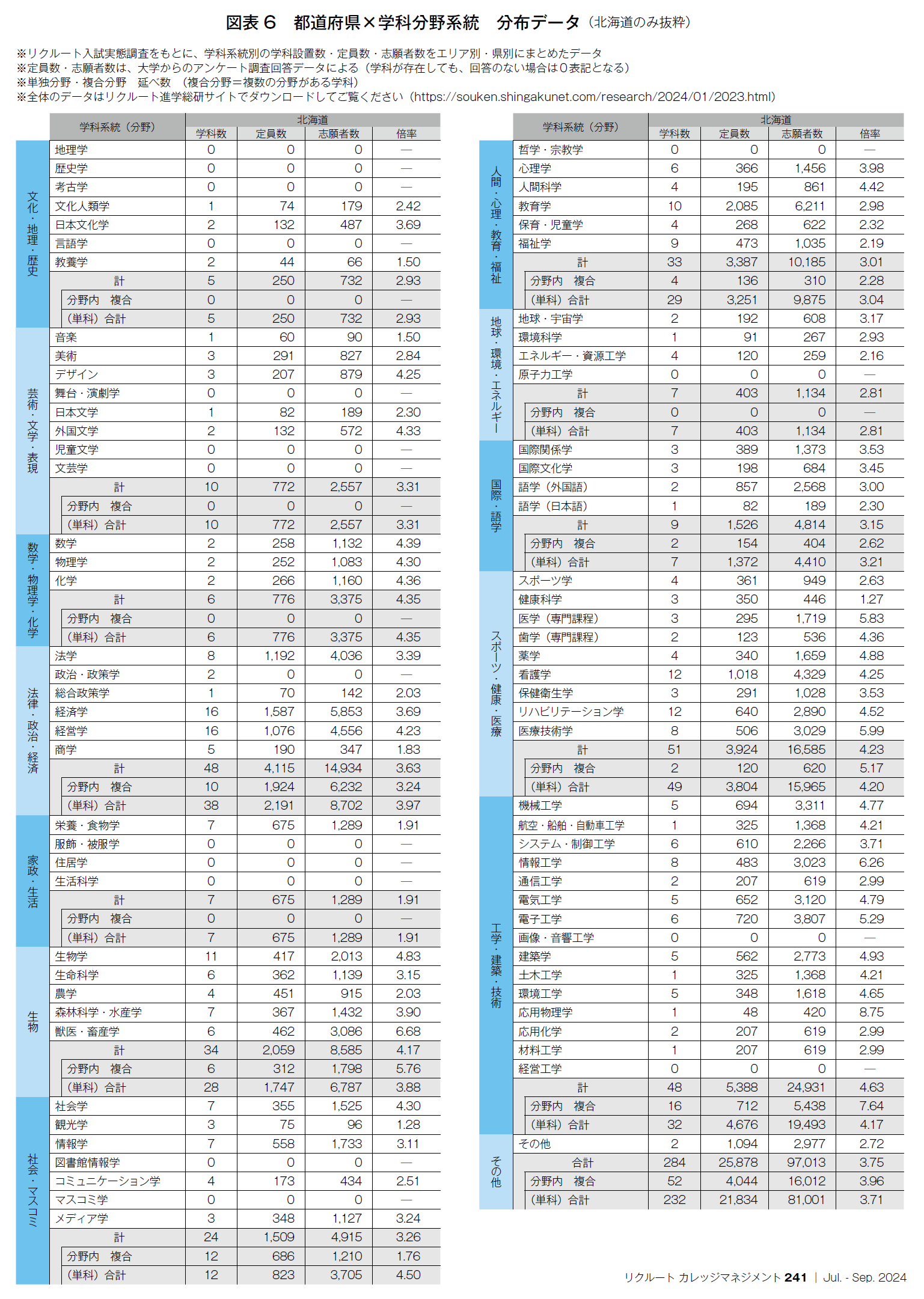

そして学ぶ分野のアンマッチについては図表6に部分的に例示した通り、学科の分布状況を見る必要がある。これは供給側が提供できている学問分野とも読み変えることができる。自分が学びたい分野があれば地元に留まる可能性はあるが、分野自体がないとなれば、地元に残ってほかの分野で妥協するか、学びを優先して移動するかの二択となる。もちろん市場形成に至る需要の存在が前提となるため、「今自県に存在しないからこの分野を作れば必ず集まる」といった単純な話ではないものの、トリガーの1つとして考えることはできるだろう。

これらに加えて、交通網の存在も非常に大きい。都市部隣接地域では交通網自体が都市部に向かう設計になっていることが多いためこの影響は特に大きく、消極的なというよりも無意識的に流出する素地になっているのは間違いないだろう。しかし、こうした環境要因による流出を防ぐことは当然ながら不可能である。

「何となく流出」を止めて「移動してでも通いたい大学」をどう作るか

データを見る限り、進学段階における人の往来は活発な様子だが、巻頭座談会で話された現場の実感を踏まえると、本人が出たくて出るという「主体的な流出」はむしろ減少傾向にあるようだ。つまり、先に挙げたマーケット状況や環境要因による目的意識の希薄な流出は相対的に増えているが、自らの学びを求めての流出はそこまで増えていないともいえそうだ。

であるならば、大学は他エリアの若者に対して主体的な流出を促す学びへの興味喚起をきちんとできていないし、高校生は自らの人生を自ら選ぶ主体性を育めていない可能性が高い。

大学を主語にすると、学修成果の可視化、学びの個別最適化等の流れからして、学ぶ意欲を持つ学生による高い学修成果を世に示すことが、これからの大学の存在価値になり得る。つまり、募集にせよ教育にせよ、数よりも「目的意識の高い層をどう興味喚起・獲得できるか」という質の確保にシフトしつつあるのではないか。高校教育段階と大学の教育や学べる内容との接続に、主体的な移動者獲得の余地がある。筆者は高大接続や入試についてリサーチをしているため、その突破口の1つが探究支援であるのではないかとも思われる。

意志を持って移動している層や交通網による流出を止めることはできない。打ち手として考えられるのは、「何となく流出している層をどのように流出させないか」。そして、「移動してでも通いたいと思える大学をどのように実現するのか」という2点であろう。

特に後者について、「この大学なら実家を出てでも通いたい」と選ばれている大学には、どんな特徴があるのだろうか。前述で都会に住む学生は「あえて出る必要性が低い」という言い方をしたが、では「あえて都会から出よう」と思うのはどういうケースになるだろうか。そもそも、地方の大学は都会に若者を「取られる」という認識一辺倒になってはいないだろうか。都市部の引力の大きさはデータにも表れているが、それを踏まえたうえでも、都会との二項対立的ではない魅力の育み方にはどのようなポイントがあるだろうか。

もちろん正解は1つではないだろうが、今回はそうしたことを考えるきっかけにして頂きたい特集である。

【印刷用記事】

【編集部リポート】若者の移動の現状