芸術系大学ならではのワークショップ型授業/京都造形芸術大学

2011年に大学設置基準が改正され、「大学は、生涯を通じた持続的な就業力の育成を目指し、教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立に向けた指導等に取り組むこと」が明記され、就業力育成は大学教育の重要な課題となっている。各大学が活動の方向性を模索するなか、地域産業人材の育成や地域経済の活性化にもつながるような就業力育成の取り組みが注目されている。

この連載では、産業界との連携や地元自治体との協働によって学生の就業力を高めることに成功している事例などを、積極的に紹介していきたい。

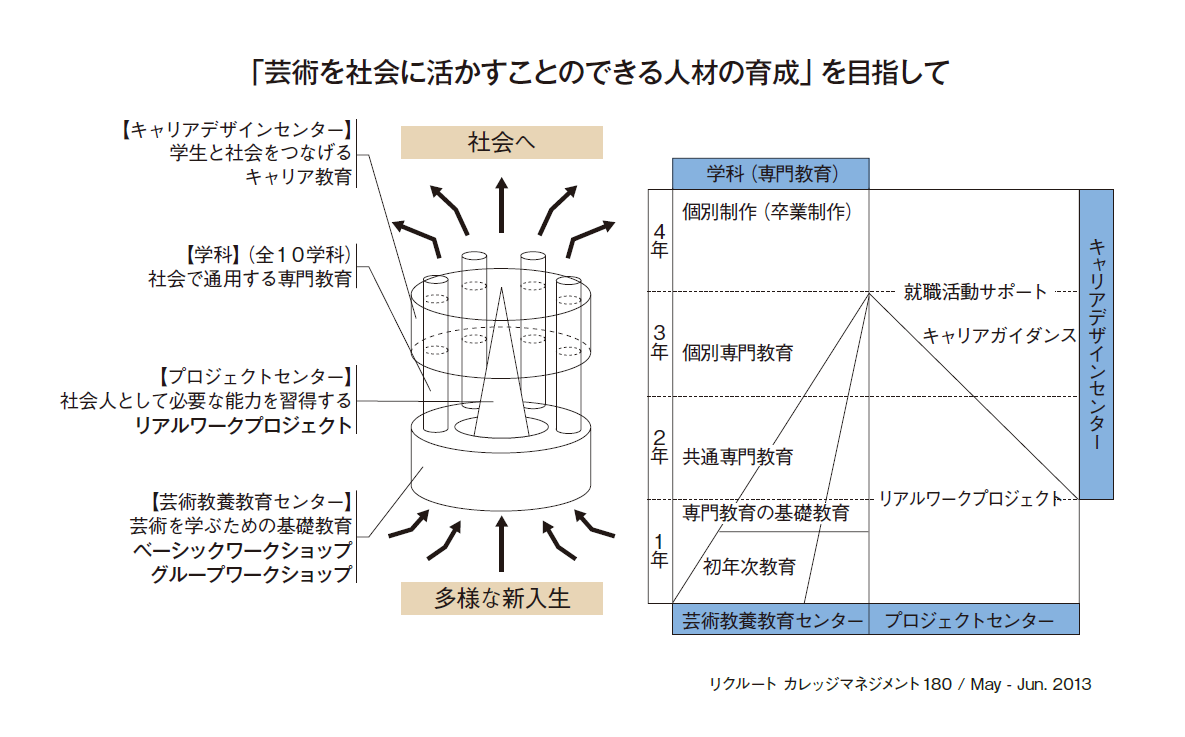

今回は、「芸術を社会に活かすことのできる人材の育成」を掲げる京都造形芸術大学の取り組みについて、大野木啓人副学長(空間演出デザイン学科教授)にうかがった。

空間演出デザイン学科での試行

大野木啓人副学長は大学教員になる以前、「25年ほど企業に勤めながら、大学の教育は間違ってるのではないか、と考えていました」と言う。「今の社会が欲するものをどうやって作っていくかということに対して、卒業生が全く使い物にならない状況があるからです」。そんな状況を改善したい、学生を本当にちゃんとした社会人として送り出せるような人材育成をしたいという思いを持って大学教育に携わり始めたという。

新設された空間演出デザイン学科の学科長に就任した大野木教授は、2000年度、空間演出デザイン学科の1期生 70人全員で鳥取の浜村海岸に行き、チームごとに丸1日かけて10~15m四方の砂の造形物を作るワークショップ型の授業を5月に実施した。

長年、ディスプレイの仕事を中心に造形制作の分野で活躍していた大野木教授の「特にデザインというのは、1人でやれることはほとんどない。どの会社に行っても仕事は色々な部署があって、プロセスを全部経た中でそのどこかが個人の仕事になっている」という実感に裏打ちされたこの授業には、他者との関わりや、自分だけではないチームの存在を意識しながら自分のタスクを遂行する、現実社会のシステムが凝縮されていた。

同じ2000年の冬、京都市文化課から「二条城を桜の時期に夜間公開する計画がある。大学と組んで何かできないか」という相談があった。大野木教授は、今も毎年行われている「二条城ライトアッププロジェクト」の始まりとなるこの話に応じた。5月のワークショップから高いモチベーションを保っていた70人の学生は、1年生の3月から2年生の4月にかけて、春休みも全部使って、企画、制作から会期中の運営までの全てを手掛けた。

大野木教授をはじめとする同学科の教員は、浜村海岸と二条城の2つの試行によって、ワークショップを組み込んだ教育法の有効性を確信し、継続していこうという信念を固めたのだ。

全学でワークショップ型学習を展開

2002~2003年には学内で「空間演出デザイン学科は他の学科に比べて元気がある。その取り組みを全学の取り組みに変えていってはどうか」という判断が早くも出てきた。また、大野木教授が2005年度に学部長になったことで、現在全学で展開されている「リアルワーク」や「グループワークショップ」への道筋がついた。

「2年かけてプログラム化し、2007年度に全学でスタートしましたが、3カ月ぐらいしたときに、各学科の専門のほうから、今年は学生が元気、モチベーションが高くなったという声が次々に出てきました。これはすごくいいのではないかというのですぐに文部科学省のGPの申請に動き、2008年度の教育GPに2つが通ったわけです」。

「質の高い大学教育推進プログラム(教育GP)」に採択された1つは「頭と手を動かすワークショップ型初年次教育」で、1年生全員を学科横断のクラスに編成して「ベーシックワークショップ」「グループワークショップ」を行うもの。ベーシックワークショップは通称『マンデイ』と呼ばれており、前期の月曜日、朝から夕方まで、800人以上の1年生が一斉に受講する。夏休みの2週間はねぶたを共同制作する「グループワークショップ」にあてられる。

これだけ大胆なカリキュラム改革には、当然犠牲も伴った。「月曜日まるまる1日を『マンデイ』に取られるわけですから、そのぶんの専門の講義科目を中心に他の科目がなくなってしまいました」。いくつもの科目がなくなることについて、大学として果たしてそれでいいのかという不安があったという。「しかし結局は、多くの項目の単位を取ったとしても、学生のモチベーションが上がっていない限り全部抜けているはずで、無駄なことだと思います。それより、コラボレーションや体力を使うことに加えて、社会で必要とされる教養をリアルに学べるワークショップのほうがずっといい」。

もう1つのGP、「リアルワークによるキャリア教育」は、「二条城ライトアップ」のような産 官学連携のリアルワークをプロジェクトとしてプログラム化する取り組みで、2005年度からスタートしている。2011年度の場合、延べ556人の学生が選択しており(複数のプロジェクトに関わる学生もいる)、このうちの約4割は1年生。1学年約800人の4分の1が受講している計算となる。

こうした取り組みの成果として、2012年3月の就職決定率(就職決定者就職希望者)は、3年前の66%から81%に大幅にアップした。

芸術系大学としての困難

就業力向上の取り組みに当たっては、芸術系特有の困難があった。まず学生が就職しようと思って大学に入学していない。教員のほうも就業力を高めよう、就職させようという意識を持っていなかった。

「まず教員にそういう意識を持たせるのも時間がかかることでしたね。考え方として『就職だけが人生じゃない』とかいう先生がいると、それが学生のなかにぽろぽろとどうしても伝わってしまうのです。全学挙げて社会性のある大学を目指そうとしているのにそれではまずいと、一丸となっていく意思を統一する意味で、この1月には就業力宣言を強く打ち出しています」。

教育の目的を「芸術を社会に活かすことのできる人材の育成」に集約した新5カ年計画のもと、2007年度の改組以降、就職率を上げることが大学の存続に関わる大きな問題ということが意識させられるようになってきたという底流もある。

「どんなに入試広報活動にエネルギーをかけて学生を集めても、育たなかったら、うちの大学は生き残っていけないだろう。結局はちゃんとした学生を育てて、それが社会に出て行ったときに初めて、あの大学はいいよという評価が出てくるはずで、いい社会人をちゃんとつくって、長い目で見たときに社会的に評価を受ける方向にみんなで動いていこうという目標を置いたのです。

もちろん、そんな話をしたからといって、教員全員が『よし、協力してそれでいこうや』ってなかなかなるものじゃない。それぞれ専門があって、自分らは自分らでいいと思うことを独自にやりましょうという、それぞれ勝手な動きが当然出てきて当たり前だと思います」。

初めはそういう動きも許容しながら、色々なワークショップの成果を見せていって、だんだんに多くの教員を巻き込んでいったという。特に、1年生全員が参加する『マンデイ』の効果は大きかった。学生の雰囲気が目に見えて変わり、教員が効果を実感できたからだ。

「授業」と「学生」2つの評価

今後の方向性として意識しているのは、2つの意味での「評価」だという。1つは授業の評価だ。ワークショップ授業のある大学は昨今珍しくないし、その多くでは報告書も出されている。「でも、なぜ良いのか、なぜ効果が高いのかという深い分析や論理的な裏付けまでできているところは少ない。そこが大事だと思います」と大野木副学長は言う。

もう1つは学生の成績評価だ。プロジェクト系のPBL型授業で、評価に悩む大学は多い。極端な言い方をすると、プロジェクトの目的を達成すればメンバー全員が評価Aという付け方をすることもある。

「プロジェクトの結果とそれに係わった学生の評価は別物、プロジェクト自体が成功であれ失敗であれ、学生に対する評価はきちっとすべきだという考え方をしています。仮にプロジェクトが失敗でもみんなが評価Cではなく、その中で頑張ったやつ、頑張り切れなかったやつをきちっと評価する形を今とっています。教育はここが大事ですよね。これをするかしないかで、身につくか身につかないかが全然違うと思います」。

芸術系大学と就業力の大きな可能性

芸術系というと「アーティスト養成」をイメージしがちだが、京都造形芸術大学は違うと大野木副学長は言う。

「一部のトップアーティストを育てるのも大事ですが、本学はそこを目指しているわけではない。言い方を変えると、絵の描き方やデザインのハウツーを教えることが目的の大学ではないと、強く今打ち出しています。

理事長の『藝術立国』という大きな理念の中には、芸術というものを理解することによって次の時代の本当に正しい生き方を人間がしていける、その方法論は芸術を学ぶことで感じ取れて、それをもとに自分なりの力で世の中を切り開くことができる、そういう人間をつくれるのは芸術しかないという強い思いがあります。

そこから出てくるのが、絵を描けるとかデザインができるとかいう人材育成ではなく、どんな仕事に就こうが人間としてまっとうなものの判断ができる人材、まっとうな方向をちゃんと示せる人材づくりが、この大学の大きな使命だということです。一般大学ではなかなかできないことだけれど、芸術という分かりやすい切り口があるから作っていける。こういう形で芸術を学んだ学生は、例えば経営的な動きにせよ政治にせよ、何が正しいのかというのが即座に判断できるという強みを持つんです」。

さらに大野木副学長は、「他者を認める」という芸術の特性を強調する。

「政治や経済は自分が勝てばいいわけで、他者を認める方法論が教育の中にないのではないでしょうか。一方、芸術は、人のものをすばらしいと言うとか、あなたはこういう考え方ができているとか、他者を非常に尊重できる方法論があるし、人が作ったものに感動したり、自分の作ったもので人を感動させたりという、他者を認める運動です。これだけ閉塞感のある社会を次の時代にどうやって救うのかというときに、人間ってすばらしいという確認をとりながら、共に楽しくいい社会づくりを一緒になってやろうという発想が根本になかったら絶対無理だろう。その発想ができるのがうちの学生達で、どんなところに行っても、社会をつくっていくなかで大事な人材になっていく。僕はそういう信念を持っています」。

(角方正幸 リアセックキャリア総合研究所 所長)

【印刷用記事】

芸術系大学ならではのワークショップ型授業/京都造形芸術大学