Interview “哲学対話”で紡ぐ組織づくり 五十嵐沙千子(筑波大学人文社会科学研究科哲学・思想専攻 准教授)

対立も沈黙も大事にして

さまざまな壁を乗り越える

“哲学対話”で紡ぐ組織づくり

対話をすることは、教員同士にとっても、気づきを得たり協働したりするうえで大事なことだといえます。

しかし、日々の多忙さや、生徒のためという先生方の思いからくる軋轢が、その対話を阻む壁になりがちです。そうした壁をどうすれば乗り越えられるのかを、「哲学カフェ」で多様な人との対話を実践されている五十嵐沙千子先生に伺いました。

「なぜそう思うのか?」と

踏み込んだ先に対話がある

職員会議や学年会議で、ままならない意思決定や、ほかの人との対立に悩んだことが、先生方には少なからずあると思います。それは個々の見解の相違が原因というより、「管理職と現場」「分掌や教科の壁」といった立場の違いから起きていることも多いのではないでしょうか。どの先生にもその人なりの考えや豊かな経験がある。それなのに立場の違いもあって、どうもうまく力を合わせられない、と。

もちろん、「立場の違い」を越えて、おのおのが何をどう思っているか「対話」することが大切なのは皆わかっています。でも、日本の文化では「対話」がなかなか難しい。また、「話せば対話」になるわけでもありません。

実は、「話」が「対話」になるまでには4つの段階が必要なのです。 最初の段階は「会話」です。差し障りのない挨拶や世間話のことで、互いのテリトリーに踏み込みません。

その次が「相手と直面する」段階です。相手の言葉に真剣に向き合い、もし納得できなければスルーせずに「何でそうなの?」と踏み込みます。「私はそうは思わない」と言うことさえあるでしょう。

すると相手の中で「反省的対話」が始まるのです。今までの「当たり前」が崩れ、なぜかを考えるようになる。沈黙のうちに自問する「縦の対話」、つまり反省が起きる。その沈黙の時間を一緒に待つことが重要です。

その先に「生成的対話」があります。どうすればいいか共に考えたくなり、他者との「横の対話」が自然と生まれてくる。結果、「これまでの当たり前」が書き換えられていく。同時に、「一緒に考えたり創ったりする仲間」の関係性も育まれるのです。

当たり障りのない会話を続けると、表面上は対立を避けられても、互いの壁を越えられません。「なぜそう思うのか?」と踏み込んでこそ、私たちは協働へと向かえるのです。

そのような対話の場をこの社会に広げたくて、私は、大学の外に出て、街や企業や学校などいろいろな場所で「哲学カフェ」をしています。哲学カフェとは、1980年代のパリのカフェで哲学者とほかの客が対話を楽しんだのが始まりで、普段は照れたり構えたりしてなかなか口にしないことを、肩書や所属にとらわれないでみんなで自由に話すことを言います。

学校組織においても、哲学カフェのような対話で先生同士の関係性を深めていくことが、これからの学校づくりに欠かせないと思っています。

「対立は乗り越えられる」

その経験が対話を促進する

ですが、校内で忌憚なく話すのは難しいと感じる先生も少なくないのではないでしょうか。「対立するのが怖い」という不安もあれば、組織において若手が上に物申すのは反抗的ではないかと気にするなど「立場に縛られやすい」という問題もあります。「同じ立場や考えの人でまとまろうとし、異論は歓迎されない」という同調圧力もあるでしょう。本音を出すのは難しいのです。

それでも、どんな学校でも、いくつかの工夫で対話の場は実現します。

まずおすすめしたいのは「対立から始める」こと。小さな対立を乗り越える練習から始めることです。

例えば、先生たちが集まる場で、YESかNOで答えられる簡単な問いを出し、答えの違う者同士でペアとなって話し合ってもらいます。すると最初から「違い」が既成事実となっているので、安心して「私はそうは思わないけれど、なぜそう思うの?」と自然に聞きあえる、つまり踏み込めるのです。

問う内容は、「板書で漢字を忘れたらひらがなで書くかどうか」といった軽いテーマでかまいません。大事なことは「違う考えの人と話すと発見があって面白い」「新たな考えが生まれると楽しい」と感じること。その経験が増えるほど「この活動にICTを使いたいか」などという対立軸でも対話できるようになり、そこを起点に「なぜICTを活用するのか」といった本質的な問いも深められるようになります。「違う考えを言うこと」、つまり「対立すること」にだんだん慣れてもらうのです。

「背景理解」を深めて

「関係の質」を高めていく

同時に、ぜひやっていただきたいことがあります。互いの「背景理解を深める」ことにトライしてみてください。先生同士で「この人の背景にはこういうことがあるんだ」と理解し合える場を作ります。

例えば「先生になったきっかけ」や「今困っていること」を、少人数に分かれてインタビューし合ったり、あるいは各自が気持ちを付箋に書き出し、それを全員でグループ分けしたりします。相手が真剣に自分の背景を聴いてくれた、という経験をもつことが非常に重要です。また、全員で付箋のグルーピングまですると、自然と全員が全員の考えをより理解しようとするように「なって」いきます。

大事なことは、ここでいう「理解」が、自分も同じだというsympathyを抱くことではなく、他者を知的に理解するempathyだということです。 empathyとは、自分の靴を脱いで相手の靴を履く、つまり相手の立場に立つことです。自分ならそうはしないと思っても、相手の立場に立って初めて、相手がそう考える必然性も、相手が歩いてきた歴史も見えてくる。

それがわかれば気持ちは楽になり、相手を尊重できるようになります。同時に、相手との距離が変わってきますから、自然とお互いが率直に、アサーティブになっていきます。

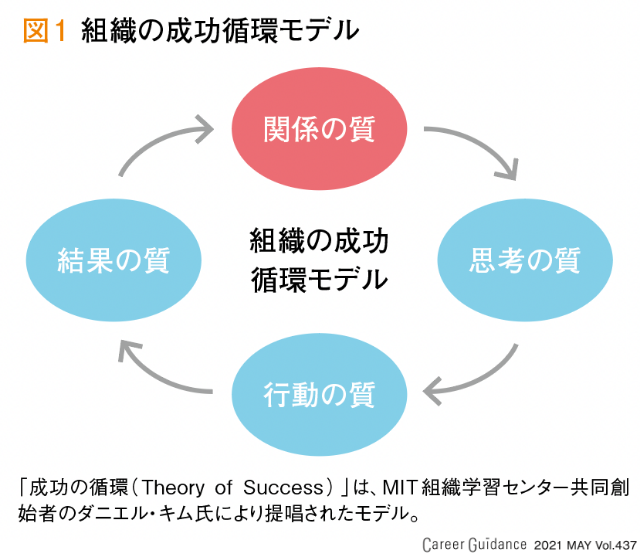

そうすると、おのおのの考え方が違っていても不安になるどころか、違っているからこそ話す意味があると確信されてくるのです。新しい考えを一緒に創造する対話のプロセスに慣れ、自然に協働が生まれてきます。「関係」の質が変わり、対話を通して互いの「思考」が磨かれ、「行動」も変わり、共に出した「結果」によって関係も深まる――成功の循環のサイクル(図1)が回り出します。

一朝一夕で関係が深まるわけではありませんが、背景理解を深め、小さな対立を対話で乗り越えていけば、「今の学校をどう思うか」といったことも率直に話し合える空気が、組織に、徐々に、確実に醸成されます。

気づいた人ができるところから

対話のために「使える資源」を探す

「時間」と「空間」のあり方を見直し、対話の創出を

ただ、先生方は多忙で、背景理解から始めたくてもなかなか機会がありません。そこで意識してほしいのが「使える資源を探す」ことです。

まずは「時間」の資源。例えば校内の「会議のあり方」を見直し、対話の時間を「先に」確保します。連絡事項は事前にメール等で共有し、会議は審議と質疑応答に絞り、10分でも対話の時間を捻出するのです。10分でできる対話はかなりあります。関係づくりは大事でも緊急でないため、後回しにされがち。「緊急ではないが重要なことに時間を使う」という時間のマトリックスを明確に意識してみてはいかがでしょうか。

「空間」の資源も重要です。人は目に見える環境(アフォーダンス)に影響されます。「話が生まれやすい空間」をイメージし、職員室や教室の机を並べ替えたり、自分を守る壁のように積まれた書類を整理することは、簡単ですがとても効果的です。

大切なことは、そうした取組を管理職に丸投げせず、やってみようと思いついた個々の先生が身近な範囲で行うことです。自律分散型で動く人が増えれば、必ず職員室の空気は変わります。小さな、自分で無理なくできる範囲のことから出発すればいいのです。

今日の合意すら踏み越えて

明日からも一緒に考えていく

こうして対話が広がると、先生たちの中には「答えがなくても一緒に探していきたい」という気持ちが芽生えていきます。一緒に考えるのが面白くなるからです。今まで信じていた自明な答えが崩れても、また、昨日仲間と合意したことが今日覆っても、それすら楽しい、と思えるようになります。明日にはまた新たな考えが生まれるのだから、と。

非秩序系といわれる今の時代は、絶対の正解はなく、あるのはそのつどの答えのみ。目的地に「着く」ことはなくて一緒に「旅をする」ことしかなく、絶えず合意は揺さぶられ、昨日の決定は今日の妥当性を失い、ひたすら対話を重ねることになります。

でもそれって実は楽しいことではないでしょうか。世の中はこういうもの、常識や決定には従わないといけない、と思い込んでいたところに、「いつでも自分で考えていいんだ」「仲間と一緒に考えていけるんだ」という希望が見えてくるのですから。日々の対話のなかで、私たちは自分自身の古い殻から解放され、新しく「生まれる」という感覚をもつようになります。そうなると先生方はよくこう言ってくださいます。

「明日も早く学校に行きたい!」と。

筑波大学人文社会科学研究科

哲学・思想専攻 准教授

五十嵐沙千子

いがらし・さちこ●筑波大学大学院人文社会科学研究科哲学・思想専攻単位取得退学。博士(文学)。東海大学文学部で講師として4年間、哲学対話による授業を実践、最終年度には同大のTeaching Award(教員約1600人中第1位)を受賞。筑波大学に移り、2009年から市民のための哲学カフェ(筑波大学哲学カフェ「ソクラテス・サンバ・カフェ」)を主催。主な著書に『この明るい場所 ― ポストモダンにおける公共性の問題』(ひつじ書房)などがある。

取材・文/松井大助 撮影/平山 諭