Message 越境がもたらす「第三の知」と、新たな関係性の構築

なぜ越境体験は求められるのか。その過程で何が生じているのか。それによってもたらされるものは何か。

越境的な対話と学びについて研究されている青山学院大学の香川秀太准教授に伺いました。

学習転移モデルから脱却し、

具体的な状況に目を向ける

近年、企業の組織や人材分野を中心に越境論・越境学習が注目されています。越境とは幅広い意味をもつ言葉ですが、ここでは、「人が集合体をまたいで異質な文化に触れたり、異なる状況同士が境界を越えて結びついたりしたとき、それまでのあり方が揺さぶられる過程。また、それによって何らかの創造が生じ、コミュニティ間の関係性が再構築されていく過程」としておきましょう。

例えば、所属や専門などの境界を越え、背景の異なる人々と対話を深めていくと、日頃、馴染んでいた集団内での振る舞いや価値観が、いかに狭い範囲のことであったか気づかされることがあります。それによって、これまでの当たり前から自らを解放し、一方の集団側にも他方の集団側にもこれまでなかった、新たな越境知(第三の知)が創造され、双方の新しい関係性が構築されていきます。

これは企業だけではなく、学校においても大切なことです。そもそも越境論は、学校教育と深く関わる心理学の「学習転移論」を出発点としています。学習転移とは、ある場面で学んだことを、類似の構造をした別の場面に適応すること。普通のことのように思えますが、意外にも人の学びは簡単には転移しないことが心理学実験で知られています。なぜなら、知識は常に文脈とセットであり、その学習がどういう文脈に埋め込まれていたかに影響を受けるものだから。つまり、日常と乖離した状態で、教科書の内容を学んでも実生活にはつながりにくいということ。「授業で学んだことなんて社会で役に立たない」という、よく聞くセリフも、心理学的には間違っていると言い切れないところがあるのです。

教室の内と外との重なりをいっそうつくるためには、「正しい知識を教わり頭の中に内面化すれば学習転移が起こるだろう」と考えてきた旧来の教授主義的発想から脱却し、教育現場の外にある具体的な状況や実際の生きたフィールドに目を向けることが大切です。例えば、ある現場や領域のことをよく知る外部の専門家や市民らと一緒に一つの授業をデザインするような共創的な場づくりを通じて、現実社会のより幅広い文脈に即した学びや、それまで馴染んだ教授学習方法の枠組みを超える新たな実践が生まれるかもしれません。それは、外部の協力者にとっても新しい発見や学びにつながります。単に生徒に知識の転移が発生するか否かということ以上の、多様な人びとの学びです。単一のコミュニティでの学習から、複数のコミュニティをまたいだ学習への見直しともいえます。

考えてみればこれは、学びが本来もつ喜びを取り戻す試みといえないでしょうか。学習とは、単に知識や技術を習得することでも、「こうあるべき」という型にはめることでもありません。そうした「教わり、学ぶ」という発想ではなく、多様な人々と共に考えをめぐらし、ほんの少しでも新しいことに挑戦し、固定観念を柔らかくほぐして、思いがけない未来を創造していく。こうしたことこそ「喜びとしての学び」だと考えます。

青山学院大学社会情報学部

大学院ヒューマンイノベーションコース 准教授

香川秀太

越境の過程において、

人の中では何が起きているのか

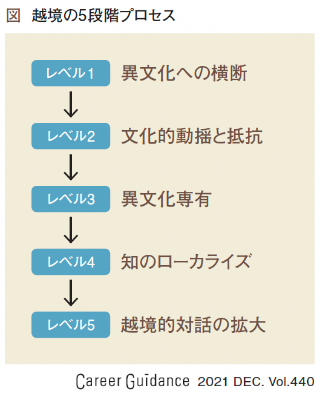

とはいえ越境は簡単なことではありません。むしろ困難で面倒な実践ともいえます。なぜなら、異なる文化とは、必ずしも今の自分にとって居心地のいい空間とはいえないから。それどころか通常は、違和感や葛藤、抵抗が生じるものです。仮に、相手の文化を受け容れることができ、新たな気づきや「第三の知」の萌芽があったとしても、放置したままということも少なくありません。いったい境界をまたぐとき、人の中ではどのようなことが起きているのでしょうか。その過程を5段階で整理してみました。

▼レベル1異文化への横断

異なる状況やコミュニティをまたぎ、境界を越えた段階。

▼レベル2文化的動揺と抵抗

そこには、それまでの当たり前とは違う文化があるため、多かれ少なかれ動揺が生じます。違和感を抱いたり、抵抗したりすることも普通です。

▼レベル3異文化専有

抵抗したままで終わることも多いのですが、相手の文化を取り入れたり、双方の文化を組み合わせたりすることで、むしろ差異を活かした新しい知や実践や関係性の萌芽が出現します。

▼レベル4知のローカライズ

創造した萌芽的な知を、現場の実態に合わせてローカライズし、具現化していく過程。

▼レベル5越境的対話の拡大

そうした越境経験の面白さや可能性への気づきから、他の人や活動にも波及したり、新たに別のコミュニティとのつながりが生まれたりするなど、越境的対話が拡がっていく段階。

以上の5つの段階は便宜的な区分であり、この順番通りに進むとは限りませんし、行き来することもあります。

いずれにしても、こうした段階があることを知っておくと、越境体験に抵抗を示す教員や生徒がいたとしても、それは自然の反応だと思えるし、「一歩踏み出し、まずは相手を受け容れてみては」と促すこともできるでしょう。

差異は解消すべき悪者ではなく

変化のための重要な原動力

差異を差異として生かしつつ、

変化の重要な原動力に

ここまで、越境の必要性について述べてきましたが、単に「外にどんどん出ていくことが良いことで、内にこもることは悪いこと」と言いたいわけではありません。また境界は、ただ取り除くべき不要なものでもありません。集団と集団を隔てる境界には、必要な側面もたくさんあるのです。

例えば、心理的安全性を感じられること。家族や地域という枠組みが典型ですが、何かあったときに安心して戻ってこられるホームのような場所があることは心の安定にとって大切なことです。また、境界があるからこそ独自の文化が醸成されるわけだし、自集団への愛着や連帯感も生まれます。他の人は理解を示さないような濃い話が尽きることなくできる仲間の存在などは掛けがえのないものです。

差異についても、解消すべき悪などではありません。そもそも違いとは、人間が何かを愛する時の根本原理。自分にないものをもっているからリスペクトの対象になるわけです。ですから、差異は差異として生かしつつ、変化のための重要な原動力とする。あるいは差異を出発点として新たな関係を再デザインする。越境とは、古い境界から新たな境界へと、境界を変容させていく実践ともいえるのです。

一人ひとりの個性を際立たせ、

違いを知ることからスタート

そうしたことを踏まえ、学校現場でできる越境体験にはどのようなものがあるでしょう。

実は、異なる文化をもつ他者とは何も学校の外にだけいるわけではありません。生徒には一人ひとり、それまで培った独自の経験、考え方、価値観、得意な事柄があります。経験してきた文脈(家庭、幼児保育、趣味等)が異なるからです。その意味で、教室内の人たちも異質な者同士であるといえ、その差異を生かすことができればさらに学びの可能性は広がります。

ところが、普段の一斉形式の授業ではそうした違いが見えにくい、生かしにくい点があると、私自身は感じます。「未習熟の学習者に新しい知識を教える」という前提で授業文脈がつくられているとなおさらです。

一方で、文化祭などの学校行事では生徒の個性が顕在化しやすいですよね。特徴がないと思っていた生徒が楽器を演奏したり、クラスメイトをうまくまとめたりなど、普段は見せない表情を見せることで、「あいつ、こんな一面があったんだ」と対話がはじまり、関係性が編み直されることもあるでしょう。人は常に場や文脈とセット。いかに生徒一人ひとりの多面性が可視化され発揮される場や文脈のバリエーションを用意できるかが重要そうです。

教科の学習にしても、プラン通り進めようとすると、どうしても先生の裁量や一般的な授業の枠組みの中で生徒が動いてしまいますが、そこにどう転がるかわからない不確定要素が含まれていると生徒の特性が浮かぶ状況が生まれやすいかもしれません。

学校外の組織と連携することは、不確定要素を生み、生徒の視野をさらに広げる絶好の機会です。近年は、社会起業家やNPOをはじめ、社会課題等の解決に向けてユニークな活動に取り組む団体が身近にたくさん存在しています。そういう組織は往々にして発想が豊かで熱意や実行力があり、しかもオープン。ちなみに私のゼミでは、外部のNPOや企業やアーティストらとつながり、普段の授業ではスポットライトの当たりにくい学生たちの趣味や特技を生かした地域活動にチャレンジしています。例えば、DJやモデル経験のある学生がファッションショーを企画したり、サッカー経験のある学生がチャリティフットサルイベントを企画し施設に寄付をしたり。その過程では、生徒に対する外部の方の真摯な関わり方に、私自身が良い刺激を受けることが多々あります。

学校の外に生徒を出すリスクを懸念する声もあるかもしれませんが、できるだけ学校全体で建設的にアイデアを出し合いながら進めることも、取組への理解や愛着、動機を共有し高めることに役立ちます。

多様な経験や考えが混交したとき

新たな知や関係性が築かれる

強制的な越境の渦中にある

現代社会で、教育ができること

もっとも、意識して越境の機会を設けずとも、子どもたちは今、強制的な越境の渦中に身をさらされているとも思っています。一つはコロナ禍。生活スタイルが一変し、当たり前が当たり前でなかったと実感したことで、これまでの自分たちのあり方を振り返らざるを得ませんし、今後どこへ向かえばいいかも問われているわけです。

さらには、私の最近の研究テーマでもあるのですが、SDGsに象徴されるように、これまでの資本主義が多くの矛盾を抱え、ポスト資本主義に向け社会システム全体が大きく変わろうとしています。正解などないなか、どう生き、どういう社会をつくっていきたいかそれぞれが当事者として考えなくてはいけない時代です。既存のシステムの中で生きていくだけでなく、少しでも新しい道具や仕組みを自ら生み出すことにチャレンジする機会をつくり、「異質な他者と協力すればやれる」という感覚を育むことも、学校に課せられた使命だと思うのです。

そのとき先生方はどうあるべきか。生徒同様、先生方も一人ひとり異なる教育観や教育実践の経験をおもちでしょう。日々の教室の中で、生きた一回性の貴重な経験をしてこられ、それが教育観の変化に影響を与えていると思います。そうだとしても、では、「あのときの生徒の言葉が忘れられない」とか、「今、こんな辛い思いをしている」といった私的感情を含め、個々の経験や思いを共有し、互いにケアする機会はどのくらいあるでしょうか。教室の壁、教科の壁などの境界に隔てられ、対話の機会がつくりにくい状況もあるかもしれません。けれど、さまざまな思いが混交、交響し始めたとき、学校の中に新たな知や関係性が築かれていくのだと思います。そうした先生方同士の関係性は、生徒との関係にもつながっていくはずです。

取材・文/堀水潤一 撮影/西山俊哉