Lecture 問いが誘発する「創造的対話」 安斎勇樹(株式会社MIMIGURI Co-CEO/東京大学大学院情報学環 特任助教)

創造性を引き出すワークショップデザインやファシリテーションの方法論について研究し、 今回の誌上研修も監修していただいた株式会社MIMIGURIの安斎勇樹さんに 改めて「創造的対話」と、それを促す「問い」について伺いました。

東京大学大学院情報学環 特任助教

安斎勇樹

良質な問いによって、

生み出される「創造的対話」

動物園で実施された、ある子ども向けワークショップでのこと。集中力が切れかけていた子どもたちに、『問いのデザイン』の共著者である塩瀬隆之さん(京都大学総合博物館准教授)が、こう「問い」を投げかけました。

「象の鼻くそって、どこに溜まると思う?」

この問いをきっかけに、子どもたち の間で「対話」が一気に広がりました。「先の方でないと、ほじれないのでは?」「あの足では鼻の穴に指が入らないでしょう」「真ん中くらいに溜まって、水と一緒に吸ったり吹き出したりするのかな」といった仮説のほか、鼻くそ以外に気になることも次々生まれていきます。帰りの電車内でも、象の鼻くその話を続けている親子に塩瀬さんは遭遇したそうです。

良質な問いは、問われた側の感情や思考を刺激し、その人なりの考えや意見を生じさせます。そして、それらが場に共有されることで、集団による主体的なコミュニケーションが誘発され、その過程でお互いに対する理解が生まれます。その結果、新たな気づきや発見に発展することもあるでしょうし、さらなる問いが生まれることもあるはずです。後ほど解説しますが、問いは「創造的対話」のトリガーになりえる。まず最初に、そのことを強調しておきたいと思います。

認識と関係性の固定化が

創造的な発想や対話を阻害する

ワークショップデザインやファシリテーションの方法論について研究している私のもとには、「社員の主体性がなくて困っている」「エンジニアの頭が固くて斬新なアイデアが出ない」など、さまざまな相談がもち込まれます。多くは、私たちがもつノウハウに期待し、〝処方箋〞の提供を求められるのですが、研修で最新のビジネスフレームワークを紹介するだけで問題が解決することはまずありません。そうした組織には、より根源的な問題が潜んでいることが多いからです。それを私は、人間の「認識と関係性が固定化する病い」と呼んでいます。

「認識の固定化」とは、個人の中で暗黙のうちに形成された認識(固定観念)によって、創造的な発想が阻害されている状態。

「関係性の固定化」とは、個人の認識が固定化されたまま関係性まで固定化し、相互理解や創造的なコミュニケーションが阻害されている状態です。

この状態になると、「なぜ」「どうして」と前提を疑うことがなくなり、逆に「こうあるべき」という規範から抜け出すことが困難になります。解くべき問題の本質を見失いやすいのです。

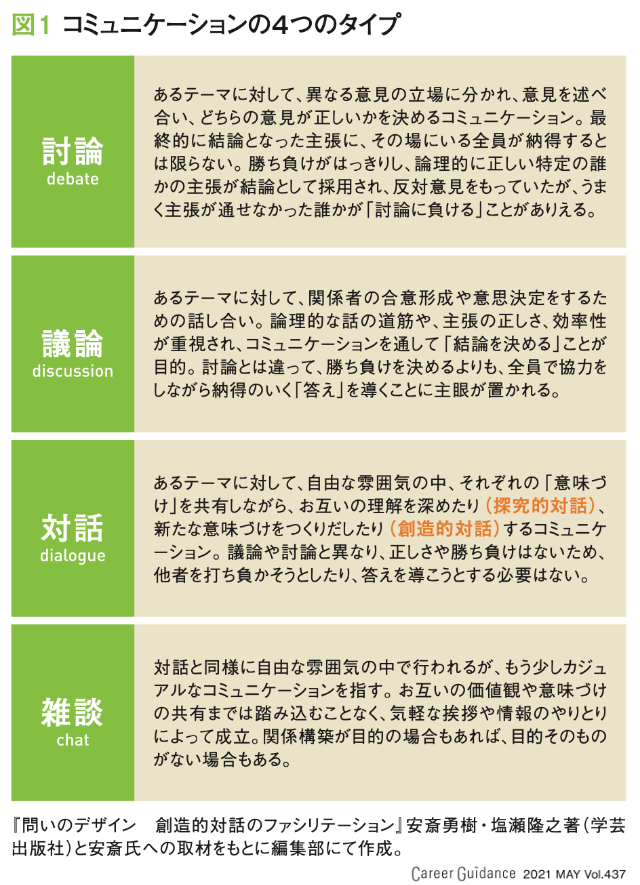

こうした状態から、どうすれば抜け出せるか。その話の前に、コミュニケーションのタイプを4つに分けて確認しておきたいと思います(詳細は図1)。

- 「討論」…どちらの立場の意見が正しいかを決める話し合い。

- 「議論」…合意形成や意思決定のための納得解を決める話し合いで、結論を決めることが目的。

- 「対話」…自由な雰囲気の中で行われる、互いの理解を深め、新たな意味づけをつくる話し合い。

- 「雑談」…自由な雰囲気の中で行わ れる気軽な挨拶や情報のやりとり。

このうち、認識と関係性の固定化に揺さぶりをかけるのが「対話」です。他の3つは、個人の暗黙の認識に迫ったり、互いの関係性を編み直したりせずとも進められますが、対話の場合、物事に対する各自の意味づけの共有を重視するため、一人ひとりの暗黙の認識が場に可視化されます。それが相対化されることで、各自の認識が問い直され、相互理解につながるのです。

もちろん状況に応じて必要なタイプは違います。裁判などは「討論」が求められる典型ですし、円滑な人間関係のためには「雑談」は欠かせません。

ただ、あまり意識されることのなかった「議論」と「対話」を使い分けることは大切です。時間的制約の中で結論を導く「議論」を、「対話」に変えることで、相互理解や新たな意味を生み出すことになるはずです。

「創造的対話」とは何か

なぜ今、求められるのか

対話について、もう少し深掘りしてみましょう。対話では、自分とは異なる意見に対して早急な評価を下さず、どのような前提からその意味づけがなされているのか理解を深めることを重視します。それは、自分自身の前提を相対化し、理解することにもつながります。その結果、以前には保持していなかったお互いに共通する新たな意味を発見することがあります。こうした新たな意味づけや、アイデアが創発する対話のことを、私は「創造的対話」と呼んでいます。より厳密には、それ以前の、互いを深く知ろうとする対話を「探究的対話」と呼び、その結果(または、うまくいったときに)起こる対話を「創造的対話」として区別しています。

その創造的対話がなぜ必要なのか。切り口はいろいろありますが、ここではキャリアの観点から考えてみましょう。現代の組織は専門分化が進み、どこも分業体制がとられています。本来、学びは全体性のある営みなのに、各論的発展を遂げた結果、誰もが一定の角度で思考することを強いられ、互いにわかりあえなくなっています。けれど、よく言われるように、現代的な課題は、異なる専門性をもつ人同士が協力しないと解決できないし、イノベーションも起こりません。その一歩目として対話が必要になるのです。

対話自体は極めて原初的な営みであり、決して高度なことではありません。ただ、高校生にとって難しさがあるとすれば、「自分は何者で、何を大切にしているのか」といったリフレクションが不足していること。そのため、異なる他者に対する想像力も働きにくいのです。加えて、思考と言動が伴わない思春期特有の揺らぎもあり、対話をコントロールしにくい。けれど、逆に言えば、この年代から対話の姿勢をもつことは、他者や自分に向き合うことになるため、よりよい人間関係や進路選択にもつながるでしょう。

問いによって個人の認識は揺さぶられ、

対話の中で関係性は編み直されていく

対話が起こらない最大の理由は、

相手に関心をもたないこと

どうすれば創造的対話は起こるのか。誌上研修に多くのヒントがあったため、ここでは逆に、対話が起こらない理由から考えたいと思います。

私の経験上、最大の理由は、相手に関心をもてないからです。「〝営業〞が何か言ってきた」など、人を個人ではなく、役割で見ているときなどはまさにそれ。人に対する想像力が欠けた状態が対話の最初のボトルネックです。「たまたま同じ組織に配属されただけの人と関係を築きたくない」というのであれば無理をする必要はありません。ただ、「どうせなら楽しくありたい。成果を出したい」と思うのならば、関心をもつことが第一歩。

同じ関心でも、好奇心寄りの関心と、困りごと寄りの関心があります。英語で言えばとinterest concern。良い意味の関心はもてない人に対しても、「なんかイライラする」など気になるこ とはあるでしょう。そこで終わらせず、「なぜそんな態度をとるのか」と考えるうち、ふと「こういうことかな。それならわからないでもないな」と、見方が変わるときがある。そこが好奇心寄りの関心へ転換するチャンスです。

その点、文化祭などの学校行事は人間関係を編み直す絶好の機会。普段、話さないクラスメイトと接し、「めっちゃいい奴だな」と気づくことがありますよね。日常の人間関係は非日常で揺さぶる。この転換を企業の人事担当者には「文化祭理論」と説明しているのですが、学校の中には、格好の場が既に埋め込まれていると思います。

参加者に創造的な対話を促し

本音や価値観に迫る「問い」の力

では、どうすれば生徒に対話を促せるか。創造的対話のファシリテーションについて考えてみたいと思います。

冒頭、「問いは、創造的対話のトリガーになる」と述べましたが、必ずしも問いはファシリテーターがつくるものではありません。参加者から発せられた問いや、何となく場に生まれた問いもあるでしょう。今、どういう問いが共有されているかをモニターし、問いを起点あるいは媒体として、創造的対話の場をつくることがファシリテーターの腕の見せ所です。

どういう問いを投げかけたら対話が盛りあがるかは、問題の本質を捉える思考法が役立ちます。例えば、「それって本心ですか?」など、ひねくれた視点から物事を捉えるとか(天邪鬼思考)、ふと湧いた疑問をストレートに投げかけることで(素朴思考)、認識の固定化を揺さぶるのです。特に有効なのは、場が〝優等生的〞な言葉で支配されているとき。例えば企業研修でよくあるような「大切なのは課題を自分ごと化すること」という合意形成は、聞こえはいいですが、「まあ、そうですよね」で終わりがち。そんなとき例えば「〝自分ごと化〞を言い換えるとしたら何でしょう?」と揺さぶることで、本音やその奥に潜む信念にまで迫れるかもしれません。

参加者が規範に縛られすぎているときも同様です。教室にはリーダー的存在や、場を盛り上げることを期待された生徒もいます。そうした生徒が、ある程度役割を演じることを悪いこととは思いません。けれど、規範的な役割が入りすぎ、本音との乖離が起きるのは考えもの。そういう場面では、「このクラスはどうあるべきか」のような大きな主語ではなく、「あなたはどうしたいの?」といった「私」を主語に語れる問いを放つといいでしょう。その後で、少しずつ主語を高い次元に置き換えていくことが有効です。

最後に、ここでいう「問い」と「発問」の違いについて。発問とは、授業のねらいを達成するために、生徒に投げかける問いかけや課題のこと。答え(正解や考えを深めるべきこと)を知る先生が、知らない生徒に投げかけることが多く、生徒に思考を促す際のトリガーと言えるでしょう。

一方、対話の場における問いは、ファシリテーターも参加者も、その時点で答えをもちません。あくまで、認識と関係性の固定化の病いに陥っている参加者に方向を示し、創造的対話を促すトリガーとして存在するのです。

冒頭の「象の鼻くそは、どこに溜まるのか」という問いも、その答えを塩瀬さんはもち合わせていませんでした。子どもたちが「えっ、どこなの?」とぐっと関心を寄せてきたとき、平然と、「俺もわからないんだよね。どこだと思う?」と返したのです。

このエピソードを、対話を誘発する良質な問いの例としてご紹介しました。しかし考えてみると、答えがわからないことを問うていることと、「自分もわからない」と素直に伝えていること。むしろ、これらの方が問いの内容よりも重要と思えてなりません。だからこそ、子どもたちは自由に思考し、対話し続けることができたのでしょう。

共に育みたい、自分らしさを発揮する力と

他者と一緒に新しい何かを生み出す力

他者との関わりを通じて、

自分らしさはより活かされる

誌上研修の最後に、ファシリテーターの和泉はこうまとめました。「なぜ対話が必要なのか。それは共に生きるため」と。その通りだと思います。このインタビューも、それできれいに締めることはできますが、少しだけ「私」の本音を加えさせてください。

ワークショップデザインを専門にしているためかよく誤解されますが、私は〝対話の人間〞ではなく、〝学習の人間〞です。人とわかりあいたいとか、利他的に何かをするよりは、自分が、その時々にしたいことをするタイプ。新しいことに挑むことが何より楽しく、そのために学び続けてきました。ただ、学習って根源的には一人ではできません。隔絶された状況で、新しいことをし続けることも難しい。そこで自分とは違う考えをもつ人たちと関わるようになり、博士論文を書き上げた瞬間に会社を設立。結果、一人では叶わぬこともできるようになったし、人生が豊かになったと思っています。

今の話は、個人的なことではありますが、先ほどのキャリアの考え方と重なる部分もあります。子どもたちが自分らしさを最大限発揮できる力を身につけることは大切です。でも社会は、それだけでは完結しません。だから、他者と一緒に新しい何かを生み出せるスキルをセットで磨くことは、その人にとっても、共に生きる人にとってもハッピーにつながる。その手段が「創造的対話」なのだと思います。

問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション(安斎勇樹・塩瀬隆之 著/学芸出版社)

組織開発、学校教育、地域協働など、さまざまな場のワークショップにおいて創造的対話を引き出す「問い」に注目し、ファシリテーターに必要な思考とスキルを事例を交えながら解説。

取材・文/堀水潤一 撮影/平山 諭