キャリアガイダンス vol.417 2017.5

「多様性」で拓く 生徒の未来

これからの社会でなぜ「多様性」が求められるのか/変わる企業の働き方 その狙いを探る/学びが深まる取り組み実践レポート/誰もが楽しく生きるために 教育がいま変わるとき

編集長が語る 特集の見どころ

「働き方改革」という言葉を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。副業可、自席を持たないフリーアドレスやリモートワークの導入など。また、ある年齢までは新卒扱い、卒業後にすぐに入社しなくてもOKなど、新規学卒者の採用も従前の一括採用・入社のシステムから転換してきています。

先行きが見通せない、急速な変化の中に、すでに私たちの生活はあります。おそらく、この数年の記憶を遡ってみるだけでも実感できる出来事もあると思います。世界人口が70億人を超える反面、日本の人口は減少の一途をたどっていく。すでに生産年齢人口の割合が低下する人口オーナス期に突入しています。第4次産業革命のカギを握ると言われるAI(人工知能)の進化は、日常生活や働き方に大きな変革をもたらすことに間違いないでしょう。企業は今、さまざまな問題に直面する中で、この「働き方改革」に挑んでいます。

昨年末、答申された次期学習指導要領において「主体」「多様」という言葉は実にそれぞれ200回以上も登場します。主体的に学ぶこと、そして学びを社会や世界、そして人生に生かそうとする態度が求められていく。では、なぜ「多様」なのでしょうか。そもそも「多様」であるということは、いったいどういうことなのでしょうか。

本特集では、新しい学力観で語られる「多様性」について、考えてみました。生徒の学力水準や家庭の経済的事情など、進級に伴って同質化傾向にある高校ではどのように「多様性」を育んでいけばいいのでしょうか。「もはや過渡期などではない」と語る塩瀬先生(京都大学総合博物館准教授)のお話から、企業の現場、中学校や高校、大学における学びの現場をレポート、そして生徒一人ひとりが楽しく生きるために教育がどうあるべきかを、鈴木寛氏(文部科学大臣補佐官)に語っていただきました。これからの学びの転換をどう考えていくか、ご参考になれば幸いです。

山下真司(本誌 編集長)

■特集

「多様性」で拓く 生徒の未来

これからの社会でなぜ「多様性」が求められるのか

塩瀬隆之(京都大学総合博物館 准教授)

変わる働き方・学び方

変わる企業の働き方 その狙いを探る

水海道西中学校(茨城・市立)

立命館アジア太平洋大学(大分・私立)

能勢高校(大阪・府立)

石川県教育委員会(石川)

酒田光陵高校(山形・県立)

佐原高校(千葉・県立)

都立国際高校(東京・都立)

誰もが楽しく生きるために 教育がいま変わるとき

鈴木 寛(文部科学大臣補佐官)

■連載

進路指導実践を磨く!

郡上北高校 (岐阜・県立)

【新連載】進路指導ケーススタディ

クラスになじめない様子の生徒の場合

地域課題解決型キャリア教育

横浜総合高校 (神奈川・横浜市立)

これからの推薦・AO入試指導

Season3 <藤岡慎二>

志望理由書の指導で直面する“3ない”問題

先進校に学ぶキャリア教育の実践

大阪府教育センター附属高校 (大阪・府立)

教科でキャリア教育『物理』

高原 隆先生 瀬谷高校(神奈川・県立)

『希望の道標』

第40回:女子プロ野球選手/加藤 優

今、教育が変わるとき。 LEADERS

沖縄尚学高校 副校長 名城政一郎

栄東高校 校長 田中淳子

リクルートサービスを活用した進路指導実践事例

【進路】白鷗大学足利高校(栃木・私立)

【学習】大宮北高校(埼玉・さいたま市立)

Top Interview -変革に挑む-

大東文化大学 学長 門脇廣文

兵庫大学 兵庫大学短期大学部 学長 河野 真

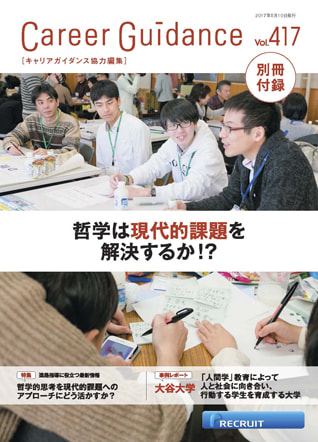

■別冊付録

哲学は現代的課題を 解決するか!?

哲学的思考を現代的課題への

アプローチにどう活かすか?

「人間学」教育によって人と社会に向き合い、

行動する学生を育成する