カレッジマネジメント Vol.213 Nov.-Dec.2018

未来の学生を育む高校の改革

編集長・小林浩が語る 特集の見どころ

高校で進む教育改革、受け入れる側の大学の準備はできているか

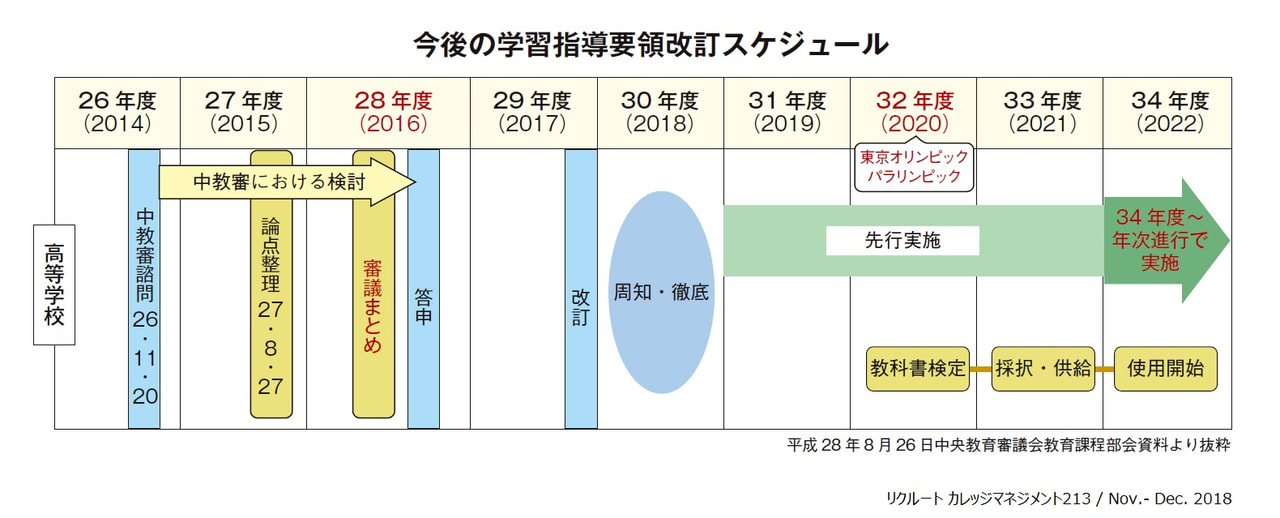

高校・大学・入学者選抜を一体的に変えようとする高大接続改革が進んできている。2021年度入学者に向けた、大学入試改革ばかりに注目が集まっているが、本質的には大きな教育改革である。その中の肝が高校の改革である。

高大接続改革における高校教育改革の大きな方向性は、以下のようになっている。

- 教育内容の見直し

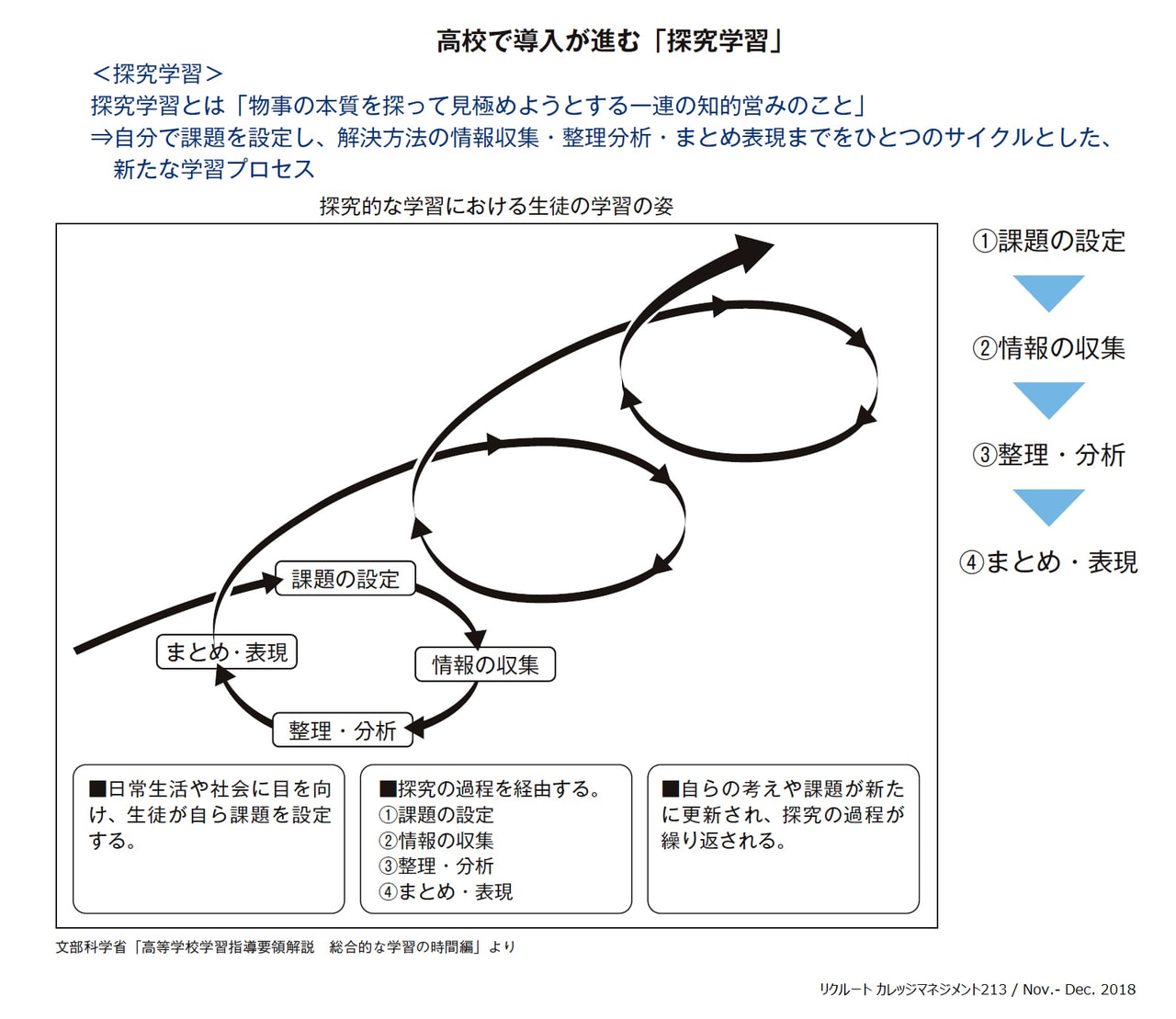

学習指導要領の改訂、新しい時代に必要となる資質 能力の育成の視点による教科・科目の見直し - 学習・指導方法の改善と教員の指導力向上

探究型学習、主体的・対話的・深い学びへの対応等。教員の養成・採用・研修の見直し - 多面的な評価の推進

「学力の3要素」を育成するための学習評価の在り方の見直し、指導要録・調査書の改善、多様な測定ツールとしての「高校生のための学びの基礎診断」の導入

一方、大学の方々とお話をすると、本当に高校の教育は変わるのかといった声も聞こえてくる。現在、高校への進学率は約97%。ほぼ、義務教育に近い状況である。高校の数は、大学の約6倍の約4900校あり、一言で高校を語るには難しく、非常に多様な状況となっている。恐らく全体に浸透するにはまだまだ時間はかかるであろう。リクルート進学総研では、隔年実施の「高校の進路指導・キャリア教育に関する調査」でアクティブ・ラーニング型授業の実施状況を調べている。すると、2014 年には47.1%だったが、2016年92.9%にまで広がっていることが分かった。しかも、2014年には主に意欲のある先生が個人で取り組んでいる状況であったが、学校全体での取り組みも2014年20.7%から2016年には41.7%まで広がってきている。まさに、高校教育改革は考え方の浸透から、実践のフェーズに移ってきていると言ってよいのでないだろうか。

新しい学習指導要領が高校に導入されるのは、年次進行により2022年度から、現在の小学校6年生からとなる。しかし、高校の教育現場にうかがうと、既に将来を見据えた改革を進めている高校や、教科・科目に関わらない探究型の学習等を導入する高校など、教育改革に向けた胎動が感じられる。今回、事例でご紹介した高校も、地域課題を探究型学習で考えさせて主体的な学びに向かう姿勢を引き出す授業を行ったり、受験対策にこだわらず将来を見据えて文理融合型のカリキュラムを導入したりといった改革を進めている。そもそも中学の入試が思考力を問うような問題に変化してきており、それを受け入れる高校の授業も変わらざるを得ないといった状況さえ、生まれてきている。

このように、少しずつではあるが、着実に高校までの教育は変わってきている。さて、こうした教育で育った高校生を受け入れる側の大学の準備はできているだろうか。本質的な高大接続改革を進める上で、入試改革だけに目を奪われることなく、大学入学後にがっかりさせない教育ができているか。今回の特集が、今一度高校教育との接続を考える良い機会になれば幸甚である。

※クリックで画像拡大 ※クリックで画像拡大

※クリックで画像拡大

<特集>未来の学生を育む高校の改革

【高大接続】

高校教育は生徒学生の資質・能力を育てる最後の主戦場―――高大接続の観点から

溝上慎一 学校法人桐蔭学園理事長代理・桐蔭学園トランジションセンター所長・教授

【新学習指導要領】

新学習指導要領 変更の目的とポイント

動き始めた高校教育改革を前に、今大学に問われているもの

合田哲雄 文部科学省初等中等教育局財務課長

【中学・高校入試】

学びの質で選抜する中学・高校の入試の現状

森上展安

株式会社森上教育研究所

【通信制高校】

通信制高校の新たな挑戦

N高等学校の教育内容と目指す人材像

奥平博一 N高等学校校長

【高校の今】

新たな学力の3要素育成への転換と高校の今

笹 のぶえ 東京都立三田高等学校校長・全国高等学校長協会会長

CASE 1 聖光学院中学校高等学校

CASE 2 大阪府教育センター附属高等学校

CASE 3 和気閑谷高等学校

地域課題に取り組む「閑谷學」や目標準拠型の教育により主体的に学びに向かう力を育てる

編集長の視点

<特集>2040年に向けた将来構想の行方 Vol.2

教学マネジメントの指針策定の背景と今後の方向性

濱名 篤 関西国際大学 学長

高等教育の負担軽減の具体的方策について

滝波 泰 文部科学省高等教育局主任大学改革官・高等教育段階の教育費負担軽減新制度プロジェクトチーム

カラーグラビア 新世紀のキャンパス

TOP INTERVIEW

書評

今こそ読むこの1冊 耳塚寛明

『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠』キャシー・オニール 著 久保尚子 訳

連載

高大接続の入学者選抜[11] 鎌倉女子大学短期大学部

職業教育への適性を多面的に評価する「保育者適性型特別選抜入試」

連載

ダイナミック・アジアⅡ[10]

ベトナムの高等教育戦略

関口洋平 近田政博

連載

学ぶと働くをつなぐ[16] 札幌市立大学

地域課題をテーマにデザインと看護の連携教育で人材育成

角方正幸

連載

大学を強くする「大学経営改革」[79]

RPAを活用した大学業務改革の可能性と課題について考える

吉武博通