カレッジマネジメント Vol.246 Oct.-Dec.2025

未来の大学経営を拓く 戦略的キャンパス移転・再配置

編集長・小林浩が語る 特集の見どころ

キャンパス移転はPlace 戦略、新キャンパスでの価値創造と改革継続が成功の鍵

大学のキャンパス移転や再配置が相次いでいる。高度成長期の1960年頃、都市部への人口・産業の過度な集中を防ぐために制定された工場等制限法により、都市部にキャンパスを新設できなくなった大学は、人口増加、大学進学率向上の対応として郊外にキャンパスを新設していった。若者が増えれば地域が活性化すると考える地域自治体からの支援も、これを後押しした。その後、地方の大学進学者増加率が対象地域を上回った等を理由に2002年に工場等制限法が撤廃され、それ以降主に東京、大阪、名古屋といった大都市圏においてキャンパス移転が多く実施されてきた。

本誌カレッジマネジメントにおいても、2010年、2015年、2020年と5年ごとにキャンパス移転の特集を組んできた。そして2025年である。今回の特集では、都市部だけに留まらず、地方においてもキャンパスの移転・再配置が行われるようになったことに注目した。

上昇してきた大学進学率も約6割に達し、頭打ち感が出てきた。文部科学省が出した予測によると、2040年の大学全体の定員充足率は73%になる見通しだ。18歳人口はここ数年横ばいだが2030年以降再び人口減少フェーズに入り、2034年には100万人を切る時代に突入する。地方においては、都市部よりも人口減少スピードが速く、加えて文部科学省の調べによると2024年においては38道県で流出超過となっている状況だ。

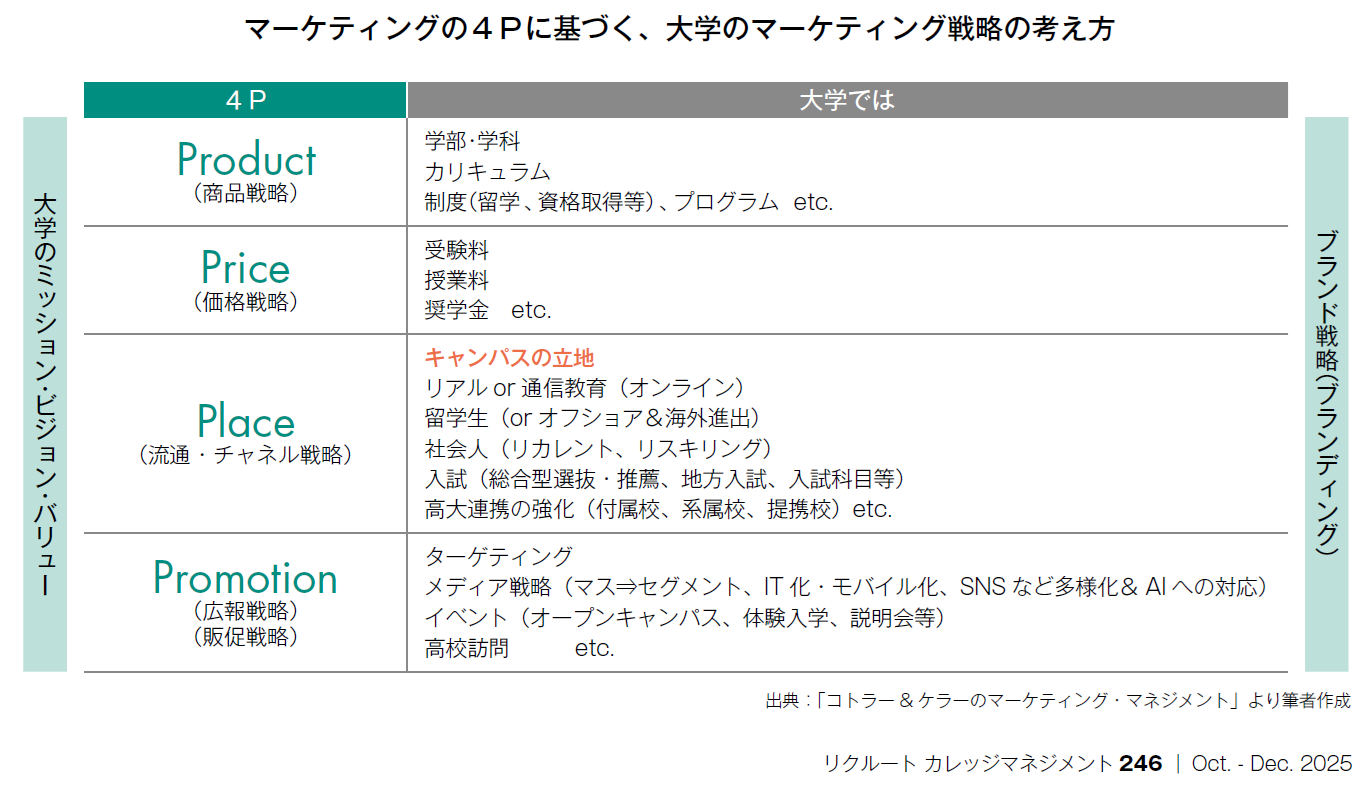

そうしたなか、大学にも生き残りをかけた経営戦略が重要になっている。現状、定員は充足している大学だとしても、将来を見据えて学生の「質」と「規模」をどのように維持・向上していくのかが大きな課題である。収入の8割を学納金が占める私立大学には、本格的なマーケティング戦略が求められている。下図に示したのは、マーケティングの権威と呼ばれるフィリップ・コトラー等が提唱する4Pと呼ばれるマーケティングミックス戦略である。4PとはProduct、Price、Place、Promotionの戦略の頭文字を取ったものである。企業で主に使われているが、図はこれを筆者が大学向けに、学生募集のマーケティング戦略として整理し直したものである。

キャンパスの移転・再配置は、流通・チャネルとしてPlace戦略の一つと位置付けられる。前号(カレッジマネジメント245号)で特集した学費や奨学金はPrice戦略となる。大学はミッション・ビジョン・バリューを明確化したうえで、これらの戦略をどのように組み合わせていくかを考えていく必要がある。

人口が集積し、交通の便の良い都市部にキャンパスを移転することは、学生募集上大きな効果が期待できる。一方、2010年の特集時にキャンパス移転の効果を募集データに基づいて検証したところ、キャンパス移転は学生募集上大きく寄与するものの、特別な効果は概ね3年で薄れ、平準化してしまうことが分かっている。オンライン教育が台頭するなかで、キャンパスの移転・再配置だけでなく、地域連携、プロジェクト学習の推進、産学連携教育や研究の推進等、新たなキャンパスに「知の拠点」としてどのような価値を乗せていくのかが重要になる。

キャンパス移転・再配置が成功している大学は、その後油断することなく様々な改革を継続して推進している。Product、Price、Place、Promotionどの戦略をどのように組み合わせて改革を推進していくのか、まさにビジョン構築とその実現に向けた実践力が問われているのである。

リクルート進学総研所長・リクルート『カレッジマネジメント』編集長 小林 浩

■第1特集

未来の大学経営を拓く

戦略的キャンパス移転・再配置

Case Studies

移転・再編で変わる大学の「キャンパスと経営戦略」

関東学院大学

横浜都心部に新キャンパスを開設し社会連携教育と地域・企業・学生の知の交流を促進

立命館大学

大阪いばらきキャンパスを皮切りに、「ソーシャルコネクティッド・キャンパス」を全キャンパスで展開

Case Studies

人口減少時代を生き抜く、地方大学のキャンパス戦略

徳島文理大学

高松駅前への戦略的移転が拓く、「地域に閉じない大学」への挑戦

■第2特集

高校生の進路選択行動に関する調査 進学センサス2025

--------------------

進学ブランド力調査2025

--------------------

■連載

データで見る高校生の今

TOP INTERVIEW

入試は社会へのメッセージ

リカレント教育最前線

#12 金沢大学 能登里山里海SDGsマイスタープログラム

受講生が「理想の復興」を探求する舞台は被災して住宅が撤去された3000㎡の更地。教職協働で実現した「創造的復興」プログラム

学ぶと働くをつなぐ

#49 北海道情報大学

『情報』の先駆者として魅力的な教育機関に

松村直樹