大学を強くする「大学経営改革」[60] 高等教育の費用負担問題に大学はどう向き合うか 吉武博通

公財政支出の削減に危機感を募らせる国立大学

我が国の高等教育に対する公財政支出はGDP比約0.5%と、OECD諸国の中で最低水準であることは承知の通りである。文部科学省と大学関係者は事あるごとにその事実を示し、現行水準の確保や増額を訴えているが、厳しい財政状況や18歳人口の減少を背景に削減圧力を受け続けているのが実情である。

筆者の勤務校である筑波大学でも、学生が取材・執筆・紙面制作に当たる『筑波大学新聞』(2015年5月18日付第321号)が、一般運営費交付金の削減を取り上げている。その中で、法人化初年度の2004年度に全国立大学に9785億円配分されていた一般運営費交付金が、2015年度までに765億円削減され、筑波大学でも11年間で約34億円の圧縮になっているとした上で、「国の抱える赤字等もあり、削減を食い止めるのは容易ではない」、「大学の運営に支障が出るなら、授業料値上げも検討せざるを得ない」という永田恭介学長の発言に加え、同学長が掲げる資金獲得の方針を紹介している。

このような危機感は筑波大学に限ったものではない。予算規模の小さい国立大学ほど、経営努力で補える余地も小さくなり、事態は一層深刻になってくる。

また、大規模大学においても、松本洋一郎東京大学理事・副学長(当時)が指摘するように、「日々の研究を支える基盤的経費が減り、外部資金獲得を目指した研究テーマは、短期的成果を得られやすいものに偏重する傾向にある」、「正規教員の新規採用を減らさざるを得ず、一方、外部資金による任期付雇用は大幅に増加した。結果的に、不安定な雇用が若手研究者に集中し、優秀な学生が研究者を目指すことを敬遠している」(松本洋一郎(2013)「研究大学と外部資金」『IDE現代の高等教育』No.555)といった状況が生じている。

その一方で、国公私立を問わず、教育の高度化や質保証、研究力の強化、キャリア支援の充実、ユニバーサル化に伴う多様な学生への対応、留学生の派遣・受け入れの拡大をはじめとするグローバル化への対応等、費用増を伴う取り組みが求められている。私立大学の中には授業料改定で賄おうとする動きがある一方で、学生獲得への影響を考慮して、改定に踏み出せない大学も多い。

これらの状況は、我が国の高等教育を維持・発展させていくための費用の水準をどう考え、それを誰がどのような形で負担するべきかという根本問題を、大学関係者はもとより広く社会に投げかけている。

本稿において、この問題を可能な限り多面的に捉えることで、その構造を明らかし、財務基盤の確立に向けた課題を提起することにしたい。

高等教育費用の正確な把握と共有化が不可欠

最初に、高等教育費用の適正な水準とは何かについて、学生一人当たり高等教育経費と大学進学率の2つの要素に分けて考えてみたい。

OECDデータによると、我が国の学生一人当たり高等教育経費は年間約1万5000ドルであり、欧州諸国と遜色ない水準にある。その一方で、大学進学率については、我が国の4年制大学進学率が50%程度にとどまっているのに対して、OECD平均は60%を超える水準にあり、低い方に位置している。

何をもって適正な水準とするかは、国ごとの事情や考え方によって異なるが、我が国における現下の状況を考えると、この問題に関する議論をさらに深めていく必要がある。

そのために不可欠なことは客観的なデータの整備であり共有化である。政策を論じるにしても、個々の大学の経営を行うにしても、そのベースが整っていなければ、抽象論・観念論の応酬に終わり、議論が深まらず、合理的な判断も行えない。特に、大学ごとに管理会計を確立し、コストを的確に把握できる仕組みを整える必要がある。

義本博司文部科学省大臣官房審議官(当時)も「大学の費用計算、特に学生一人当たりの教育費用について統一的な公表データが存在しないことが、政策推進上の制約になっている場合もある」とした上で、「設置形態を通じた大学の教育及び研究の費用計算のルール、統計資料及び公表のあり方などの見直し改善を図ること」の必要性を指摘している(義本博司(2013)「高等教育費政策の課題」『IDE現代の高等教育』No.555)。

大学の進学率については、既存の統計数値だけでなく、高校との対話を通して、経済状態が許せば進学を希望する者が当該地域にどの程度いるかを把握したり、事業所や労働局との対話を通して、地域の雇用ニーズを質と量の両面で確認したりすることで、より掘り下げた検討が可能になる。

また、社会人教育の需要の掘り起こしや卒業後の進路まで見通した留学生の受け入れ拡大に力を入れることは、高等教育需要の創出につながる。

量的側面での適正水準は決して所与のものではなく、大学自らが社会と密に対話し、社会に能動的に働きかけることで、導き出されるものである。

家計は高等教育のさらなる負担に耐えられるか

次に、高等教育の費用を誰が負担するかについて考えてみたい。

我が国の現状は、国公立大学が運営費交付金等の公財政支出に、私立大学が学生納付金にそれぞれ大きく依存する構造である。日本全体の負担構造をOECD諸国と比較した場合、私立大学の占める比率が高いことから、公的負担の割合が小さく、私的負担が大きいことは承知の通りである。

その中で、欧米諸国を中心に公的負担から私的負担にシフトする動きが進んでいる。我が国においても、2015年度末時点での国及び地方の長期債務残高が、対GDP比205%に相当する1035億円に達する見込みであり、財務当局も高等教育予算に対して厳しい姿勢で臨んでいる。

財政制度等審議会による「財政健全化計画等に関する建議」(2015年6月1日)では、国立大学運営費交付金を取り上げ、大学間・大学内における大胆な再編・統合、重点化による入学定員の見直し、教員規模の適正化、学内資源の再配分、収入源の多様化等による一層の効率的・効果的な大学運営を求めている。

そのうち、収入源の多様化については、研究収入の積極的な獲得、私立大学の6割程度にとどまる授業料の引き上げなどの課題を挙げ、国費に依存しない財務基盤の強化が必要であることを強調している。

私立大学との授業料格差については、イコール・フッティング論の観点からも、度々指摘されてきたことである。その格差を縮める形で国立大学の授業料が引き上げられ、私立大学も前述の費用増に対応して引上げを実施した場合、現状でも負担の大きい家計はそれに耐えられるのだろうか。

同建議もその点を考慮し、「授業料を引き上げて収入の増加を図りつつも、その収入を財源として、意欲と能力がありながらも経済的に困難な学生層に対しては現状の水準よりも負担を軽減するような経済的配慮が必要である」と述べている。

厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」によると、平成24年の1世帯当たり平均所得金額は537.2万円で、平成15年と比べると42.5万円減少している。中央値は432万円であり、平均所得額以下の割合は60.8%となっている。また、平成24年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は122万円で、それに満たない世帯員の割合である相対的貧困率は16.1%、17歳以下の子どもの貧困率は16.3%である。生活意識面で「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせた割合は調査の度に上昇しており、平成25年では約60%に達している。

また、文部科学省「学生の中途退学や休学等の状況について」(平成26年9月)によると、平成24年度の中途退学者は全学生数の2.65%に当たる7万9311人、そのうち20.4%に当たる1万6181人が経済的理由によるとの調査結果が示されており、5年前に比べて割合・実数とも大幅に増加している。

これらの事実からも、家計負担をさらに増加させることについては慎重であるべきだと考える。

「見えない便益」を如何に見えるようにするか

そもそも、なぜ我が国の高等教育に対する公的負担は低く抑えられてきたのだろうか。

GDPの大きさに比べて政府財政の規模が小さいことが一つの要因であるが、加えて、高等教育の需要拡大に政支出が追いつかず、私立大学による供給を含めて私的負担の増加に依存してきたという経緯もある。金子(2007)は、「日本の大学教育は独自の低コスト構造をそのままに量的拡大を遂げてきた」とし、「それが日本の大学の教育力の欠如、いいかえれば個々の学生の知識・基礎学力に対するインパクトの脆弱さを作る背景になってきた」と指摘する。

次に、高等教育の費用負担をどのような筋道で考えるかについて、関連研究を紹介しながら整理してみたい。

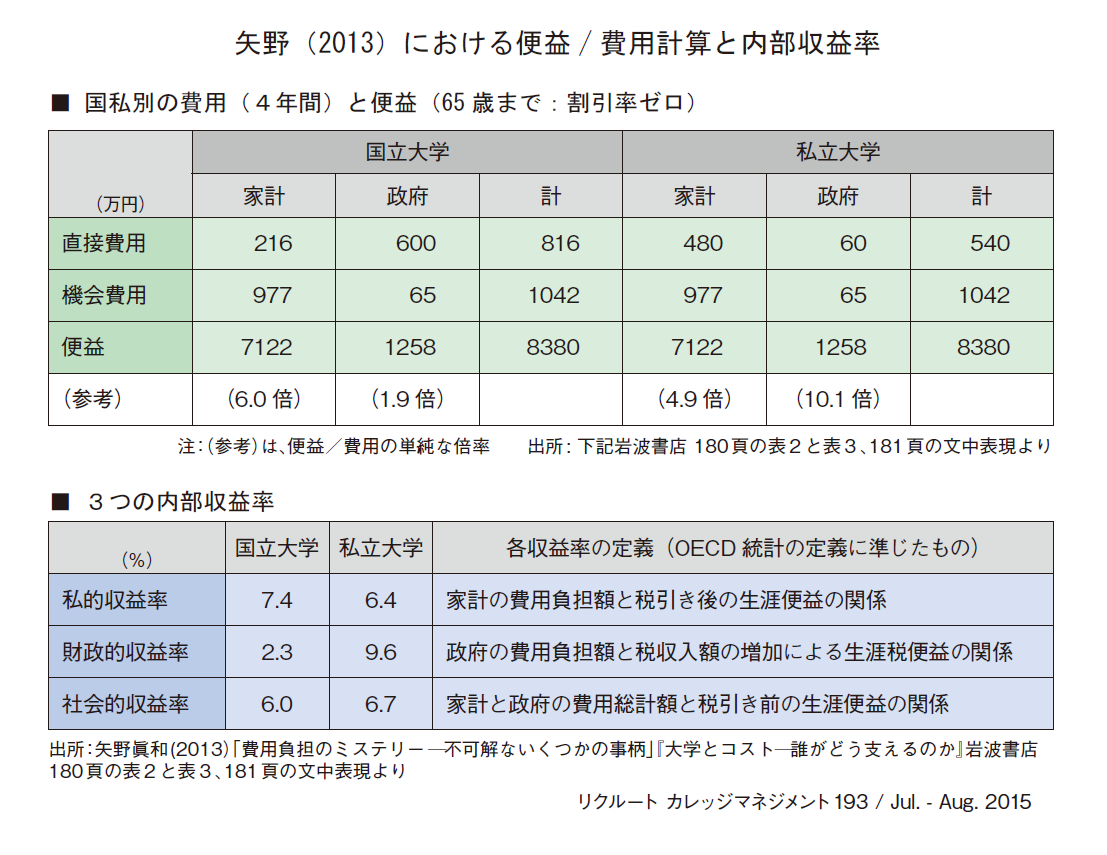

矢野(2013)は、教育にかかる支出を投資と考え、「見える費用と見えない便益という厄介な非対称性が、費用問題の所在を分かりにくくしている」との認識に立って、経済的便益からみた負担と受益の関係を明らかにするための計測を、OECD統計の定義に準じて試みている。

詳しい計算方法の紹介は省略するが、国立大学は年間授業料、私立大学は年間約120万円をそれぞれ4倍した直接費用に、高校卒業後に就職したら得られたはずの所得を機会費用とし、その合計費用でどれだけの便益(大卒者と高卒者の生涯所得差)が得られるかを計算するとともに、費用と便益が等しくなる割引率である内部収益率(IRR:Internal Rate of Return)を、私的収益率、財政的収益率、社会的収益率という形で、国立大学と私立大学に分けて算出している。

矢野が重視する社会的収益率を見ると、大学教育に対する家計と政府を合わせた投資は、国立で6.0%、私立で6.7%のリターンを生んでいることになる。また、最も高い内部収益率が私立大学の財政的収益率9.6%であることも興味深い(下表参照)。

費用負担問題を考える「思考の枠組み」

ここで計算した要素以外にも効用は考えられる。それが「教育の外部効果」である。

「大学は公共財か否か」という議論がある。経済学において「公共財」とは、社会的には必要であるが、市場が成立せず、私企業では提供不可能な財を指す。公共財は、「非排除性」(対価を払った者だけに利用させ、払わなかった者には供給しないという排除性が働かない財)か「非競合性」(利用者が増えたとしても、財・サービスの追加的な供給や費用の増加も必要ない)という二つの性質の少なくとも一つを備えていなければならない。

この定義に従うと、大学が提供する教育は公共財ではないと考えられるが、研究によって創出された知識は誰でも利用できるし、利用者が増えても追加的な供給や費用が生じないという点で、公共財と考えることもできる。ただ、新たな知識を特許等の形で権利化した場合をどう考えるかといった問題もある。

このように、私的財と公共財の間のどこに大学を位置づけるかは、視点の置き方によって解釈に幅がある。

その中で、経済学における「外部性」の概念を用いて、教育による効果は、教育を受けた者だけでなく、その周囲や社会全体に市場を経由することなく及ぶ、との主張が展開されている。それが「教育の外部効果」であり、大学に対する公的支援の根拠ともなっている。

矢野(2013)は、「上司や同僚の知恵と知識に学びつつ、チームの生産性が向上する。あらゆる学習の成果は、人間関係やメディアを通して波及し、社会に共有財産化される。こうした外部効果の計測も非貨幣的便益も、ともに未開拓な領域だということを前提にして、計測された社会的収益率を解釈しなければならない」と主張する。

このような形で学問上の理論や実証研究を紹介するのは、専門家だけにとどめるのではなく、政策担当者から大学の教育研究や経営に関わる者まで含めて、多面的な視点から議論を交わすことで、研究をさらに深化させ、応用可能なものに発展させる必要があると考えるからである。そのことを通して、実際の政策立案や大学運営を支える思考の枠組みが形成され、先に述べた客観データと合せることで、高等教育の費用負担に関する議論をより豊かなものとすることができるはずである。

社会の中での自校の立ち位置をどう明確にするか

大学を卒業することで個人の生涯所得が増加し、政府にとっても税収増をもたらし、定量的な計測は難しいが外部効果をもたらす。これまで述べてきたことの要約であるが、所得や税収の増加は、教育の結果なのか、それとも学卒者という形で学歴によるスクリーニングが行われた結果なのかという点については議論がある。

学歴や学校歴と仕事の処理能力はあまり関係がなく、学卒と高卒を区分した人事管理、学校歴を意識した採用等が、結果として生涯所得差を生み出していると考える実務家も少なくないだろう。その意味で、大学教育が如何なる形で付加価値を生み出しているかが問われており、その点をさらに明らかにしていく必要がある。

ここまで教育を中心に論じてきたが、研究についても、様々な答申・提言でイノベーション創出拠点としての大学に対する強い期待が示されている。

上山(2010)は、「日本における大学論の課題は、どこかに存在するかもしれない架空の理想郷としての知識の共同体を念頭に置きながら、実際の大学の衰退や腐敗を嘆くことにとどまり、ますます拡大しつつある知的社会の中心としての大学を論じることができないでいることである」と指摘している。

米国の研究大学の事例を踏まえての指摘だが、社会の中で自校の立ち位置をどう明確にするかは、費用負担問題を考える上で、不可欠な視点である。

教育機会均等のための経済支援と教育の質向上のための私学助成は増加させるべきだが、それ以外の公的負担の増額は困難と思われる。我が国には「教育は親の責任」との教育観が根強いといわれているが、家計にこれ以上の費用負担を強いることも避けるべきだろう。

企業や個人を含めて「教育は社会が支える」との意識を、時間をかけても広げていく必要がある。そのためにも大学を広く社会に開き、社会との間で人を交流させ、知識を循環させなければならない。

その上で、企業や社会の資金をどう取り入れるか。その構想力、設計力、行動力が求められている。

【参考文献】(本文中に文献名を掲載したものは除く)

金子元久(2007)「高等教育財政の課題−質を支える財政へ」『IDE 現代の高等教育』No.492)

矢野眞和(2013)「費用負担のミステリー−不可解ないくつかの事柄」『大学とコスト−誰がどう支えるのか』岩波書店

上山隆大(2010)『アカデミック・キャピタリズムを超えて』NTT出版

(吉武 博通 筑波大学 ビジネスサイエンス系教授)