「ICT ×探究」の教育手法がアフリカ等からの留学生の課題に合致/神戸情報大学院大学

「人間力を有する高度ICT人材の育成」を教育目的とし、ICT技術を用いて社会課題を解決する人材の育成に取り組んでいる神戸情報大学院大学(以下、KIC)。2005年の開学以来、90を超える国から留学生を受け入れ、現在は、2学年約120名の正規生のうち約6割が留学生で、その半数をアフリカ大陸からの留学生が占めている。日本の大学にはまだ多くはないアフリカからの留学生を多数受け入れている背景を、内藤智之副学長に伺った。

「英語でICTを学べる大学院」として留学生のニーズにマッチ

KICにアフリカからの留学生が多い理由について、内藤氏は「いろいろな偶然が重なり、我々が意図したことと意図しなかったことが織り交ざっている」と話す。「意図しなかったこと」とは、2013年に安倍晋三首相(当時)が表明した「ABEイニシアティブ(African Business Education Initiative for Youth:アフリカの若者のための産業人育成イニシアティブ)」である。アフリカの産業人材育成と、日本企業のアフリカでのビジネスをサポートする「水先案内人」の育成を目的として、5年間で1000人のアフリカの若者を日本に受け入れ、日本の大学での修士号取得と日本企業等でのインターンシップの機会を提供するというものだ。このプログラムにおいて、「英語でICTを学べる大学院」として留学生の選択肢の一つとなったのがKICだった。

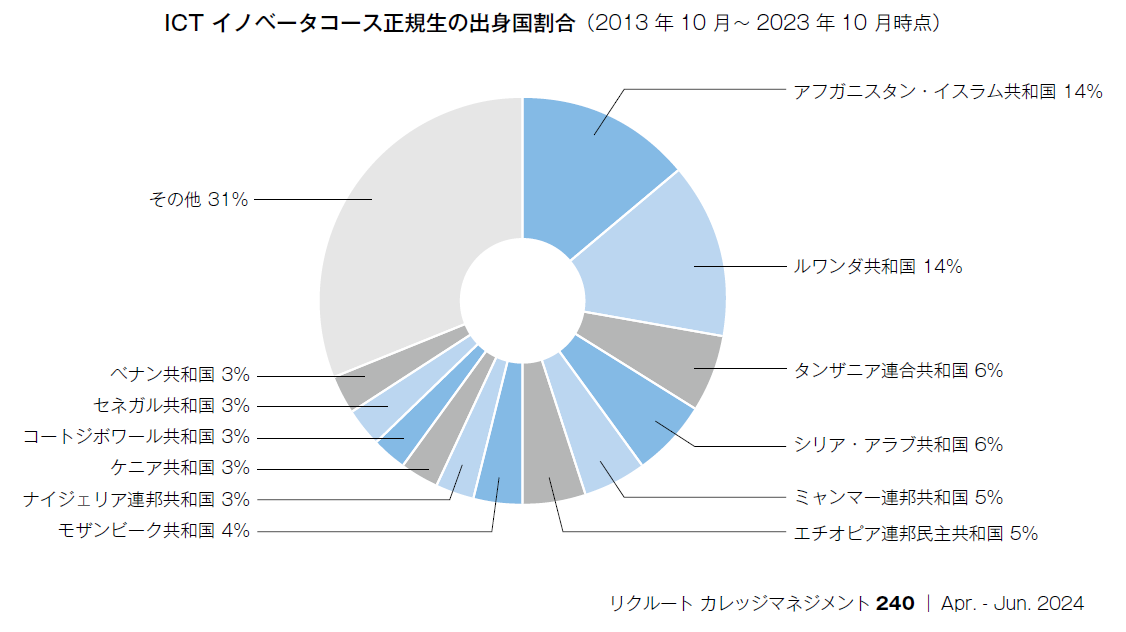

KICでは、2012年にアフリカ諸国の政府高官や産業人材らに6週間の研修プログラムを提供したこと等をきっかけに、2013年に英語で学位を取得する「ICTイノベータコース」を開設。以来、情報技術研究科情報システム専攻の中に、日本語で学ぶ4月入学の「ICTプロフェッショナルコース」、英語で学ぶ10月入学の「ICTイノベータコース」の2コースを置き、各言語で同じ内容を教える体制を敷いている。これが留学生の目に留まったのだ。

国際的な課題の解決にフィットする「ICT×探究」

一方、「意図したこと」とは、「ICT×探究」というKICの教育手法が、アフリカからの留学生の目的に沿っていたことである。KICでは、コアとなる理論や実践方法を「講義→演習→発表」の繰り返しにより身につけ、ケーススタディで実務に近い課題解決の実践を体験するアクティブラーニングモデルの授業を多くの科目で行っている。その中で、社会課題に対して自らの強みをどのように生かし、価値を生み出すかという「探究」の考えを学ぶとともに、各々が発見した社会課題に対してICT技術を活用した新しい価値提供の仮説を構築し、検証を行う。「なかなか開発が進まない母国の状態を改善したいと考える留学生に、抽象的にしか考えられなかった課題を具現化し、ICTをどのように適用していくか考える我々の教育手法が、意図の通りにフィットしました」と内藤氏は話す。

ICTイノベータコースの留学生の7~8割は、国費あるいはJICAや世界銀行等公的機関の奨学金の枠組みを利用して入学しているため、KICとして積極的に留学生にアプローチしているわけではなく、「あくまで、希望してくださる学生さんを受け入れているというスタンス」と内藤氏は説明する。むしろ力を入れているのは、教育内容だ。「我々は神戸や日本のいち専門職大学院大学であるつもりは全くなく、教育という公共財として、どこの国の方々に対しても、社会課題に自らの強みを生かしてアプローチして価値を生み出す人材を育成する、という考えで国際標準的に教育を行っています。スローガンとして掲げる『Social Innovation by ICT and Yourself』、即ち、『ICTとあなた自身の人間力でソーシャルイノベーションを起こしてください』ということについて、我々教員自身は『社会課題ってなんだ?』『人間力ってなんだ?』と常に理解をアップデートし続けます」と内藤氏。

世界に広がる修了生のネットワーク

そうして多様な留学生を受け入れてきた成果の一つが、世界中に広がる修了生とのネットワークだ。例えば、KICはJICAが取り組むウガンダ向け技術協力プロジェクト『ICT産業振興プロジェクト』においてICT 人材の育成を担っているが、自らプロジェクトへの協力を申し出て、現地事情に即した問題提起や助言をする修了生もいるという。「彼の活躍がプロジェクトの成否を分けるかもしれないくらいに動いてくれています」と内藤氏は頬を緩める。

将来は、教育内容の多言語化に取り組み、より多様な国から学生を受け入れられる体制を整えることも考えているという。加えて今、内藤氏が考えているのは、「AIを使いこなせる人材、もしくは社会に悪影響を及ぼさないAIの使い方を考えられる人材の輩出」だ。背景にあるのは、AIが今後社会に与える影響である。「単純作業に従事する人達が、将来、AIによって大量に失職する可能性を、我々は社会課題と捉えています。AIを使いこなせる、あるいは、社会に悪影響を及ぼさないAIの活用の仕方を考えられる人材は、特に脆弱な国やコミュニティーにおいて絶対に活躍できるはず。そういったリーダーを育てていきたい」と力を込めた。

(文/浅田夕香)