入試は社会へのメッセージ[9]探究成果活用型選抜/工学院大学

探究学習への伴走とポリシーの接続で学修者本位の教育を実現する

工学院大学では2021年度入試より総合型選抜「探究成果活用型選抜」を導入し、文部科学省「令和4年度大学入学者選抜における好事例集」にも選ばれている。その趣旨や現状について、田中祥貴入試広報部次長にお話を伺った。

SSH校との高大連携活動を新入試のベースに置く

本入試の検討が始まったのは2018年頃。国が進める新入試変更のタイミングに合わせたものだという。学力の3要素評価、多面的・総合的評価といった方向性を大学としてどう実現するのか。検討素地となったのは、同大学が続けてきた高大連携活動だった。田中氏は、「本学はSSH校との連携を強化しており、研究発表会の会場提供や研究支援等を通じて、情報交換も日々行っています」と話す。探究活動に注力する高校と協働する機会が多いため、「高校教育と大学教育がシームレスにつながると、当然進路選択におけるメリットが大きいことが分かっています。本学をより深く理解している志願者を確保でき、ミスマッチを防ぐという意義もある。双方にメリットが大きいため、本学の事業計画のなかでも、SSH 校との連携強化が挙がっています」。高校が取り組む探究に寄り添うことで、大学教育のカレッジレディネスとしても期待したい。そのために、「高校にはない施設設備を使えるようにしたり、専門的なアドバイスで思考レイヤーを引き上げたり、対外的な発表機会を設けたりといった『伴走』のスタンスで、大学だからこそできる支援を実施しています」(田中氏)。

こうした姿勢を端的に示すキーワードが、同大学が掲げる「中高大院連携教育」である。その名の通り、中等教育から大学院教育までをシームレスにつなぐ形で、生徒を真ん中に置いた連携ができないかを模索している。大学が保有する理工学に関わる教育資源を活用して、学校教育現場での声を反映しつつ、教育支援や交流活動を展開している。「本学としては技術者として就職するのはもちろんですが、大学院へ進学し研究者として活躍する人材も増やしたい。その予備軍を育てる意味でも、自らの問いについて継続的に考えられる人材を育てていく働きかけは大事だと考えています」と田中氏はその意図を述べる。

ポリシーに即した選抜で探究活動のなかにある大学教育への適性を見定める

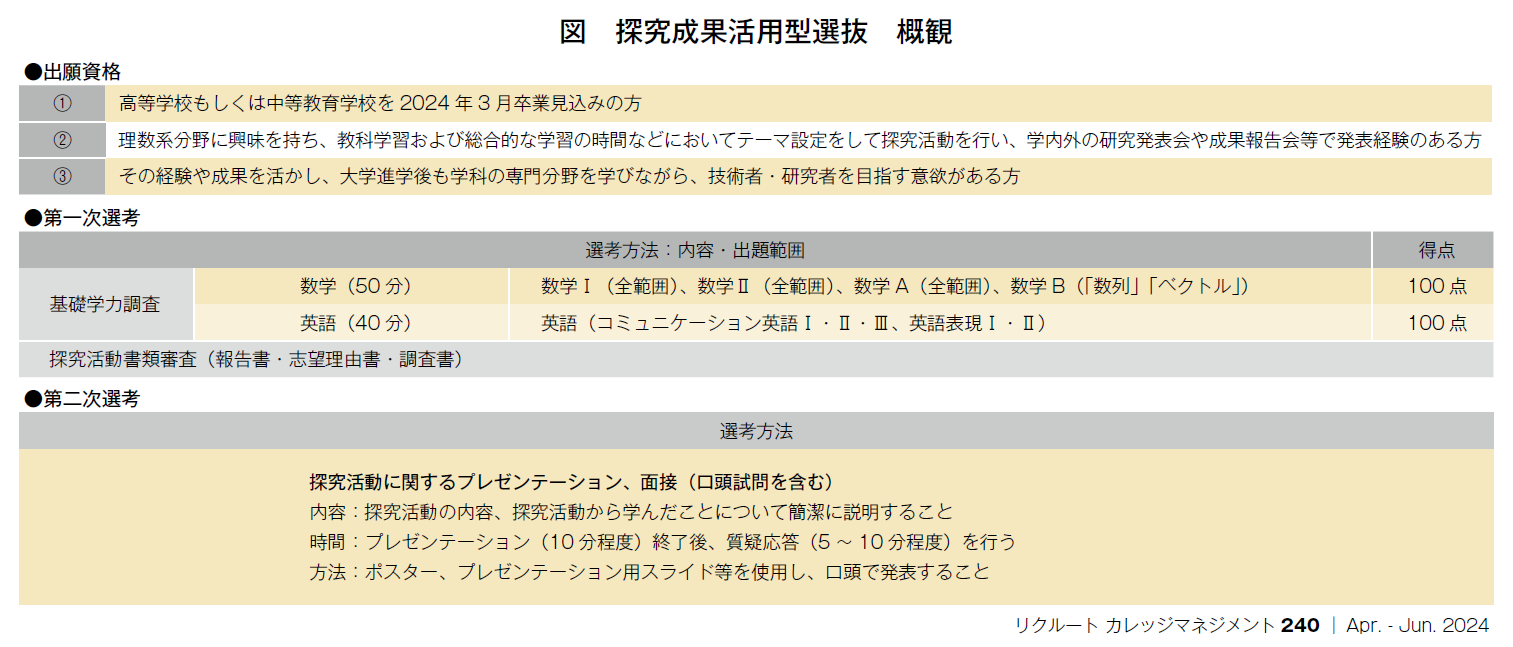

では、具体的な入試の内容を見ていこう(図)。本入試は、「多面的基礎学力(数学・英語の基礎的運用能力)を有する」「志望する分野の科学技術をチームで共に学び、国際社会の中でそれを生かす意欲と関心とを有する」という全学のアドミッション・ポリシー(AP)及び各学部のAPに基づく2段階の選抜だ。

まず出願資格で特徴的なのは、図の②③であろう。「理数系分野への興味」「探究活動・発表経験」「技術者・研究者を目指す意欲」の3つが示されている。そのうえで、第一次選考では基礎学力調査と書類審査を実施。数学と合わせて英語が課されるのは、大学として掲げる長期目標VISION150が関係している。グローバル化がますます進展する21世紀社会においても、社会・産業と最先端の学問を幅広くつなぐ『工』の精神を深化・発展させ、「無限の可能性が開花する学園」を目指す工学院大学にとっては当然の要件であるようだ。見据える社会がグローバル化している以上、英語力はエンジニアの必須能力とも言える。ただし、「数学も英語も、高校で全員が学んでいることなので、選抜よりも基礎学力の確認という意味合いが強い」と田中氏は述べる。第二次選考では探究活動に関する選考が行われる。高校でのポスター発表や成果報告会等のプレゼンテーションと、その内容を深掘りする面接だ。

プレゼンする探究のテーマと、志望学科の内容は必ずしも一致しないそうだが、「高校生が選ぶ課題はどうしても先生が指導できる内容や高校の実験設備で限られるものもあります。本学が見たいのは、探究をする能力があるか、どのようなプロセスで何を学んできたかということ。そこが身についていれば、大学入学後の自律的な学びに対しても、思考や行動において準備ができていると思います」と田中氏は説明する。

高大連携で学修者本位の教育を実現する

今年で4年目を迎える入試だが、志願者数は、9名→18名→30名→40名と確実に増えている。2022年度の新課程導入以降は高校向け説明会での質問も増え、注目度は高まっているという。入試スタート時期がコロナ禍と重なったため、行動制限等もあり、満足できる告知ができていたとは言い難い状況だった。高校の全学年で探究が導入される来年に向け、いよいよといったところだろうか。これまで入学している学生からは、「高校でやってきた探究を評価してくれることに魅力を感じた」「探究発表会で工学院大学を知っていた」という声が多いという。大学として注力する高大連携活動は、新入試の潜在志願者を獲得する活動でもある。協定校の事業報告会では、入学者の追跡調査の結果をフィードバックする等、より丁寧な接続を心がけているという。

募集人員は現在4学部で25名、全体の募集定員の1.8%。今後新課程教育が浸透し、本質的な探究活動を経て受験する層を見て、適切な募集人員を検討していく。合わせて今後検討したいのは、まず入学前後のマッチング精度を高める仕組みだ。入学前教育は、現在オンラインで数学・理科・英語の任意課題を課している。学力帯が様々な年内入試合格者が、入学までに大学教育に必要なレベルに達することができるようにする仕組みだが、田中氏は「学力もですが、同時に継続的な学習習慣をつけてほしいという狙いがあります」と述べる。主体性や問題意識が高い学生が、スタートで学力的に躓くのはもったいない。だからこそ、継続的に学習する習慣をつけ、どのような状況でもマッチアップできるように仕組みで担保して、高い意欲がさらに生きるようにしたいのだ。また、その意欲を活かす意味で、「先取り履修」「早期研究室配属」といった検討を進めたいという。

取材を通じて感じたのは、生徒を高校と大学で一緒に育てていくというスタンスがぶれないことである。学生を真ん中に置いた学修者本位の教育の実現。高大連携と入試設計のなかで工学院大学が貫くスタンスに感銘を受けた。

(文/鹿島 梓)

【印刷用記事】

入試は社会へのメッセージ[9]探究評価型入学試験/工学院大学