【リカレント】ビジネスパーソンにとってアートやデザインはフロンティア/武蔵野美術大学

【主任研究員 現地レポート】リカレント教育の挑戦【1】

18歳の入学者を社会へと送り出すことに注力してきた日本の大学にとって「新規事業への挑戦」といえるリカレント教育。先行大学の事例を、学ぶ社会人の視点で現場からレポートしていく。【取材・文/乾 喜一郎 リクルート進学総研 主任研究員(社会人領域)】

「即ビジネスに役立つことはむしろ求められていない」――イノベーションの担い手育成の教育実践は、大学自身にもイノベーションをもたらす

■武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科造形構想専攻クリエイティブリーダーシップコース

ビジネスパーソンは教室に入るや「美大モード」に

ゴールデンウィークが明けたばかりの平日の夕方、駅からほど近い市ヶ谷キャンパスを訪れた。今日は主任教授の長谷川 敦士氏に願い、氏が担当する授業「造形構想基礎演習Ⅱ」を見学する。この授業(演習)は2コマ×6日間の集中開催で、この日はその2日目である。

◆写真1:「造形構想基礎演習Ⅱ」授業の様子

教室は4階。エレベーターを降り、ガラス張りの教室の間のアプローチを抜けると、明るく開放的な空間が広がる。目を引くのは、木の板を二枚立てて三角形の形にしたボード(写真1左)。初日の授業を終え、付箋やプリントアウトされたペーパーが思い思いに貼り付けられている。なかには「会議があるので先に帰ります」といった連絡も。

木目調の床やテーブルがつくる雰囲気は、オフィスのそれとは全く異なる。たとえエレベーターの中までは仕事のことが頭にあったとしても、この空間に入ると思考のモードが切り替わりそうだ。先に触れた特徴的なボードも、そんな効果を狙ってデザインされたものだという。

教室で待機していると、三々五々学生達が「登校」し、グループでの会話に加わってくる。年齢層は20代から50代までバラバラで、男女比率はほぼ半々。カジュアルな服装が多く、見かけからは、誰が学部から直接進学した学生かは判らない。なかには、ついさっきまで近くのオフィスやカフェで仕事していた雰囲気のビジネスパーソンも。社会人学生の職種は、コンサルタントやエンジニア、営業等様々だという。

イノベーションの創出は日本経済喫緊の課題。その担い手をどう育成するか

造形構想学部クリエイティブイノベーション学科、修士課程である造形構想研究科造形構想専攻クリエイティブリーダーシップコースは、ともに、既存の学部・研究科とは異なりアート・デザインの実制作者の養成を目的としたものではない。その創設の狙いは何だろうか。日を改め、構想段階から関わってきた長谷川氏に話を聞いた。

◆長谷川 敦士氏

武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科

武蔵野美術大学大学院造形構想研究科造形構想専攻クリエイティブリーダーシップコース

主任教授

「2018年、経済産業省は『「デザイン経営」宣言』を策定。それを受け、デザインを基軸にリーダーシップをもってビジネスの中核に立つ『高度デザイン人材』をどのように育成するかを議論する研究会が立ち上げられました。私は座長として携わったのですが、研究会で問題としたのは、現在の日本企業において『創造性』の醸成がうまくいっていないということ。イノベーション創出のために必要となるのは、論理やエビデンスに基づくロジカルシンキングよりも、ユーザー起点で問題解決を目指すデザイン思考や、自身の意志をもとに事業開発を進める創造的思考、アート思考ですが、既存のビジネスの中ではそれらを育てる機会はなかなかない。どう教育すればいいか、世界各地での先端的な取り組みをリサーチし、議論を重ねました。そうして、あるべき教育の場について提言を行いました」(長谷川氏)。

こうした社会的要請に応えたのが武蔵野美術大学だという。

「武蔵野美術大学にはもともと、美術のみに閉じこもらない『クロスオーバー教育』の伝統があります。アートやデザインの現場だけではなく、マーケティングやビジネスの一線で活躍している卒業生も少なくありません。広く社会にイノベーションを起こす人材を育成しようという構想は、本学にとってごく自然なものだったのです」(長谷川氏)。

同大学は「世界に伍するデザインスクール」づくりを目指そうという方針を策定。産業界との連携がしやすい都心に新たにキャンパスを取得したうえで、創立90周年となる2019年に新学部・新研究科を開設した。合わせて、組織として企業とアライアンス契約を結び研究に取り組む「ソーシャルクリエイティブ研究所」も立ち上げる。

◆写真2:市ヶ谷キャンパス外観。1階には提携先である「無印良品」の店舗が。

大学院では当初より社会人を主たる対象と考え、授業は夜間・土日に行う体制をとった。

「『創造的思考』のための教育の価値は、これまで仕事をしたことがない高校生よりも、むしろ第一線にいる社会人のほうが伝わりやすい。企業とのプロジェクトを重ねてきた私達も、募集広報に携わってきた職員も、そう確信していました」(長谷川氏)。

新たなキャンパスの取得、新学部と大学院新研究科との同時開設といった決断からは、大学としてのこの構想への本気度が伝わってくる。

『会社脳』のバイアスをいかに取り除くか――活かされる造形教育のノウハウ

18時20分、授業開始。まずは長谷川氏が本日の授業の狙いやその理論的背景を解説。そこでは、「決めつけない」「可能性を狭めない」「今日は宙ぶらりんにしておくことが大事」といった、取り組む姿勢に関わる注意が言葉を変え繰り返し強調される。「結論を急ぐビジネスの場での思考の習慣を取り除くのは簡単なことではありませんから」(長谷川氏)。

グループでのワークが始まった。手元のペーパーをもとに情報整理に取り組むグループ、ボードに向かって議論を進めるグループ…その進め方はまちまちだ。「どう進めるかはその日指名されたリーダーが自分で決めていきます。年齢も経験も大きく異なるメンバーを先導するのは、リーダーシップを育てるうえで得難い機会となっています」(長谷川氏)。

あるグループの対話を側で聞かせてもらったが、そこにぎこちなさは全くない。ベテランクリエイターの雰囲気をまとうメンバーが現場経験を踏まえて出したアイデアに学部から直接進学した学生がツッコミをいれ、今日のリーダーを担っている留学生がボードにまとめていく…。長谷川氏のファシリテーションのもと学生同士のコミュニケーションは非常にフラットで、上下関係が影響しがちなビジネスの場とは大きく異なる。

各グループを回る長谷川氏は、面白い視点を拾い上げたり、時には逆に「いい感じに」まとまってしまいそうなところに疑いをはさんでいったりしている。

21時を過ぎた。進捗状況を見て長谷川氏は予定を変更。この日はワークの時間を延長し、発表は翌日に持ち越すこととなった。最後のまとめを終え、長谷川氏とともに退出する…、学生達はほとんどがそのまま残って議論や作業を続けるようだ。

「特に社会経験のある人は、先回りして正解を探そうとして、かえって普段の思考によるバイアスにはまってしまう。そこで、情報を伝える順序やワークのプロセスなど、そこから脱せられるよう授業の方法にはかなり気を配っています」(長谷川氏)。

ビジネスパーソンにとって、アートやデザインこそがフロンティア

美術大学出身ではない社会人を対象とすることに戸惑いはなかったのだろうか。

「私自身、デザイナーとして20年以上活動してきましたが、もともとはサイエンス専攻であったこともあり、普遍的な視点、ビジネスパーソンが陥りやすい視点をともに理解できていると思っています。また、この市ヶ谷キャンパスにいるほかの専任教員もみな実務家として企業とのプロジェクトの経験を持つこともあり、戸惑いはありませんでした。確かに、アートを実践したことのない社会人の比率は想定以上に高かったのですが、学生のモチベーションは非常に高く、負荷が大きなプログラムであっても、かえって積極的に取り組んでくれたのです」(長谷川氏)。

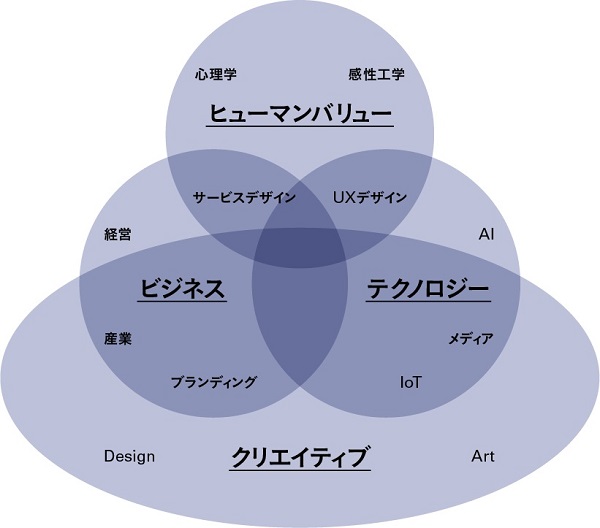

◆図表1:クリエイティブリーダーシップコースの教育内容

クリエイティブリーダーシップコースのカリキュラムは「ヒューマンバリュー」「ビジネス」「テクノロジー」の三本柱で構成され、その基盤として「クリエイティブ」、造形教育のプログラムが配されている(図表1)。これまで美術・デザインの専門的な教育をうけていない人には集中授業が実施され、実際に絵画や立体作品、建築模型の制作を行う。

「ものを創ったことがない人はどうしても思考だけを優先してしまいがちです。しかし、アート制作のプロセスを通じて、それでは創造的思考にならないことが突き付けられる。時間をかけて対象と向き合うことで見えてくるものがあるのです」(長谷川氏)。アウトプットすることを前提に対象を観察し、概念やビジョンを自らの手で可視化する。できあがった制作物を他者の目にさらして批評しあう「講評」の過程を経て、試作を重ね作品を磨き上げていく…そうしたアート制作のプロセスは、確かに、イノベーションを創出する過程そのものだといえる。「学生達にとって、アートやデザイン、実際に手を動かしていく経験は、『会社脳』から離れ、知的な自由を得ることができる知的なフロンティアなのです。『そうか、そういう手があったのか』、と。ですから、学生は、即ビジネスに役立つことはむしろ全く求めていません。まあ、我々もそんなことを教える気は全くありませんが」(長谷川氏)。

開設から5年がすぎ、その効果は全学へと波及している。

「美術制作経験のない人への教育実践から得られた知見は、昨年度、FDの題材として全学に共有されました。美大の志願者の裾野を広げたいという大学の課題の解決や、『美大の研究とはどうあるべきか』という積年の議論にもつながっている。市ヶ谷キャンパスは、いわば、大学自身のイノベーションの創出のための『実験場』となっているといえるでしょう」(長谷川氏)。

2029年に創立100周年を迎える武蔵野美術大学。「実験」の成果が今後どのように活かされていくのか、注目していきたい。