DXによる新たな価値創出[9]大学の将来構想と同期する 持続可能な地域づくり/三重大学

三重大学は2021年度文科省「デジタルと専門分野の掛け合わせによる産業DXをけん引する高度専門人材育成事業」(産業DX)に、「サステナブルな農山漁村地域を実現する地域密着型DX人材育成」が採択された。その内容と背景等について、生物資源学研究科の岡島賢治教授にお話を伺った。

地域共創大学が担う地域の持続可能性

三重大学は、「三重から世界へ 世界から三重へ 未来を拓く地域共創大学」を標榜、地域に根ざし、世界に誇れる教育・研究に取り組み、人と自然の調和・共生のなかで、社会との共創に向けて切磋琢磨することを基本理念とする大学だ。大学として養成を目指す「生きる力」は、感じる力、考える力、コミュニケーション力、行動する力の4つで、地域社会の課題解決と研究の高度化のなかで、こうした資質・能力を伸ばすための教育を展開している。

ではまず、採択事業の概観を見ていこう。この事業の目的は、「デジタルと専門分野の教育を掛け合わせた実験・実習カリキュラムを実施するにあたり、その取組の基盤となる教育設備等の支援を行うことで、デジタル化が進む産業分野をけん引する高度専門人材を育成する」ことである。農業工学・防災工学分野のDX人材育成拠点「FITS.Lab.」を整備し、産学連携体制のもと、実践的にデジタルマインドとスキルを育成できる環境を構築していくことを目指す(図1)。

農業工学と防災工学とは聞き慣れない組み合せだが、岡島氏は「この2分野は、国土交通省や農林水産省の関連事業と密接に関係しています」と話す。背景には、国交省が生産性向上の手段として掲げるi-Construction推進に代表されるように、機械やロボットを使う分野に関するDX人材育成ニーズが急速に高まっていることがある。

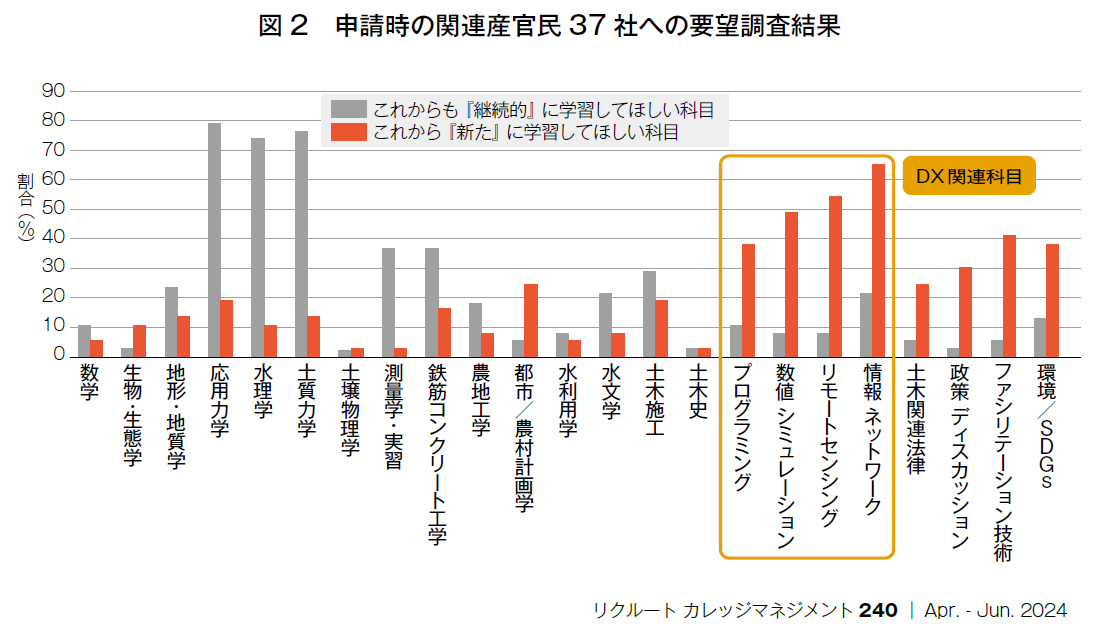

まず農業工学とは広く農業や農村を対象とし、農業機械開発や農道・水路・ダムの建築等、農業をテーマにして土木から機械まで横断する工学分野であり、三重大学が全国でも最古参だという。「業界との人脈も豊富な専門スタッフの多い伝統校だからこそ、社会の動きに対応した人材育成の必要性は強く感じているところです」と岡島氏は述べる。また、申請に当たっては事前に産官民対象に、大学で「新たに学ばせてほしいこと」、「これからも継続的に学ばせてほしいこと」についてアンケートも実施した。その結果は図2の通り、継続的には従来の工学分野が、新たに学ばせてほしいこととしてはシミュレーション等のデジタル技術が並ぶ。今回の申請はこうした産官民の声にも後押しされたものなのだ。

また、防災工学は、東海地域が潜在的に抱える東南海トラフ大地震に備え、特に情報過疎地域となりがちな農山漁村地域の建築・交通等のDXを担う人材が必要とする観点で考案されている。いずれも「土木と機械」関連であり、「DX人材が必要」という共通点がある。日常的な農業従事に関する負荷をDXにより軽減するのが農業工学、災害時に災害の前兆把握や交通網の確保、避難行動等のデジタル関与を担うのが防災工学。いずれも農山漁村地域を持続可能にするためのアプローチというわけだ。「デジタル技術が普及することで安全に過ごせる可能性が高くなるはず。本学としては、ローカルな地域こそDX人材を送り込んで、より暮らしやすい地域にできるようにしたい」。そして岡島氏はこう続ける。「DXはあくまでツールです。専門性を生かして地域課題を解決するのに、DXを用いるスキルを培うカリキュラムを、大学が作る必要があるのです」。

教育設計を通じた学内のリソースの共通基盤化と地域拠点化

今回の申請では、特に設備投資が必要なカリキュラム設計を軸に内容を固めている。即ち、以下の2点である。

- 農業工学・防災工学分野のDX人材育成拠点「FITS.Lab.」を整備し、実践的にデジタルマインドとスキルを育成できる環境を構築する。

- 産業界と連携した教育体制を整備し、地域の実データや実課題から学ぶデジタルコンテンツ教材の開発と、実問題解決を通じた実践力を育成し、デマンドサイドに立った人材育成に取り組む。

これらを通じ、学生自身がDX人材としてリアルな課題に対し、デジタルスキルを活用してエビデンス(データ)に基づいて問題解決(PBL)に取り組み、デジタルマインドとスキルを育成するカリキュラムを構築する。

地域の実課題に即した教育を行うという点がポイントであろう。実際の課題に触れ、データに基づいて状況を分析し、対応した機械等をデジタルファブリケーションで製作し、そのデータでさらに改良を加えていくといった一連のプロセスを教育として実施する。また、「ベンチャー起業論」という授業では農業工学や防災をテーマにしたアイデアコンペを実施し、学生が考えた機械、アイデアを民間の方の前でプレゼンして、いくら投資してもらえるかを問う。実践的能力の育成のみならず、技術を売りに社会実装を取り組む起業家精神を培うアントレプレナー教育でもある。こうした課題解決を支えるデジタルコンテンツ教材も産学連携で共同開発していく予定だ。施設利用については利用資格プログラムを構築し、全学・市民に開放して地域の拠点化することを見据える。リカレント教育や共同研究、高大連携等の場としても活用したいという。横断的な座組が機能しやすい場を採択予算で整備することを起点に、今後の地域課題解決を担う人材育成を行いやすくするネットワークと基盤を整えているのだ。

農業工学と防災工学という分野は、対象が「持続可能な農山漁村地域のための課題解決(としてのDX人材育成)」と共通しているため、実際の教育はオーバーラップするところが多そうだ。岡島氏は、「大学内で、研究室単位でつながっているところや用いている機材等を共通のプラットフォームにし、学内での利活用を拡大していく動きでもあります。『FITS.Lab.』という場があるからこそ、参加者が同じ認識に立って横断・共創することができるようになれば」と話す。特に教員の研究領域で今以上に交流と横断・共創が起こることを期待したいという。「社会課題を学生により身近に感じさせる体制にしたい」、いずれは大学をデジタルやモノづくりの地域拠点としていくために、まずは学内の交流からである。

社会と直結した学びで学生に「行動する力」を身につけさせる

見てきた通り、三重大学は単に学ぶだけでなく、社会への価値創出に拘っているように見受けられる。冒頭に挙げた大学として養成を目指す「生きる力」、特に「行動する力」において、実際に大学から地域に出ていき、具体的な課題解決や価値創出に投じることを重んじているという。岡島氏は「特に農業や工学系は出口分野と直結した学びで共同研究も多く、授業に実践家を呼ぶ機会もあるため、業界や社会との情報交換は密に行っています」と話す。業界や地域社会のニーズを酌み、教育に反映させることが日常化している。今回の採択による教育環境整備は、理論と実践の循環をまわすための産学連携・共創拠点整備とも言い換えられるのだ。

「FITS.Lab.」を拠点に社会に出ていくことでDX技術と活用のスタンスを習得し、さらなる地域課題解決に貢献する。こうした人材育成拠点としての教育効果を測定するため、「DX推進の意義を説明できる学生の割合(目標:95%以上)」「デジタルスキルに関する課題の合格割合(目標:95%以上)」といった項目について調査し、本事業の達成度を評価・検証する。また、その結果をもとに補助期間終了後も持続的な教育改善に取り組む予定である。

改革の切り口で独自性を立たせ、将来につながる大学づくりへ

なお、こうした価値創出の軸足は地域の実課題や実データに基づくリサーチとし、三重県内の課題解決に資する三重大学というスタンスを明確にするというのが、現在大学が掲げる「イノベーション・コモンズとしての三重大学の実現」だ。こうしたビジョンに基づき分野横断的な教育研究、地域課題解決が推進されているという。こうした動きは学長のリーダーシップを中心とするもので、大学としての今後を見据えた独自性の開発でもある。

「分野横断を推進することで教員間の研究交流ができて、それがつながって新しい学内プロジェクトになり、その取り組みの場を大学が作って、支援されたものが新たな大学の強みとなっていく。常に強みを開発しながら学外の補助金等を狙っていくという仕組みを、学長リーダーシップのもと作っているのです」と岡島氏は述べる。毎年のように学内で「何を外に出していくか」の協議があり、選考がある。そこで選考されるのが一番大変でもあるという。しかし、こうした動きが常にあるからこそ、迅速な意思決定や継続的な改革が可能となり、共創の場形成支援プログラム(COINEXT)をはじめとした大型予算の獲得につながっているのであろう。

(文/鹿島 梓)