【専門職】医療機関から地域・社会に拡大する職域に対応し、活躍できるセラピスト人材を育成/東京保健医療専門職大学

- 1986年に創立し、東京都内に福祉、保健・医療、保育分野の4つの専門学校を運営する学校法人敬心学園により、2020年4月に開学

- リハビリテーション学部 作業療法学科(定員80名)、理学療法学科(定員80名)で構成

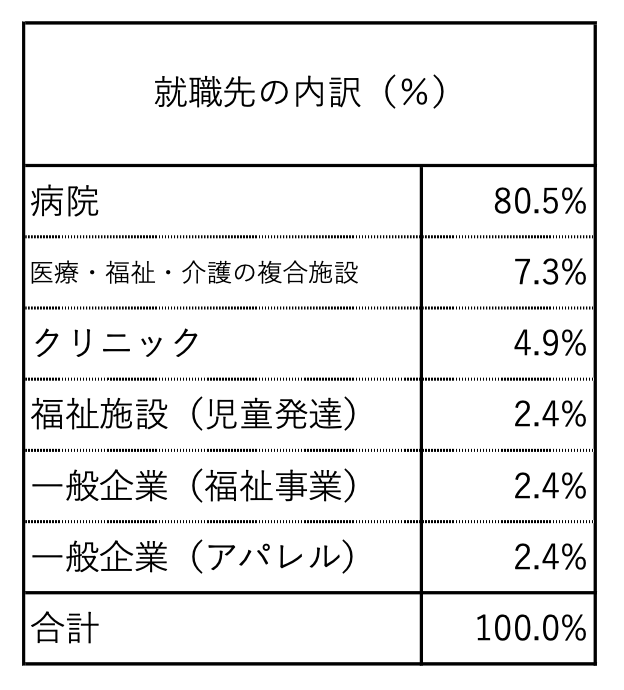

- 2024年3月に卒業した1期生58名のうち、就職希望者41名における就職率は100%。就職先は、医療機関に加え福祉施設や一般企業にも及び、セラピストの専門性を発揮する場の広がりの萌芽が見られる

「健常者・障害者、若年者・高齢者など多様な人々が『共生できる社会の実現と発展』」を建学の精神とし、作業療法士(以下、OT)と理学療法士(以下、PT)を養成する1学部2学科で2020年4月に開学した東京保健医療専門職大学。2024年3月には、1期生が卒業を迎えた。同大学の4年間の成果について、飛松好子学長と、教務部長・キャリア支援室長の熊本圭吾氏に伺った。

地域や社会で広く専門性を発揮し、共生社会の実現を目指す

東京医療専門職大学が養成する人材像として掲げるのは、「共生社会の実現と発展に貢献する実務リーダー」である。その具体像を飛松氏は、「医療と福祉が連携し、地域で一体となって高齢者のケアを行っていくという地域包括ケアシステムや、障害者の地域生活支援体制の構築が進められている日本社会において、病院の中で目の前にいる患者さんにセラピーを行うだけではなく、他職種とも連携して患者さんを地域の中にどのように位置づけていくのかを考え、患者さんの地域での生活を担保していくためにやるべきことをやるという認識を持ったセラピスト」であると説明する。

この考えから、教育においても、キャリア支援においても、PT・OTは病院の中に限定して活動するのではなく、その知識や技術を様々な形で地域や社会に生かしていくことができる専門職であり、多様な場で専門性を発揮して社会に貢献してほしいということを伝え、広い視野を持ち自律的にキャリアを選択できるよう促しているという。

例えば、キャリア支援においては、民間企業や行政にも活躍の場があることを示して就職希望があれば支援する体制を整えたり、訪問リハビリ事業を興した敬心学園の卒業生や青年海外協力隊経験者を招いた講話の機会を設けたりして、PT・OTの知識や技術の多様な生かし方を具体的に示す取り組みを行っている。

また、大学が主催し学生と連携して、定期的に認知症カフェを開催したり、ボランティア活動に一定回数以上参加した学生を「TPUサポートボランティアマスター」に認定したりと、大学を挙げて学生のボランティア活動を奨励していることも同様の狙いからである。「PT・OTの資格は、目的ではなく社会に貢献するための強力な資格、強力な切り札の一つであるというのが私達の考えです。その強力な切り札を手にしたうえで、自分のキャリアをいかに選択し積み上げ、発展させていくかを考えよう!という指導を行っています」と熊本氏は話す。

医療機関に加え、福祉施設、一般企業にも就職先が広がる

こうした取り組みを経て、2024年3月に1期生58名が卒業を迎えた。就職希望者41名の就職率は100%で、就職先は、病院・クリニックといった医療機関が85.4%、医療法人等が運営する医療・福祉・介護の複合施設が7.3%、児童発達支援施設が2.4%、一般企業が4.9%であった(図)。

図 1期生の就職先(2024年4月時点)

この結果について飛松氏は、「医療機関だけでなく、福祉施設や一般企業等、少し広い範囲の組織に就職していることに、本学の教育に呼応して広い視野を持って自身の将来を切り開き、自分の人生を自分で選択したことが伺え、将来のさらなる可能性を非常に強く感じました」と評価する。熊本氏も、「『まずは病院で技術をつけてから』という手堅い発想をする学生が多いことからの結果ですが、この先どのようなキャリアを歩んでいくのかを楽しみにしているところです」と話す。

教育の成果としても、「卒業の時点で、病院の中の患者さんの治療を考えるだけではない、地域に目を向けられる学生が育ったのではないかと思っています」と熊本氏は手応えを話す。

その背景にある出来事の一つが、展開科目「共生社会の展開と実践」における学生達の実践だ。同大学では、PT・OTの職業分野で創造的な役割を果たすための多様な視点や新たな発想力を養うべく、展開科目として、専門領域に隣接する他分野の科目と、組織の経営やマネジメントについて学ぶ科目を設けている。例えば、高齢者や障害者が旅行や外出を楽しめることの意義やそのための課題・解決策について学ぶ「ユニバーサルツーリズムと外出支援」、障害者スポーツとその教育について理解を深める「障害者の社会参加とスポーツの教育的活用」、経営戦略の基本概念を学ぶ「実務リーダーのための経営戦略論」等だ。

そして、「共生社会の展開と実践」では、展開科目での学びを統合する仕上げの科目として、3年生全員が学科横断で、大学の所在地であり、福祉連携協定を結んでいる東京都江東区等特定の自治体を想定し、高齢者や障害者の困りごとを解消する支援事業を構想し発表するグループワークに取り組む。この科目において、「みんな、医療にも福祉にも限定されず、地域の高齢者や障害者のQOLを高めるという視点を持って、事業を創出し構想できるようになっていた」(熊本氏)とのことで、「PT・OTの養成課程として、ほかの養成校にない特色のある視点や見識を持った学生を育てられたのではないかと考えています」と熊本氏は話す。

また、経営やマネジメントに関する科目についても手応えを感じているという。「低年次の段階では『この授業は役に立つんですか?』と学生からよく言われますが、実習に行くようになると『先輩セラピストから、リーダーシップや組織マネジメント等を学生の時に学んでおくのはとてもいいことだと言われた』『キャリアを重ねてリーダーになったり役職に就いたり、経営に組み込まれていったりした時に知識がなく苦労していると実習先で聞いて、役立ち方を認識した』といった声を聞きます。学生時代の学びを記憶の隅に置いておいてもらうことで、将来、役に立つといいなと期待しています」と副学長の古尾谷 博次氏は話す。

国家資格を基に広く社会を見られる人材の養成を継続していく

他方で、課題の一つとして飛松氏が挙げるのが、国家試験の合格率である。2024年のPT、OTの国家試験合格率は、大学1期生においては全平均を下回る結果となった。「本学の学生の能力が不足していたとは考えておらず、専門職大学という独特のカリキュラムで独自性を出していこうとすることが優先となり試験対策を十分に行う余裕がなかった面があったと認識しています。試験に合格するにはそれなりの対策が必要ですから、日頃の教育から国家試験を射程に入れた指導をしていくよう教育体制を見直しているところです」と飛松氏は話す。また、不合格となった1期生に対しては、大学に籍を置いて学内の施設や情報を利用できる研究生制度を活用して、学部長をはじめ様々な教員が国家試験対策指導に当たっているという。

加えて、今後、力を入れていきたいと飛松氏が話すのは、学生の自主的な活動だ。ボランティア活動をはじめとした学生の主体的な活動が継続的に行われるよう、また、大学の運営に学生の意見を生かせるよう、学生による自治会運営を実現したいという。「アンケートをとると、学生の過半数がボランティア活動に関心を示している一方、学年が上がると学修に多忙となり、活動が困難になるケースが多く見られます。学生自治がしっかりしていれば、個人単位では続けられない活動も次の世代の学生に受け継いで長年継続することができるでしょう。様々な学生の活動を長く続けていくために、また、学生の自主性を伸ばし、多様な価値観に触れる機会を作っていくためにも、学生自治の仕組みを作っていきたい」と熊本氏は意気込む。

「大事なのは、自分のキャリアや人生を自分で選ぶこと」と話す飛松氏。「建学の精神や専門職大学としての特色を生かしつつ、PT・OTという国家資格を基にして幅広く世の中を見られる人材を養成していければ」と話す。「これからの社会に通用するのは、何かしらの特殊な技能を持っているだけではなく、全体を見渡しうまく組織を管理できるような人材です。この点で、PT・OTを目指す学生に対して、経営の観点からも物事を見られるよう、また、地域という広い範囲、あるいは、組織全体の中で自分はどのような位置に立ち、どのような役割を担っていくべきかを自ら考えらえるように人材養成を行っていくという本学の教育に可能性を感じています。引き続き、目指す人材の養成に力を入れていきたいと思います」と言葉に力を込めた。

(文/浅田夕香)