【専門職】元Google米国本社副社長が学長に就任。高い専門性を持ち社会課題を解決できるデジタル人材を育成/東京国際工科専門職大学

- 日本初の「情報系」専門職大学として2020年4月に開学

- 初代学長を元東京大学総長である吉川弘之氏(現東京国際工科専門職大学名誉学長)が、現学長を元Google米国本社副社長兼Google日本法人代表取締役社長である村上憲郎氏が務める

- 教員の約6割は、IBM、NTT、バンダイナムコスタジオ、コナミデジタルエンタテインメント等の企業出身の実務家教員

- 工科学部 情報工学科(定員120名)、デジタルエンタテインメント学科(定員80名)で構成

- 2024年3月に卒業した1期生の就職希望者の就職率は100%で、IT、ゲーム、CG、映像、ロボット、自動車業界をはじめ、幅広い業界に就職した

「Designer in Society(社会とともにあるデザイナー)」を教育理念とし、ICTやデジタルコンテンツ技術を基盤に社会の課題を解決し、社会が求めるイノベーションを生み出せる人材の育成を目指して2020年4月に開学した東京国際工科専門職大学。2024年3月に1期生の卒業を迎えた同大学の4年間の成果について、村上憲郎学長に伺った。

社会が求めるイノベーションを生み出せる、高度プロフェッショナルを育成

東京国際工科専門職大学は、工科学部情報工学科、デジタルエンタテインメント学科からなり、2年次から、情報工学科はAI戦略コース/IoTシステムコース/ロボット開発コースの3コースに、デジタルエンタテインメント学科はゲームプロデュースコース/CGアニメーションコースの2コースに分かれる。

教育理念として掲げるのは「Designer in Society(社会とともにあるデザイナー)」である。その具体像を村上氏は、「潜在的な課題を発見し解決という形にできる、また、新たな価値やサービス・プロダクトを生み出せる等、従来の常識や価値観を超えて新しいことにチャレンジし、社会が求めるイノベーションを生み出せる人材。いわゆる専門家でなく、周辺領域を含めてデザインできる高度プロフェッショナル」と説明する。

社会で活躍する高度プロフェッショナルになるには、ICTやデジタルコンテンツ技術の専門性を培うだけでなく、周辺領域の知識や技術を持ち合わせ、広い視野で物事の本質を捉えられる力をつけることが重要との考えから、教育カリキュラムにおいては、各コースの領域に限定されない知識・技術を学ぶとともに、SDGsや比較文化論、倫理、マーケティング、知的財産、プロジェクトマネジメント等も必修科目として学ぶよう設計されている。これを村上氏は「枝だけを見て木全体を見ていない、あるいは、木は何とか見ているけれど森は見ていないということではなく、広い大枠をおぼろげながらでも理解したうえで、社会に役立つ知識・技術を4年間で磨いていく」と表現する。そして、「卒業した1期生も、この点を就職先の企業から評価して頂けたのではないか」と4年間の成果を評価する。

デジタル人材・DX人材として多種多様な業界に就職

2024年3月に卒業した1期生168名の進路は、就職が158名、大学院進学が2名、フリーランス・起業等が8名であった。就職希望者158名における就職率は100%で、就職先は、IT業界が約60%、ゲーム・CG・映像業界が約15%、ロボット・自動車業界が約10%と、各学科・コースが扱う分野に直結した業界が約85%を占めるが、約15%は金融、商社、広告・イベント、アパレル、建築、運送、医療・福祉等の業界に就職(図1)。全体で見ると多種多様な業界に就職する結果となり「社会全体としてデジタル人材・DX人材が強く必要とされていることを実感しました」と村上氏は話す。

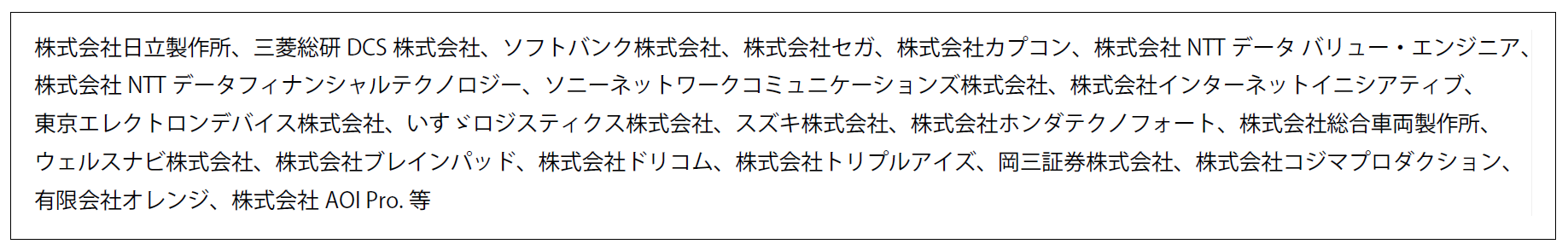

図1 1期生の主な就職先企業

1期生を採用した企業からは「ビジネスへの理解力が高い」「プロジェクトやグループワークを多く経験していることから、チームワーク力やコミュニケーション力が高い」「とにかく実践してみるという積極性が高い学生が多い」「(実習や演習等で)既に実務経験があるため、知識やスキルはもちろんのこと、社会人基礎力が非常に高い」等の声をもらっているという。「ゲーム開発を例にすると、本学では、ゲーム開発にグループで取り組む実習や演習等を通じて、いちプログラマーとしてのみゲーム開発を捉えるのではなく、開発の全工程を俯瞰し、プランナーやアーティスト、プロジェクトマネジャーといったほかの役割についても理解して自身の役割を果たす力をつけていきます。そういった点が『自身の専門分野だけでなくビジネスも含めて理解できている』という評価につながっているのではないかと感じています」と村上氏は話す。

こうした評価や期待の表れとして、ゲーム開発企業においてプロジェクトマネジャーやテクニカルアーティストといった一般的には中途採用が多い職種での採用や、情報分野ではない企業においてデジタル人材としてDX・デジタル関連の部署への配属を想定した採用等、元々は設定されていなかった職種・ポジションで採用された学生もいるという。

臨地実務実習(就業型長期インターンシップ)を軸に理論と実践の往還を綿密に設計

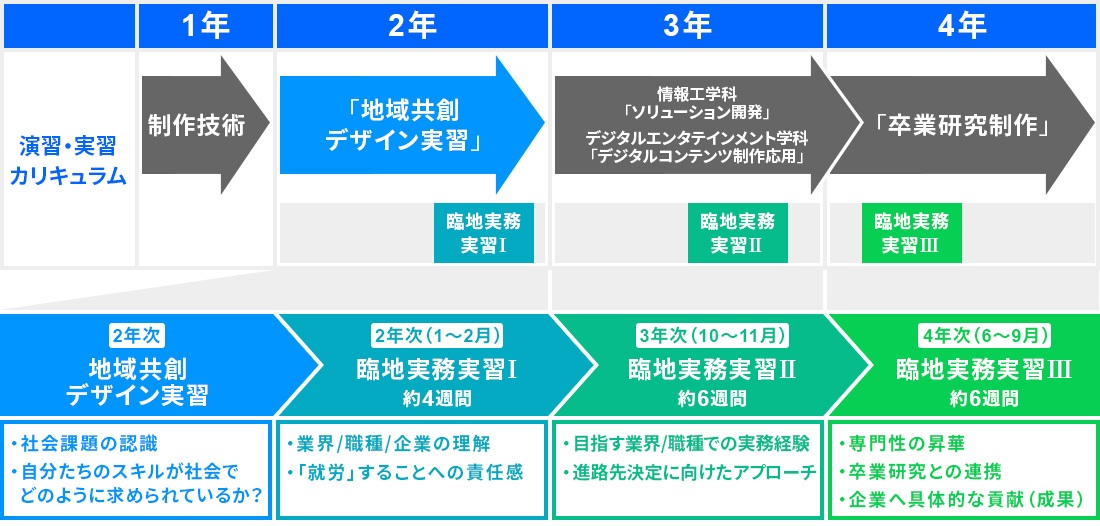

「Designer in Society」を具現化する人材を育て、企業からも高い評価を得られている大きな要因には、PBL(Project Based Learning・課題解決型学習)やグループワークを中心とした授業スタイルや、4年間で600時間以上とされている臨地実務実習を2年次・3年次・4年次の3回に分けて実施するという同大学独自のカリキュラム設計がある。

臨地実務実習を3回に分ける狙いは、「実務の現場で自身の強みや課題を知る」ことと「大学で再び学ぶ」ことを往還することで実社会で生かすための知識や技術を重層的に身につけることにあるという。実習そのものも、2年次は業界や職業、また、仕事に対する責任感等も含めた仕事というものを理解することを、3年次はそれまでに培ってきた専門性を生かして企業の課題を何かしらの形で見いだすことを、4年次は課題を見いだし解決のためのアウトプットまで行うことを第一の目標に据える形で、学生が段階的に力を伸ばしていけるよう設計がなされている(図2)。

図2 臨地実務実習の時期と狙い

さらに、各企業と実習内容を計画する際は、各年次での学修内容を企業に伝えたうえで協働して実習計画書を作成し、場合によっては個々の学生のスキルに応じて内容を調整することも行っているという。また、実習中は、2週間に一度は担当教員が学生や企業と面談等を行い、状況を把握し必要なサポートを行っている。

こうしたステップを踏む中で、学生の変化が最も大きいのが、2年次から3年次に進級するタイミングだという。「2年次の冬に最初の臨地実務実習で企業に行き、終了後には学内で成果発表を行って指導教員の総括を受け、その後、3年次の春に始業式に戻ってきたときには、本当に顔つきの変化を感じます。目指す業界の企業の方々に直接ご指導頂いたことで、自分に足りないことやより伸ばしていきたい部分に気づき、3年次にはそれらを強化しより専門性を高める学びに主体的に取り組むようになるのです。社会人が一度は経験する『こんなことなら学生時代にもっと学んでおけば』という思いを、2年次に経験しているのです」と村上氏は話す。

大学も、学生の課題感に応えられるようカリキュラムを設計するとともに、キャリアサポートセンターの担当者が副担任として各クラスにつき、マンツーマンの面談等を通じて個々の学生の専門性や興味・関心を確認しながら進路選択をサポートしているという。

生成AIの普及に対応したカリキュラム改編を検討中

「着実に成果を出せているので、これからも、連携企業の皆さんのご意見等を聞きながら、産業界が真に求めている人材の育成を続けていきたい」と村上氏。直近の課題として挙げるのは、生成AIの普及に対応したカリキュラム改編と、場所を問わず国際的な視点で活躍できるグローバルプロフェッショナルを輩出するための教育の強化の2つだ。前者については、生成AIが全産業に影響を与えてきていることを受け、「各種ツールを適切に活用して自身が所属する企業・組織の課題を解決していくことができる人材を自信を持って輩出できるよう、学部全体でカリキュラムをどのように強化していくか、検討・導入を進めているところです」と話す。

また、後者については、既に英語を4年間必修とし、4年次の「卒業研究制作」では英語でのプレゼンテーションを必須とする等、実践的な英語力をつけるための教育は行っているが、それらに加えて、アメリカ、イギリス、カナダ等で実施している「海外研修・実習」を今後さらに強化していくとのことだ。「私がトランスナショナル人材と呼んでいる、自身のルーツに誇りを持ちながらも『軸足は地球人だ』という考えで地球規模で活躍することを厭わない人材を育てていきたい。あるいは、そこまでは至らなくとも、例えば、数年間の海外駐在の辞令に抵抗感なく対応して現地で成果を挙げられる、企業からマルチナショナル人材として評価されるような人材は送り出せるよう、教育内容をブラッシュアップしていきたい」(村上氏)と今後を見据えている。

(文/浅田夕香)