大学のDNA「国際性」「学際性」を世界に拡げる日本初の挑戦/筑波大学 学際サイエンス・デザイン専門学群(マレーシア海外分校)

筑波大学は2024年9月、マレーシアに学際サイエンス・デザイン専門学群を設置する。日本の大学が海外で学位を授与する初めてのケースだ。その背景や趣旨、設置のプロセス等について、副学長(教育担当)の加藤光保氏、準備段階でマレーシア海外分校設置準備室長を務めた大学執行役員(海外教育拠点担当)の辻村真貴氏、マレーシア海外教育拠点支援室の五位野光氏にお話を伺った。

- 2018年よりマレーシア分校設置を検討、24年9月に学際サイエンス・デザイン専門学群設置

- リベラルアーツとデータサイエンスを基盤にしたイシュードリブンのPBL教育により、社会の課題解決を担う人材を育成する

- 1学年の入学定員は40名、ターゲットは現地のマレーシア人だけでなく、周辺諸国からの留学生や、マレーシア在住の日本人等も含まれる。4年間の課程を修了後、筑波大学の学位が授与される

歴史的経緯を踏まえたマレーシア進出

筑波大学がマレーシアに分校開設の検討を始めたのは、2018年にマハティール・ビン・モハマド首相(当時)に筑波大から名誉博士号を贈った際、分校設置を直接要請されたことが発端である。検討が進捗し、24年9月開設の目途がついたのが23年12月末のことだ。長い検討・設置申請を経ての決定に、かなりの困難が伴う挑戦だったことは想像に難くないが、ではそもそもなぜマレーシアは筑波大学を誘致したのか。そして、要請を受けたとはいえ、なぜ筑波は海外に進出するのだろうか。

まずはマレーシア側の事情から見ていこう。マレーシアは親日国として知られる多民族国家だ。マハティール元首相が1981年第4代首相に就任した際に掲げた「ルック・イースト政策」により、日本等を手本とした近代化を進めているほか、2020年までに20万人の留学生を受け入れてアジア地域の教育ハブとなる目標を掲げ、積極的に海外大学のブランチキャンパスを誘致している。

2011年には日本・マレーシア首脳間の合意を踏まえ、マレーシアで日本型工学教育を行う学術機関として、マレーシア工科大学クアラルンプールキャンパス内にマレーシア日本国際工科院(MJIIT:Malaysia-Japan International Institute of Technology)を開設。近年は現地日系企業のインターンシップや企業講師による授業等も実施している。筑波は13年12月よりMJIIT内にクアラルンプール事務所を設置し、日本・マレーシア間の教員や学生の相互交流を行ってきた経緯がある。

また、筑波の理工情報生命学術院には17年からスタートした国際連携持続環境科学専攻がある。これは筑波大学とMJIITの2大学のジョイントディグリープログラムで、地球規模課題(特に熱帯アジア)の解決に持続性科学・環境科学から貢献する高度実務専門家を育成する専攻だ。この連携実績があったからこそ、今回筑波指名で要請されたのであろう。

マレーシア海外分校設立に向けた政府間協力覚書署名式の様子

次に、筑波大学側の背景を見ていこう。筑波は建学の理念として「開かれた大学」を掲げる。そのために学問分野の壁がない「学際性」と国の壁がない「国際性」を大学作りのテーマに置く。故に、分野横断的アプローチで学術的に課題解決に挑む、学外機関や社会と連携する、国外に広く門戸を開いて優れた学生を受け入れるといった方向性を持つ。前述したマレーシアとの協働関係も、こうしたDNAに下支えされたビジョンとの整合性があってこそなのだ。「これまでは世界から多様な留学生を受け入れることを積極的に推進してきましたが、海外教育にも参加していこうとするのが今回の取り組みになります」と加藤氏は話す。

リベラルアーツで社会課題を解決するためのイシュードリブンなPBL教育

設置する学群について見ていこう。加藤氏によると、「学際サイエンス・デザイン専門学群」という名称に、その意思がこめられているという。「科学的根拠に基づく学際的なサイエンス教育を行うこと、創造的な解決をもたらすデザイン思考を組み込むこと。それが本学群の主旨です」。扱うのは文理を分割しないリベラルアーツ、即ちあらゆる学問分野を、デザイン思考で横断していくメンタリティ。そして、筑波大学が注力するデータサイエンスを組み合わせる。それらを以て、「地球規模の様々な課題解決に取り組む」ことを設置の目的としている。

筑波大学では、学位のレベル・種類・分野ごとに、人材養成目的を設定し、その目的に照らしてどのような能力を修得すべきかを明示し、それを修得するための教育プログラムを体系的に設計する、学位プログラム化を推進している。そうしたなかで、既存のディシプリン(専門分野)を軸にした縦割りの学問だけでは対応できない地球規模の課題に、横断的に挑む教育を展開する。それは、「社会に必要な人材」を「国際性」「学際性」のもと育成するというDNAを持つからだ。そのスタンスはマレーシアでも変わらないという。「知識を持つインテリが社会では必ずしも役に立たないことは往々にしてあります。知識を得ることと、その活用は別ものだからです。本学は社会活用や課題解決を前提とした学問を行いたい」と加藤氏は述べる。

新学群の学びのキーワードは「イシュー(問題・課題)ドリブン」。つまり、マレーシアにおける課題解決に取り組むPBL教育を起点にしたカリキュラムだ。「自ら課題を設定し、その課題を理解し解決するために必要なデータ、知識、技術は何かを考え、問題を特定し、解決策を講じる一連の流れを自分で取り組みます」(辻村氏)。「教養」と称されることが多いリベラルアーツだが、イシュードリブンにすることで社会課題解決の打ち手として実装されるということでもありそうだ。「世の中が細分化・複雑化してくると、全体像や正解が見えないなかで、アプローチとしてのリベラルアーツの必要性が高まると考えます」と加藤氏はその必要性に言及する。それは学問という課題解決の手段を目的化せず、まず目的を踏まえて学問するという意識を叩きこむためでもある。こうした学際的・複合的アプローチに拘るのは筑波としての矜持であろう。「マレーシアは発展途上ならではのイシューが多くあります。特に水や電気、医学等、都市型インフラの品質がまだまだ低い。かつ、日本にない多様性のなかで、多様な解を求めて模索することができると思います」と辻村氏は述べる。

また、こうした学修サイクルを高度化していくに当たっては社会で課題解決を実践している企業との連携が重要となるため、日系企業を中心に現地の商工会等と講師派遣等をはじめとする協力体制を築いている。

質保証の仕組みが異なる国の審査を経る困難

では、設置に関する困難はどのようなところにあったのか。「一番は、日本の設置認可申請とマレーシアのそれを同時並行で進めなければならなかったことです」と辻村氏は述べる。当然、日本とマレーシアでは設置認可に関するプロセスも、そもそも高等教育の質保証の仕組み自体が異なる。

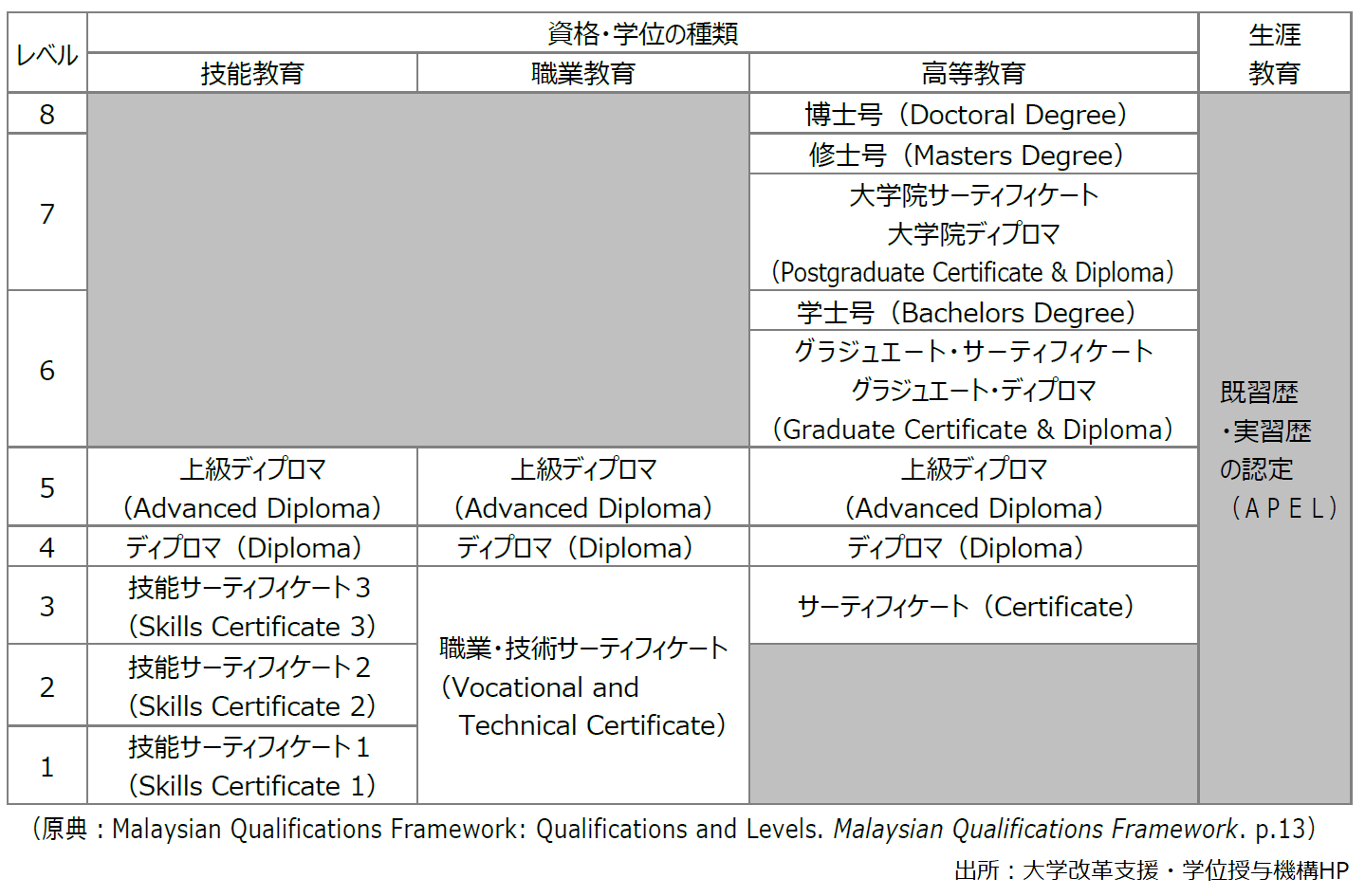

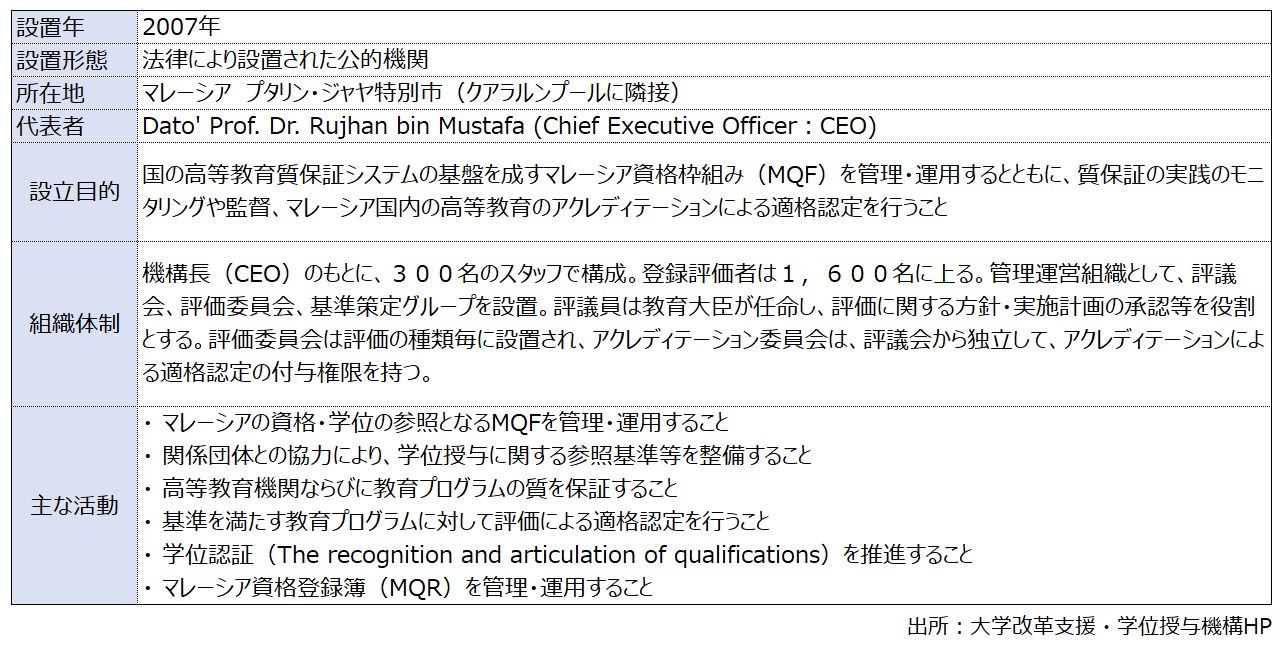

日本において今回の設置は大学設置基準第58条に「大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる」と定められており、それを法的根拠に国立大学の設置認可プロセスを経る必要がある。一方でマレーシアでの設置認可手続きは、マレーシア高等教育省(Ministry of Higher Education: MOHE)による手続きと、MOHEの所管であるマレーシア資格機構(Malaysian Qualifications Agency: MQA)による教育課程の暫定認定(Provisional Accreditation: PA)を経る必要がある。高等教育質保証としてはまず資格枠組み(Malaysian Qualifications Framework: MQF)があり、その管理・運用をMQAが行っている。MQFや実施規範に示されている教育水準を確保するために、MQAによる第三者評価が実施され、それにより適格性が認められたプログラム(資格・学位)は、マレーシア資格登録簿(Malaysian Qualifications Register: MQR)に登録される仕組みだ。設置前にPA、第1期生が最終学年となる年に本認定(Full Accreditation: FA)を受け、以降は数年に一度のサイクルで受審する。

辻村氏によると、MOHEの手続は概ね以下の3ステージであり、MQAの審査は(1)と(2)の間に実施された。MQAから教育課程のPAを受けたことを以て、MOHEのステージ(2)に進むことができる。

- 高等教育の法人としての登録

- 教育内容・施設等の認可申請・登録

- 外国人学生を受け入れるための認可登録

特に厳しかったのは(1)だという。「マレーシアで既にキャンパスを持っている海外大学は、現地に法人を設置するかたちで登録しています。しかし現地法人を別で作ってしまうと、マレーシアの質保証は経ることになりますが、本学の質保証に基づく学位を出すことができなくなってしまう。それでは本学が設置する意味がないのです」と辻村氏は言う。

また、必要書類の作成についても大変な苦労があったそうだ。マレーシア・日本双方の設置に関するガイドラインを見比べたうえで、必要書類を洗い出す作業から始まり、新規の認可申請としての申請準備を進めた。また、マレーシア側の書類は全て英語で作成するが、申請内容に対する指摘は全てマレー語で入るため、翻訳も踏まえた解釈等、言語の違いによる苦労も多かったという。

そうした手続き上の大変さに加え、MQAから申請内容そのもののコンセンサスを得るプロセスでも困難があった。

「審査体制がディシプリンドリブンで、既存の学問領域ごとの専門性に根差した内容であるのに対し、本学が目指すのはイシュードリブンな横断学際教育です。そもそもリベラルアーツというディシプリンが存在しませんから、それぞれの学問を浅く齧った総体という見方をされてしまう。マレーシアに前例がない教育躯体だったため、中核となるコンセプトの理解がなかなか進まず、最終的には従来の審査プロセスにはない個別ヒアリングで説明をし尽くして、漸く理解に漕ぎつけました。書類は指定の書式に沿って丁寧に作成しているのですが、そもそもの考え方がディシプリンベースなので、イシュードリブンについて書ける項目がないといった具合でした」と辻村氏は当時の苦労を振り返る。

「ディシプリンごとの教育においても、学んだ内容はどんどん古い知識になっていきます。例えば医学は10年で知識量が500倍になるといわれていた。だから生涯にわたって学び続ける能力を育てていくことが非常に大事なのです。リベラルアーツはどの分野においても掘り下げていく視点や能力を育むもので、社会で課題にぶつかっても学び続けることができる基礎体力。そこを鍛えることに教育の重点が移っていかないといけない。マレーシアで展開する教育でも、そのように学生が育つことを教育目標としています」と加藤氏はその狙いを説明する。マレーシアでの教育の設計は即ち、これからの社会に必要な力を得るための教育設計の試金石になる取り組みでもあると言えそうだ。

こうした申請上の苦労にコロナ禍が重なったことで、設置は当初予定の22年から2年遅延するかたちにはなったが、ついに24年9月の開設に向け、現在は建物を含めた教育環境の整備と、学生募集を開始したところだという。

参考図表1 マレーシア資格枠組み(MQF)に定められている資格・学位:種類とレベル

参考図表2 マレーシア資格機構(MQA)の概要

今回のチャレンジは筑波の海外進出の裏で、よりDNAオリエンテッドなベクトルへ教育を模索する動きであったと同時に、国際通用性の高い体制を作る挑戦でもあった。また、「将来の筑波キャンパスの在り方についての検討材料にもなるはず」と加藤氏は意気込む。マレーシア分校開学と合わせて、筑波大学の今後の進化にも注目したい。

文/カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2024/05/13)