教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(J-MIRAI)」について/文部科学省高等教育局企画官(併) 高等教育政策室長 高見英樹

昨年4月27日に、内閣総理大臣を議長とする教育未来創造会議において、第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(J-MIRAI:Japan-Mobility and Internationalisation: Re-engaging and Accelerating Initiative for future generations)」が取りまとめられた。

本稿では、このJ-MIRAIの概要とその後の具体化に向けた施策の動向等について紹介する。

教育未来創造会議は、内閣総理大臣を議長、内閣官房長官及び文部科学大臣兼教育未来創造担当大臣を議長代理とし、法務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣と13名の有識者を構成員としている。本会議の特徴としては、従来設けられていた教育再生実行会議と異なり、文部科学大臣に加え関係各省の大臣がメンバーとして位置付けられることにより、政府横断的な政策の在り方が議論される構造となっていることにある。このような背景の下、J-MIRAIの策定に当たっては、留学生支援や大学の国際化といった教育振興の視点だけでなく、在留資格や国際交流、留学生の就職支援まで幅広い視点から検討が行われた。

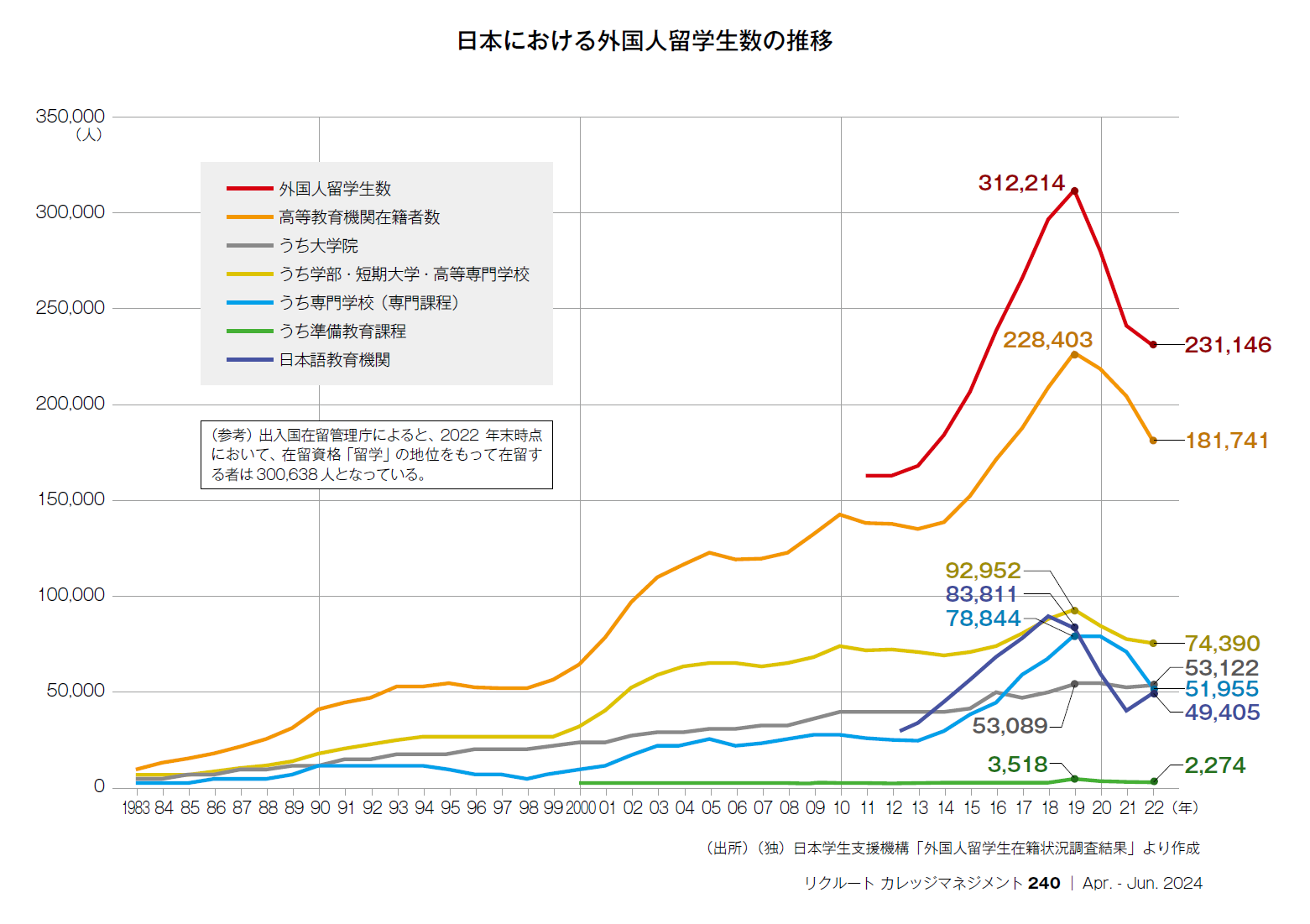

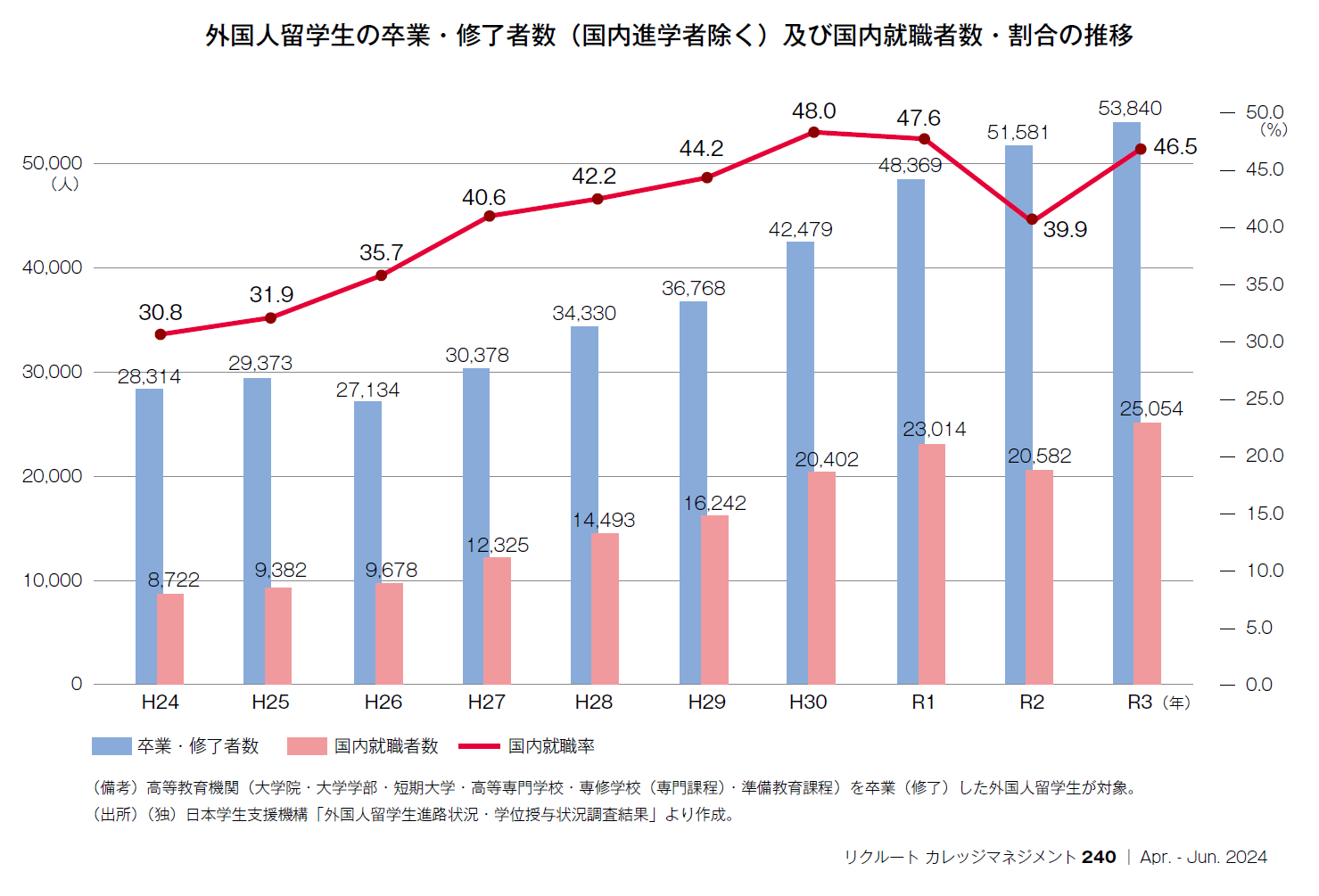

留学生に関する計画は、これまで様々な政府文書で示されてきた。留学生受入れに関しては、1983年に「留学生受入れ10万人計画」が示され、また2008年には「留学生30万人計画」において、2020年を目途に留学生30万人を目指すことが示されるとともに、外国人留学生の定着については、2016年6月に閣議決定された「日本再興戦略2016」において、外国人留学生の国内での就職率を3割から5割にすることが目標として掲げられた。一方、日本人学生の海外派遣については、2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略-Japan is Back-」において、2020年までに日本人留学生を6万人から12万人に倍増することが示されるとともに、同月の閣議決定「第二期教育振興基本計画」において、高校生について、2020年までに海外留学生を3万人から6万人へと倍増することが掲げられた。

J-MIRAIは、これまでの計画等の進捗や検証を踏まえつつ、コロナ後のグローバル社会を見据えた人への投資の在り方について検討を行い、これらの計画に次ぐ新たな留学生派遣・受入れ計画として策定された。

(1)基本的な考え方

J-MIRAIでは、基本的な考え方として、①「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義を実現するためには、人への投資を進めることが重要であること、②世界最先端の分野で活躍する高度人材から地域の成長・発展を支える人材まで厚みのある多様な人材を育成・確保し、多様性と包摂性のある持続可能な社会を構築することにより、我が国の更なる成長を促し、国際競争力を高めるとともに、世界の平和と安定に貢献していくことが必要不可欠であること、③留学生交流について量を重視するこれまでの視点に加え、日本人学生の海外派遣の拡大や有望な留学生の受入れを進めるために、より質の向上を図る視点も重視すること、④今後、より強力に高等教育段階の人的交流を促進し、質の高い大学や留学生の交流を積極的に進めるとともに、初等中等教育段階から多様性・包摂性に向けた教育を充実すること、⑤高度外国人材の受入れ制度について、世界に伍する水準への改革を進めるとともに、海外留学した日本人学生の就職の円滑化や、日本での活躍を希望する外国人留学生の国内定着を促進することが示されている。

(2)今後の方向性

次に、今後の方向性として、①日本人学生の派遣について、海外大学・大学院における日本人留学生の中長期留学者の数と割合の向上を図り、特に、大学院生の学位取得を推進することとしたうえで、高校段階から大学院までを通じて、短期から、中期、長期留学まで段階的な取組を促進すること、②外国人留学生の受入れについて、高い志を有する優秀な外国人留学生の戦略的受入れを推進することとしたうえで、多様な文化的背景に基づいた価値観を学び理解し合う環境創出のために受入れ地域についてより多様化を図るとともに、大学院段階の受入れに加え、留学生比率の低い学部段階や高校段階における留学生の受入れを促進すること、③留学生の卒業後の活躍のための環境整備として、留学生が将来のキャリアパスについて予見可能性をもって、入学前から安心して留学を決断できるようにするため、海外派遣後の日本人留学生の就職円滑化を推進するとともに、外国人留学生の卒業後の定着に向けた企業等での受入れや起業を推進すること、④教育の国際化について、多様な文化的背景に基づく価値観を持った者が集い、理解し合う場が創出される教育・研究環境や、高度外国人材が安心して来日できる子どもの教育環境の実現を通じて教育の国際化を推進することが示されている。

(3)新たな指標の設定

さらに、J-MIRAIでは、新たに2033年までの留学生の派遣・受入れに関する目標が掲げられている。具体的には、日本人学生の派遣のうち、学位取得を目的とする留学生について、非英語圏のドイツ・フランスと同等の水準となる15万人を目指すとともに、中短期や高校段階も含め、全体でコロナ禍前に22.2万人であった日本人学生の海外留学者数について、倍増の50万人を目指すこととしている。また、外国人留学生の受入れについても、従来の留学生30万人計画の受入れペースを維持し高等教育機関全学生数に占める留学生の割合が非英語圏のドイツ、フランスと同等の水準となることを目指すとともに、高校段階での大幅な増加を図ることにより、外国人留学生の受入れ数40万人を目指すとともに、卒業後の国内就職率6割を目指すこととしている。このほか、教育の国際化に関する指標等も示された。

このように、外国人留学生の受入れだけでなく、日本人学生の派遣にも重点を置きつつ、留学生の派遣・受入れ両面で総合的な指標が設けられたことがJ-MIRAIの特徴の一つである。

(4)具体的方策

J-MIRAIにおいては、様々な具体的方策が提示されているが、本稿では特に、留学生の受入れ・定着を中心に取り上げる。

第一に、留学生の受入れについては、①日本への留学機会の創出として、優秀な学生の早期からの獲得強化に向けたプログラム構築、海外における日本語教育の充実、国費留学生制度の地域・分野重点化等の見直し、②入学段階での要件・手続の弾力化として、DX化促進による渡日前入学者選抜の促進、③国内大学の教育・研究環境の質及び魅力の向上として、留学生の授業料設定柔軟化や定員管理の弾力化、キャンパスの質及び魅力の向上、④適切な在籍管理等の徹底・強化として、在籍管理非適正大学等の大学等名の公表、在留資格「留学」の付与停止、私学助成の厳格な対応、留学生数等の情報公開の強化等を図ることが示された。

第二に、外国人留学生の定着に向けて、①留学生の就職促進に向けた取組促進として、地域の特性に応じたインターンシップ機会の提供等による外国人留学生等の地元企業への就職・定着支援を行う「高度外国人材活躍地域コンソーシアム」の設立、「高度外国人材活躍促進プラットフォーム」における中小・中堅企業の外国人材の受入れに係る課題解決に向けた伴走型支援の実施、②受入れ企業側における企業風土の改善、環境の充実として、企業での採用方針の明確化、社内制度の見直し、採用方針・実績の公表等の促進、③関連する在留資格制度の改善として、特別高度人材制度及び特定活動における未来創造人材制度の創設、質の高い専門学校の認定制度の創設、その卒業者等の在留資格の運用見直しを図ることとされた。

第三に、教育の国際化については、①国内大学等の国際化として、海外大学とのジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリーや単位互換、大学間交流協定締結の促進、高度で専門的な知識や経験を有する「アドミニストレータ職」等の採用・育成の促進、徹底した国際化やグローバル人材育成に大学が継続的に取り組むような環境整備、国際化を先導する大学の認定制度の創設、②外国人材の活躍に向けた教育環境整備として、国際的な中等教育機関の整備推進・運営支援、学校教育を受ける際に困難を有する外国人児童・生徒への支援強化、日本語教育機関の認定制度創設等による質の維持・向上等が掲げられている。

(1)「せかい×まなびのプラン」の策定

J-MIRAIやG7教育大臣会合で昨年5月に合意された「富山・金沢宣言」を踏まえ、文部科学省において、同年8月、今後のグローバル人材育成のための政策パッケージとして、「せかい×まなびのプラン」が取りまとめられた。

この中では、世界と日本・地域を結ぶ「大学」の国際拠点化の推進、産官学を挙げた高校・大学段階の留学支援強化、G7、ASEAN等重点地域との戦略的連携強化、国際頭脳循環の促進、戦略的な国際展開のための情報収集・留学生誘致機能強化等が重点施策として示された。

(2)令和6年度予算案

上記に掲げる動向等を踏まえ、文部科学省においては、令和6年度予算案として、日本人学生の海外派遣拡大のための給付型奨学金の拡充等に取り組むとともに、戦略的な留学生受入れのための情報収集・分析や国内外における関係機関との連携を通じた日本留学に関する情報発信の強化、「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業」や外国人留学生向けの奨学金の重点的拡充、「留学生就職促進プログラム」の活用等を通じて、優秀な外国人留学生の戦略的な受入れを促進することとしている。

また、大学の国際化を一層進めるため、国内外での国際共修のための体制の構築により、留学生交流の拡大を図る「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」を新たに立ち上げるとともに、戦略的に重要な国・地域との間で、質保証を伴った学生交流等を推進する国際教育連携やネットワーク形成の取組を支援する「大学の世界展開力強化事業」を通じて、大学教育のグローバル展開力の強化を図ることとしている。

J-MIRAIで示された具体的取組は94項目あり、その中には、直ちに取り組めるものから中長期的に取り組む必要があるものまで掲げられているが、これらを実効あるものとするため、昨年9月には工程表が策定された。紙面の都合上、これらに掲げた全ての施策について触れることはできなかったが、上記3に掲げた施策だけでなく、関係各省においても制度改正や予算事業等を通じて様々な視点から取組が進められる予定であり、各高等教育機関の関係者におかれては、これらの政策動向にも留意頂きながら、更なる留学生の受入れ・定着に向けた取組を進めて頂きたい。

- 未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)の本文・概要・参考資料、パンフレット(英語版あり)や工程表の概要及び本文は以下のページ参照。

【外部リンク】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/teigen.html

【印刷用記事】

教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(J-MIRAI)」について/文部科学省高等教育局企画官(併) 高等教育政策室長 高見英樹