地域連携で発展する大学[9]大学誘致で区内の大学数0校から6校へ。文教都市を目指し戦略的に推進してきた足立区の大学連携/足立区

本連載ではこれまで大学に話を伺い、大学と地域の連携の手法や施策を紹介してきた。今回は少し視点を変え自治体に焦点を当てたい。話を伺ったのは、東京都足立区。23区ながらも人口減少は課題であるが、区内にある6つの大学と積極的に連携することで、活力あるエリアへと変わりつつある。

足立区の「大学連携コーディネート事業」を推進する、シティプロモーション課課長の栗木 希氏に伺った。

足立区あげて6大学を誘致

足立区には現在、放送大学、東京藝術大学、東京未来大学、帝京科学大学、東京電機大学、文教大学の6つの大学があるが、実は1993年まで区内に大学が1校もなかった地域だ。東京都の23区の一つではあるものの、人口減少にも悩まされていた。学校の統廃合による学校跡地の活用も課題となるなか、2005年に文化・産業の誘致に力を入れる「足立区文化産業・芸術新都心構想」を掲げたことから大きく変わっていく。大学誘致に力を入れ、2015年までの10年間で千住エリアに東京藝術大学、東京未来大学、帝京科学大学、東京電機大学の4つの大学誘致を実現させた。東京藝術大学千住キャンパスは小学校跡地をそのまま活用した誘致を叶えている。この4校と1993年に誘致した放送大学、さらに2021年に「東京あだちキャンパス」を開設した文教大学を合わせ、計6つの大学を擁するエリアへと変貌。約1万7000人もの学生が足立区に通うこととなり、街の景色も進化し続けている。

こうして誘致した6大学と区政・区民との連携を戦略的に担っているのは、足立区のシティプロモーション課の大学連携担当だ。課長の栗木氏は、足立区は街の価値を上げるために大学連携を非常に重視している、と語る。

「2005年の新都心構想によって、足立区は文教都市を目指してきました。大学が街に来ると、若い人達も街に循環し、活性化する。それだけでなく、足立区に住む子ども達と大学を繋げることで教育的な効果が生まれることも期待してきました。足立区は貧困対策も進めていますが、子どもの周りに大学に行っている大人がいない、という環境も珍しくありません。大学生の姿に接する機会が増えれば、大学生活への憧れを持ち、自分も大学に行きたいと考えるようになり、学習意欲の向上にも期待できるでしょう。こうした子ども達の選択の幅を広げるという意味でも、大学を誘致し、連携を図ることは重要だと考えてきました」。

シティプロモーション課には区内外への広報的な役割を担うチームもあり、それぞれに係長が1名いるが、大学連携のチームには二人の係長が配置されている。「それだけ力を入れているということです」(栗木氏)。

年に150以上の大学連携事業

足立区と大学との連携は主に6つのセクションに集約して進められている。

- 就学前の子ども達向け

- 小学生向け

- 中学生向け

- 文化芸術系

- 企業との連携

- 生涯学習

大学連携の窓口がシティプロモーション課に集約されていることで、具体的な事業以外にも、区の活動の評価委員会で学識ある先生への参加オファーといった大学への依頼等も全て二人の係長が担当する。

「大学連携の窓口がシティプロモーション課に集約されていることで、現状で動いている連携事業を全て把握することができるのがメリットですね」(栗木氏)。

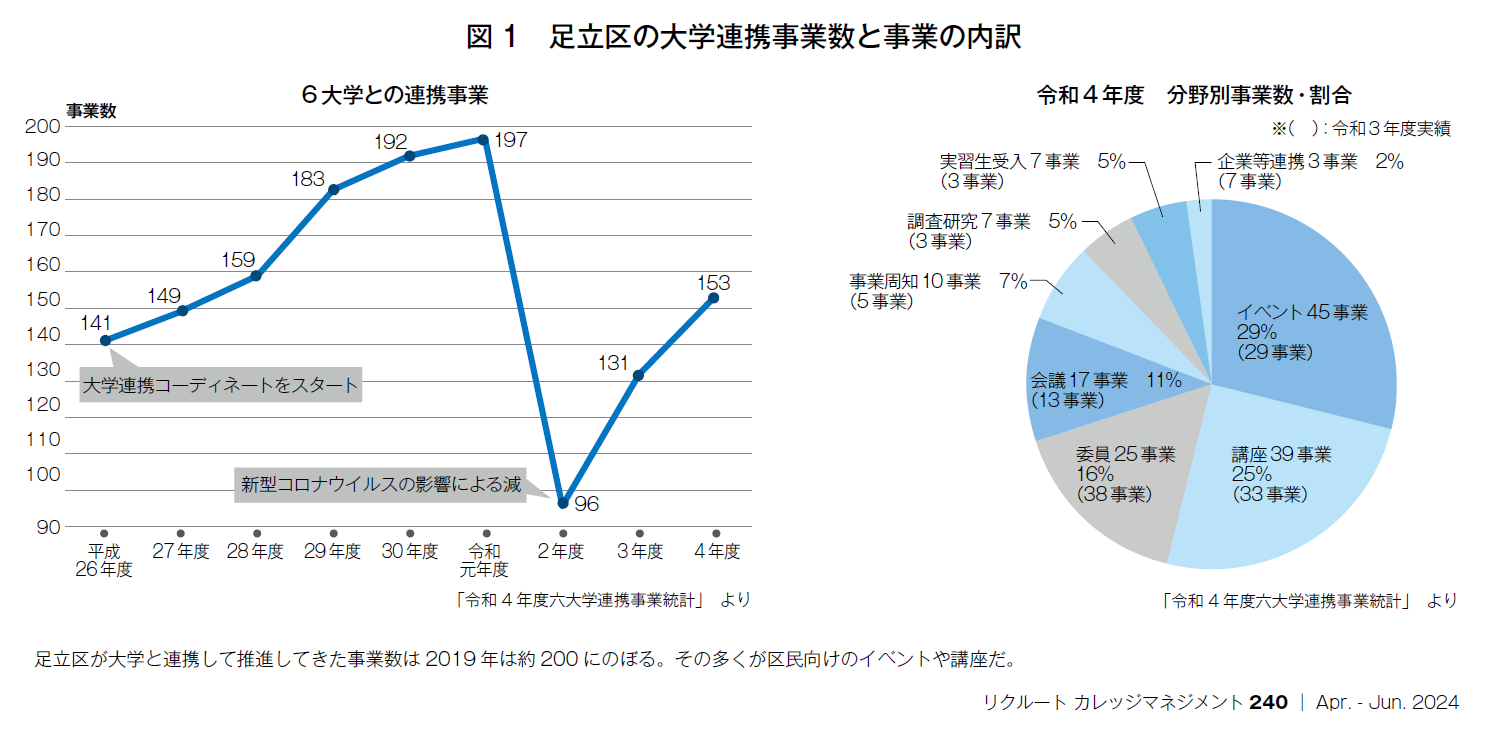

こうした体制のなかで生み出される大学連携の事業の数は2022年度で153件。新型コロナ発生前は200近くの事業が動いていたという(図1)。

連携事業の半数を占めるのが、区民を対象としたイベントや講座だ。これらは区の予算によって、多くが無料で区民に提供されている。足立区内の6大学は、芸術系や技術系等、強みとする学問分野がそれぞれ異なるので、バリエーションに富んだイベントや講座を区民に提供できるのも特徴だ。

講座の一部を見てみると、全区民を対象とした「だれでもピアノ体験講座」(東京藝術大学)、「ハッピーエイジングの心理学」(東京未来大学)、「情報セキュリティの課題と対策」(東京電機大学)、「これからの時代を生きる子どもを育てるヒント」(放送大学)や、「外国にルーツを持つ子どもたちの支援」(文教大学)、「ヒトとウイルス深くて長いつながり」(帝京科学大学)等、多様なラインアップとなっている。

6大学学長と区長が一堂に会する「六大学学長会議」

こういった足立区の大学連携を強固にしているのが、毎年8月頃に行われる「六大学学長会議」(図2)だ。足立区が大学誘致に力を入れている最中の2009年に発足し、今年で16年目を迎える。区内6大学の学長、学部長及び大学の教授並びに区長、教育長といった、教育・地域に関わるステークホルダー約70名が一堂に会し、大学と地域の連携について話し合う場があることだけでも通常ではなかなかハードルが高い。それを誘致の早い段階から区政の一つとして盛り込んできた。

「6つの大学の学長が全員揃うことは、本当に貴重な機会だと思っています。他の自治体で大学連携を推進するところでも、1年に1回全員で会う場をつくることは本当に難しいのですが、この足並みを揃えようとする姿勢こそが重要だと思っています」(栗木氏)。

この学長会議で生まれたアイデアもある。そのひとつが「6大学リレー企画」(図3)。これまでの事業は区が前述の6つのセクションの区民サービスを意識して進めてきたが、リレー企画は大学と共催で講座の企画を考えていこうというものだ。

「六大学学長会議での東京電機大学学長の発案で、せっかく6大学が集まるのだからみんなでできることをやりませんか?と。その場で皆さんがいいね、となりスタートしました。毎年3大学ずつ企画しています」(栗木氏)。

リレー企画では文教大学の「ドローン体験」や東京藝術大学の「ムジタンツ」といった大学の最先端の知識や学びをつめこんだ自由な発想でつくられた講座やイベントが生まれ、区民にも人気が高い。特に「ドローン体験」では小学生の親子40組を募集したところ、1000組を超える申し込みがあったそうだ。

また、学長会議で大学間の学生の交流を推進していこうという発案があり、2023年から各大学祭実行委員を集めた情報交換会(図4)もスタート。区長と6大学が話し合う場があることで地域の大学が足並みを揃え、大学を超えた活動がスピード感を持って実現する土壌が培われている。

「足立区としてはこうした新しい事業が生まれることに加え、6つの大学と等しく連携をしていることを対外的にアピールできることも大きなメリットになっています」(栗木氏)。

六大学学長会議を支える実務者会議

六大学学長会議は年に1度の開催だが、この会議を支えているのが、年3回の実務者会議だ。大学の事務局等実務担当者を集めるこの会議は、六大学学長会議の準備と総括も担っている。各大学から実務担当者3~5名が集まり、実質的な意見交換を通じて、コミュニケーションを深める場になっているという。

「年3回の会議のおかげで関係性を絶やさない好循環が生まれています。大学の担当者も実務者会議で他の大学の事情を知ることができる良い機会になっているようです。こういう機会がなければ、皆さんも普段他大学の担当者と会うこともないわけです。区が大学間のコミュニケーションを主導することで有意義な繋がりが生まれていると感じています」(栗木氏)。

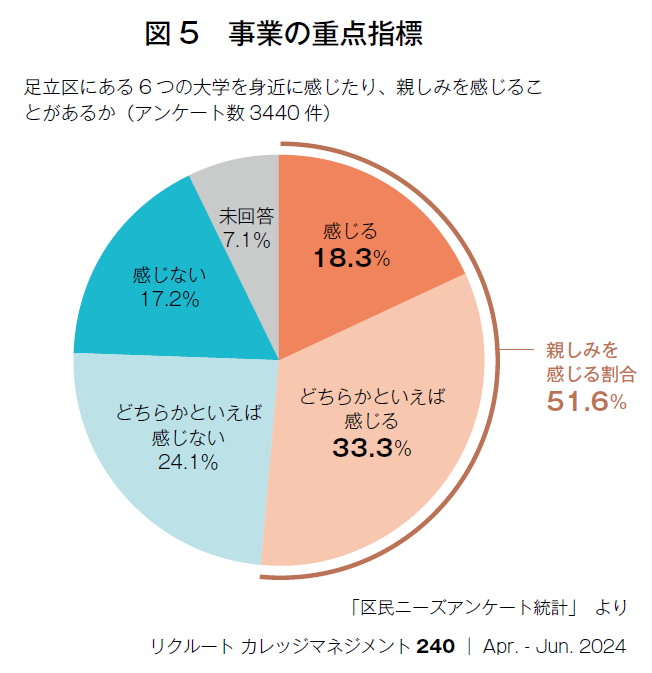

図5区の目標は「区民が大学を身近に感じること」

足立区は大学ゼロから6つの大学の誘致成功を通じて文教都市を目指してきた。学生の人口が増えるといった実質的な変化も大事だが、シティプロモーション課としては区民意識をKPIに置いている。図5にもあるように「足立区にある6つの大学を身近に感じたり、親しみを感じることがあるか」という項目を重点指標に設定。2023年は約半数の区民が大学に親しみを感じているという結果が出ている。

「区民が自分達の生活のなかで大学を身近に感じてもらう。これが足立区の大学連携の最終目標だと考えています。昔は大学は閉じられた特別な場、と思われていましたが、今は地域に門戸を開いている、という印象に変わりつつあると感じています。何より、地域に大学を受け入れてくれた区民の皆さんにきちんとサービスを提供することがお返しになる。ひいては大学の皆さんにとってもメリットになっていければと思っています。老若男女問わず、皆さんが地域の大学を自分の大学だと思うぐらいに連携が深められた時に、この事業は成功と言えると思っています」(栗木氏)。

講座やイベントで大学のキャンパスに足を踏み入れる機会が日常的に存在するすることで、区民の生活が向上する。区民が大学に関心を持つことで、大学が愛され、そこに存在する意義が深まる。足立区の連携事業はその価値を共に高めるエンジンとなる部分を担っていると言えそうだ。

(文/木原昌子)

【印刷用記事】

地域連携で発展する大学[9]大学誘致で区内の大学数0校から6校へ。文教都市を目指し戦略的に推進してきた足立区の大学連携/足立区