【寄稿】私学法改正を大学経営にどう生かすのか(後編)/TMI総合法律事務所 弁護士 畠山大志氏、岩田 周氏

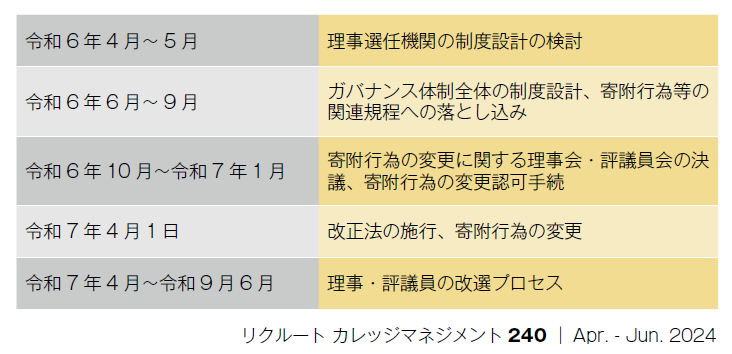

前号(239号)では、前編として、ガバナンスの基本的事項について解説を行うとともに、今回の私学法改正において最も重要な改正項目である理事選任機関の制度設計についてあるべき姿と検討の視点を提示した。今号では、後編として、理事選任機関の各類型の問題点・留意点を示すとともに、1つのモデルを提示し、最後に、役員等の改選プロセスを中心として本改正に関する実務上の対応手順についても解説する。

前号の内容はこちら:https://souken.shingakunet.com/higher/2024/01/tmi.html

(4)理事選任機関の各類型の検討

ア 理事会型の問題点

理事会型は、理事会を理事選任機関とするものである。これまで、多くの学校法人が理事会型を採用してきたものと思われる。しかし、経営者への規律付けの観点からは、経営者以外の者に選解任権限を付与しておくことが決定的に重要であり(前記2(3)参照)、この点で、理事会型はガバナンス上の問題を抱えていると言わざるを得ない。

また、理事会型は、理事間の派閥争いによって理事会が機能不全に陥る可能性が高いという問題もある。すなわち、理事会型以外であれば、たとえ理事間の派閥争いが発生したとしても、理事選任機関が有効に機能していれば、最終的には、一方の派閥に正当性があると認めた上で、理事の選解任権限を行使して反対派の理事を交代させ、派閥争いに決着をつけることができる。これに対し、理事会型の場合には、いったん理事間の派閥争いによって理事会が機能不全に陥ってしまうと、理事の選解任権限を行使する主体がいなくなる結果、いつまで経っても派閥争いが収束しないという事態に陥ることとなる。実際に、理事間の派閥争いによって理事会が機能不全に陥ってしまった事例も少なからず存在している。

このように理事会型はガバナンス上の問題を抱えているため、できる限り理事会型以外の類型を選択することが望ましいといえよう。

イ 評議員会型・その他の機関型・混合型の選択

次に、評議員会型・その他の機関型・混合型であるが、これらの類型には一長一短があるため、どの類型を選択すべきかは一概には言えない。各学校法人は、設立経緯や沿革、ステークホルダー等の固有の状況を踏まえ、独立性・安定性・正当性・多様性・運用可能性の視点を考慮しながら、自身にとって最適な類型を選択することが求められるだろう。

検討の順序としては、正当性・多様性の観点から、学校法人の組織運営に高い関心を持ち、永続的な発展に貢献してくれるステークホルダーを探し出した上で、独立性・安定性のバランスを見ながら、理事選任機関の構成を調整していくことになろう。

以下、評議員会型・その他の機関型・混合型の留意点を述べる。

ウ 評議員会型の留意点

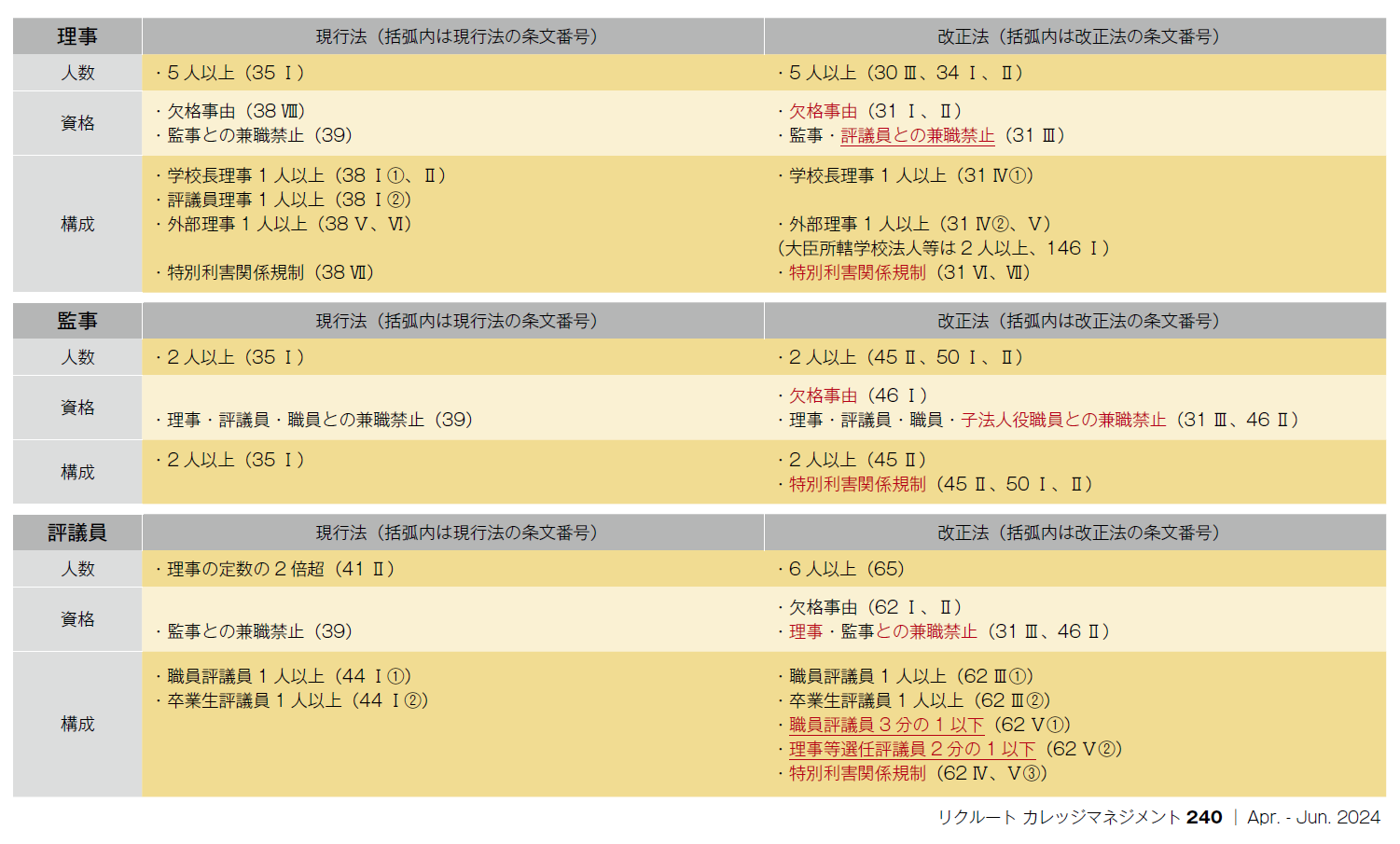

評議員会型は、評議員会を理事選任機関とするものである。改正法においては、評議員の資格及び構成に関するルールが詳細に定められている。詳細は後記3(3)の通りであるが、①理事と評議員の兼職禁止(改正法第31条第3項)、②職員評議員は1人以上かつ評議員総数の3分の1以下(改正法第62条第3項第1号、第5項第1号)、③卒業生評議員は1人以上(改正法第62条第3項第2号)、④理事等選任評議員は評議員総数の2分の1 以下(改正法第62条第5項第2号)といったルールは、理事選任機関の構成に大きく影響するため、特に注意が必要である。

また、評議員会型を採る場合には、理事選任機関としての評議員会の運営についても、改正法上のルールが適用されるため、例えば、会議の1週間前までに招集通知を発する必要があること(改正法第70条第4項)、決議要件を加重又は軽減できないこと(改正法第76条第1項)等、若干手続に柔軟性が欠けることについて留意する必要もある。

なお、理事選任機関の構成員に理事を加える場合には、理事と評議員の兼職禁止の関係で評議員会型ではこれを実現することはできないため(改正法第31条第3項)、その他の機関型か混合型を採る必要がある。

エ その他の機関型・混合型の留意点

その他の機関型は、理事会や評議員会とは別に「理事選任委員会」といった新しい機関を創設し、理事選任機関とするものである。新しい機関には、評議員会の規制(前記ウ参照)は及ばないため、理事を理事選任機関の構成員に加えるなど、柔軟な制度設計が可能である。他方、理事会及び評議員会に加え、新しい機関という3つの機関を運用しなければならないため、管理コストが増大するというデメリットがある。

混合型は、理事会型、評議員会型、その他の機関型を組み合わせて理事選任機関とするものである。メリット・デメリットはその他の機関型と同様である。なお、複数の理事選任機関がある場合(混合型の場合)には、各理事選任機関は、自らが選任した理事についてしか解任権限を有しないとされているため、留意が必要である(文部科学省「私立学校法の改正について」(令和5年12月12日更新)99頁)。

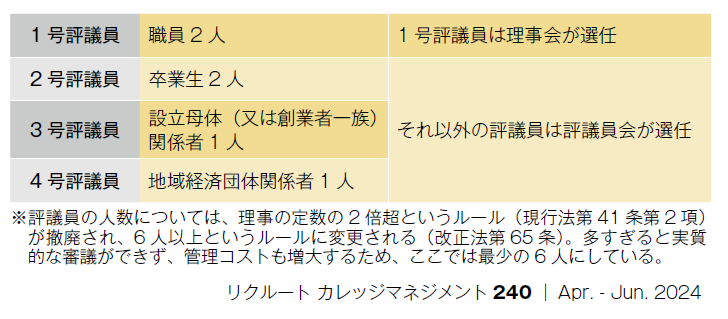

(5)理事選任機関(評議員会型)の1つのモデル

(6)理事選任機関の制度設計のその先

理事選任機関の制度設計に関する解説は以上である。適切な制度設計の下、経営者以外の者が理事の選解任権限を適切に行使できる状況を作り出すことができれば、経営者への規律付けは格段に向上するだろう。

しかし、本当に重要なことは理事選任機関の制度設計のその先にある。ガバナンスの究極の目標は、経営者の暴走を防ぐという消極的なものにとどまらず、優れた経営者を将来にわたって輩出し続け、私立学校の教育・研究の質を向上させる仕組みを構築することにある。各学校法人は、自身の経営者に求められる資質・能力はどういうものか、将来の経営者候補となる人材をどのように育成していくべきか、経営者の後継計画(いわゆるサクセッション・プラン)についても議論を始めるべきであろう。

(1)スケジュールイメージ

(2)役員等の改選プロセスの重要性

本改正に関する実務上の対応手順の中で留意すべきは、理事、監事及び評議員(以下「役員等」という。)の改選プロセスである。

役員等の資格及び構成に関するルールが大幅に変更されることに加え、役員等の任期に関するルールや経過措置に関するルールも複雑である。これらのルールを正しく理解しておかなければ、ルールへの抵触によって役員等が予期せぬ形でその地位を失うことにもなりかねない。

また、役員等の改選スケジュールも重要である。これまでは、役員等の就任時期を揃えず、任期満了の都度、役員等の改選を行ってきた学校法人も多いものと思われる。しかし、今後は役員等の任期満了時期は、(年度までは統一されないものの、)「定時評議員会の終結の時」に統一される(改正法第32条第1項、第47条第1項、第63条第1項)。また、役員等の構成に関するルールも複雑であるため、複数回に分けて役員等の改選を行うと、予期せぬ形でルールに抵触するリスクがある。本改正を機に、役員等の任期満了時期を揃えて一括改選を行うことが望ましい。

以下、詳述する。

(3)役員等の資格及び構成に関するルール

役員等の資格及び構成に関するルールの新旧対照表は以下の通りである。赤字部分が本改正によって変更されるルールである。特に下線を引いた箇所は、ルールの抵触が生じやすいところであるため、注意が必要である。

(4) 役員等の任期に関するルール及び経過措置に関するルール

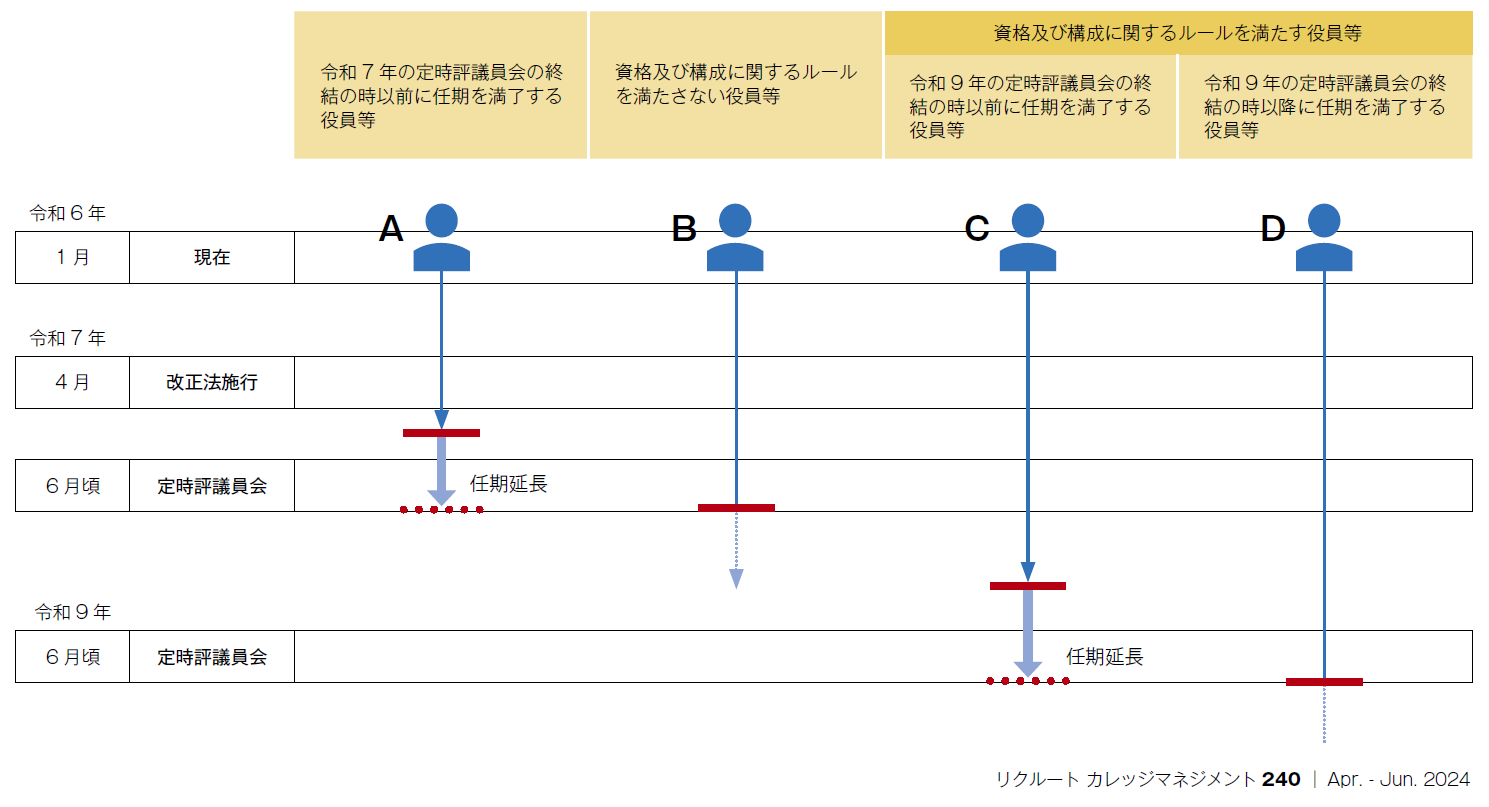

現行法の下で選任された役員等の任期は維持されるのが原則である(改正法附則第3条本文)。ただし、役員等の資格及び構成に関するルール(前記(3))は、令和7年の定時評議員会の終結の時から適用されるため(改正法附則第2条第1項)、その時点でルールを満たさない者は資格喪失によって退任する(文部科学省「私立学校法の改正について」(令和5年12月12日更新)36頁参照)。また、現行法の下で選任された役員等の中に、令和9年の定時評議員会の終結の時以降も任期が続く者がいる場合には、その者の任期は当該評議員会の終結の時まで短縮される(改正法附則第3条但書)。まとめると、以下の通りとなる。

(5)役員等の改選スケジュール

役員等の改選スケジュールの組み方であるが、まず、自身の学校法人における役員等が前記(4)の図におけるA~Dのどのパターンに該当するのかを把握しておくことが必須である。特に、BとDの役員等は、予期せぬうちにその地位を失う可能性があるので、注意が必要である。

役員等の資格及び構成に関するルールは、令和7年の定時評議員会の終結の時以降、適用されることとなる(改正法附則第2条第1項)。職員評議員や理事等選任評議員に係る規制(改正法第62条第5項第1号、第2号)、特別利害関係規制(改正法第31条第6項、第7項、第46条第3項、第62条第4項、第5項第3号)は、役員等の構成に関するルールであり、役員等の構成が頻繁に変更されるとこれらのルールに抵触する可能性が高まるため、できる限り一括改選を行うことが望ましい。具体的には、AとCの役員等の任期を延長し、役員等をAとB、CとDという2つのグループにまとめて一括改選を行うことが考えられる。改正法の施行に合わせて寄附行為の変更が必要になるため、そのタイミングで、AとCの役員等の任期を延長すれば手続としても簡便だろう(もっとも、Aの役員等のうち任期満了時期が令和7年4月より前となっている者がいれば、改正法の施行前に寄附行為の変更を行い、任期を延長しておかなければならない。つまり、任期延長のための寄附行為の変更と法改正対応のための寄附行為の変更を、2段階に分けて行わなければならない。)。

なお、役員等に辞任してもらい、改選のタイミングを揃えるという対応も考えられなくはないが、万が一、役員等の協力が得られない場合には、改選スケジュールに混乱を来すおそれがあるため、一部の役員等の協力が得られない可能性がある学校法人においては避けるべきだろう。

繰り返しになるが、一括改選を行う前に、改選後の役員等の資格及び構成が前記(3)のルールに抵触していないかは慎重にチェックすべきである。役員等の資格及び構成に関するルールに抵触した場合には、複数の役員等が予期せぬ形でその地位を失うおそれがある。特に、理事会において内紛や派閥争いが生じている場合には、いったん役員等の地位に疑義が生じてしまうと、最悪の場合には当該役員等の地位の有効性をめぐって裁判に至ることも十分に想定されるため、細心の注意が必要である。

【印刷用記事】

【寄稿】私学法改正を大学経営にどう生かすのか(後編)/TMI総合法律事務所 弁護士 畠山大志氏、岩田 周氏