【寄稿】私学法改正を大学経営にどう生かすのか(前編)/TMI総合法律事務所 弁護士 畠山大志氏、岩田 周氏

令和5年4月26日、「私立学校法の一部を改正する法律案」が成立し、改正法は令和7年4月1日から施行されることとなった。これによって私学法の条文は67条から164条へと大幅に増加し、法改正に合わせて寄附行為等の関連規程を整備するだけでも膨大な事務作業が発生することとなる。しかし、形式を整えるだけの表面的な規程の改定作業では対応として不十分である。

本改正の趣旨は、学校法人のガバナンス強化にある。将来にわたって永続的な発展を目指すのであれば、ガバナンスの本質に立ち返った議論を行うことが不可欠である。その上で、各学校法人は、それぞれの沿革や実情に照らし、最適なガバナンス体制を模索し、構築していかなければならない。

本稿では、2号にわたって解説を行う。前編において、まず、ガバナンスの基本的事項について解説を行い、次に、本改正において最も重要な改正項目である理事選任機関の制度設計についてあるべき姿と検討の視点を提示する。後編では、理事選任機関の各類型の問題点・留意点を示すとともに、1つのモデルを提示し、最後に、役員等の改選プロセスを中心として本改正に関する実務上の対応手順についても解説する。

各学校法人が本改正を契機として最適なガバナンス体制を構築し、大学経営に生かすための一助となれば幸いである。なお、本稿の内容は著者らの個人的見解に基づくものであり、著者らが所属する組織の公式見解ではない。

(1)ガバナンスの意義

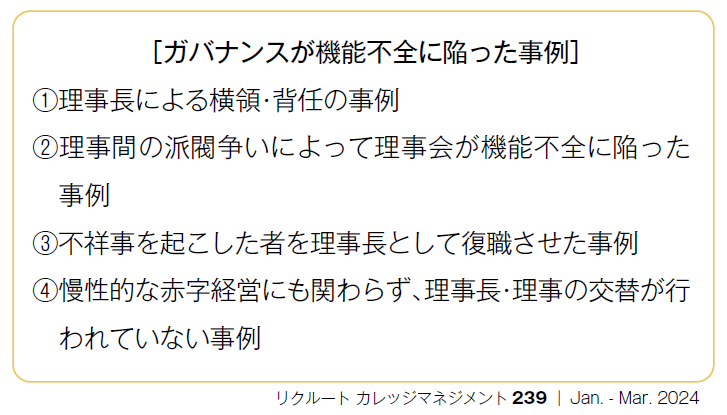

ガバナンスの意義を理解する最も直截な方法は、ガバナンスが機能不全に陥った事例を学ぶことである。

いずれも実際に学校法人において生じた事例である。共通するのは、理事長や理事(以下、併せて「経営者」という。)の関与である。経営者は、組織の頂点に位置付けられているため、上司部下という指揮命令関係の中での牽制が働かず、経営者の暴走は長期化・深刻化しやすいという特徴がある。内部通報等に端を発し、報道機関や行政など外部機関の介入によって問題が顕在化する頃には、組織が回復困難なほど深刻なダメージを受けていることも少なくない。歴史的に見ても、国家を含め、組織内の権力者が暴走し、組織を破壊してきた事例は数えきれない。「権力は腐敗の傾向がある。絶対的権力は絶対的に腐敗する」(アクトン卿)という格言は歴史によってまさに証明されてきたともいえる。

では、経営者の暴走をどのように防止すればよいのか。先輩・後輩、濃密な人間関係、絡み合う利害関係の影響を受け、上司部下という指揮命令関係による牽制も働かない中、牽制の仕組みをどのように構築すればよいのか。これがまさにガバナンスと呼ばれる問題の本質である。

なお、ガバナンスについて議論をすると、「うちは不祥事など起こらないから大丈夫(ガバナンスの議論は不要)」といった意見をよく耳にする。優れた経営者に率いられ、順風満帆な経営が行われている学校法人は、ガバナンスの必要性を認識しにくいのかもしれない。しかし、未来永劫そのような幸運な状態が続く保証はどこにもない。むしろ、将来にわたって、経営者の交代は繰り返されていく以上、いつの時点かにおいて、不幸にして不適切な経営者が選任され、暴走するリスクは、学校法人に限らず、あらゆる組織が想定しておかなければならない。ガバナンス改革は経営者自身が取り組まなければならない問題であり、その実現には多大な労力と時間がかかる。優れた経営者に率いられ、順調な経営が行われている学校法人こそ、今のうちにガバナンス改革に着手すべきであろう。

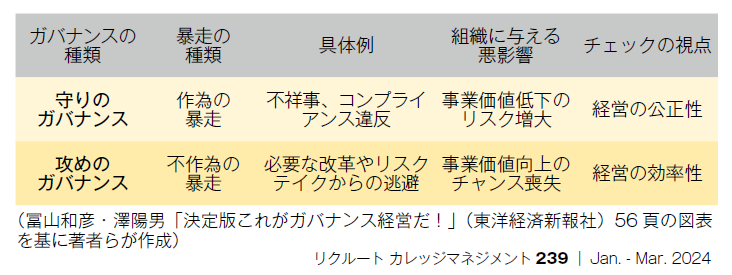

(2)守りのガバナンスと攻めのガバナンス

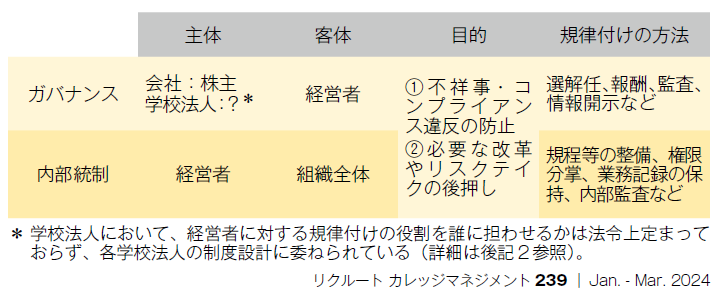

経営者の暴走は、①不祥事やコンプライアンス違反といった作為による暴走と②必要な改革やリスクテイクからの逃避といった不作為による暴走の2種類に分けられる。前者を防止する仕組みが守りのガバナンス、後者を防止する仕組みが攻めのガバナンスである。

(3)ガバナンスの方法

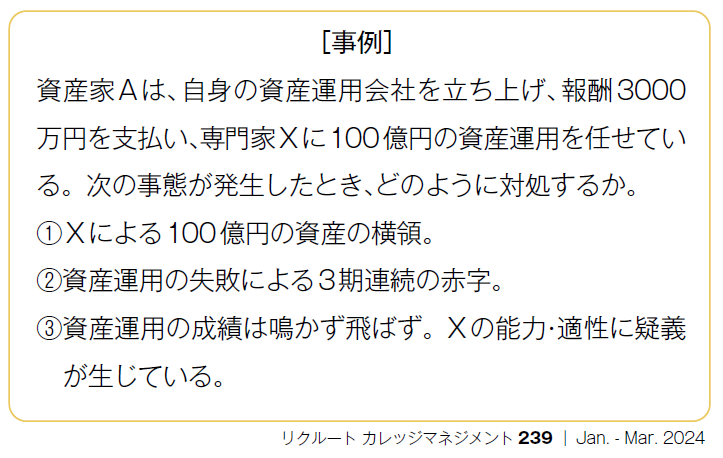

では、経営者の暴走をどのように防止すればよいのか。私学法におけるガバナンスの仕組みは複雑であるため、いったんこれを離れてシンプルな事例で考えると分かりやすい。

①の事例では、Xを即刻解任し、別の専門家を探すだろう[選解任]。②の事例でも同様にXを解任することもありうるが、報酬の減額にとどめ様子を見るという選択肢もあるだろう[報酬]。③の事例では、資産家AがXの能力・適性を判断できない場合には、お目付役として別の専門家を派遣することが考えられる[監査]。

以上の通り、経営者を規律付けるための方法として重要な要素は選解任、報酬、監査であり、これらを行使する前提として必要となる情報開示と併せて4つの要素を押さえておくことが大切である。とりわけ、選解任は重要である。何かあれば、辞めさせられるかもしれないという状況(つまり、選解任権限を他者に握られている状況)こそが、経営者の暴走を抑止するための強力な規律付けとなる。

なお、多岐にわたる私学法の改正項目も、選解任、報酬、監査、情報開示のいずれかに関係するものが多く、このような視点で改正項目を整理することも有益である。

(4)ガバナンスの主体

最後に、誰が経営者に対して規律付けを行うのか、ガバナンスの主体について検討する。

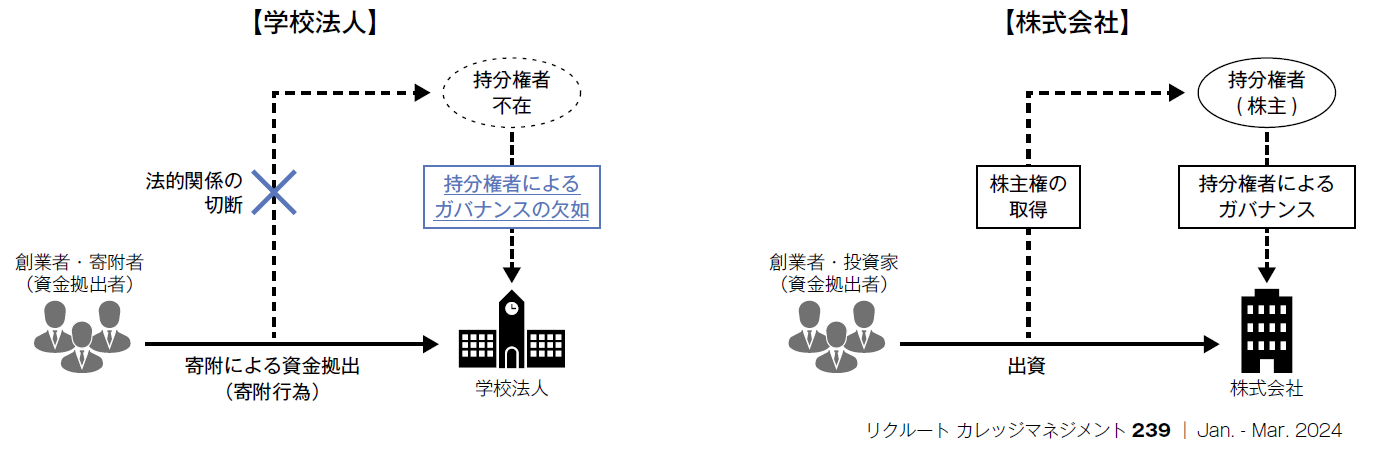

通常、組織運営について最も切実な利害関係を有しているのは資金拠出者である。前記(3)の事例を見ると、資産家Aは100億円もの身銭を切っている以上、自身の資産運用会社の組織運営について強い関心を持つことは明らかだろう。株式会社制度は、このような考えの下、資金拠出者の総体である株主総会に対し、経営者に対する規律付けの権限を与えている。つまり、株式会社におけるガバナンスの中心的な主体は株主である。

一方、学校法人制度はこのような仕組みになっていない。創業者や寄附者といった資金拠出者は存在するものの、資金の拠出行為は出資ではなく、寄附と整理されている。そのため、資金拠出者には学校法人の持分が与えられず、学校法人には持分権者(オーナー)が存在しない。学校法人は「公共のもの」といわれる所以である。学校法人制度におけるガバナンスの最大の特徴は持分権者(オーナー)によるガバナンスの欠如といえる。

以上の通り、持分権者(オーナー)不在の中、経営者に対する規律付け(とりわけ選解任)の役割を誰に担わせるかが決定的に重要であり、これがガバナンスの主体の問題である。この点については、理事選任機関の制度設計として、後記2において詳しく解説する。

(5)小括

以上がガバナンスの基本的事項についての解説である。

(1)理事選任機関に関する改正法の内容

改正法では、理事選任機関が、あらかじめ評議員会の意見を聴いた上で、理事を選任し(改正法第30条第1項、第2項)、一定の事由に該当する場合には、理事を解任できると定められている(改正法第33条第1項)。

本改正に至る過程では、評議員会を理事選任機関とする改正案が検討されていたが、紆余曲折を経て、最終的には、理事選任機関の構成、運営等について、柔軟な制度設計が許容されることとなった(改正法第29条)。したがって、現行法と同様、(その適否はともかく)理事会を理事選任機関とすることも可能であるし、評議員会その他の機関(例えば、学校法人の設立母体である宗教法人や創業者一族など)を理事選任機関とすることや、これらを組み合わせて理事選任機関としたりすることも可能である(以下、理事選任機関の各類型については「理事会型」、「評議員会型」、「その他の機関型」、「混合型」と呼ぶ。)。

(2)理事選任機関のあるべき姿

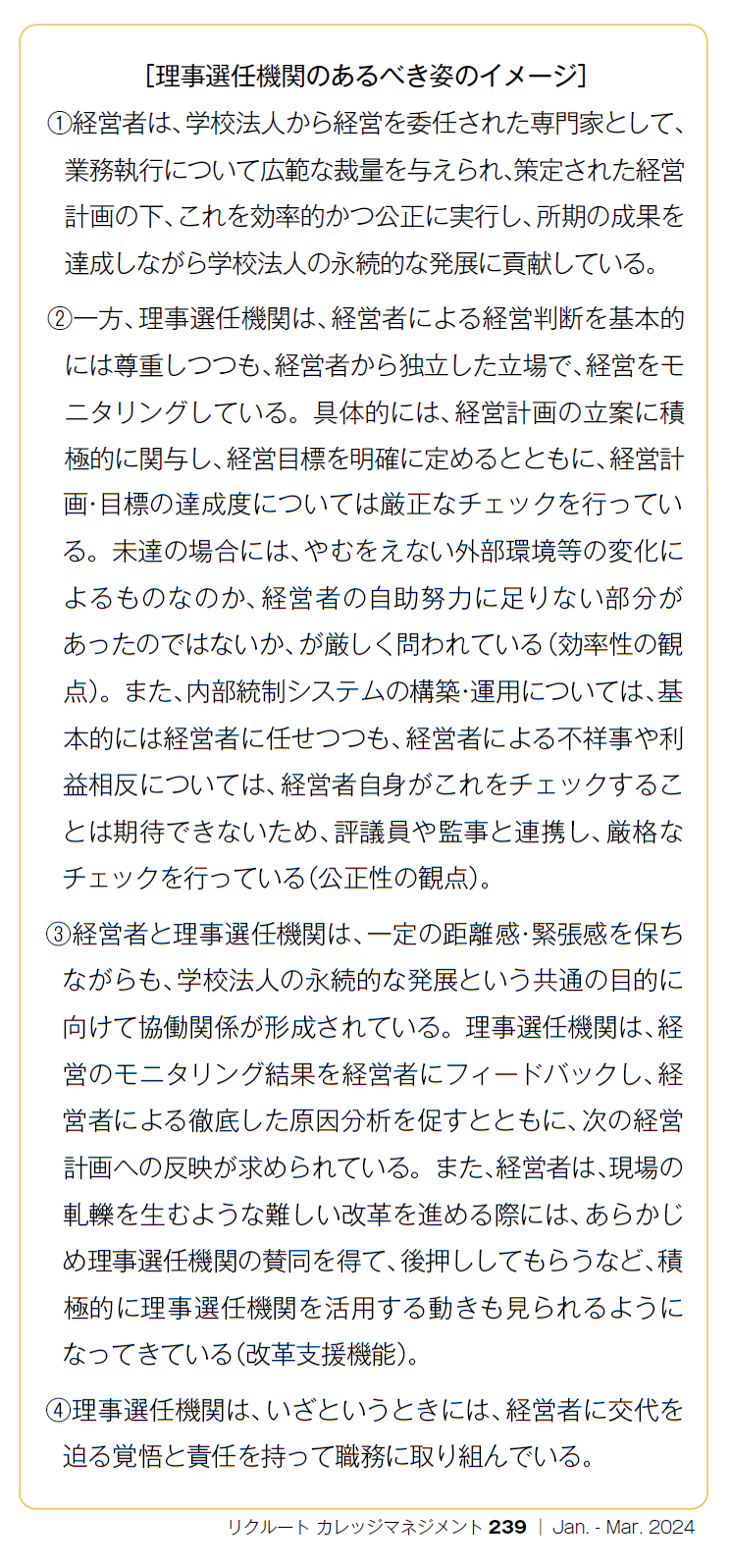

理事選任機関の制度設計を検討する前提として、理事選任機関のあるべき姿を具体的にイメージしておくことは重要である。経営者への規律付けという理事選任機関の役割に照らすと、株式会社において同様の役割を担っている社外取締役の議論が参考になる。以下のイメージは、モニタリング・モデルと呼ばれるガバナンス・モデルにおける社外取締役の役割を参考にして作り出した理事選任機関のあるべき姿のイメージである。あくまでも1つのモデルに過ぎないが、参考にされたい。

(3)理事選任機関の制度設計を検討する際の視点

ア 独立性と安定性の視点

理事選任機関は、いざというときには、経営者に交代を迫らなければならない(前記(2)④参照)。理事長に従属する理事や教職員等の学内者は、理事選任機関を務めることは難しいことが多いだろう。独立性の観点からは、しがらみのない学外者を理事選任機関に登用することが望ましい。

一方、学外者にも問題がないわけではない。学外者は、通常、業界の慣行や学内の事情等に通じていないため、これらを理解しないまま、理事の選解任権限が行使されると、学内に大きな混乱をもたらすおそれがある。また、悪意のある学外者が理事選任機関を支配することになれば、経営者の交代によって学校法人の乗っ取りも可能となる。安定性の観点からは、規程化によって理事選任機関の権限行使を制約するとともに、不適切な者が現れた場合には理事選任機関から排除できる仕組みを設けておくことが重要である。理事選任機関の独立性(経営者への牽制)は弱まるが、安定性も考慮して、理事会が理事選任機関の構成員を選解任する仕組みや、理事選任機関における学外者の比率を抑えるといった措置も考えられる。

イ 正当性と多様性の視点

理事選任機関は、理事の選解任権限という強大な権力を与えられた学校法人のガバナンスの要である。したがって、構成員の属性・資格等に照らし、理事選任機関としてふさわしい構成になっているか、社会からの理解が得られるか、という正当性の観点にも留意する必要がある。例えば、設立母体の宗教法人が建学の精神に深く関わり、寄附や運営の支援によってこれまで学校法人を支えてきたという経緯があれば、当該宗教法人を理事選任機関の構成員の1つとすることは合理性を有するものとして十分に説明が可能だろう。

一方、学校法人は持分権者(オーナー)が存在せず、「公共のもの」とされていることを踏まえれば(前記1(4)参照)、特定の個人・団体の支配に服するようなガバナンス体制は適切ではない。例えば、設立母体の宗教法人が単独で理事選任機関を構成するような制度設計にしてしまうと、当該宗教法人に対し、学校法人の持分権者(オーナー)としての地位を与えるに等しく、適切とはいえない。学校法人の多様なステークホルダー(例えば、学生・保護者、教職員、卒業生、創業者・寄附者、地域社会など)を理事選任機関に加えるという多様性の観点も必要である。

ウ 運用可能性の視点

最後に、運用可能性の視点も忘れてはならない。理事選任機関の構成(構成員の人数、属性・資格、人選など)に加え、会議体の開催回数や権限行使を補助するスタッフなど、制度の細部まで作り込んだ上で、運用可能なのかという観点から最終チェックを行う必要がある。理事選任機関の構成員の人数を増やすと、構成員の報酬を含め、管理コストが増大する。また、混合型(前記(1))など複雑な制度設計を採用した場合には、寄附行為等の関連規程を精緻に作り込んでおかないと、規定の空白が生じて予想外の事態に対応できなくなるなど、理事の選解任プロセスに支障が生じるおそれがある。複雑過ぎる仕組みは管理コストを増大させることにもなるため、避けるべきだろう。

「私学法改正を大学経営にどう生かすのか」

次号240号(2024年4月1日発行)掲載の本稿後編に続きます。

【印刷用記事】

【寄稿】私学法改正を大学経営にどう生かすのか(前編)/TMI総合法律事務所 弁護士 畠山大志氏、岩田 周氏)