DXによる新たな価値創出[9]データサイエンスの大きな可能性を社会にどう生かすか/法政大学

法政大学は2022年度文部科学省「デジタルと専門分野の掛け合わせによる産業DXをけん引する高度専門人材育成事業」(産業DX)に、「都市経営を担える『デジタル×都市』のデータサイエンティストの育成」が採択された。その内容について、デザイン工学部都市環境デザイン工学科の今井龍一教授にお話を伺った。

国土やインフラの維持管理に必須の技術

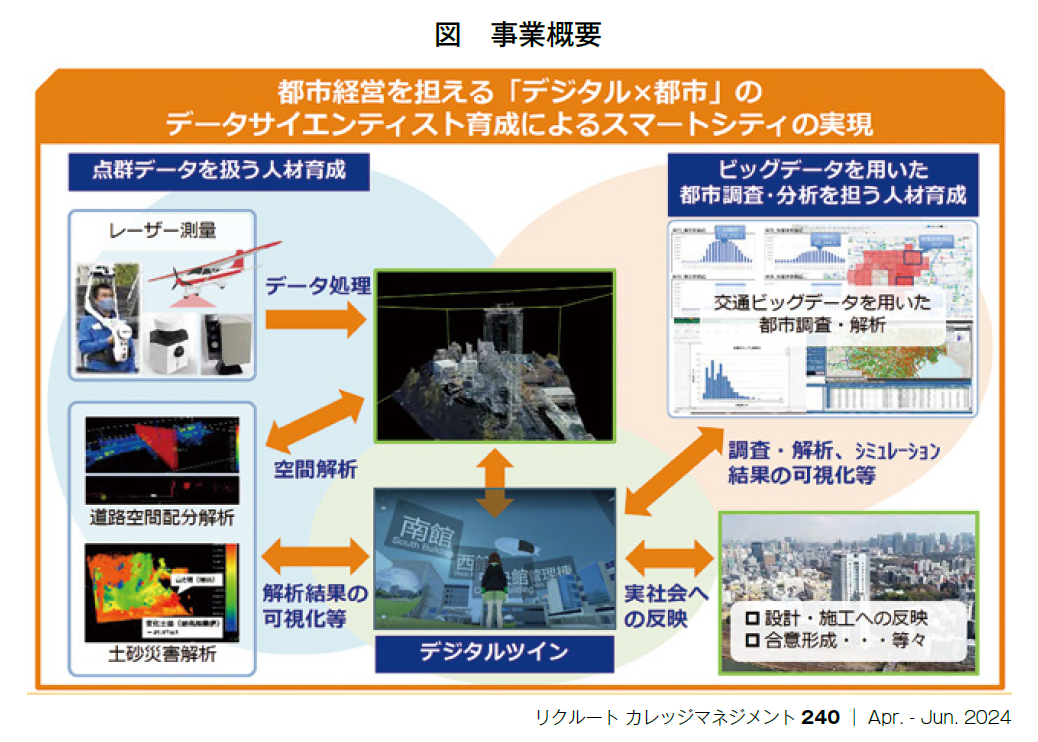

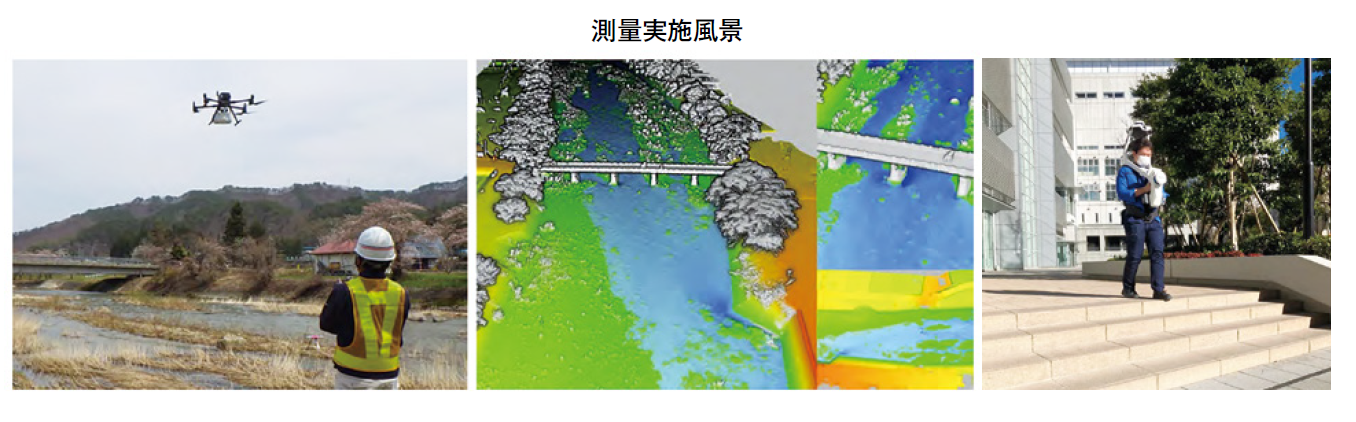

今井氏は日本工営株式会社や国土交通省等の勤務を経て現在の研究を行っている。研究の柱は「国土を測って可視化・分析すること(測量)とそれに付随したハード系の研究」と「人流データや自動車の走行軌跡といった人の動き・交通に関する研究」の2つだという。「前者の研究では現在レーザ測量が一般的です。地面に設置したり航空機やドローンに搭載して空から測量したり、自動車に搭載して走行しながら測量したりと、その方法は多様化しています。こうしたレーザ測量で生成された膨大な『点』の集合体である点群データは、デジタル都市空間の構築や技術開発、マーケティング活動、スマートシティや自動運転のような社会実装等、様々な分野で利活用できるポテンシャルを秘めています」と今井氏は述べる。例えば、東京都はサイバーとフィジカルを融合させたデジタルツイン形式で、フィジカルで取得したリアルタイムデータをサイバー空間で分析・シミュレーションし、再びフィジカル空間にフィードバックするという形で都市を管理していく「デジタルツイン実現プロジェクト」を推進している。こうした技術はコロナ禍での人流計測や感染者予測といったアウトプットで一般的にも目にする機会が増えたデータサイエンスの基盤でもある。

ほかにも、河川の堤防の摩耗具合やブロック塀の倒壊危険性の一斉チェックといったインフラのメンテナンスにおいて、大量に精度高く実施できる点から、生産性向上の意味合いも含めて多用されている技術だという。また今井氏は、「こうした事業ではレーザ測量したデータをとっておくことが義務づけられており、こうしたデータを扱えることは技術者の必須スキルにもなっています」と述べる。また、「現在日本にある73万の道路・橋のうち、23万はいつできたものか分かっていないといわれています。国土や地物を可視化・測量し、それをデータとして保存してデジタルツイン等において道路地物のライフサイクルを管理し、情報を継続的に更新していくことは、国土保全において非常に大事なことです。現在、日本で128万kmもある道路について、図面や地図を下敷きにしつつ、地物を画像として360℃キャプチャし、領域化して管理していくといったこともやっています。国土やインフラの保全にデジタルは多いに活躍しているのです」と説明する。

レーザ測量成果の点群データの利用が建設・インフラDXの核となっており、点群データを扱える人材の輩出が強く要望されているのが現状だ。現在は人も個人情報を含まない点としてレーザで交通量調査も可能であり、マーケティングや観光領域での利活用も多いに期待されているという。

社会で必要な能力を身につける教育環境の整備

こうした実社会の展開にも拘わらず、多くの大学の測量科目では、古典的な測量技法の原理原則が中心であり、レーザ測量は座学のみで、実習環境がないという。「本学でも、実社会で普及・推進されている技術が、教学環境においては機器がないから実習できず、企業の人を呼んでデモしてもらうことしかできませんでした。また、人流データに関してもここ最近の実社会では多様なコンテンツプロバイダーからのデータが流通しているのに、それを使ったマーケティング等の分析の教学が大学でできていない。こうした社会と大学の距離を埋めるためには、デジタル領域における環境整備やデータ取得が必須です。実社会で使われている機器や人流等のデータを用いた教学環境を作りたい。今回の採択はそのためのものでした」(今井氏)。機器は一般的に高額なものが多く、データ利用は有償のため、予算措置がなければ教育コンテンツに取り入れることが難しいのだという。しかし、社会に出て会社に入ってから初めてそうした機器やデータに触れるのでは遅い。政府の統合イノベーション戦略2020やSociety5.0でも掲げられている少子高齢化社会におけるスマートシティの実現には、都市経営を担える「デジタル×都市」のデータサイエンティスト育成が重要課題である。その第一歩として、「実社会に即した技術習得が可能な教育環境の整備ができたことで、本学部も都市デザイン工学におけるデジタルに強みを持てるようになるのでは」と今井氏は期待を寄せる。

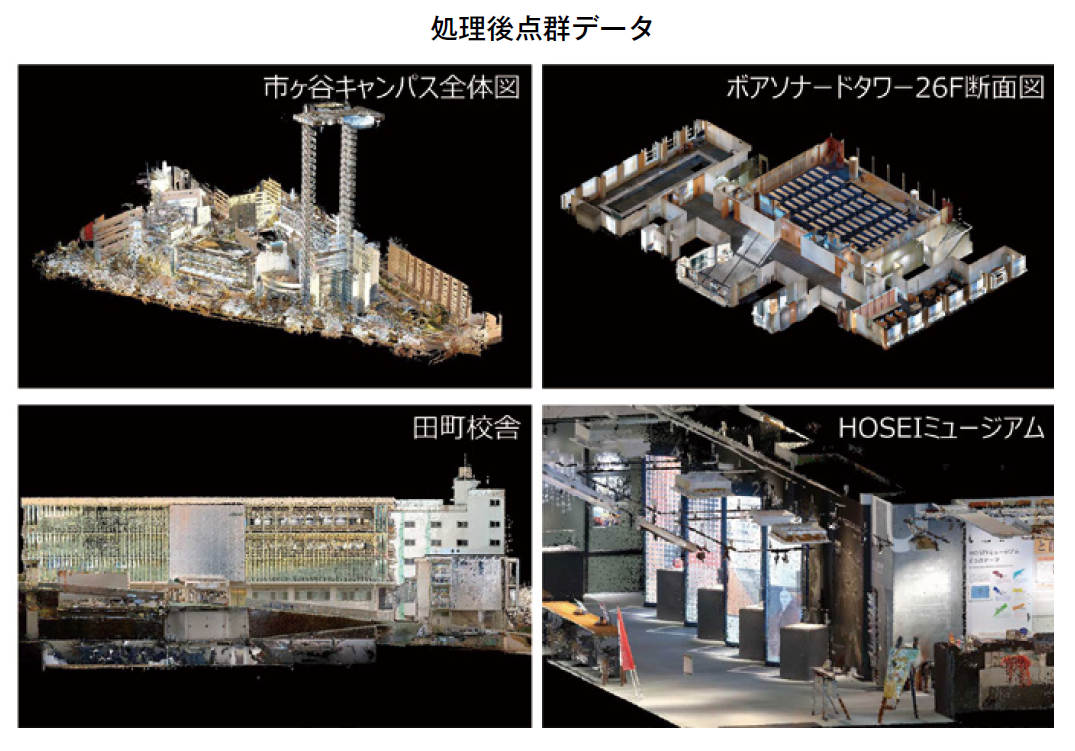

採択事業のコンセプトは、「デジタルツイン環境を構築し、レーザ機器や交通ビッグデータを導入して『都市デジタルツイン環境におけるデータサイエンティスト育成プログラム:Urban Data Transformation』を構築する」。現在、整備した教育リソースを用いて、法政大学市ヶ谷キャンパス周辺を対象に航空レーザ測量、校舎内を対象にしたレーザ測量を実施し、国の3D都市モデルと連携したデジタルツイン環境を構築することから新たな教育が始まっているという。「これまでの定点測量から立体空間を捉えた測量の高度化が実現し、より社会に近い実践知に通ずる教育実施が可能になりました」と今井氏は述べる。

今井氏は、大学から見た建設産業を「基礎研究よりも具体的な課題の比重が高く、ニーズがあってそこにシーズを被せていくことで課題解決していく顕在領域」と称する。そのため、研究成果がすぐに実用化される傾向が強い。これは、教育において学生考案のアイデアが実用化されやすかったり、国の基準のエビデンスになったり、企業の方とのセッションが起こりやすかったりする素地にもなるという。「こうした社会インパクトの傍らで実践できることをやりがいと感じる学生が多いです」。多様な経験を積ませるため、今井氏の共同研究では学生も必ず連れて行き、発言させるという。「社会で活躍できる技術者になるには、多様なニーズにアンテナを立て、自分なりの問いを立て、徹底的に調べ、考え、説明する経験を多く積むことで生産性を高めていくしかないと思います。私は、今回の採択で使えるようになった賢い道具を賢く使いこなして、実社会への価値創出できる人材を育成したい。また、研究と教育は両輪なので、学生と良い研究をして、それを良い教育に反映させ、それをまた研究に循環させたい。今回のように新たな技術を修得したうえでどのような価値を社会に創出していくのか、理論と実践を循環しながら、常に社会を見据えた技術者になってもらいたい」と今井氏は話す。

「自由を生き抜く実践知」を体現する価値創出のベクトル

法政は大学全体として進めるDX推進計画のもと、2023年3月に個別最適化された教育実現のための「法政大学学修成果可視化システムHalo(Hosei Assessment of Learning Outcomes)」を稼働している。また、遡って2021年から「法政大学数理・データサイエンス・AIプログラム(MDAP:Mathematics, Data science and AI Program)」を開始している。デジタルを活用した大学教育の可視化、学生に必要なデジタルスキルの習得の両方について、大学として取り組んでいるのだ。

大学としてのデジタル教育推進と今回の事業はどのように関係するのだろうか。今井氏はMDAPの学内委員も務めているが、「総合大学としてデジタル系教育の基礎を踏まえつつ、より専門に寄せたデジタル教育をそのうえに積み上げることができる。大学教育の体系化という点において、非常にうまくできていると思います」と述べる。専門性は社会との連携の場であり、法政が掲げるブランドメッセージ「自由を生き抜く実践知」体現の場でもある。2022~2025年度の第二期中期経営計画では、「重点的に取り組むべき課題」において3つ目に挙げられる「ブランディング活動の推進」で、「全学的ブランディング活動の推進」「理工系ブランドの向上」が掲げられ、「『実践知』を体現していると感じている教職員・学生の割合を30%から40%に増やす」といった達成指標も例示されている。

デジタルを間に挟み込むことで、現在や将来の社会に対する価値創出が専門性と融合して最大化する。今回の事業採択はそのための方策であるようだ。

(文/鹿島 梓)