20年先を見据え社会で必要な英語4技能と思考力を測る「TEAP利用型一般入試」/上智大学

For Others, with Others

“Men and Women for Others, with Others”、上智大学の教育精神である。1913年にカトリック・イエズス会の宣教師によって設立されたことに由来する不変のミッションであるが、現代にこそ必要な理念ではないか。

というのは、市場原理にもとづくグローバルな経済競争、その競争の勝敗が生み出す排外主義が横行するなか、相互の異質性を認めて他者を理解し、他者と対話し協力を重ねることは後景に退きがちだからである。上智大学は、「隣人性」と「国際性」を持った者の育成を掲げてきたが、それは、現在、とりわけ重要になっているように思う。

では、そのミッションを実現するための環境をどのように構築するか。それは、9学部29学科、1万4000人もの学部・大学院生を、四谷キャンパスに集めることであった。都心の一等地にある四谷キャンパスは、決して広大というわけではない。それにも拘わらず、そこに全学生を集めるのは、上記のミッションを実現するためなのである。

その理由について、曄道佳明学長は、次のように話される。「For Others, with Othersを実現するためには、キャンパスそのものに多様性を持たせることが必要なのです。エスニシティ、出身地域などの多様性、そこから派生するこれまでの生活経験の多様性、そして将来に対する志の多様性、色々あります。隣人性や国際性を強調しても、その環境がなければそれを体得することは容易ではありません。そこで、あえて全ての学部・学科を同一キャンパス内に置くことで、学生が自然に多様な他者と触れ合うことができるようにしているのです」。

確かにこうすれば、キャンパスそのものが、おのずとグローバルな環境になる。上智大学に入学した学生は、四谷キャンパスという限定された空間において、その空間をはるかに超えたグローバルな日常を経験できるというわけだ。

グローバル化へ舵を切る

日本の大学や学生のグローバル化が政策課題になったのは、2000年代半ばからである。もともと国際性を大学の特色としてきた上智大学は、この政策要請をうまくつかみ、大学全体のグローバル化へと明確に舵を切った。それは、文部科学省が打ち出したグローバル化関連の競争的資金事業に、ことごとく採択されていることが1つの証左である。採択された事業を年次順に並べると、2009年の「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業(グローバル30)」(13校採択)、2012年の「グローバル人材育成推進事業(タイプB:特色型)」(31校採択)、2013年の「大学の世界展開力強化事業(ASEAN)」(7校採択)、2014年の「スーパーグローバル大学創成支援事業(タイプB:グローバル化牽引型)」(37校採択)、そして2015年の「大学の世界展開力強化事業(中南米)」(8校採択)となる。カッコに記した各事業の採択数の少なさは、文部科学省の大学のグローバル化政策が少数精鋭主義で進められていることを示しているが、上智大学はそれに値する大学として評価を受けていることが分かる。

他方で、大学からすれば、中長期計画を推進するに当たって、これらの競争的資金を戦略的に利用したということなのかもしれない。外国語学部や国際教養学部に象徴される国際性は、どちらかと言えば欧米を視野においていた。その経験をもとに、これらの事業の支援を追い風として、アジアやアフリカに対象を拡大し、全地球規模のグローバル化を進めたことが、採択された事業内容からみてとれる。2014年に開設した総合グローバル学部は、そのひとつの到達点といってよいだろう。

ミッションに適う人材の選抜

さて、こうした道具立てが揃ったところで、次に必要なのは、ミッションに沿った学生を選抜することである。高い学力を持つ志願者を安定的に集めることができているのだから、何ら心配する必要がないように思うのだが、実はそうではないと言う。

曄道学長は、「高校と大学の間の壁は極めて高く、これが大きな課題になっているのです。われわれとしては、大学のミッションに共感した学生、言い換えれば、持続可能な共生社会の構築に貢献したいという志を持った学生に来てほしく、その志の実現を可能とするような教育を行いたいと思っています。しかし、実際には、受験という高い壁が、高校生の志をそいでしまっているような気もしますし、あるいは、志を持っていても受験の壁は乗り越えられるわけではないということでもあるのでしょう。こうした状況のなか、志のある学生を少しでも多く入学させたいと思い、その手段として多様な入試形態を導入しており、高大接続のあり方を模索しています」と話される。

その一環でのチャレンジが、英語の4技能を測定するTEAP(Test of English for Academic Purposes)というテストを公益財団法人日本英語検定協会(英検協会)と共同で開発したことだ。英語のテスト開発の直接の理由は、英語教育に力を入れている上智としては、やはり4技能を測定したいが、TOEFL®やTOEIC®などの既存のテストでは、高校生の英語力の測定にはいずれも不向きだと判断したからである。テストの内容が高校の学習指導要領に合致していなければ、測定が意味を持たないことは言うまでもない。

では、なぜ、4技能を測定する英語のテストが、ミッションに適う学生の選抜に役立つのだろうか。それはTEAP利用型一般入試の仕組みを知ることで理解できよう。

TEAP利用型一般入試の仕組み

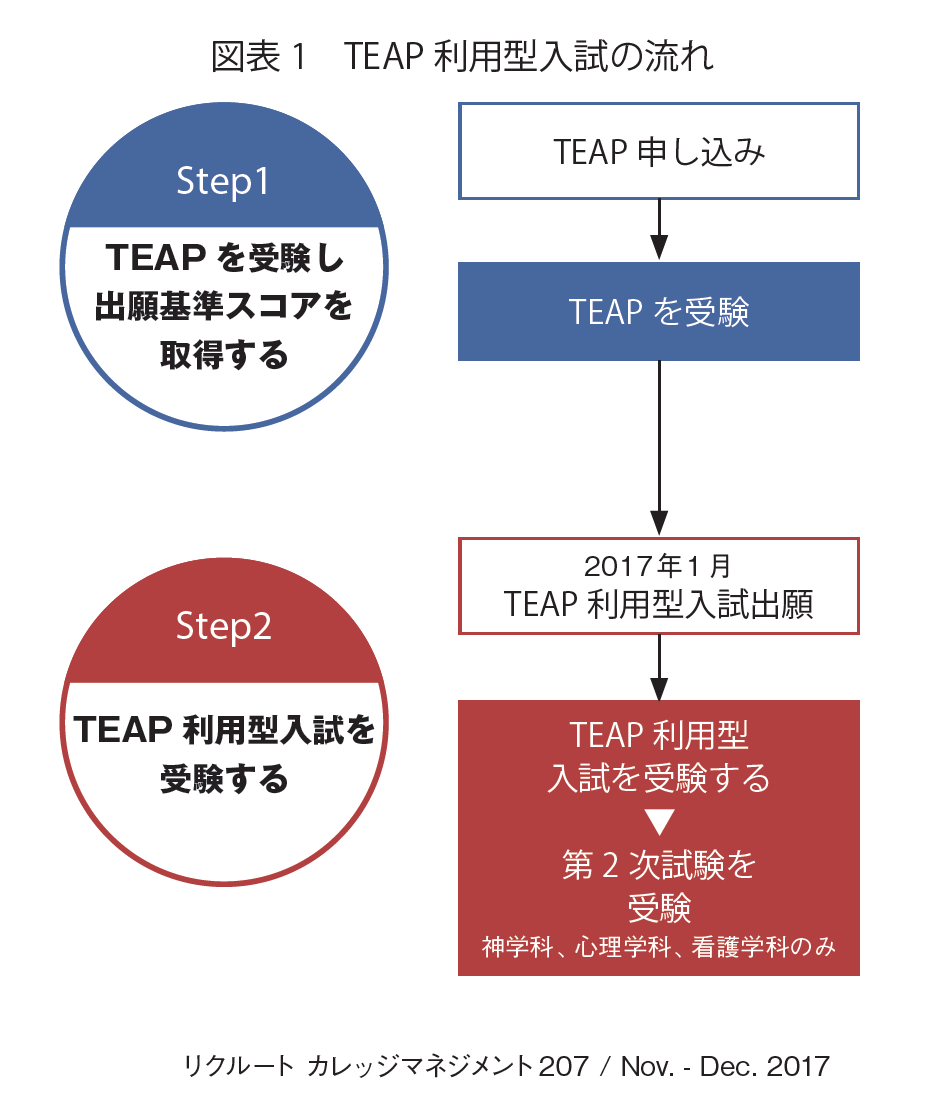

TEAP利用型一般入試に関しては、いくつかの誤解がある。図表1をもとに確認しよう。第1に、TEAPは、大学受験の際に用いられるテストではなく、高校在学中に受験しておくテストだということだ(Step1)。そのテストの得点が、志望学科の4技能の基準スコアを超えていれば、出願資格が得られる。第2に、「第2次試験」(Step2)と称されている試験は、いわゆる大学受験であり、そこでは英語は課されない。「第2次試験」では、文系学部は国語、理工学部は数学が必須で、さらに社会(地歴公民)・理科・数学から各学科の定める科目から1〜2科目を選択して受験する。第3に、TEAPを利用した入試を選択しても、各学科の基準スコアをクリアし、指定された選択科目が共通していれば、何学科でも併願が可能であり、さらには従来の学科別一般入試との併願も可能である。TEAPは受験の選択の幅を増やしてくれるのである。第4に、TEAPを複数回受験した場合(現在年3回実施、高校2年生以上が受験可)は、4技能それぞれの最高得点を組み合せて出願スコアに利用できる。高校の英語学習の成果を、一発勝負によることなく、複数回にわたって測定できるのも、TEAP利用型入試の特徴である。

さらにTEAPの特徴として、採点結果はスコアのみならず、スコアにもとづいた学習アドバイスや国際指標であるCEFRのレベル等が記入されており、その後の英語学習に利用できるような工夫がされていることも付け加えておこう。

測定するのは思考力

TEAPは、あくまでも各学部学科が入学時に求める4技能の英語力が基準に達しているかを測るために利用している。その基準に達した者に対して、「第2次試験」と称するいわゆる大学受験において、どのような能力を求めるのか。これがTEAP利用型一般入試の真骨頂である。前述のように「第2次試験」は2科目だが、選択科目には記述式の問題も出題される。例えば世界史では、歴史事象を記述したのち、「○○とはどういう意味か。具体例を挙げながら120字以内で説明しなさい」とある。教科書には問題文にある歴史事象が記されている。その意味に関しては、それ以外の知識を総動員して考えを巡らし、それを簡潔にまとめる力が必要である。数学に関しては、ある数式が示され、「(数式)が成り立つことを数学的帰納法を用いて証明せよ」とある。これも、公式を当てはめて演繹的に問題を解く勉強に慣れているだけでは太刀打ちできない。

文章理解力や論理的思考力が求められるこうした記述式問題によって、総合的な学力を測定しようとしているのである。TEAPだけを見れば、大学受験で英語が不要になるうえに、受験の選択肢も増え、高校生にとって有利な話のように思える。しかし、第2次試験突破には、知識獲得型の勉強のうえに、論理的に考えて書く習慣を身につけることが必要であり、ハードルは決して低くはない。しかしながら、大学が求める志を持った学生を選抜するには、よく考えられた仕組みであり、その意味で曄道学長の言われる高校と大学の間の壁は低くなり、接続はよりスムーズになる。

そうは言っても、こうした入試が高校現場に与える影響は大きい。2015年度入試から導入したTEAP利用型一般入試であるが、高校に対する説明会は丁寧に行って理解を求め、かつ2015年度は4技能のうち2技能(ReadingとListening)のみを基準スコアとして利用し、2016年度は9学科が4技能を利用し、2017年度から全学科が4技能を利用することになった。

一般の高校を考えれば、偏差値が高いからといって英語4技能の教育に力を入れているところは多くはなく、ListeningやSpeakingは、特別な指導や個人の学習が必要なのが現状である。TEAP導入後2~3年で、4技能全ての得点を用いることは、志願者の増減の点から言えばややリスクが高いように思えるのだが、結果はいかほどであろう。

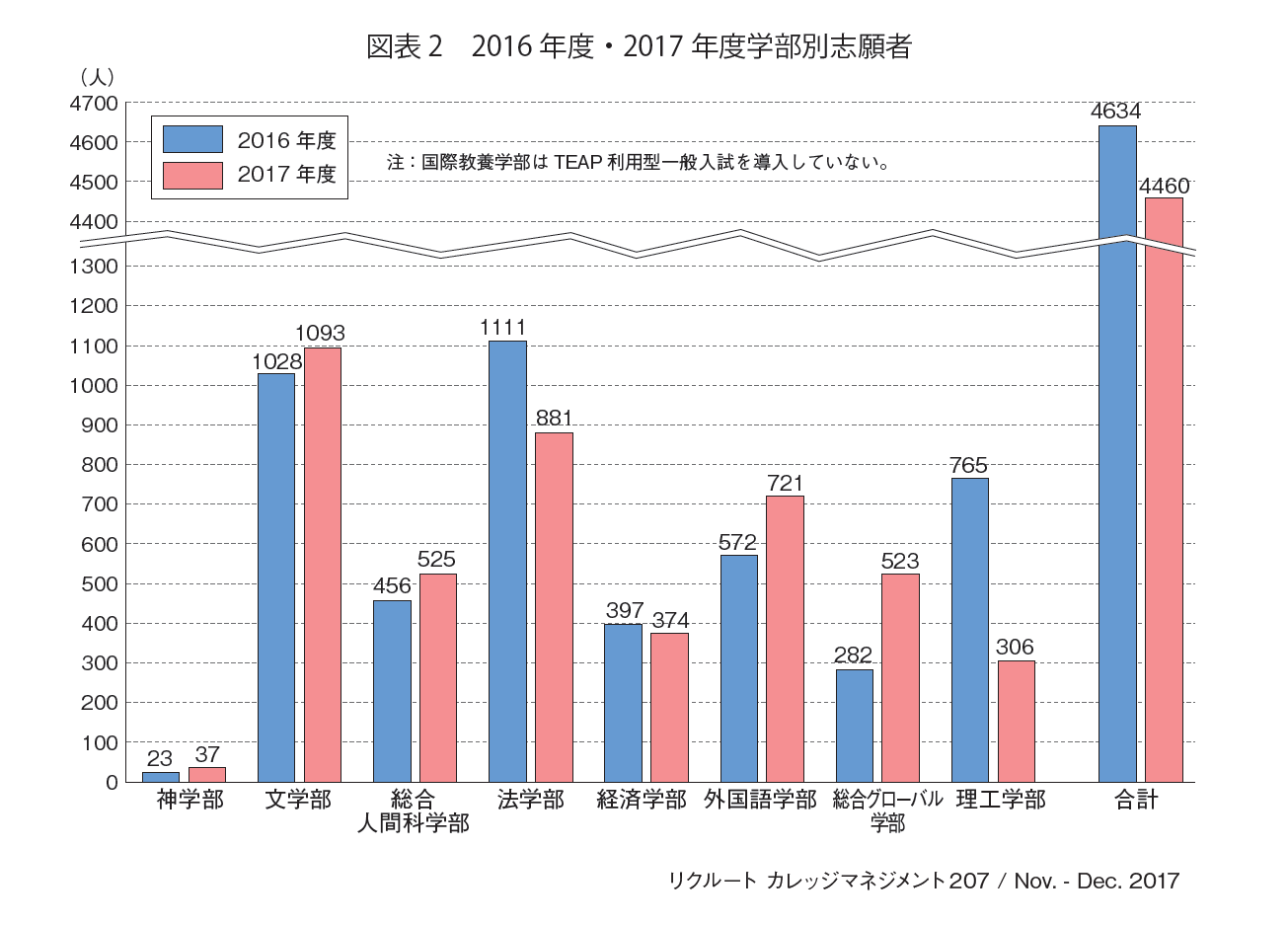

まず、TEAP利用型一般入試志願者の志願者全体に占める比率は、2015年度28.7%、2016年度16.7%、2017年度15.2%である。一部の学科が4技能を導入した2016年度は、確かに前年比でみれば、志願者は大きく減少しているが、これは2015年度が初年度効果であり、2016年度の志願者が減少するのは想定内であった。むしろ、2017年度に全学科で4技能を導入したことで、志願者が大きく減少するのではないかということを恐れていた。しかし、杞憂であった。志願者は4634人から4460人へと微減であることが特筆される。それを学部別にみた図表2からは、志願者が減少したのは、法学部、経済学部及び理工学部のみであり、それ以外の5学部では逆に志願者が増えていることが分かる。また、2016年度から4技能を課している9学科では、いずれも2017年度に志願者が増加している。とりわけ大幅増となったのは、総合グローバル学部総合グローバル学科(241名増加)、法学部国際関係法学科(189名増加)、文学部新聞学科(134名増加)であり、いずれもグローバルを志向する学科である。従って、TEAP利用型という方式に魅力を感じて、それを利用する学生層は確実に存在するといってよい。

ところで、大変興味深いことに、TEAP 利用者のReading+Listening とWriting+Speaking の相関は高くはないそうだ。受信に相当するReadingやListeningができても、発信に相当するWritingやSpeakingが連動してできるというわけではないようだ。その意味でも4技能を課してオールラウンドな英語力をみることには意味があると言う。また、TEAP利用型一般入試で入学した学生の英語力が高いことはもちろんだが、入学後のGPAも高い傾向がみられるそうだ。それは、新しい入試形態にチャレンジする学生は何ごとにもチャレンジ精神が高いのか、思考力を測定する入試を経ているため学問への取り組みが熱心なのか、このあたりは今後の検証課題であろう。

いずれにせよ、TEAPが大学からみた高校との間の壁を低くしたことは確かであり、上智大学としては、今後もTEAP利用型一般入試の志願者を増やしていきたいと考えている。ただ、TEAPの受験料は4技能で1万5000円と決して安くはなく、また、会場や採点者の確保という課題、TEAPを運営している英検協会は今後もクリアしていかねばならない。

20年先を見据えた教育のために

高い資質を備えた学生を確保することを目的として始まったTEAP利用型一般入試であるが、これは、上智大学の2期目の長期計画である「グランド・レイアウト2.0」に沿って導入されたものだ。これは2014年から2023年までの10年間にわたる計画であり、始まって4年目となる。今後の上智大学を「グランド・レイアウト2.0」にもとづき経営することはもちろんのことであるが、それだけではないと学長は話される。

興味深いのは、一方で10年計画は長すぎ、他方で20年先の将来を見据えねばならないと考えておられることだ。10年計画は基本計画としては良いが、社会の変化は激しくそれに対応するためには、必要に応じた見直しも視野に入れておきたい。他方で、社会変化の激しさは、20年先を予測することを困難にしている。しかしながら、大学は20年先の社会を支える者を教育する場であり、20年先を見据えた教育を考えねばならないと言うのである。

そのために、上智大学では、学生の教育を以下の2側面から構成している。一つは、学問を教授することである。古来よりの叡智が体系化された学問は、人間に思考の方法を教えてくれる。これは社会変化によっても揺らぐことはない。これが学部学科で実施されている専門教育である。これが縦に伸びるものだとすれば、もう一つは、横に広がる教育である。グローバル教育センターで実施している、グローバル社会のリーダー育成のためのグローバル・コンピテンシー・プログラム、国連や企業でのインターンシップ、データサイエンス・プログラム等がそれである。社会変化に対応できる力、新たな価値を創造する力、イノベーションを起こす力等の涵養を考えている。20年後の社会に生きる者が、まさに縦横無尽に活躍してくれることを期待しての構成である。「これからは私立大学が個性を発揮するチャンスです。上智大学もチャレンジを続けます」。学長の決意は固い。

(吉田 文 早稲田大学教授)