アクティブラーニングの実質化に向けての課題と対応策(失敗分析からの学び)

もはや「アクティブラーニング(AL, Active Learning)」の言葉を一度も耳にしたことのない教職員はいなくなりつつある。グループワーク等のALの手法を一度ならず実践したことのある教員も増えてきた。オンライン上での教育専門家による無料指導が行われ、優れた成功事例の共有が始まっており、教育としてのALはその導入段階を終えて、急速に次の段階に入りつつある。

これからの数年はアクティブラーニングを実施してきた教育の成果を振り返って検証するとともに、あるべきALのあり方を磨き上げていく実質化の段階に突入していく。その今だからこそ現下に進行しているALを批判的に省察することのできる視点を持ちたいところである。

アクティブラーニング失敗事例ハンドブックの到達点と限界

文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」(平成24〜26年)の3年間、筆者は中部地域23大学グループの一員として、「アクティブラーニングを活用した教育力の強化」というテーマで、地域社会や産業界と連携したサービスラーニングに取り組んだ。

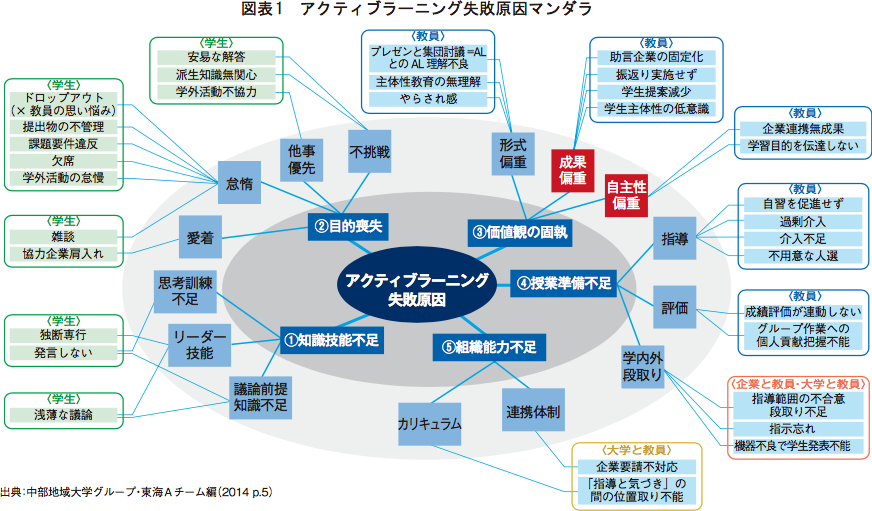

この取り組みの最終年度で『アクティブラーニング失敗事例ハンドブック』(2014年11月刊一粒書房、以下のサイトより入手可能 http://www.nucba.ac.jp/social/report/lecture/entry-14562.html)を作成した。これは他者の躓きの石を「他山の石」とすることを狙い、21の失敗事例について、問題行動、失敗原因と結果を紹介するとともに、その対策と知識化を行ったものである。同時に、収集したAL失敗事例を一望の下に示す「失敗原因マンダラ」を作成した(図表1)。

中央の失敗原因を取り巻く第一円環にある①知識技能不足(学生-能力面)、②目的喪失(学生-志向面)、③価値観の固執(教員-志向面)、④授業準備不足(教員-能力面)、⑤組織能力不足(大学や学部学科等の組織-能力面)、そして第二円環に展開していく点に注目してほしい。もちろん失敗原因は必ずしも単独でなく、複数原因が複雑に絡み合い発生するものであるし、本図に含めるべき項目が恐らくほかにもあるだろう。

以下、このハンドブックの二つの到達点と一つの限界を示す。全体を図示すれば、直接的な問題行動を起こす主体が「学生/教員/組織」の3つのうちのいずれかであること、そしてその原因が大別すれば「能力面/志向面」の2つのいずれかに関わるものであることが見て取れる。このAL失敗原因の鳥瞰図としての役割を果たしたことが、第一の到達点である。

第二の到達点は、プロセスへの注目である。成功したときはその事実だけでもって行動の全てが肯定されてしまいやすい。しかし、失敗したときは行動そのものの反省はもちろんのこと、それがなぜ・どのようにして失敗に至ったのかの途中経過やメカニズムまでを掘り下げて分析することにつながる。この解明に向けての第一歩につながったAL失敗原因マンダラは重要であった。

他方でこの図は、ALの多種多様な形態や側面を受け止めきれていない。図の赤地に白文字になった部分、「成果偏重」と「自主性偏重」から分かることは、成果を出すために介入し過ぎると自主性が失われ、また自主性を育てるために放任すると今度は成果が失われかねないというある種のジレンマにも似たものである。本質的な表現をすれば「何のためのALなのかを考慮した構造になっていない」ところに一つの限界がある。

AL失敗の基本三事例

図の第一円環の③価値観の固執(教員‐志向面)に示された成果偏重と自主性偏重に、残るもう一つの「形式偏重」を加えると、AL失敗の基本三事例が見えてくる。

① 学びがアクティブでないこと

ここでいう「学びがアクティブでないこと」を表す行動例としては、「最低許容行動」(処罰されない程度に指示に従い積極的な言動をしない)や「訓練された無能」(与えられた指示には従うが新しい状況に応用できない)等が挙げられる。

この「①アクティブでないこと」は先述した成果偏重と関連していて、成果や結果を出そうとするあまり学生の活動への介入を強めるため、学生の学びがアクティブにならないというものである。時には趣旨説明や課題出し等で適切な指導が行われないことが理由になることもある。また、教員のほうが熱くなり、学生が一歩引いてしまうようなケースもある。

② 学生のラーニングがないこと

これは先述した自主性偏重と関連している。授業科目には、カリキュラム(科目体系)に位置づけされた学習目的や学習内容(=コンテンツ)がある。そうすると、この「②ラーニングがないこと」とは、自主性を育もうとするあまり肝心のラーニング(学び)を損ねてしまう本末転倒の事態を示すことになる。

別の表現をすれば、もし科目名称にも表れるような「学習コンテンツ」と、その学習過程で習得する「能力スキル」を区別するとしたら、副産物として育成するはずの能力スキルがAL推進の御旗の下で正当化され自己目的化することによって、本来の学習コンテンツの習得が疎かになることにつながるという意味である。

③ FD として機能しないこと

これは形式偏重と関連する。既に述べてきた「①アクティブでない」と「②ラーニングがない」の2つが学生を育てようとする教育上の価値観であるのに対して、この③はALの存在価値に関わるような問題である。「ALよりも研究を進めたい」とか「講義のほうが多くの知識を伝えられるのにALは後退することではないか」「負担を増やすくせに何の見返りもない」等様々な理由をつけて、「やらされ感」とともに形式的にALを実施することになる。

そうして形式偏重になった結果、自らのALがうまくいかない原因を、学内体制や教育行政、さらには授業協力者や学生のせいにする。これではFD(Faculty Development教授法改善)としての思考や行動には発展していかない。単位認定・成績評価の責任者としての教員自らの役割を考えたい。

ただし、あまりにも全学的に推進しようとしたために失敗したAL事例もある。教員に対する適切な「教育負荷」のあり方は、学生の学修時間の確保に伴う「学習負荷」と同様に、ワークロード(workload)の問題として検討すべきであるかもしれない。

以上の基本三事例が示唆することは、教員が学生と関わる指導や介入について過剰でも過少でもあってはならないということであり、ここにアクティブラーニングを進めるうえでの本質的な難しさがある。

要はその適切なバランスなのだが、それは科目の学習目的により異なっている。一般には、その科目の学習目的が正しい知識を習得することであった場合、それだけ教員が介入すべき部分が増えることになる。同様に、目的が知識応用や思考を問うものになるにつれて、それだけ自主性を尊重する指導方針になるだろう。

原因分析から構造分析へ

先述の『AL失敗事例ハンドブック』では、失敗事例の紹介に際して、「原因(Cause)・行動(Action)・結果(Result)」とその対策・知識化を組立ての原則とした。ところがこの分析方法には限界があった。即ち、一般に原因分析といえば、「なぜ」を繰り返すことによって原因を深めて理解するというイメージを持ちやすい。しかし、もしAL失敗事例分析でこれをすると、最後は自己反省になるか、あるいは他者や体制の批判に帰着することになり、誰が失敗の元凶なのかの犯人探しとその押し付け合いになってしまう恐れがある。

そこで、「構造(Structure)・行動(Conduct)・成果(Performance)」というSCPを分析ツールとして提案した。この方法の特徴は、原因を深めるというより、どんな要因がありうるかを構造分析することにより、多面的にあぶりだすところにある。失敗原因マンダラの用語一つを深く追求するのでなく、以下の5つの要因、即ち

- <A> 学生-能力面

- <B> 学生-志向面

- <C> 教員-能力面

- <D> 教員-志向面

- <E> 組織-能力面

以上の構造要因を多面的に検討するのである。

① 原因分析の落とし穴

例えば、「グループワークで議論に参加せず何か上の空な態度で臨んだこと」を一つの事例に挙げてこのことを説明しよう。前者の原因分析により究明しようとすると、以下のようになる。上の空だった理由は<ア>遅れてきてグループワークについていけなかったから→<イ>その理由はいつもの電車に乗れなかったから→<ウ>その理由は昨晩遅くまでバイトして疲れて寝坊したから→<エ>その理由は交替シフトのメンバーが急遽休んだから→…。以上のようになる。<ウ>でストップすれば学生自身の寝坊が原因で、<エ>でストップすれば原因は他者のせいになる。一面を掘り下げているものの、FDの問題として捉えていない分析結果になってしまう。

② 構造分析による多面的な理解

これに対して、同じ事例について後者の方法で構造分析をすると、以下のようになる。上の空だった理由は、<A>学生-能力面:自分の予習不足でしっかり理解できていない項目だったから。<B>学生-志向面:昨晩遅くまでバイトし寝不足で集中できる状態でなかったから。<C>教員-能力面:当該項目を勉強不足の学生のために議論前提知識を再確認する配慮を怠ったため学生が授業に付いて来られなかった。<D>教員-志向面:平素からグループワーク中に教員が私事をするので学生がまじめに取り組むだけ無駄だと思ったから。<E>組織-能力面:カリキュラムにグループ討論するような科目はあまりなく、ここで頑張っても今後につながらないと考えて上の空になった。

上記では5つの構造要因の観点について各1つずつ分析を加えたが、現実には1つの要因について複数の分析が可能なこともあるし、10もの構造分析が同時に進行して相互に関わりあうことも可能性として考えられる。

以上のことから、ひとつの原因を掘り下げる原因分析アプローチより、この構造分析のほうが物事を多面的に見ていることが分かるし、こちらのほうが問題に的確に対処できそうに思われるだろう。失敗原因はこのように複合的に成り立っていることが実は多いのである。

多様な教育環境への配慮が必要

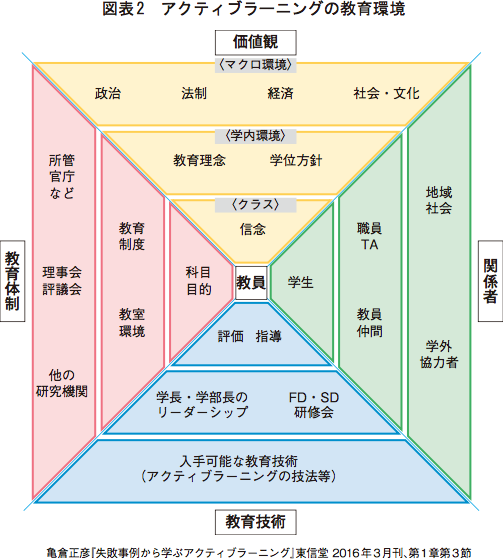

これまで教室での授業といえば教壇上にいる教員が中心になり、その独演会で授業が進行し、座席から授業を聴く学生を半ば無視して進むこともあったが、今や時代は変わりつつある。多様な教育環境への配慮が必要になってきている。ALを実施するうえで考慮に入れるべき教育環境について示したものが、図表2である。

本図は、4つの領域と3つの階層から成っていて、立体的かつ複層的な特徴を備えている。本稿ではこのうち、例として「関係者(領域)」に焦点を絞って説明する。図の中心に位置する「教員」にとって最も身近な「クラス(階層)」での関係者はもちろん学生であるが、次の「学内環境(階層)」では職員・TA(Teaching Assistant学生手伝い)・教員仲間との関わり、そして最後の「マクロ環境(階層)」では地域社会・学外協力者とのつながりが生まれることになる。

この図は構造分析を進めるための背景的な情報として活用できる。先の構造分析で用いた「上の空な学生」の事例でこのことを説明しよう。基底階層として、「個の学生への注目(individual attention)」をして、良好な信頼関係と適度な緊張関係を構築すること。学内階層として考えれば、TAの導入による解決を検討できるし、事務職員との別件の手続き上のトラブルや、他の教員の授業のことでの悩み等についても分析が可能になる。

以上のように構造分析で「学生/教員/組織」を考える際に付随的に検討すべき項目のリストとしてこの図を活用することができるだろう。

本稿の冒頭で述べた問題意識に立ち返り、アクティブラーニングの実施が、個人教員への依存から組織体としての推進に移行していく中で、関わりを持つステイクホルダー(stakeholder利害関係者)が学生を超えて広がりその影響力が増してくる。今後は、多くの教育環境の諸要素に配慮した教育をこれまで以上に求められるようになるだろう。

以上、本稿で述べてきたAL失敗の基本三事例、構造分析、教育環境等の主要な概念についての詳細は、近刊の拙著『失敗事例から学ぶアクティブラーニング』(東信堂 2016年3月刊溝上慎一監修「大学・高校アクティブラーニング」シリーズの第7巻)にさらに詳しく紹介しているのでぜひ参考にして頂きたい。

亀倉 正彦(名古屋商科大学 経営学部 教授)

慶應義塾大学博士課程満期退学・商学修士。専門は経営資源論。文科省の「就業力事業」(2010-2011)の主担当者。同「産業界ニーズ事業」(2012-2014)で中部圏23大学のうち東海Aグループ(=アクティブラーニング)担当副幹事校の主担当者。