講義の個別学習と教室の個別授業/島根大学

FDの推進からでた疑問

学生の教育に対する大学教員の意識改革としてはじまったFDも、当初の講演会やセミナーといった形式から、公開授業や授業検討会へといった変化をたどり、大学独自の取り組みが増え、FDは、特別の時間から、日常の連続した時間のなかに位置づけられるようになった。さらにその過程で、FDの焦点も、教員がいかに授業に工夫をするかといった教授法を考えるものから、いかに学生の学習を自主的なものにし、それでもって学習の成果を上げるかといった学習法を探求するものへとシフトしていった。

教育から学習へ。こう考えたとき、再び、大学の授業の形態が問われることになる。なぜなら、毎週1回90分、半期15回の授業で、学生は本当に力をつけることができるのか。確かに、教室での授業の前後に同時間の予習と復習の時間が設けられているが、それをどのようにして担保するかは、容易ではない。また、学生の学習成果を問うのであれば、学習の進捗状況や理解度が異なる学生集団に対して、教室における一斉授業(講義)を行うことが効果的なのかという疑問も生じる。

島根大学では、このような状況のなかで1つの打開策として反転授業に着目した。

学生の将来を支援するIR─“WILL BE”

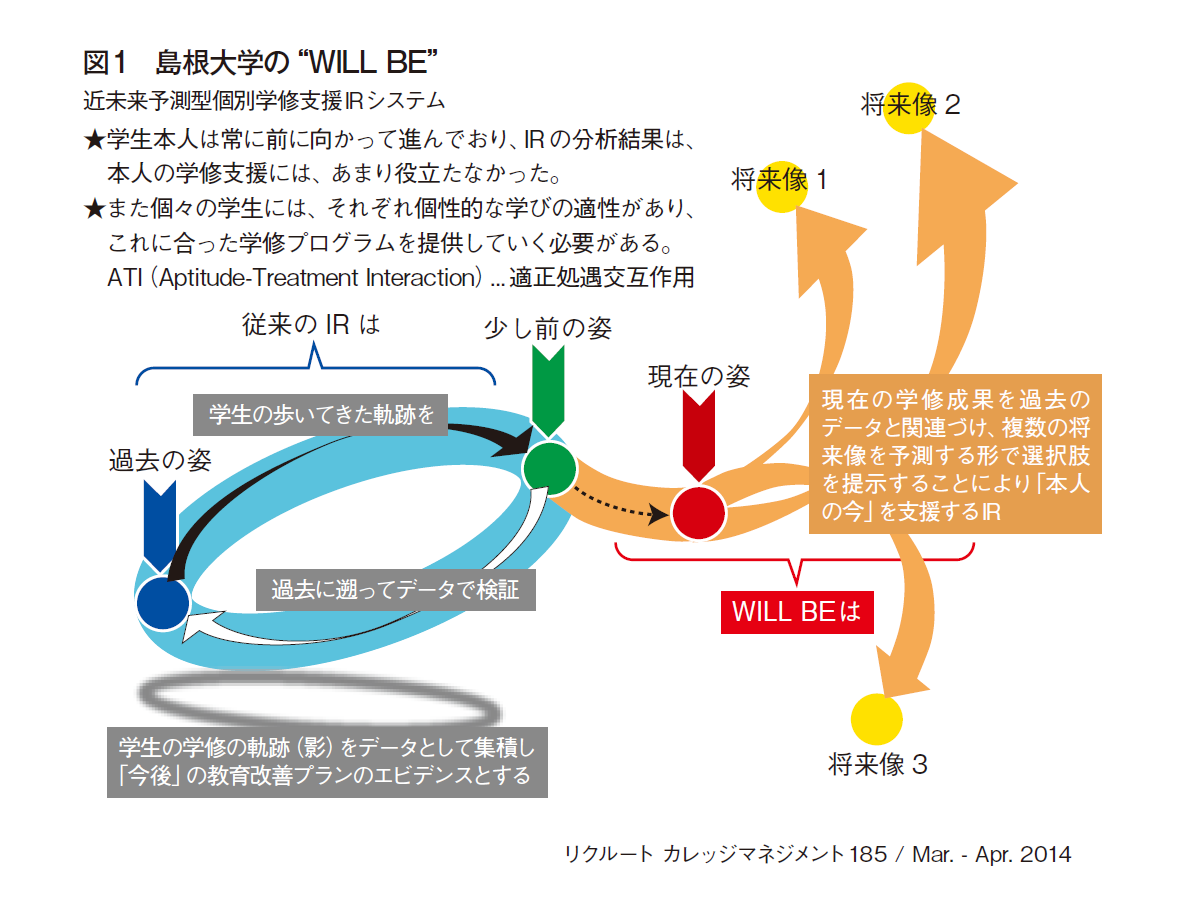

島根大学の反転授業の話をするにあたって、もう一つ前置きが必要だ。それは、現在、開発途上にある“WILLBE”というIRシステムのことである(図1)。IRもFDに次ぐ大学教育改革の手法として、近年、注目を浴びている。学生個々人の学習に関する諸情報のデータベースを構築し、その分析結果を大学の教育の改善に利用するものが多い。

他方、島根大学では、学生の学習の支援という観点からIRを利用しようとしている点で、他のものとは趣旨を異にする。それは、その名の“WILL BE”が示唆するように、学生に対して複数の将来像を予測して提示し、学生がそれに向けて学習を体系的に進められるように支援する未来志向のIRシステムなのである。もちろん、学生の将来像を予測するためには、過去の学習データと関連づけた分析がなされることはいうまでもない。“WILL BE”とは、なりたい自分ということだろうか。

この「近未来予測型個別学修支援IRシステム」を構築するに至った理由について、肥後功一理事・副学長は次のように説明する。「これまでのIRは大学のマネジメント上は必要だが、目の前にいる学生の学習支援には役立たない。学生がなりたい将来像に対して、このような学習が役立つといった支援、あるいは、過去の学習から将来こんなキャリアがありうるといった支援をするためのIRが必要だと考えたのです。学生は将来を見据えることで、現在の学習が主体的になるのです」。確かに、このようなシステムがあれば、学生はなりたい自分に向かって学習の動機づけも高まり、体系的な学習をすることになるだろう。

しかし、なぜそれが、反転授業に結びつくのか。それに対して、肥後理事は、「学生にはそれぞれの個性的な学習形態があり、ある授業形態があるタイプの学生には効果的でも、別の学生には効果的でない場合がある。どのような学習の方法が適切であるかを、過去のデータからフィードバックすることが、“WILL BE”の役割です。そして、より適切な方法を学生に示すためには、授業の手札、例えば、講義型だけでなく、少人数型、討論型、フィールド調査など、たくさん揃えておくことが必要です。その多くの手札の1つとして、反転授業に着目したのです」と話す。

FDの一環として、また、学生支援のためのIRを構築するなかで、必然的に反転授業に行き着いたのである。

ところで、反転授業とは、講義内容について映像で予習をし、教室の授業においては、学生は与えられた課題を解きながら教員の個別指導を受けたり、グループで課題解決型のプロジェクトを行ったりするものである。従来の教室での講義と、教室外で行ってきた宿題や発展学習とが入れ替わったということで、そう呼ばれる。アメリカ発のMOOCによって一躍有名になったが、日本の大学ではまだあまり知られていない。それを島根大学が他大学に先駆けて導入したのは、教育開発センター長の森朋子准教授の発案である。

反転授業開始

森准教授の発案は、大学の実験プロジェクトとして位置づけられ、全学的に参加が呼びかけられたが、学内の反応は意外なほどに多かったという。呼びかけの過程で、ニューズウィークの記事で反転授業を知り、すでに自分の授業で実践している教員がいることも明らかになった。学生の学習の進捗がはかばかしくないことに悩み、個人的に授業を工夫している教員は多いのである。結果的に10名の教員に教育開発センターの教員3名と学務課の職員1名が加わり、15名のプロジェクトが立ち上がり、2013年度の後期と2014年度の前期に反転授業を行い、その効果や課題を明らかにしていくことになった。2013年度の後期は、6科目(生物統計学、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション、基礎化学IIA、基礎水理学、大学で学ぶ世界史B、大学で学ぶ教養古典)において、反転授業が実施されている。

事前の予習のための動画は1回15分程度としたが、その形態についても、教室での授業方法についても、教員の自由裁量とした。ただ、予習用の動画を新たに撮影することは、何よりも経費が追い付かないうえに、教員の負荷にもなる。そこで、パワーポイントのスライドに音声を付加できるiPadのソフトを利用して作成し、それをすでに学内に導入されているMoodleにアップロードすることを基本形態とした。いわば、教科書の読み聞かせである。学生はこれを事前に視聴して教室の授業に臨む。

毎回の授業において、事前授業の予習時間、その理解度、視聴時期を把握し、また、初回の授業前と最終授業後の2回の学生アンケートから学習効果を測定し、これらのデータを総合して、反転授業が学習の効果を上げるか否かにはじまり、どのような内容と形態の反転授業に対して学生は反応するかなどを検討することが、実験としての内容である。

教えるタイプと学ぶタイプ

予習の講義動画の形態がほぼ一定であるため、教室での授業がどのように展開されるかが、反転授業の多様性を生むことになった。いってみれば、教室において、教員の「教授」が多いタイプと学生の「学習」が多いタイプという軸の上に、反転授業が並んでいるといってよいだろう。

前者の「教授」が多いタイプの事例として「生物統計学」をみてみよう。担当の小林和広准教授(生物資源科学部)は、「統計学は、実際に問題が解けないと身につかないが、それを90分の授業のなかでやる時間がないのです。そこで、基本概念を事前に学習して問題を解き、教室ではその問題の解説とさらなる確認問題をやって、理解度を高めようとしました」と、反転授業を導入した動機を語る。

映像は10~15分程度の映像が3本程度だが、学生はおおむね1.5時間程度の予習をしているという。それは映像の再視聴をしながらプリントへの書き込みと予習問題に取り組んでいて、それに要する時間だそうだ。そのうえで、予習問題を解いてアップロードするところまでが予習となる。教室の授業は、採点された予習問題が返却されることから始まり、予習問題で間違いの多かったところを指摘しながら、教員の解説が主であるが、最後の30分が確認問題と発展問題を解く時間に当てられている。ここでは、学生が相互に教えあって解くようにしており、理解度の高い学生とそうでない者とをペアにして座らせている。

授業後にも復習問題があるが再受験可であり、繰り返すことで理解度を上げようとする工夫がなされている。正しく覚えて理解せねばならない統計学という学問の特性上、事前の予習だけでは全ての学生の理解には至らず、講義による説明が欠かせないのが現状である。

それに対して「ヒューマン・コンピュータ・インタラクション」は、教室での課題解決学習が大きな比重を占め、「学習」が多いタイプだろう。担当の平川正人教授(総合理工学部)は、「科目の特性上、学生がいかに自由な発想をして、面白いアイデアを出し、それをものとして作り上げるかが重要です。従って、基礎知識は事前に修得し、教室では協調学習によっていかに面白いものを作るかに力点を置いています」と言う。

20分程度の音声付スライド以外にも、YouTubeなどの関連映像資料も提示されている。視聴後には確認テストがあるが、これは何度でも受験ができる。一転して、教室は、賑やかである。例えば、お天気のアプリケーションを作るという課題に対して、学生はグループで議論しつつ試作品を作り、そのプレゼンテーションと授業は進む。

概ね理系の科目は、理論的な知識を予習で、それをもとにしたハンズ・オンの部分を教室でという反転授業を組むことができるようであり、そこにどこまで学生の参加度を高めるか、それによって学生の理解度が高まるかが授業の決め手になるようだ。

それと比較して難しいのが、人文社会系である。教養教育として開講されている「大学で学ぶ世界史B」は、反転授業を導入している数少ない文系の科目であり、「学習」の要素が強いタイプである。担当の鹿住大助講師は、「学生は、高校の世界史を暗記科目として学んできますから、受験が終わると知識は断片化してしまいます。そこでそれらを再統合して、世界史をストーリーとして語る面白さを知ってもらおうと反転授業を始めました」と言う。ただ、実は、ここには前史がある。2012年度は、講義とともに、学生2人がペアになり課題に対して意見交換する「ワーク」を2~3導入して授業を進めており、予習の課題として本のコピーも配布していた。しかし、授業評価をみて愕然としたのは、学生は予習の課題をほとんどしていないことだった。

そこで、2013度は10回と11回の2回の授業を反転授業として、事前の予習を不可欠にした。具体的には、15分の動画を視聴した後に、資料を読み、それにもとづきワークシートを完成させるところまでを予習とした。授業では4人1グループとなってワークシートをもとに議論をし、プレゼンテーションをすることとした。例えば、10回の授業では、「フランス革命と明治維新を比較する」というテーマについて、資料を読み、背景・プロセス・結果をワークシートにまとめるという事前の作業を課した。

教室では、歴史的事実を自由に解釈する、見解の相違がありうるということを、議論を通じて学習する。世界史を「議論」するという手法は、おそらく多くの学生にとっては初めての経験であり、暗記科目という意識からの脱却という点では、有効な手法であろう。何を題材とするかについても教員の自由度は大きいが、何に焦点を当て、何を到達度と定めるかなど教員側の手腕が問われるように思われる。

効果と課題

さて、反転授業の効果はどのようなものだろう。まだ、学期中であり、授業終了後のアンケートがとれないことには、15回の授業としての効果を測定することはできないが、8回までの毎回の授業に関するデータを見る限り、脱落者はほぼなく、参加者数は初回からほぼ一定である。反転授業であることを知って参加した学生はそれなりの覚悟を決めているということだろう。平均予習時間は、先述の生物統計学の1.5時間に対し、基礎水理学は2時間、基礎化学IIAでは3時間にものぼる。これは、基礎水理学、基礎化学IIAは、いずれもノート作成を課題としているためである。授業ではそのノートのチェックを個別に行い、試験時には自分で作成したノートを持ち込み可としているため、学生はノート作成に時間を割くのである。

これだけ予習すれば、いきなり教室にきて講義を聴くという授業よりは、格段に理解度は上がっていると思われるが、各回の授業の理解度アンケートをみると、必ずしも全体の理解度が授業回数を重ねるごとに上がっているというわけではないことが興味深い。

これについては、担当教員からはいろいろな解釈の余地があることが指摘された。1つには、予習時間と理解度とには相関がありそうだということである。予習に時間をかければ理解が確実になることは容易に想像できる。これと関連して、もう1つには、やる気のない学生は、予習時間をとってもそれがいい加減になり、理解度も高まらないという解釈である。そうだとしたら、やる気のない学生は、授業回を重ねるごとに理解が進まなくなっているのかもしれない。逆に、やる気のある学生にとっては、大きな効果をもたらす装置ということもできよう。

学習成果の向上、主体的な学習…近年の大学教育に求められているキーワードである。反転授業がこれらの問題の解決装置となるとは言わないが、予習をすることが無駄になることは決してないだろう。どのようなタイプの学生、どのようなタイプの授業により効果があるのか、このあたりの実験結果が出ることが楽しみである。

(吉田 文 早稲田大学教授)

【印刷用記事】

講義の個別学習と教室の個別授業/島根大学