大学を強くする「大学経営改革」[69] 国立大学の機能を持続・発展させるための組織運営上の課題について考える 吉武博通

世紀の大改革の法人化と近年急速に高まる危機感

法人化から13年が経過した今、国立大学の現状や先行きに危機感を抱く声が急速に高まりつつある。ネット上では、人件費抑制のための定年後補充凍結などの話題が飛び交い、国立大学をめぐる問題に関する報道も目立つようになってきた。

国立大学の法人化は、国の行政改革に連動して推進されながらも、大学という機関の特質を考慮し、大学改革を促進するという観点から、国立大学法人法という固有の法律に基づいて法人格が付与された点に大きな特徴がある。

文部科学大臣としてその制度化を主導した遠山敦子氏はその著書『来し方の記』(かまくら春秋社,2013)で、「国からの運営費交付金は『渡し切り』(使いみちを定めず支給される)で使途の内訳は特定されず、さらに翌年度への繰り越し可能、自己努力による余剰金もほかに充当できることをはじめ、内部組織、財務・会計、人事などの多くを大学側の裁量に任せることになっている。また、公務員型ではなく、非公務員型にしたことに伴い、教員の兼職・兼業も法人の意思で可能となり、採用、任期、給与などの裁量も大幅に認められ、大学としての人事の在り方が格段に自在となった利点も大きいであろう」と述べている。また、「この二十一世紀はじめの大改革は、大学人の意識と努力さえあれば、加えて十全な財政的支援があれば、この国を再生できる知の拠点として実力を発揮してくれるものと考えている」と強い期待を示している。

こうしてスタートした国立大学法人において、冒頭に紹介したような危機感が増しつつある背景に如何なる問題があるのか、本稿ではその現状を整理しながら、国立大学を本来の改革軌道に再び乗せるための課題について、組織運営面を中心に検討する。

教育格差拡大・研究力低下・若手人材育成の危機

最初に、国立大学関係者が抱いている危機感について、公表された文書や発言から、具体的な内容を確認しておきたい。

2015年11月、国立大学協会は公立大学協会、日本私立大学団体連合会との三団体連名で「国家予算における国公私立大学の基盤的経費拡充に関する要望書」を財務大臣に提出している。その中で、「基盤的経費の削減による弊害が看過できなくなってきており、家庭や学生の経済格差拡大が教育機会の格差に繋がりかねず、我が国大学の研究力の低下、各大学の先進的取組が頓挫する懸念が高まっている」と述べ、教育格差拡大の危機、研究力低下の危機、若手人材育成の危機の3つの危機を強調している。

西尾章治郎大阪大学学長は、「論文生産をめぐる各種データが示すとおり、大学の研究力の停滞は研究への投資やマンパワーの在り方などに起因するところが大きい。特に、学術研究の本質である研究者個人の自由なボトムアップ研究を支える研究費の減少は看過できない」と述べ、運営費交付金の削減が限界にあることを強調している(日本経済新聞2016年10月3日朝刊)。

また、国大協会長も務める里見進東北大学総長は、競争的資金へのシフトが進む現状に対して、「先進的であるとして評価されたはずのプロジェクトでも、期限が到来すれば、翌年から経費削減の対象となる。このため、資金獲得のために、次から次へと新たなプロジェクトを立ち上げなければならないのが実情だ。任期付きで雇った若手研究者以外の人件費にも手を付けなくてはならない危機的状態を招来している」(『中央公論』2017年2月号)と述べている。

地方の国立大学や中小規模の国立大学の危機感はさらに強く、将来の存続自体を危ぶむ、より切実な声が数多く聞かれる。何より危惧されるのは、このような雰囲気を察した学生が自分の大学の将来に不安を抱くといった状況である。

これらの背景には、法人化初年度の2004年度に1兆2415億円であった運営費交付金が毎年1%ずつ削られ、2015年度の1兆945億円にまで、累計1470億円も縮減されたことがある。2016年度は前年度同額を確保し、2017年度も同様の見込みであるが、使途が指定される予算が含まれる等、縮減に歯止めがかかったとの安堵感は大学の現場にない。

「三つの重点支援の枠組み」から一つを選択

予算削減に加えて、文部科学省より次々と打ち出される改革諸施策も正負両面で各大学に様々な影響をもたらしている。

国立大学法人は、6年を一期間として文部科学大臣より示される中期目標に沿って、自ら中期計画を策定し、その承認を受けることで国と計画達成をコミットすることになっている。この制度の目的は、評価による大学の継続的な質的向上、評価を通じた社会への説明責任、評価結果の次期以降の中期目標・計画への反映と運営費交付金等の算定への反映である。

本制度が今も国立大学法人制度の根幹であることに変わりはないが、2012年6月の「大学改革実行プラン」において、個々の国立大学のミッションの再定義と国立大学改革プランの策定・実行等の方針が示されて以降、2013年6月には「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」、同年11月には「国立大学改革プラン」、2015年6月には「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」と題する文部科学大臣通知、同月に「国立大学経営力戦略」と続き、国立大学はこれらの政策を反映させながら2016年度から始まった第3期中期目標期間の取組を開始している。

中でも、2015年6月の文科大臣通知は人文社会科学の軽視として、多方面から厳しい批判を浴びることとなった。その真意や内容の是非は別にして、本通知を含む一連の動きが、相次ぐ国立大学の教員養成系学部や人文社会科学系学部の組織再編に繋がったことは明らかである。

また、国立大学経営力戦略では、第3期において機能強化に積極的に取り組む国立大学に運営費交付金を重点配分することを目的として、「三つの重点支援の枠組み」が新設された。これにより、86の国立大学は、重点支援①(地域貢献とともに強み・特色ある分野で世界的・全国的な教育研究を推進)、重点支援②(強み・特色ある分野で世界的・全国的な教育研究を推進)、重点支援③(全学的に世界で卓越した教育研究・社会実装を推進)のいずれかを選択し、取組構想を提案したうえでそれに対する評価に基づき、財政支援を受けることになった。そのために国は2016年度予算において308億円を確保している。

文科省の説明から、国立大学の単純な類型化や序列化を意図したものでないことは理解できるが、学生・教職員を含めた各大学の関係者や社会の受け止め方次第で効果以上に弊害が大きくなる恐れもある。また、取組構想に対する評価の適正性をどう担保するかという課題があることも指摘しておきたい。

国立大学の自主性・自律性は増してきたか

このような動きの背後には、厳しい財政状況にも拘らず可能な限りの措置を講じてきたと考える財務省、産業競争力会議や教育再生実行会議等を通して大学に変革を求める産業界等の存在がある。これらの主張や要望を受け止めながら、国立大学に改革の加速を迫る文科省の難しい立場に理解を示す声も少なくない。

その一方で、自主性・自律性を高らかに謳いあげてスタートした法人化が、ここにきて明らかに後退しているとの厳しい指摘も多い。石弘光一橋大学元学長は、「法人化後、大学の自主性がもっと増えると期待していた。しかしこれまでの経過を見るとそれとは逆に、政府の介入の度合いが一段と強まってきたといえよう」と警鐘を鳴らす(日本経済新聞2015年6月29日朝刊)。

国と国立大学法人の権限関係は、法人化当初と何ら変わっておらず、国は、ガバナンス改革による法制度面の整備や「学長の裁量による経費」の新設などを通じて、学長がその機能を発揮し易いような環境を整えてきた。

他方で、大学の裁量で自由に使える予算が減れば、運営の弾力性が損なわれ、新たな改革施策を展開することも一層困難になる。また、競争的資金へのシフトが進むほど、文科省との関わりを強め、その意向に沿った提案・申請に注力することになる。さらに、国立大学に対する多方面からの要求や改革の遅れを指摘する声が高まれば、文科省は国立大学への働きかけを一層強めざるを得ない。

法人化時に意図した通りに国立大学の自主性・自律性が増してこなかったとすれば、このような背景によるものと考えられる。

大学の努力と工夫で健全な競争的環境を創出

その意味からも運営費交付金による安定的な財源の投入が何より不可欠となる。しかしながら、危機的とも言える財政状況を背景に、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は国立大学法人予算の編成に当たり厳しい指摘を行い、それに文科省が見解を示し、国大協が声明を発表するという攻防が繰り返されている。

国立大学に投入される予算の総額を増加させることは難しいとしても、大学の裁量で自由に使える予算の比率を高めることは検討されるべきであろう。

教育研究を高度化するために競争的環境は必要である。しかしながら、意欲のある教員の多くは既に自らを厳しい競争環境に晒し、より高い研究成果を上げるべく努力を重ねている。問題は、研究力の底上げをどう図るか、組織としての教育力をどう高めるかである。

大学単位で取組構想を提案させたとしても、学内で推進を担うのは意識の高い教員や当該予算で雇用された任期付きの教職員である。多忙な教員はますます多忙化し、運営の中心となる教職員に任期があれば、組織的に知識やノウハウを蓄積することも難しい。

教員は国内外の学会で研究業績を競い、学部・研究科は競合する他大学の学部・研究科と教育の質を競う。そのような環境を整え、健全な競争を促すことが大学執行部の役割である。

競争的環境の創出に当っては学問分野の特性への配慮も不可欠である。人文社会科学と自然科学を同じ方法や尺度で評価することは難しく、教育方法や研究支援の仕方についても、それぞれの学問分野に相応しいあり方を検討する必要がある。そのためにも、専門分野を超えた率直で密度の濃い対話が学内で活発に行われなければならない。

自主性・自律性を高めるとは、各大学がこのような状況を自らの努力と工夫で作り上げることである。そのためにも、国立大学法人化の原点に立ち返らなければならない。

人材を中心に経営資源を如何に活かしきるか

法人化に当り、国立大学法人制度の概要として、

- 大学ごとに法人化し、自律的な運営を確保

- 民間的発想のマネジメント手法を導入

- 学外者の参画による運営システムの制度化

- 非公務員型による弾力的な人事システムへの移行

- 第三者評価の導入による事後チェック方式に移行

の5つが示されている。

これらの実施状況をどう評価し、どこを改善すべきか、国のレベルでも個別大学のレベルでも十分な検証がなされているとは言い難い。

民間的発想のマネジメント手法として導入された役員会や経営協議会について、各大学は積極的に活用しきれているだろうか。学長や理事に包括的な執行権限を付与することで、形式的な審議を減らし、実質的な審議を充実させることもできる。また、全学的な重点施策をそれぞれどのタイミングで役員会に報告するかを予め明確にしておくことで、改革の速度を上げることも可能になる。学外出身理事・監事や経営協議会学外委員等学外者の知恵や経験を、経営の高度化に活かすための工夫も必要である。

経営は、目的・目標を定め、経営資源の獲得と活用により、それを実現するプロセスである。中でもヒト、モノ、カネ、情報という経営資源を如何に効果的・効率的に活用するかは、経営の巧拙を決める重要な要素である。そのような観点で国立大学法人を眺めると、活かしきれていない経営資源は数限りなくある。

その中で最も重視すべき資源は当然ながら人材である。特に、職員については、教育改革、学生・キャリア支援、産学連携、社会・地域連携、国際交流など、高度な知識や専門性が求められる業務が増加するとともに、教職協働の機運も高まり、仕事を通して能力を飛躍的に伸長させる大きな機会が訪れている。

その一方で、多くの国立大学において、法人化以前からの人事慣行が根強く残り、仕事の仕方も大きく改善されない中、業務量の増加と人員の削減だけが進んでおり、結果として、この好機が活かされていないのは極めて大きな機会損失である。

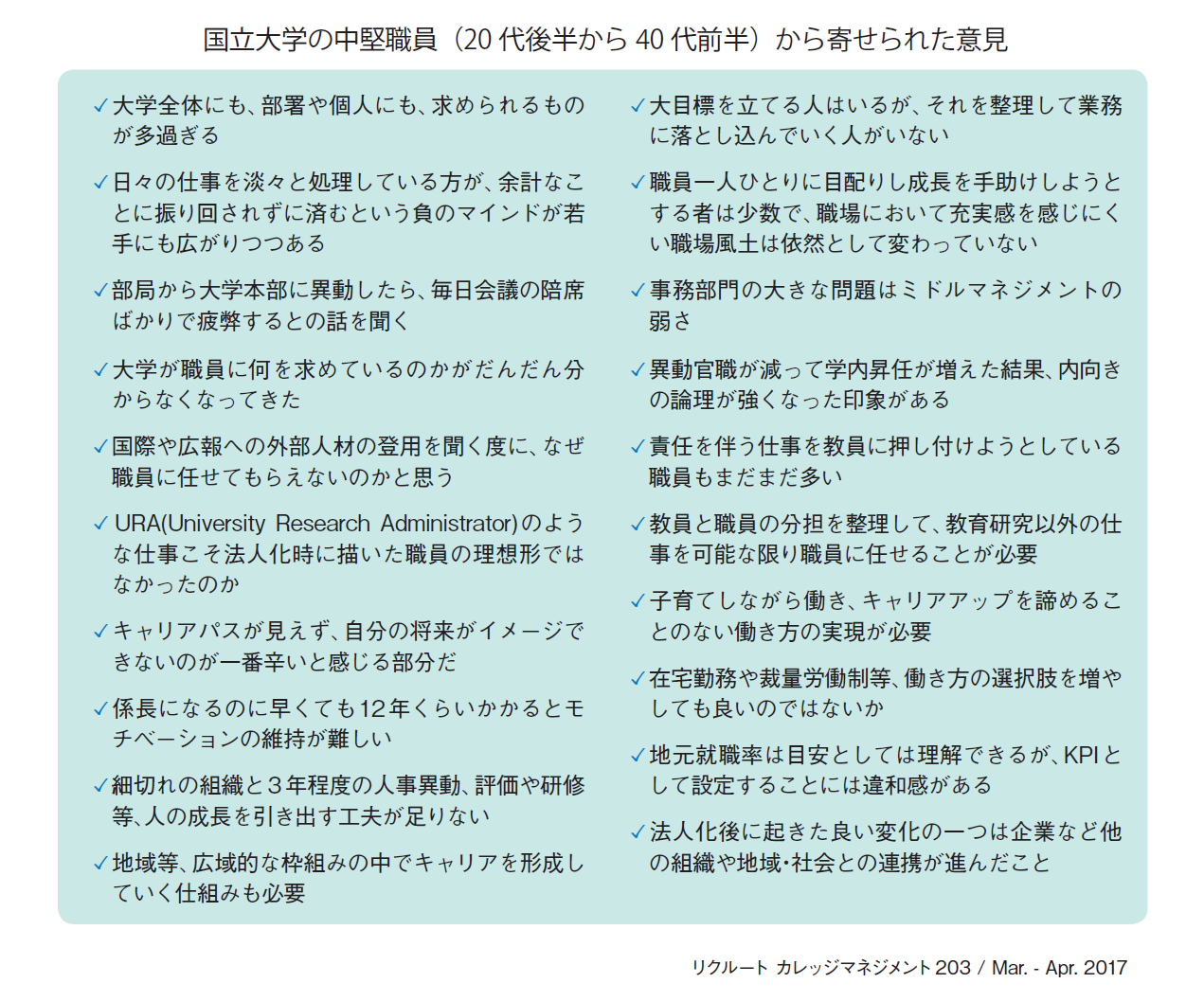

本稿の執筆にあたりメールとSNSを用いて、全国の国立大学の20代後半から40代前半の中堅職員の意見を集めてみた。主な意見をできる限り原文のまま並べてみたのが以下の表である。筆者の認識と概ね共通しており、いずれも現場の状況を的確に捉えているものと考えられる。

大学ごとに改めて実情と課題を把握する必要があるが、徹底した仕事の簡素化・効率化による業務負荷の軽減、職員に期待する役割の明確化、キャリアパスの明示とより早期の役職登用を含む人材配置・育成方針の明確化、部課長層のマネジメント力強化、ワークライフバランスを含む働き方改革などの施策を総合的に検討・推進することは、国立大学共通の最重要課題の一つと言える。

これらの取り組みを含めて、学長や理事・副学長の役割は増す一方であり、より高いマネジメント能力が求められる。しかしながら、その養成は個々人に任されたままである。

経営の本質を理解するとともに、人を使い、組織を動かすための考え方や方法を学ぶ。そのための教育システムの整備は喫緊の課題である。

ある国立大学の医学系の女性助教から次のようなメールが寄せられた。「今後どのような基準で大学教員が評価され、選定され、身分が保証されていくのか全く不透明です。若い学生を基礎研究に勧誘することも無責任でできません。ますます実験・研究に携わる人材が不足し、業績が出せないという悪循環に陥ってしまいます。私もいつまで続けられるものか不安な気持ちでおります。」

このような不安を少しでも払拭できるための真の改革を加速させなければならない。

(吉武 博通 筑波大学 ビジネスサイエンス系教授)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[69] 国立大学の機能を持続・発展させるための組織運営上の課題について考える 吉武博通