教授行動・学習行動・学修成果の相互検証による教育の質保証/産業能率大学

産業能率大学(以下、産能大)は、1925年にマネジメント研究の先駆者である上野陽一により創設された日本産業能率研究所を母体とし、以来、即戦力となるプロフェッショナル人材の育成を通じ、産業界の発展に貢献し続けてきた。「自ら実践する」「他者の実践を助ける、指導する」「組織の実践を促す、主導する」ことのできる人材を育成すべく、経営学部(経営学科・マーケティング学科)、情報マネジメント学部(現代マネジメント学科)のほか、通信教育課程も充実させている。

特徴の一つとして、全ての学生に対して知識の定着と活用を第一に考え、「学生が自ら考え、行動できる」仕組みを作る「学生主体の教育体制」がある。学生一人ひとりが大学生活を経て、社会に出た時に自ら力強く生きていけるよう、主体性と能動性を育む実践的な学びを提供する教育体制を長きにわたって整えている。

近年は、アクティブ・ラーニング等の教育方法のより効果的な活用や学生の学習支援を促進し、全学的なFD活動や教育研究も積極的に推し進めている。2014年には「大学教育再生加速プログラム(以降、APプログラム)」のテーマⅠ(アクティブ・ラーニング)・Ⅱ(学修成果の可視化)複合型に採択され(全国の国公私立大学等から250件の申請の内46件が採択)、中間評価でS評価を獲得する等、きわめて高い評価を得ている。

これらの取り組みを導入した背景や経緯等について、浦野哲夫学長、杉田一真学長補佐(教育支援センター長・経営学部准教授)にお話をうかがった。

既存の取り組みを基盤としたAPプログラムの導入

先に述べたように、創立以来、産能大は学生の主体性と能動性を育むような実践的な学びに尽力してきた。こうした既存の取り組みを基盤としながらさらに発展させるために、APプログラムのテーマⅠ・Ⅱ複合型に「授業内スタッツデータ及び学生の学習行動データに基づく深い学びと学修成果を伴った教育の実現」をテーマとして申請し、採択されている。

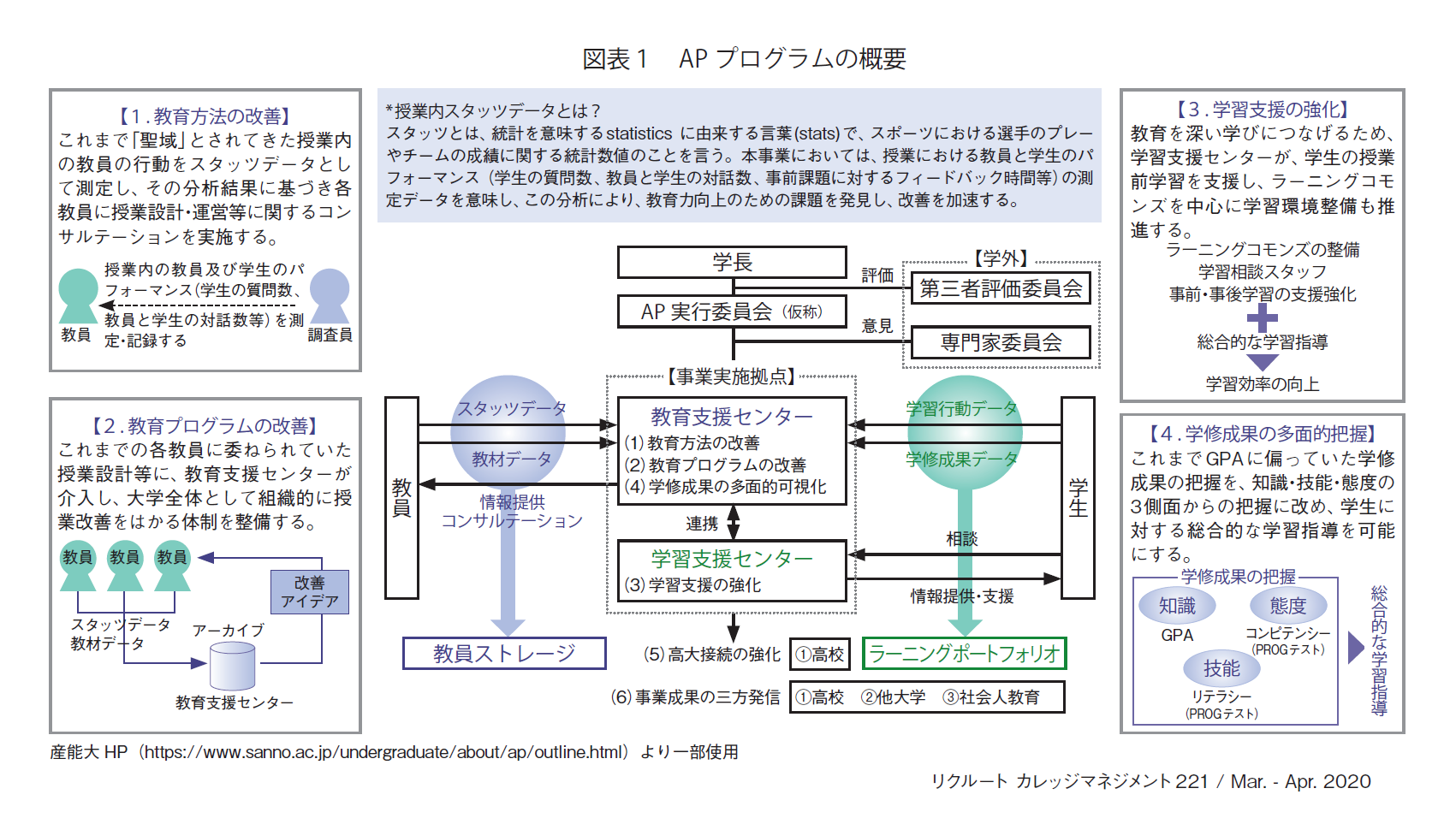

その概要は、教育支援センターの新設や学習支援センターの機能強化により、授業における教員と学生のパフォーマンス(学生の発言数、教員と学生の対話数、事前課題に対するフィードバック時間等)を測定したスタッツデータ、授業外の学習時間等の学生の学習行動データ、及び知識・技能・態度の3側面から把握した学修成果の分析に基づき、教育方法や事前・事後課題の質量等の改善を図り、深い学びと学修成果を伴った教育の実現に取り組むものである(図表1参照)。

具体的には、(1)教育方法の改善 (2)教育プログラムの改善 (3)学習支援の強化 (4)学修成果の多面的把握 (5)高大接続の強化 (6)事業成果の三方発信を行う。実施に当たっては、通信教育部門の学修成果の評価方法や提携先である湘南ベルマーレのデータ測定・分析ノウハウ等、産能大の全てのリソース(ALL産能)を投入して成果を最大化し、大学教育における先導的事例を創出することを目指している。

こうした取り組みを導入するに至った背景には、「学生のバラつきが顕著に見られ、講義一辺倒の授業ではだめという危機感があった」と浦野学長は当時を振り返る。その打開策の一つとして目をつけたのがアクティブ・ラーニングであり、取り組みの評価をアウトプットの視点だけでなく、アウトカムの視点からも測定することであった。「学生が何をしたか」だけでなく、「学生がどう成長したか」といった学修の「成果」としての視点からも測定し、取り組みの改善に活かすことを意識するようになったのである。「どのように測定するのかは、今でもまだ試行錯誤を重ねている」と浦野学長は謙遜するが、まずは評価の視点を広げることからスタートし、学生の現状や育みたいチカラを意識した測定手法の検討を着実に進めているようだ。

教授行動・学習行動・学修成果の相互検証

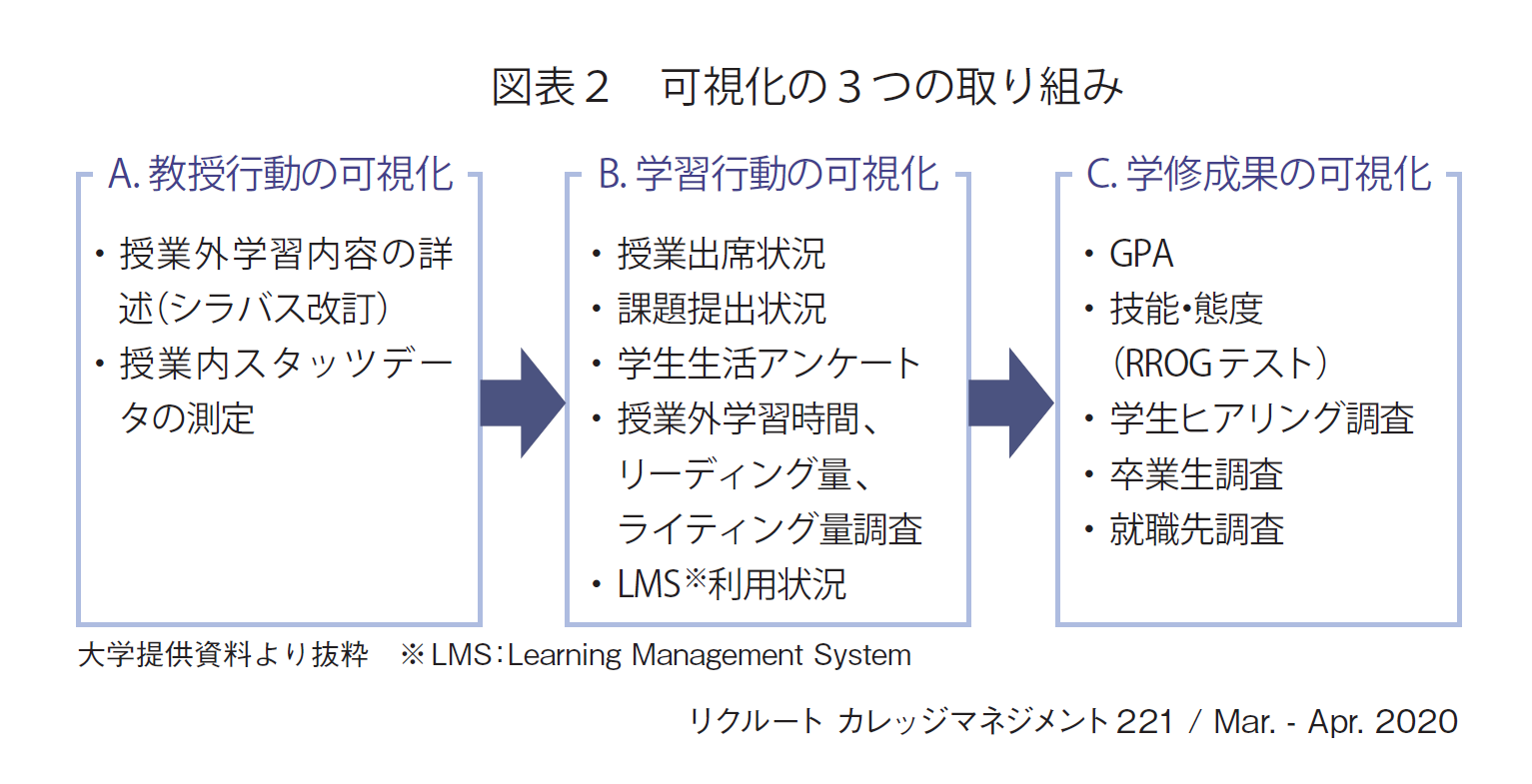

産能大のAPプログラムの軸は、教授行動・学習行動・学修成果を可視化し、相互を検証することによって教育の質保証を行っている点にある。最終的な目的を学生の学修成果の向上とし、そのためには学生の学習行動の改善が必要であり、そのためには教授行動の改善が必要であると考え、この3つをいかに可視化し、連動性を高めるかを重視しているのである(図表2参照)。

以下にて、それぞれの可視化について具体的に述べていく。

学修成果の可視化 ─卒業生調査と就職先調査の戦略的活用

まずは、学修成果の可視化についてである。

学修成果を可視化する試みは、今や多くの大学で行っている。「特別なことはしていない、あくまで手法なので」と杉田学長補佐は謙遜するが、産能大でも、GPAやPROGテスト、学生ヒアリング調査等を継続的に行い、チェックすることで、その傾向を捉えてきた。そのうえで、学生に欠けているものに対して、効果的であると思われる取り組みを積極的に実施している。例えば、「学生のコミュニケーション力や協働力が低い傾向が見られたので、学外の人々との対話を増やす機会を設ける」といった具合である。

さらに産業界に近い産能大ならではの強みを活かして卒業生調査や就職先調査を実施・分析し、取り組みの方向性の検討や改善に活かしている。具体的には、ホームカミングデー等を利用し、20~30歳代の卒業生に対して「企業で働くうえで必要な能力」「学生時代のどのような学びが役立っているか」等を尋ねるとともに、卒業生の就職先にも「企業が必要としている能力」等を尋ね、両者を軸としたプロットを描きながら、大学として育成するチカラを可視化している。

教授行動の可視化─「聖域」である授業内スタッツデータの活用

学修成果の可視化を進めている大学は多いだろうが、そのプロセスに目を向けている大学はどの程度あるだろうか。特に教員による教授行動については、学修成果に大きな影響を与えることを当然視しながらも、ある種の「聖域」として、その実態を可視化することをあえて避けているのではないか。授業評価(アンケート)は授業改善の基本的施策として定着しつつあるが、その評価に対する信頼性や学生の(消費者としての)目線からの授業満足を追求することへの違和感なども指摘されており、教授行動の実態を可視化していると言えるのかは疑問である。

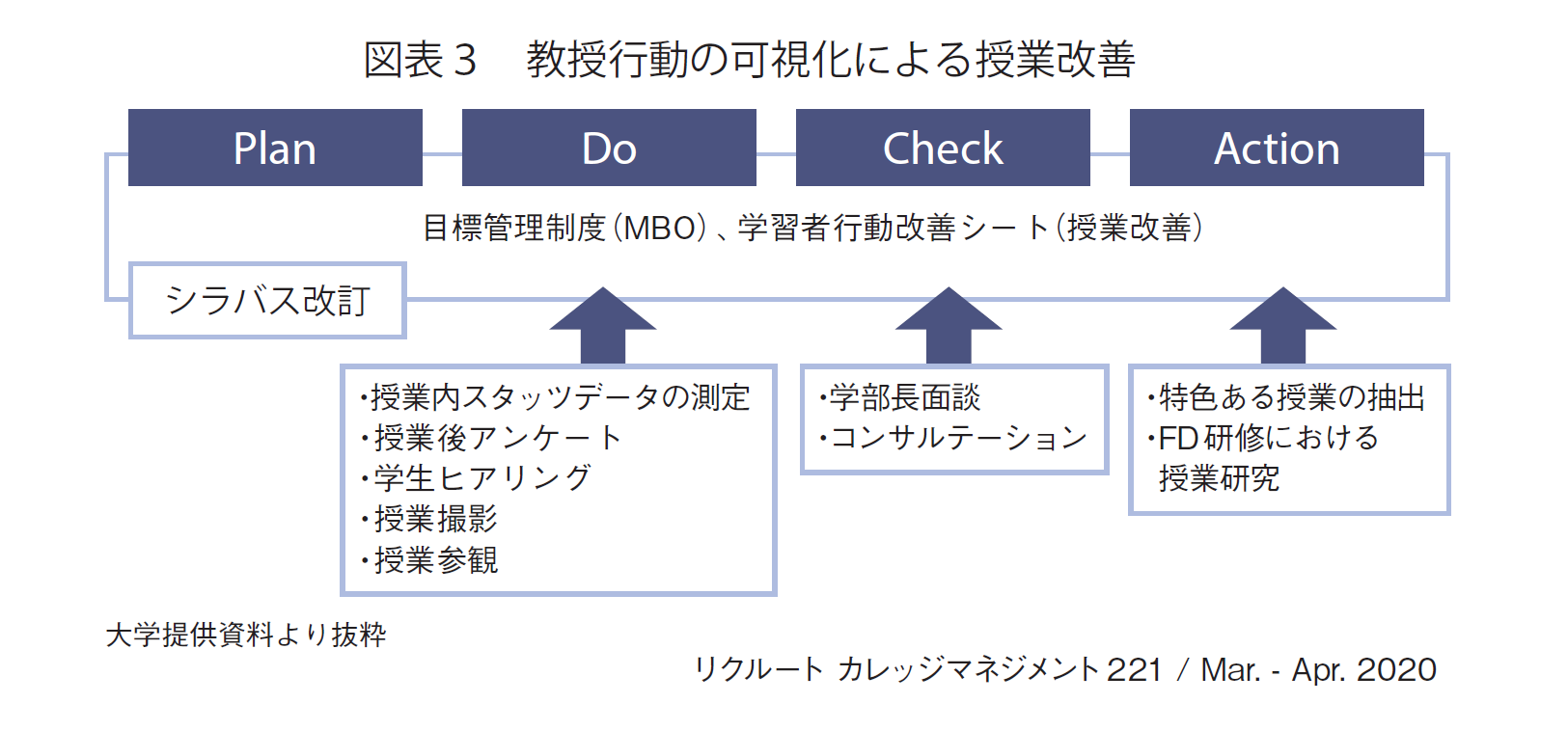

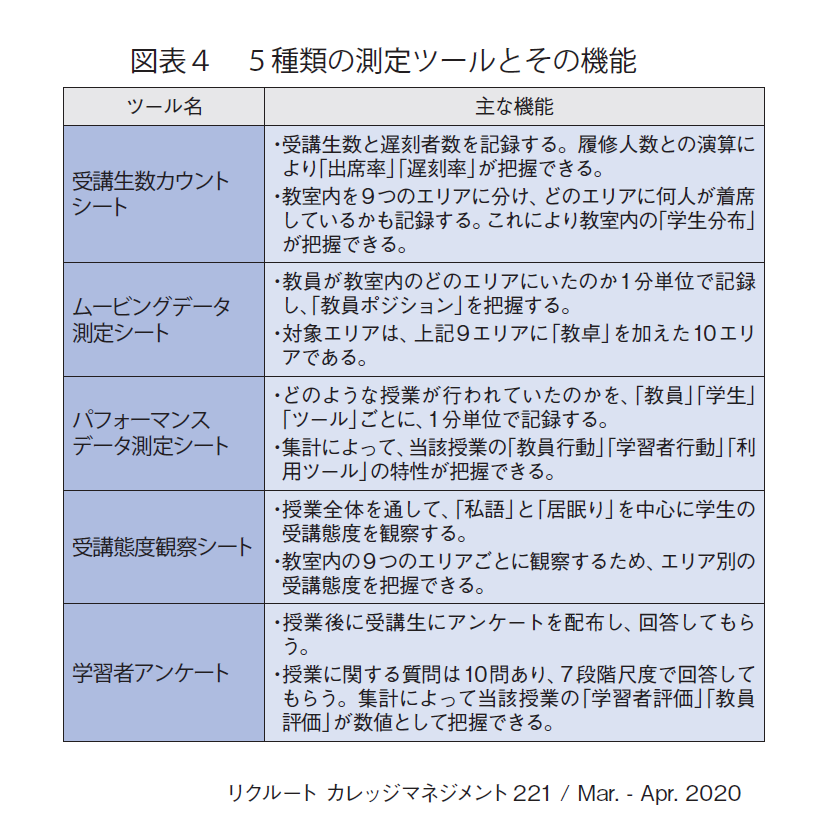

産能大では、授業評価だけでなく、授業内スタッツデータの測定により教授行動を細かに可視化し、IRとFDをつなげることによって授業改善を進めている(図表3参照)。具体的には、授業内の教員の行動についてトレーニングを受けた学生がスタッツデータを測定し(図表4参照)、その分析結果に基づいて各教員に授業設計・運営等に関するコンサルテーションを実施するとともに、大学全体として組織的に授業改善を図る体制を整備している。教員は、1年に1回はこうした機会を設けることになっている。

「教員の抵抗や反発はなかったのか」と率直な疑問を投げると、「経営学やマネジメント等に関連する実務家教員が7割を超えていることもあり、さほどの抵抗はなく、前向きに取り組んでくださっている」と浦野学長はにこやかに答えてくれた。とはいえ、「抵抗感のある教員もいると思うので、『モデル授業の開発のため』ではなく『個々のPDCAに沿った授業改善を加速するため』 と丁寧に説明し、半期に一度の学部長面談も『どう解釈されていますか』といった問いかけ型で行い、改善したところを中心に確認している」と、この取り組みが自己改善を促す趣旨であることを強調して、同意を得ているとのことである。

自己改善を促す働きかけにするためには、データ測定を目的化せず、実効性のあるものにする必要があるだろう。そのための工夫として、「教学管理職によるコンサルテーション」や「FD研修による組織的な授業改善」も積極的に行っている。授業に対して、「優劣」や「良し悪し」といった上下の評価ではなく、タイプに重きをおいた「(教員の個性を活かした)特色ある教育」として評価をし、授業研究も促しているという。

学習行動の可視化─授業時間外学習への着目

学修成果に直接的に影響するのは、言うまでもなく学生の学習行動である。

産能大では、LMS(Learning Management System)を活用し、学生の学習行動として、授業出席状況や課題提出状況だけでなく、授業時間外の学習にも着目し、その可視化を進めている。具体的には、授業冒頭に学生自身が、LMSに自身の授業外学習時間(分)、リーディング量(字)、ライティング量(字)、学習に一番費やした内容等を入力している。「手作りのシステムだが、学生自身が入力することで、自覚や自己認識を促すことにつながっている」と杉田学長補佐はその意義を強調する。

入力された結果(データ)は学生と教員が共有し、教員は授業設計等の改善案を検討するなど、授業改善にも役立てている。複数開講している基礎ゼミ等では、担当者会議にて改善策を検討しているという。

このシステムを導入して6年目になる現在、7~8割の学生が入力をしており、少なからずの学生にはこうした取り組みが習慣化しているようだ。学生の授業外学習時間も、2014年度の8.5時間(平均)から2018年度の16.7時間(平均)へとおよそ2倍に伸びている。

こうした「厳しい」学習スタイルは、高校生等にも「良い形で」伝わっている。2014年度には4,713名であった入学志願者は、2019年度には8,923名へと約2倍に増加しただけでなく、自己成長の必要性についてある種の覚悟を決めた学生が入学するようになったという。

とはいえ、全ての学生が積極的に授業外学習をし、その状況を入力しているわけではないため、大学側のサポート体制も整えている。2015年には「学生が相互に教えあい学びあうことを通じて成長することを目指した学生の組織」としてShares(Sanno Hearty experts in Active learningRESources)を設立した。2019年度からは「Buddy」と称する新入生フォローを実施し、新入生が不安に感じていることを個別に先輩が回答する仕組みも作っている。

複数ユニットの連携による組織的取り組み

これらの取り組みを継続し、教育改善を恒常的に進めるためには、「組織的に」推進する仕組み作りが鍵を握るだろう。授業改善を始めとした教育改善を、個々の教員の意識や努力に委ねるだけでは、恒常的に改善を進めることは難しい。APプログラムのような時限付き予算を伴う取り組みを期間終了後も発展させていく難しさは、多々指摘されている通りである。

産能大では、学長を委員長とした15名程度の教員と職員が一体となった委員会が中心となって、複数のテーマに応じたタスクベースの8つのユニットの連携により、APプログラムを組織的に進めている。

今年度でAPプログラム自体は終了するが、「予算がついたから実施したのではなく、実施していることに予算がついたので、これまでの取り組みを継続することは十分可能である」と浦野学長は自信を持って語る。組織的な取り組みも既に内在化しており、ユニットの多少の再編を行う程度で、これまでの取り組みを基盤としつつ発展させていくことが可能だと言う。

「今後もアクティブ・ラーニングやPBLの先行事例としての優位性と、設立理念に表れるような大学の個性を活かして進化させていく」と浦野学長は今後の展望を語る。具体的には、「実践性と理論の両立をしながら、主体的に学べる学生を育成したい。担当者として役立つだけでなく、経営やマネジメントを担える人材を、さらにはグローバルに活躍できるような人材を育成していきたい」と言う。

そのためには、大学だけではなく、高校における学びの転換も必要である。産能大では、2017年に「主体性」「協働力」というキーワードを軸にした探究型の学習プログラムを新たに開発し、全国各地の高等学校に実施ガイドを配布したり、教員研修を実施している。高校における探究的な学びが推進されているなかで、こうした学習プログラムを介在した高大接続は、今後より一層期待されるものであろう。

産能大の取り組み、特に「聖域」とされている授業内の教授行動の可視化や評価に対しては、賛否両論あるように思う。しかし、今後の大学の教育改善の一つの方向性を示していることは間違いない。「情報や成果の公開を積極的に発信していく」とのことなので、関心を持たれた方は、ぜひとも実際に足を運び、リアルな情報の収集や議論を交わして頂きたい。

(望月由起 日本大学文理学部教育学科教授)