組織・制度改革からマネジメント改革へ─改革推進にふさわしい運営システムを如何に作るか

ガバナンス改革の歴史と学教法改訂

2014年度は大学ガバナンス改革の年といわれることは間違いない。しかし、改革の歴史や課題全体から見れば、新たな出発の年と位置付けるのが適切だと思われる。

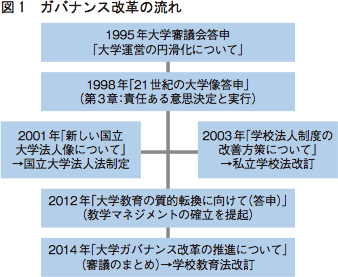

学校教育法の改訂により教授会の役割や権限が変わり、学内諸規程の改訂が一律に実行され、学長選任制度や副学長の位置づけも改変された。しかし、こうした課題は突然出てきたわけではない。図1に示したように、大学ガバナンス改革は1990年代から一貫して大学改革の主要テーマであり続けた。しかも、その内容は、1998年の大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改善方策について」の第3章「責任ある意思決定と実行」(文科省HP)と直近の2014年「大学ガバナンス改革の推進について」(審議のまとめ)を読み比べてみると、課題も改善方向もほぼ共通していることが分かる。それは、学長のリーダーシップの確立、そのための補佐体制の整備、教授会の位置づけや運営改善、職員の役割の高度化等である。

大きな違いは、今回は、教授会の役割や権限等を法令で改正することに踏み切った点にある。その背景には「教育振興基本計画」、さらには安倍政権の「日本再興計画」で大学改革を経済再生の切り札の一つと位置づけ、大学を変えるにはガバナンス改革が不可避だとして閣議決定し国策として推進したことが上げられる。

この改訂はガバナンス改革の歴史で大きな意味を持つが、教授会の位置づけの法改正だけで、いきなり迅速な意思決定ができるわけでも、全学が一丸となって動くようになるわけでもない。これまでの答申等でも、トータルな改善には組織・制度改革と運営改善の総合的な取り組みが不可欠とされてきた。文科省や行政側からやれるのは法改訂で、それを生かして実際の運営の改善を行うのは、それぞれの大学しかない。

各大学とも、改訂法に沿った学内規則の整備は終了した。しかし、問題はそれをどう動かし、機能させるかということだ。改革の本来の狙いや目指すところをつかみ、課題に正面から向き合って、自らの改革推進にふさわしい機動的な運営が求められる。肝心なのはこれからということだ。

私大ガバナンスの類型と特性

ガバナンスで常に指摘される問題点は、私が所属する私学高等教育研究所(以下私高研)の2011年調査(206大学回答)(注1)でも裏付けられている。「理事会と教授会で方針や意見の違いがたまにある」26.7%、「理事会と教授会の関係不全が課題である」も37.4%と4割近い。意見の違いがない所は選挙で学長を選んでいる比率は31%しかないが、意見の違いがある所は学長選挙型が61%を占める。やはり選挙を採用している大学は理事会との意見の対立が生まれやすいことは確かだ。「学長方針は学部に不徹底、しばしば調整がいる」29.2%、「学部教授会には直接関与できず、1学部でも反対すると事が運ばない」17%という実態は、ガバナンス改革の必要性を提示している。

直近の2014年の同じく私高研の地域連携(COC)マネジメント調査(注2)でも、学長のリーダーシップの確立や迅速な意思決定は、できているという法人もある反面、トップが統括できる組織構造になっていない、補佐体制が弱い、なんでも教授会の傾向、学部の独立性が強く統制が効かない、組織が複雑で手続き重視等の問題点を指摘する法人もかなりの数に上る。

私大のガバナンスは、以前から学長の選任方法によって、A理事長・学長兼任型、B学長理事会指名型、C学長選挙型の3類型に分けられてきた。2011年調査では、Aが2割弱、Bが4割強、Cが約4割という分類となる。その特性は、Aはオーナー系が多く、小規模、歴史は古い所と新しい所が半々、経営・教学の関係は良好。Bはややオーナー系が多く、中規模、新設大学が多く経営・教学の関係良好。Cは非オーナー系が多く、大規模、歴史があり、経営・教学に意見の違いありということだ(注3)。

ただ、注目したいのは3類型を比べても定員充足率や就職率、中退率、消費収支差額比率等には大きな差がない点だ。つまり、トップが強く権限を持っている、また逆に、ボトムアップの民主的運営だといっても、このガバナンスの型の違いでは、平均すれば成果は変わらない。

成果に直結するマネジメントとは何か

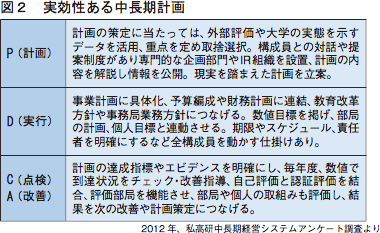

では何が成果に結びついているか。私高研「私大マネジメント」チームの調査では、まずは実効性ある中長期計画だ。これが経営・教学改善、定員確保や消費収支差額比率の向上に効果がある。実効性があるということは計画があるだけでは駄目で、図2にあるように、プラン自体が現場の実態から出発し、具体性があり、達成指標や数値目標が明確で、達成度評価を行い改善につなげるサイクル(PDCA)が機能していることが必要である。

我々の過去3回の調査でも、2006年、中期計画策定率が25%の時は、計画がある大学が成果を上げていた(注4)が、2009年調査で策定率55%になると計画があっても予算や事業に具体化されていないと成果は上げられず(注5)、2012年調査で75%になると、計画があり具体化しているだけでは駄目で達成度評価まで踏み込んでいる法人が成果を上げている。

2009年調査では、例えば中期計画が財政計画にリンクしている法人は帰属収支差額比率が+8.3%であるのに対し、できていない場合は-1.9%、同じく計画が予算編成に反映されている場合は+7.5%、反映されていない場合は-0.5%と明瞭な差が出ている。

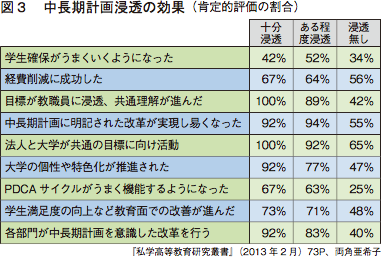

このようにPDCAが機能している所は政策が浸透、課題の共有が進んでおり、図3で見るように、政策浸透度は、改革推進、円滑なマネジメントの遂行など多くの面で成果に結びついている。

こうして見てくると選挙型・非選挙型等、どのガバナンス類型であっても、具体性のある中長期計画を立て、教職員に浸透させ、PDCAを本気で実行する戦略的マネジメントに努力している大学は成果を上げていることが分かる。

2014年には、前述した地域連携(COC)活動とマネジメントの関係についてのアンケート調査を行った。ここでは、地域連携はトップダウン型よりボトムアップ型のほうが成果が上がっていることが明らかになった。学長の選任方法と地域連携の成果のクロスでも、「十分成果を上げている」のは、学長指名型が12.6%なのに対し、学長選挙型は22.4%である。選挙型、ボトムアップ型の運営のほうが多少優位なのは、地域連携がもともと現場からの取り組みからスタートしているという性格も影響していると思われる。しかし、この型に多い「議論によっては調整に時間がかかる」法人は、成果の比率が少ないことからも端的に分かるように、形だけが成果に直結しているわけではない。

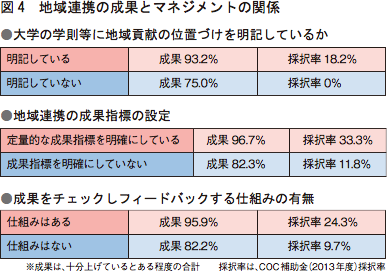

それでは何が成果の要因か具体的に分析していくと、図4の通り、地域連携の方針が学則やミッションに明確に位置付けられ、地域連携の専門部署や全学的委員会が置かれ、権限の委譲が進んでおり、成果指標が明確で、成果をチェックし、フィードバックする仕組みがあるところが成果を上げ、COC補助金の採択率も高い。つまり、どの型であってもこうした地域連携マネジメントが構築できれば成果を上げることができるということだ。

また「方針の浸透」は成果にかなり影響を持っている。中長期目標・計画が教職員に共有されている所は82%が成果を上げているのに対し、共有されていない所は成果は54%しかない。前述したPDCAの実質化、方針共有の効果は、ここでも明瞭である。

求められるガバナンスとマネジメントの一体改革

こうしたことを総合すると、理事長、学長の権限、教授会の位置づけや役割、意思決定の組織・体制等のガバナンス、統治形態の改革は極めて重要だが、政策と計画を推進するマネジメントがなければ機能しないということだ。

大学の弱点である統制力の強化、そのための組織や権限、いわばハードの改革は不可欠だが、教育・研究を本業とする大学では、最後は一人ひとりの学生、研究テーマ、業務課題に向き合う教職員の自覚的行動、共感や意欲をいかに作り出すか、このソフトの改善なしには成果は得られない(注6)。専門家集団である教員組織を動かし、役割の異なる理事会と教授会、事務局、理事・教員・職員という別々の集団を一つの方向に向かわせねば目標実現に迫れない。これは企業とは異なる組織特性だ。トップ集団の権限の強化だけでは構成員の心は結集できず、何を実現するのか、ミッション、目標や実現計画の共有、その遂行を担う幹部の資質、構成員からのボトムアップが求められる。

この点は、今回の改革に中心的役割を果たした一人、日本IBM出身で現在国際基督教大学理事長の北城恪太郎氏も「学長に期待されるのは、まずは大学ビジョンを策定し、学内に広く伝え、共感を得ること、教職員からも積極的な改革案の提示を求め、数値目標を設定し、進捗を評価すること、そのうえで権限がある」と述べている(注7)。

この点で私が注目しているのは、経営・教学・事務を貫く中長期計画を軸とした運営の抜本的強化、戦略経営の確立である。厳しい環境では明確な旗印が不可欠であり、学生の育成は総合的な施策なしには進まない。この策定過程を通じて法人・大学・事務局が進むべき大きな方向を一致させ、いったん方針が決定すれば強力に実行することが求められる。こうした政策を軸とした運営がトップの恣意的な行動や過度の教授会自治を乗り越え、真の教職協働や職員の運営参画を進め、長期にわたる一貫した改革を前進させる。ガバナンスとマネジメント、法人・大学・事務局の一体の全体構造改革、強いリーダーと参加型運営のベストミックスを作り出さねばならない。最終的には何割の教職員を目標達成行動に組織できるかが大学改革力の根源であり、そのための各大学に即したシステムの構築が必要だ。理事長が法人全体を「総理」し、学長が大学を「統督」するためには、権限と共に政策統治が極めて重要だ。ガバナンスの究極は、構成員の気持ちを如何に結集し、動かすかにある。

これからの私大運営改革に求められるもの

最後に、今回の学校教育法改訂で注意すべき点として私大の理事長と学長、法人と大学の関係がある。改訂は学長権限強化を軸にしており、これは学長が経営の全権を持つ国立大学法人はともかく、私大運営全体を対象としたものではない。

この点に関しては、「IDE現代の高等教育」の本年1月号、特集「学長のリーダーシップとは」で、文教大学学園理事長渡辺孝氏は「私大の学長の立ち位置が正しく理解されていない」と違和感を述べ、桜美林学園理事長佐藤東洋士氏は「私学で学長に求められるのは教学面でのリーダーシップだ」とし、金沢工業大学総長黒田壽二氏は「私大の管理運営や基本方針は、理事長が決定権を持っており学長はその権限の委譲の範囲で機能する」ことを強調している。

審議のまとめや改訂通知は、私学法に基づき理事会が法人の最終意思決定機関であると述べているが、特に理事長の権限強化や力を持った学長との関係の変化については言及がない。

日本の学校法人制度の特質の一つに、法人と大学の意思決定機関が私学法と学校教育法の二つの法律で別々に定められこの両者の関係に定めがない点がある。私大の2元構造とか2重構造とか呼ばれ、現実にもこの両者が対立したり権限を主張し合ったりしてきた歴史がある。しかし、私学の根本精神である「自主性と公共性」即ち、自由なミッションに基づく自主的、自立的な経営と国公立と同じ基準で公教育を担う大学の公共性、この結合・統合の努力の過程が私学に強い個性とともに信頼や活力をはぐくみ、私大の発展を作り出してきたといえる。

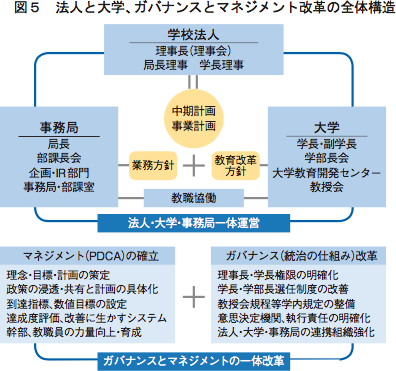

私大での学長のリーダーシップは、理事会と一体にならない限り力を持たない。今回の学教法改訂による学長統括力強化を、法人との一体運営の更なる強化につなげていかねばならない。図5に示した法人運営総体の改革を、戦略達成の視点から作り上げていくことが必要だ。

また、改訂通知では私大の学長人事等は改訂対象でないとされ、何も変えなくてよいとの理解もある。私学は学長選任に様々な方式があるが、理事会が学長を決定するという本来の原理に立ち返り、優れたトップを、幹部や構成員の適切なコンセンサスを踏まえ、改訂法の精神で選任していかねばならない。時代は強いリーダーシップを求めている。もちろん、私大運営の具体的な仕組みをどう作るかは歴史と環境で違い、ひとつとして同じものはない。法律による一律的な定めや規制は、私大の個性や機能分化には逆行する。

2018年から18歳人口は再び急減期に突入し、今後、回復は見込めない。厳しい時代を生き抜く、改革推進にふさわしいマネジメントが大学の未来を約束する。

(注1) 私学高等教育研究叢書『中長期経営システムの確立、強化に向けて』(2013年2月)

(注2) 同叢書『地域連携活動の意義と推進マネジメントのあり方を考える』(2015年3月)

(注3)「 私大のガバナンス」両角亜希子『IDE現代の高等教育』2012年11月号

(注4) 私学高等教育研究叢書『私大経営システムの分析』(2007年11月)

(注5) 同叢書『財務、職員調査から見た私大経営改革』(2010年10月)

(注6) 本稿ではガバナンスを統治の機構、組織や制度のハードとして、マネジメントをその効果的な運営、人材やその育成等ソフトの意味で使っている。

(注7)『 IDE現代の高等教育「』学長のリーダーシップとは」2015年1月号

篠田 道夫(桜美林大学教授 日本福祉大学学園参与)