大学を強くする「大学経営改革」[25] 人材育成を含む基盤づくりは地道な取り組みから 吉武博通

大学運営に携わった6年間を振り返って

国立大学が法人化される1年前に新日本製鐵から筑波大学に移り6年が経過した。

ビジネスの現場から大学改革を主たる任務とする教授に転じるという、当時あまり例のない形でのスタートであった。着任後1年間は法人化準備に携わり、法人化以降は、学長特別補佐、理事・副学長として大学運営に関わってきた。学生に接し現場を知ること、自らの経験を教育研究に活かすことを目的に始めた大学院と学群の授業も年々科目数が増えてきた。また、本連載をはじめ大学改革に関する執筆・講演などを通じて国公私立大学のトップや役員・教職員の多くとつながりを持つことができた。

自身が予想していた以上の速いペースで大学という世界に溶け込め、変革期に重要な仕事に携わることもできた。そのことからしても予想を上回る順調かつ恵まれた6年間であったが、大学の魅力を実感しながらもその一方で変わるべきものが変わらないもどかしさもあった。また、自身に対する批判も少なからずあり、自分の存在自体が大学にとってマイナスに作用していないか自問自答を繰り返す日々でもあった。

理事の任期が満了し、大学本部における業務が一区切りついたのを機に、本号ではこの6年間に経験したことや感じたことを率直に述べてみたい。これまでの拙稿に比べてやや主観的要素の強い随想風のものとなるが、外から大学に飛び込んだ者の体験を通した問題提起として、参考になれば幸いである。

広い視野と書く力を持った職員育成の必要性を痛感

大学改革を先導する新構想大学として創設された筑波大学には大学本部における企画立案力を確保するため、数名の教授で構成する企画調査室という組織が置かれていた。筆者はその専任の室員・教授(社会工学系)として採用された。企業での経営・組織改革の実務経験が重視されたが、通常の教員人事と同様に全学の人事委員会の審査に付され、賛成14、反対2という票数で決まったという。

大学に来て最初に頼まれた仕事はいくつかの式典における学長挨拶文の作成である。学長に出席を要請した組織の教員や職員が原稿を作るのが通例であったが、教員が書いたものは自分の組織の業績を中心にしたものになりがちであり、職員が書くと過去の文例に依存した訴える力のないものになってしまう。

会社ならば秘書や総務の若手社員が当該式典の意義、出席者の顔ぶれ、社長の考え方などを意識しながら一定のレベルの原稿を書き上げてくる。それ自体が訓練であり、それを繰り返すことで、経営的な視点を身に付け、考える力や書く力を鍛えるのである。

大学職員という既存の枠の中に自らを閉じ込めることなく、学長の視点に迫るくらいの広い視野、大学や当該組織を思う当事者意識、考え抜く習慣、書く力などを身に付けた大学職員を一人でも多く育てなければならない、それが最初に感じた問題意識である。

法人化が職員の意識改革と能力向上の契機となる

次に与えられた仕事が法人化に対応した制度面での整備であった。非公務員となることから、労働基準法に則った就業規則の制定、労使協定の締結などが必須となる。企業出身者といえども労働関連業務の経験が薄い筆者にとってはすべて一からの勉強である。労働法の教科書を手にし、教職員に対する説明会や組合交渉で立ち往生しないように準備した。

国立大学の職員は自分の仕事の領域から少しでもはずれると担当外といってそれを退け、新しいことも敬遠しがちというのが当初の印象だったが、一緒に仕事をするうちに少しずつ積極性が増してきた。法人化に伴うこれらの作業は職員の意識を切り替える契機となったようである。

法人化後は、中期目標・中期計画に沿って毎年3月末に翌年度の年度計画、6月末には前年度の年度業務実績報告書を文部科学省に提出しなければならず、この作業に多くの時間をとられることになった。

提出まで1ヶ月を切ったあたりから、担当係長と若手職員の2人が筆者の執務室に入り浸りとなり、3人で原案を練り上げていく。計画・評価に時間や労力がとられ過ぎることの問題は大きいが、全学的な取り組みや学内各組織の活動を把握できる。そのことを通して、作業に関わった職員に全学的視野や企画力などが着実に身に付いたことは大きな収穫である。

判断基準や問題の解き方を示しながら任せる

本連載でも紹介した開学以来の大規模な学士課程組織の再編である学群改組は、筑波大学の教育システムとその現状・課題を理解し、幅広い分野の教員を知る良い機会となった。

この時も企画部門や学務部門などの職員が大きな力を発揮した。教育組織の再編に職員は口出しできないという雰囲気があったが、筑波大卒の職員を集めて学生時代の経験を基に意見を述べてもらうなど、それぞれの職員が持つ経験や知識を聞き出すうちに、結果として多くの職員たちがそれぞれの立場で再編作業に主体的に関わるようになっていった。

係長以下の職員に学群長との交渉を任せたこともある。以前なら許されなかった仕事の仕方かもしれないが、国立大学の係長クラスは会社なら課長に相当する年齢である。職員だから、管理職じゃないからという、本人の資質や意欲と無関係な形式要件だけで成長の機会を閉ざすべきではない。

大学は人材育成を最大の使命とする機関なのに、若い教員や職員に存分に力を発揮させようとする意識が乏しいと感じることが少なくなかった。そのような組織風土を少しでも変えるべく、任せられることは任せるようにした。

「責任は自分がとるから各自で判断するように。迷ったら、学生のためになるか、大学の発展につながるか、社会に説明できるか、の3つの基準で判断してほしい。」という言葉を繰り返した。

但し、任せるだけで成長する訳ではない。例えば文書の作成であれば、手本となるようなものを書いてみせることや一緒に悩みながら書いてみることが必要である。考え方や問題の解き方を示すことと、同じ場を共有すること、その上で任せる。それらをやらずして、意識改革を叫ぶだけでは人は育たない。

現場との対話を重視し組織の隅々に目を配る

現場の教職員との対話にも時間を費やした。総務・企画担当に国際連携という新たな業務が加わった時は留学生センターに出向き、所属の全教職員から各自の問題意識を聴いた。それがその後の国際戦略の下敷きとなった。

教育研究に対する技術的支援や実験装置の運転等を主たる業務とする技術職員はそれまで大学本部から最も遠い存在であったが、彼らが提案した「夏休み自由研究お助け隊」を支援したり、人事課の職員と共に技術職員の組織化を進めたり、彼らの仕事に全学的な光を当てることにも取り組んだ。

これ以外にも関わった仕事は経営から教学まで実に様々であるが、以前は自分から仕掛けることが多かったのに対し、最近では逆に筆者が受身に回り、判断を迫られ、仕事をさせられるというケースが増えてきた。法人化あるいは昨今の大学を取り巻く環境が教職員の意識を変えつつあるようだ。

大学に魅力を感じ、教職員に敬意をもって接する

これらの仕事を進めるにあたり特に心がけたことを述べておきたい。教員・職員の一人ひとりに敬意をもって接し、それまでの仕事の仕方を否定するような言動を慎むということである。十分に出来たとは言えないが、常に意識するようにした。

大学は知れば知るほど奥が深く、規模が大きくなるにつれて学問分野も果てしなく広がる。どんなに巨大な企業であっても社内であれば話している内容が全く理解できないということはないだろう。それに対して大学は学問分野が異なるだけで何を話しているか分からない。多くの学生がいて、世界各国からの留学生も学ぶ。国際的な企業といわれている日本の大企業以上に国際性も豊かでもある。

大学に魅力を感じ、学生を愛し、教職員に敬意と親しみを持たなければ大学で仕事をする資格も意味もない、それが基本的なスタンスであった。

特に、職員との関係についていえば、時間ができると職場に出向き言葉を交わすようにした。職場の雰囲気もわかるし、一人ひとりの気持ちや体調の変化に気付くこともある。仕事以外の趣味や特技などをあらかじめ知っておくと会話はより弾む。職場は明るいにこしたことはない。それだけでコミュニケーションも円滑になり、仕事の質も生産性も高まる。

企業と大学の違いと共通点を分数で説明する

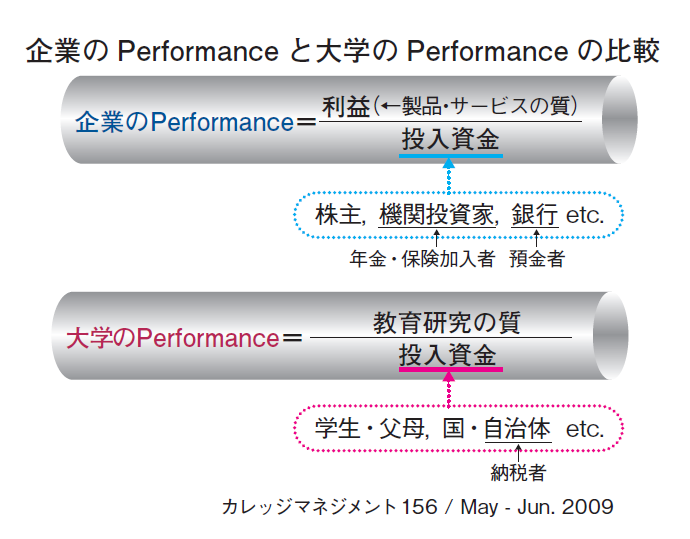

もう一つ心がけ、工夫したことがある。企業と大学の違いと共通点を論理的に説明できるようにしたことである。図表は企業と大学のパフォーマンスを分数で表示し比較したものである。分母はいずれも資金であり、その原資は国民が得た所得ということになる。それを出資や融資の形で企業に投じるか、税や学生納付金などの形で大学に投じるかの違いだけである。

それに対して分子をみると、企業は利益、大学は教育研究の質となり、ここで大きく異なってくる。しかしながら、さらに仔細にみていくと、企業の利益も製品やサービスの質の結果ということになる。教育研究と共通する点もあるのである。

こうやって、違いと共通点を丁寧に説明すると理解を得やすい。大学での議論は観念的であったり、感覚的であったり、感情的であったりすることが少なくない。冷静かつ論理的であることは何かを為す上で重要である。

批判を受けたことも大学を理解する良き経験

このようなことを地道に積み重ねたにもかかわらず、「大学のことを知らない企業出身者が大学をかき回している」という類の批判は常にあったようである。すべてが間接情報であり、面と向かって批判されたことはない。すべては自らの責めに帰すべきことであるが、6年間を通して常に心に重くのしかかった。

その背景となる構造的要因を推測し、整理してみると以下のとおりとなる。

筆者の下には、担当業務の範囲を超えて様々な相談・要請・提案などが持ち込まれた。短時間で理解し、素早く行動してくれる、そんな印象をもたれたのかもしれない。確かに、企業と大学では仕事の速度がまるっきり違う。問題の本質・軽重を見極める、自らリスクをとって判断する、どこをどう動かせば事態が進展するかの要所を押さえておく、これらは管理者としての基本動作であり、ビジネスの現場で鍛えられてきた。

その感覚のままで、持ち込まれた事案を速やかに解決しようとすればするほど、組織のどこかにストレスが生じ、強引に進めたとの印象を与えてしまう。相談を持ち込んだ人は満足するが、どこかに軋みを残していたのかもしれない。

そのこととも関連するが、職員組織の中では、上位者になればなるほど筆者との関係に苦労していたようである。上位役職者は従来の組織風土や人事システムの下で苦労を重ねながらキャリアアップしてきた。法人化前は部課長の大半が全国レベルで異動を繰り返すいわゆる移動官職であった。法人化後は学長の任命権に基づくこととなったものの、文部科学省に対するロイヤルティの方が赴任先の大学に対するよりも高くなるのは心情的に理解できる。また、生え抜きであっても年長者ほど保守的な傾向を示す。これは大学に限らずどの組織でも同じだ。

これらの上位役職者とも誠意を持って接してきたが、彼らの意識・力量の向上や若手職員の積極的な登用などに関する思いが強すぎた結果、若手に期待を持たせる一方で、上位役職者に戸惑いや不満を生じさせる結果となったようである。

さらに、大学教員の中に民間企業から来たばかりの者が大学執行部の一席を占めることへの抵抗感や違和感があったことも否めない。全教員の少なくとも4人に1人とは話し合ったり仕事をしたりしている。何事も気軽に相談できる親しい教員も少なくない。しかしながら、この感覚や空気ともいうべきものは容易に変えられるものではなかった。

このような分析が正しいかどうか確たることはいえないが、大学の内と外の間での人材の移動・交流は今後一層増えていくであろう。また、大学の意識や組織風土を変える上でも、筆者の事例が多少の参考になることも考えられる。そのような理由から、時が経たないうちに振り返り、整理してみることにした。

最先端を手厚く支え、旧態依然たる部分を変える

6年間の経験を振り返ってみたが、大学に対する現時点での率直な感想を述べるとAmbivalent(相反する感情)いう形容詞が最もそれに近い。大学に大いなる魅力と可能性を感じ、さらに発展してほしいと願うポジティブな気持ちと大学を根底から揺るがすような危機を経験しないと根本的な部分は変わらないのではないかというやや突き放した見方である。

健全なる危機感や高い志の下で着実に変化し進化を遂げつつある部分と、ぬるま湯に浸かり既得権を守ることのみに関心を払うという旧態依然たる部分が並存しているのが現在の状況である。前者に焦点を合わせた時の大学に対する見方と後者の実態を知った時の見方では大きなギャップが生じてしまう。

個々の教員を見ても、研究業績・教育への情熱・運営能力・人格などの面で優れた教員がいる一方で、何らかの疑問を抱かざるを得ない教員もいる。学内政治や人事に強い関心を示す、自身を客観化することなく役職に就こうとする、そのような教員が比較的容易に影響力を行使できることも大学組織の弱点である。

職員についても、意欲・能力・柔軟性に富んだ職員から、新しいことや変化を避けようとする職員まで幅広い。それらの結果、特定の教職員に益々仕事が集中する一方で、そうでない者との間に負荷のアンバランスが生じ、その差が拡大することになる。

これと同じことは学生についてもいえる。大学で何かを得ようと懸命に努力している学生がいる一方で、卒業しさえすればよいと考える学生、規範意識や道徳意識を著しく欠いた学生なども少なくない。

このような状況だから、高等教育に対する公財政支出を増加させるべきという意見から、企業は血の滲むような経営努力を重ねて生き残ったのだから大学も甘えは許されないという厳しい意見まで、かなりの広がりができてしまうのだろう。

大学には守るべきものがあり、変えることがいつも正しい訳ではない。しかし、変わるべきなのに変わろうとしない、その部分を如何にして変えるかが大学改革の最大の課題であることは明らかである。それに手をつけずに、現在の延長線的施策を続ければ、アクティブな組織や教職員を益々疲弊させ、変えるべき部分は依然としてぬるま湯という状況を許すことになる。

最先端を手厚く支え、旧態依然たる部分を根本的に変える、それを国レベルや個々の大学レベルで如何に戦略的・効果的に実行できるかが問われている。

4月からは企業と大学の実務経験を経営学の教育研究と大学研究に活かすことになった。

上に提起した問題をどう解くかについては、自身のこれまでの経験と政策・理論などを結び付けながら、重要と思われるテーマ毎に方向性を検討していくことにする。いま少し本連載にお付き合い願いたい。

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 大学院ビジネス科学研究科教授)