小さい大学だから発揮できるリーダーシップで改革を推進/北海道文教大学

北海道文教大学は1999年に設置された小規模大学である。その起源は1942年に全国6番目の栄養学校として創立された北海道女子栄養学校にさかのぼり、長い間、実学重視の教育を行ってきた。同大学は、地方の新設小規模大学ながら、近年、人間科学部で医療系学科を相次いで開設し、志願者増を実現させている。何がそれを可能としているのか。鈴木武夫理事長・学長にお話をうかがった。

改革の軌跡

(1)外国語の単科大学開設へ

北海道文教大学の設置母体である学校法人鶴岡学園はもともと短期大学として札幌市藤野に3学科(食物栄養学科・生活文化学科・幼児教育学科)を擁しており、当時も学生確保に問題があったわけではなかった。しかしながら、全国的にも短期大学への進学率低下の傾向が見られ、さらに北海道は大学進学の際に、道外に学生が出ることがあっても入ってくることはほとんどないにもかかわらず、4年制大学38校、短期大学19校もある激戦区であり、少子化に伴い厳しい状況になることはデータを分析すれば明らかであった。こうした短期大学への進学率の低下をいち早く予見し、1980年代から4年制大学への転換を模索し、鈴木理事長自ら、設立場所や教育内容、施設などを検討してきた。当時は工場等制限法があり、札幌市内に新しく大学を作ることができなかったため、近隣市を検討してきたが、その過程で、学園都市構想をまちづくりの中核に掲げる恵庭市から大学を建設してほしいという話があり、6万平方メートルを超える土地を取得した。1988年に恵庭キャンパスを開設し、まずは短期大学から食物栄養学科を移した。恵庭に移った教員は「島流しにあった」と嘆いたが、「将来よくなるから、頑張ってほしい」と理解を求め、大学の開設に向けて具体的に着手していった。伝統と強みのある栄養分野の学部設置も考えたが、当時は国際化の波もあり、熟慮の結果、外国語の単科大学として開学することにした。外国語を教える大学はたくさんあるが、経済成長が目覚ましい中国などを視野に入れた外国語は道内でほぼ見られなかったため、実際的な言語教育を基本とした外国語学部を構想し、3学科で入学定員150名からスタートした。

(2)人間科学部の設置-相次ぐ医療系学科の新設

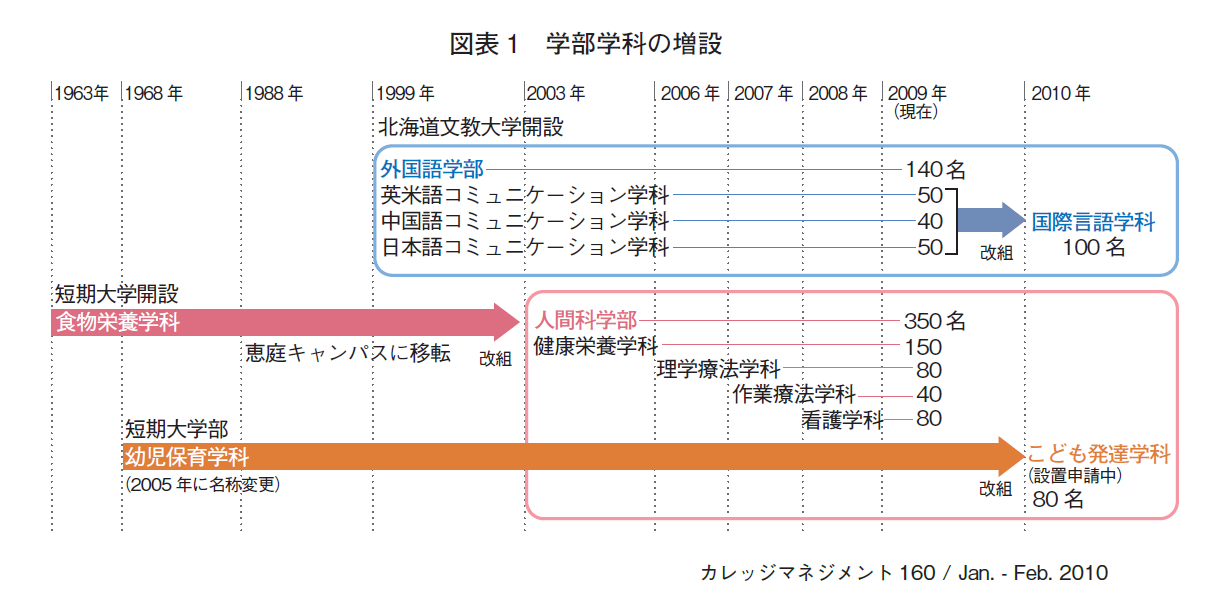

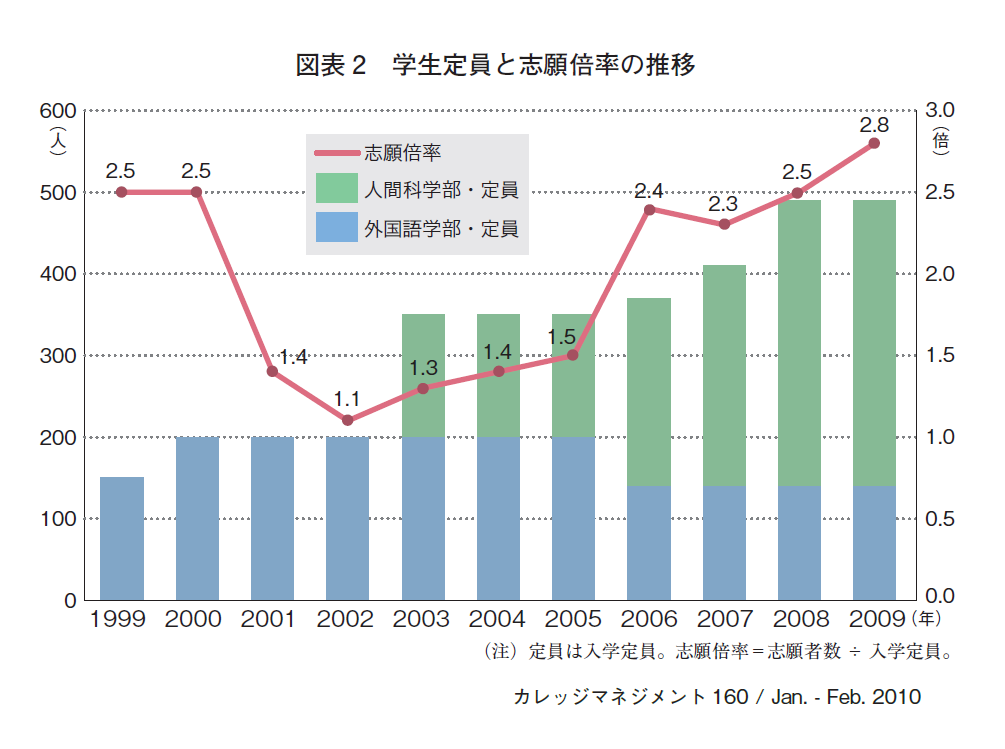

外国語学部は、開学当時は人気が高く、開学翌年には入学定員を200名に増加したほどであった。しかし、全国的な外国語学部離れや中国の留学生イメージによる誤解などの影響で、志願者が減り始め、改革に乗り出した(図表1)

同大学は、札幌からJRで23分の場所にあり、東京に住む筆者の感覚からすれば立地が悪いようには思えず、札幌市内の不便な場所よりも近いのではと感じた。しかし道央圏の高校生にとって、恵庭は「空港に行く途中にある駅」というイメージで、札幌の大学とは見てもらえなかったという。札幌市内に類似学科が6学科あり、恵庭まで通ってくる特別な理由がないと学生が来てくれないとの危機感を募らせた。

そこで、まずは、2003年に短期大学部の食物栄養学科を改組し、人間科学部健康栄養学科を作った。人間科学部という名称に対し、設置審査で「広すぎる」と指摘を受けたが、将来、医療系に広げる計画だと話して認めてもらった。2006年には2つ目の学科となる理学療法学科を設置した。完成年度にならないと次の学科設置ができないと聞いていたが、他大学でやっている情報を得て、申請に踏み切った。施設と教員確保には苦労した。施設は北海道の私立4年制大学初の理学療法養成の学科だと説明し、5-6割の費用で確保することができた。教員は北海道内で調達できず、全国をまわり、書類提出のぎりぎりまで教員を探して歩いた。2007年、3つ目の学科の作業療法学科を設置、さらに2008年には看護学科を設置し、これで医療系の学科増は一段落した。

新しい学科では国家試験合格も大きな目標であることから、愛情をもった厳しい教育を行っている。点数や出欠が足りないと進級できないうえ、指導教員制度や就職などの支援制度も設けている。こうした教育の成果で、就職実績もよく、就職率は外国語学部が97.1%、人間科学部健康栄養学科は96.0%となっている。

大きかった新学科の波及効果

一連の改革の効果は大きい。志願倍率を見ても明らかだ(図表2)。2002年に1.1倍まで落ち込んだが、2003年には1.3倍、医療系の学科の設置が始まった2006年には2.4倍となり、2009年には2.8倍と順調に増えてきた。新学科を作った頃から、受験ターゲット校のゾーンに顕著な変化が見られ、進学校からの受験生も大幅に増加した。この影響が他の学部学科にもよい影響を与えており、例えば、外国語学部でも、センター試験方式の志願者が増加、高校に訪問した際の教員の感触も変わってきた。大学全体のイメージも変化してきており、年4回実施しているオープンキャンパスの生徒や保護者の参加者数も増え、評判も上々だ。

また、新しい学科は国家試験のある分野であることから、学生も目的意識が高く、よく勉強する。白衣やユニフォームなどでどの学科の学生なのか、視覚的にすぐ認知できることも手伝い、専門基礎の学科合同の授業などで、各学科の学生間にいい意味での刺激や競争意識、あるいはお互いの専門を尊重する気風も出てきた。さらに、かつては女子学生が多かったが、理学療法学科ができた頃から、男子学生が増え、全体数も増加したことから、大学の雰囲気も変わってきた。サークル活動も活発化し、来年には学生会館を作って、こうした活動をサポートする計画だ。

改革の効果は、教職員にも見られる。教員の間で、学科の枠を越えて研究連携をする動きも始まった。また、職員の能力も飛躍的に向上した。学科増、学生増によって業務量はかなり増えた。職員は人件費の問題もあり、ほとんど増やさなかったが、逆にプロ意識も強まった。最近は、事務職員からの問題提起の試みも始まるなど、改革の効果は様々なところによい循環を生んでいるようである。

小さい大学なりのやり方で改革を実現

志願者増に結びついている、相次ぐ学科増をどのように行ったのか。また、なぜ可能だったのか。中長期の経営計画を練り上げ、それによって推進してきたわけではない。新しい学部学科はすべて鈴木理事長個人のアイデアによるもので、トップのリーダーシップで相次ぐ増設を実現してきた。理事長と学長が同一人物であったこともスピーディーな改革の推進を後押しした。理事長は「改革する時、本来であれば、委員会などを設けて既存の学部学科の先生の意見を聞いてやるのが望ましいが、そんな時間の余裕は全くなかったし、時間をかけていたらできなかった」と振り返る。すべてが順調に進んできたわけではなかった。大学を作る時も、医療系の学科を作る時も、「短大のままでよい」とか「なぜ医療系の学科を設置するのか」など、学内からの批判や反対の声が大きかった。しかし、教員のいろいろな意見を集約することはできないし、議論に2年も3年もかけていては、地方の知名度が低い大学は一気に志願状況が悪化するため存続自体が危なくなるという強い危機感から、改革を推進してきたという。教授会には説明し、説得するが、そこで時間をかけて議論することはしない。そもそも教授会は議決機関ではなく、審議機関と位置付けているためだ。

「実態を見ながら現実に合わせた改革を考え、誰かが判断して実行するしかない。小さい大学には小さい大学なりのやり方がある」と理事長は断言する。改革の実現にリーダーシップが不可欠であったわけだが、こうした決断の前に、理事長自身による徹底した情報収集とデータの分析、検証作業があることもきわめて重要なポイントだ。理事長は以前日本私立短期大学協会の常任理事・事務局長を務めた際、日本の大学の半分以上を訪問した経験もあり、様々な人脈・パイプももっている。現在も自宅は東京にあり、大学には火曜日から金曜日まで出勤する。毎週月曜日は情報収集の日にあてており、文部科学省や日本私立学校振興・共済事業団に行ったり、他大学を訪問したり、北海道にいては入ってこない情報を集めている。理事長のもってくる情報の的確さとスピードが着実に成果を上げてきたことから、理事長に対する強い信頼感が学内に醸成されてきた。例えば、理学療法学科についても理事長は何年も前からずっとやりたいと考え、財政と教員組織をどうするのかを検討してきたが、「できる!」と判断した時点で、はじめて学内に宣言して、1年足らずで設置に至ったという。口に出したら即実行することが大事だと理事長は述べる。他大学でうまくいっている学科を安易に真似たわけでなく、様々な情報を分析して学科増を決めてきたからこそ、学生確保につながっている。教員には毎回「財政がこんなに厳しい」と説明して嫌がられることもあったが、改革の効果により最近では「うちの大学の財政は安定している」と話せるようになり、安心して教育研究に注力してもらえているという。

2010年にもさらに学部改組を継続

現時点で課題がないわけではない。外国語学部の改革と短期大学部の改組だ。

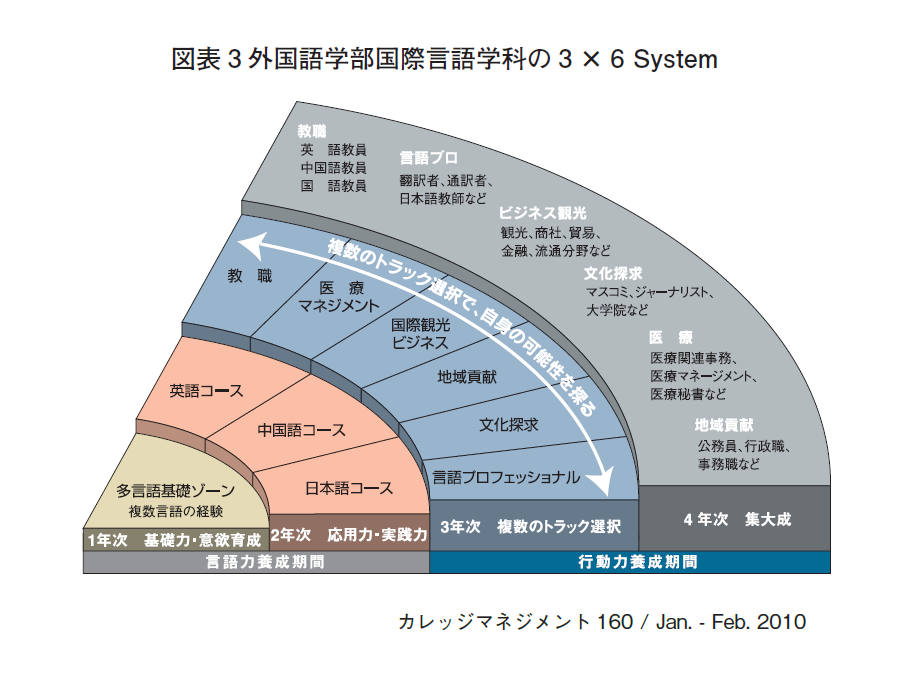

外国語学部は2006年に入学定員を200名から140名に減らしたが、2009年の志願倍率は1.1倍である。また、5年ほど前から文部科学省の視察でも指摘を受け、学部に改善案を検討するよう理事長からも繰り返し求めてきた。しかし、これといった提案も出てこなかったため、各学科から1名ずつ40代後半の若手教員を出してもらい、彼らと事務職員の数人で検討を行った。その中で、中国語はほとんどの学生が高校までに学んだことがなく、英語は好きだけど通じないなど、進路を決められるほど、希望がはっきりしていないのではという問題認識が出てきた。18歳で将来を決められない学生は圧倒的に多く、学生は不安や迷いをもちながら外国語学部を選んでいることが、全国的にこの学部系統が低迷している理由だと考えた。そこで、思い切って、3学科を1学科として、新しい学びのシステムを考えた。それが「3コース6トラック System」である(図表3)。1年生の時は複数の言語を経験し、2年生になった時点で英語・中国語・日本語の中から各コース(言語)を決める。また3年生からは、教職、医療マネジメント、国際観光ビジネス、地域貢献、文化探求、言語プロフェッショナルの6つのトラックから複数を選択し、自分の可能性を試す行動期間に入る。留学や語学ボランティアなど、学外へ飛び出し、身体をフルに使ったコミュニケーション技術を身につけ、4年生時にしっかりとした目標を確立できる履修ステップが組まれている。お試し期間がある新教育システムは、進学説明会でも好評であった。改組の場合は新設の場合と異なり、4年間やってみないと成果が見えない点があるため、ゆっくりと結果が出るのを見ていきたいという。

短期大学部の幼児保育学科も同様で、定員割れを起こしているにもかかわらず、改組への前向きな取組みも見られず、またキャンパスを別にしていることから人間科学部改革の影響を体感していなかった。そこで、これも少人数で企画立案し、人間科学部のこども発達学科として、改組することになり、現在、設置申請中(12月1日時点)である。札幌キャンパスから恵庭キャンパスに移転させるため、現在、建物を建築中である。新学科では、従来の保育士、幼稚園教諭に加えて、小学校教諭または特別支援学校教諭のトリプル免許を取得し、こども環境の変化・多様化・複雑化する保育・教育現場に対応できる人材の育成を目的としている。

リーダーシップの中味とは

小規模大学では、一気に経営が悪化した話を聞くことも多いが、逆に優秀なリーダーの存在が大学を飛躍的に発展させたというタイプのサクセスストーリーを聞くことも多い。北海道文教大学の改革も単純化すれば、後者の話といえるかもしれないが、このリーダーシップとは具体的に何なのか、今回の事例をきっかけに改めて考えさせられた。鈴木理事長は、1960年代半ばに創業者から「力を貸してくれ」と何度も声をかけられて理事になって以来、40年以上にわたり、学園の発展に力を注いできた。事務室に頻繁に出入りをするその姿は、いわゆるワンマン型リーダーでも、雲の上の人でもない。鈴木理事長が行っているのは、①経営に必要な情報を学内外から収集し、徹底的に分析・検証すること、②そのうえで方針を決定すること、③決めた方針を迅速に進めることである。小回りが利くサイズの大学だから発揮できるリーダーシップなのかもしれない。実際に鈴木理事長は、別の学校法人の理事長も経験しているが、もっと大きな組織でこのやり方はできないと断言する。

情報の収集と検証については必ずしもリーダー自らが行わなくてもよいかもしれないが、これが決断の根拠であり、成功につながる最も重要な要因ではないだろうか。当たり前のようであるが、リーダーシップを支える、地道な情報収集と分析の重要さを改めて実感させられた。

3000名規模の大学を目指して

最後に、今後のビジョンについても尋ねた。鈴木理事長は、よい教育を目指して、大小を問わず、毎年何らかの改革をやり続けていくことが大事だと述べる。まずは学生が増えて手狭になったので、学生会館、食堂、図書館、学習室などの施設設備の充実に取り組みたいとのことであった。学生数を増やし、財政的にも安定してきたからこそ、こうした投資が可能になっている。

将来的には学生数3000名ほどの規模の大学にしたいという。それ以上大きいと、学内に目が行き届かなくなるからだ。今後も新しい学部や学科の構想があるのかを尋ねてみた。理事長の頭の中には発展の方向性についてのイメージがあるようだが、「口に出すとすぐにやらなきゃいけないから、まだ誰にも言えない。情報を集めて検証して、時期を見てやりたい」と微笑む。今後の展開も注目していきたい。

(両角亜希子 東京大学大学院 教育学研究科大学経営・政策コース講師)