農学の潜在力を拡大させ、高校生に直接伝える戦略/東京農業大学

東京農業大学(以下、農大)は、私学の農学系大学で創立120年に及ぶ歴史ある大学であり、学部学生数が1万2000名を超える国内最大規模の農学系総合大学である。近年、農学の持つイメージを拡大させて発展を遂げており、本誌「進学ブランド力調査」でも関東エリアの理系女子の人気が非常に高まっている。

どのようなブランド戦略で改革を推進してきたのか。また今後の方向性をどのように考えているのか。大澤 貫寿学長にお話を伺った。

転換点としての1998年の大改組

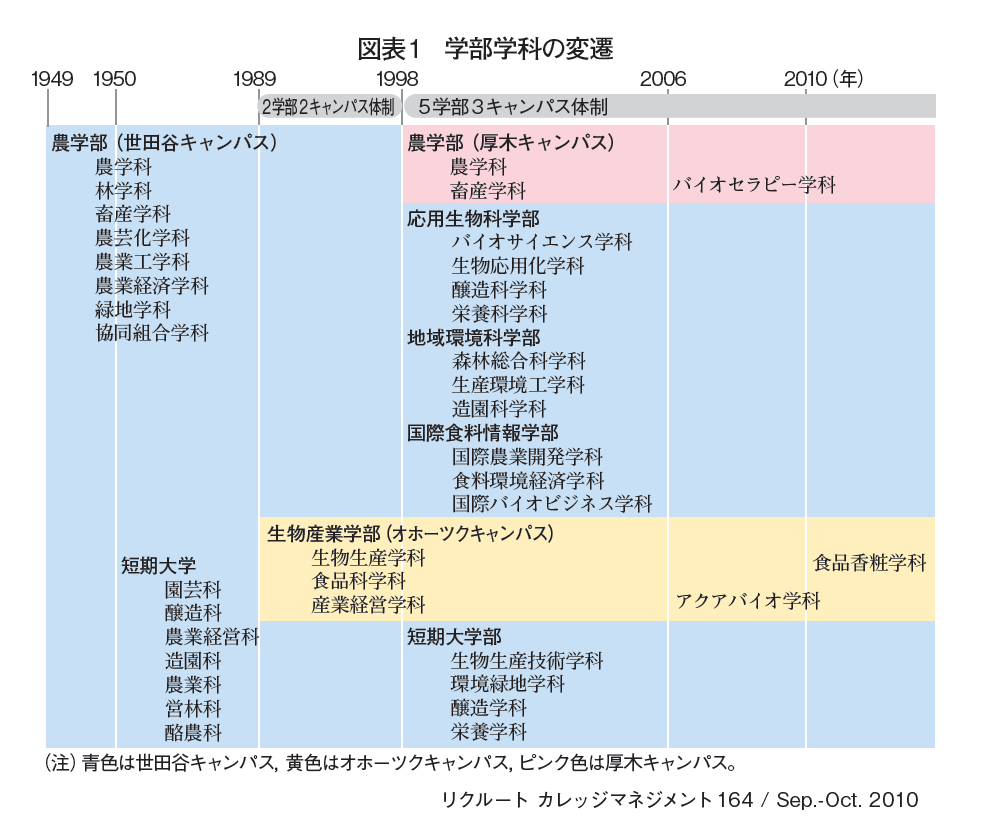

農大のブランド戦略を考える上で、重要な転機となったのは、創立100周年の1990年初頭であった。それまでの農大は、農学部一学部から構成され、泥臭いイメージがあったし、それをウリにしてきた面もあったが、当時の学長(現理事長)が食料、環境、健康、エネルギーという4つのキーワードを今後の進むべき指針として掲げ、1998年に農学部の大改組に踏み切った。従来の農学に加えて、生命科学、環境科学、情報科学といった領域を取り込み、5学部体制(農学部、応用生物科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部、生物産業学部)へと展開した(図表1)。これを契機に大学の雰囲気が変わってきたと学長は話す。

本来、農学は人間生活に不可欠な衣食住のすべてであり、きわめて総合的な学問であるにもかかわらず、基盤である生産の部分のみが強調されがちの傾向があった。生産だけでなく、加工、流通、食という幅広い観点があり、それらを独立させた上で総合的に人材育成することにより、農学の広がりを示す努力をしたのである。若い人には土の持つ大切さを強調するよりも、その作物を口にする「食」という観点から見せてあげたほうがわかりやすい。同じことでも発想を変えて伝えることにより、若い人をより引き付ける効果を持つことを狙った戦略であった。

改組に至った課題認識

なぜこの時期にこうした大転換を遂げたのか。一言でいえば危機感であったが、単に志願者が思うように伸びないだけでなく、大学の方向性に関するより深刻なものであった。農大では創設時から「人物を畑に還す」をモットーとし、地域から農業後継者を受け入れて4年間教育し再び地域に戻すことにより、地域の農業経営者や地域社会の担い手を育成してきた。大学が創設されたころは日本の人口の約7割は農業就業者であったが、現在では農業人口は7%にも満たない。農業の後継者養成という役割を維持することは大事で小規模であれ続けていくが、それだけで大学はやっていけないのは明らかであったし、社会のニーズにも対応できていない危機感を抱いていた。大学としての建学の使命を残しつつも、社会の変化に対応しなければならない。こうした危機意識が学内で共有されていたこともあり、これが改革の原動力になった。

そのためにカギとなったのが農業の持つ付加価値をいかに展開するかであり、農学の狭いイメージから脱却させ、周辺領域へ拡大した。今では、食の安全、安心性の問題、化学肥料や化学合成農薬多投型の農業から環境や健康にやさしい農業の研究、バイオテクノロジーの取りくみ、ロボット農業の開発、バイオマスエネルギーの開発など、社会ニーズの変化に対応した教育研究を行っている。

こうした改革を行いながらも、建学の理念である「実学主義」はそのまま重視している。初代学長の「稲のことは稲にきけ、農業のことは農民にきけ」という言葉を現在も大切にして、世の中の実際から学ぶことを基本としている。とくに最近は都会で育ち、現場を知らない学生も多い。農大であってもたとえば「落花生が木になる」と思っている学生も入ってくるという。物を見たことがないけれど、その遺伝子を研究しているというのではだめで、現場がわからないと始まらない。そこで入学後すぐから現場に触れさせる経験はできる限り多く取り入れている。たとえば、フレッシュマンセミナーや実習演習農学概論、あるいは各学科別の実習(農業実習、海洋実習、測量実習など)の比重が多いカリキュラムとなっている。文部科学省の大学教育・学生支援推進事業プログラムに多数採択されていることからもこうした特徴はうかがえる。こうして実学重視の教育方針で学んだ学生は「粘り強さ」「くじけなさ」を身につけ、就職後も活躍している。

直接伝達型の広報戦略へ

こうした座学だけでなく、経験を通じて現場とつなげる特徴ある教育を社会に見せる工夫も始めた。4~5年前から広報戦略を変更し、高校生に直接伝えられる媒体を多く取り入れた。交通広告、新聞などによる広告などの間接的な広告は縮小した。高校生や若い人に直接、農大の魅力を知ってもらうためには、教育の中身が伝わることが大事であり、たとえばホームページ、携帯サイト、大学案内の情報内容を一新した。特に力を入れているのが双方向サイトの充実である。農大生が授業、研究室、クラブやサークルなどの情報を書き込む「ブログ」、受験生同士、農大生、教職員や卒業生がいつでも自由に書き込めるオープンスペースの「掲示板」など、ユニークな内容となっている。生の情報が満載であるが、大学側が用意するコンテンツだけではないので、いい情報以外もオープンになる点でリスクもある。学内でも最初は反対意見もあったし、今でも絶えず心配しながら進めているという。

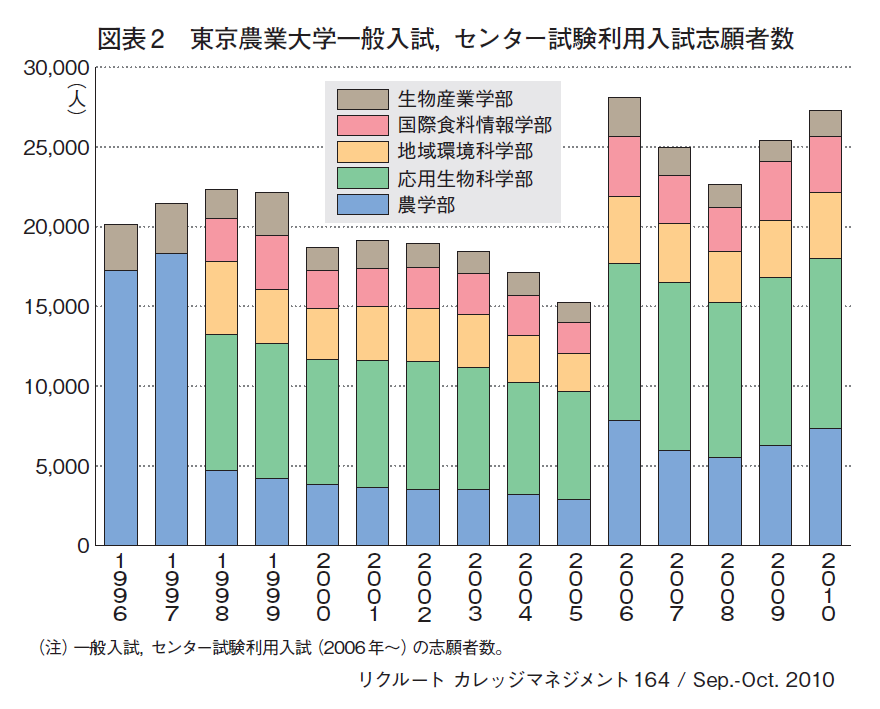

twitter情報を集めて東京農大内サイトで閲覧可能になっていることもあり、アクセス数は非常に多い。たとえば「東京農大コミュニティ」へのアクセスは、2006年4月は8251件であったが、各種メディアで取り上げられたこともあり、2010年2月は20万2703件にまで急増して大人気のサイトとなっている。こうした広報戦略も手伝い、志願者数も伸びてきている(図表2)。

東南アジアの大学との交流から学ぶ

こうして学生を引き付けているのは、徹底した実学主義という建学の理念を残しつつも、農学系総合大学として領域拡大をするという戦略が的確であったためだ。当時の状況を振り返れば、農学部という名称だけを変えた大学も多かった中で、なぜ農大はこうした方向転換ができたのだろうか。

「タイのカセサート大学、インドネシアのボゴール農科大学など、東南アジアの一流の農学系大学から学んだ」と学長は話す。農大は1978年から文部省(当時)の「発展途上国との学術交流事業」における農学分野の拠点大学に選定され、インドネシア、フィリピン、タイ、マレーシアのトップの農学系大学と共同研究や人的交流を行うようになっていた。こうした大学を見ていると、農学系大学が工学分野や生命科学など周辺領域に拡大させて理系の総合大学化をしており、日本の農学系大学の狭さや遅れを実感して反省するとともに、生物を扱うのであれば当然の展開だと思ったという。

農業系を中心とした周辺領域の拡大という方向以外に、文系も含めた総合大学化やアメリカの州立大学に見られるようなA(Agriculture)&M(Mechanic)と展開の仕方も理論上は考えられたが、日本の私立大学ではむしろ東南アジアの一流大学のように、食、健康といった領域の展開がベストだと判断した。

新学科の展開をどう行ったか

図表1の学部学科名をみても、他大学にはないユニークな内容となっているが、こうした新しい学科のアイデアはどのように出てくるのだろうか。

学部長会議や全学審議会(学部長と各学部から選ばれた教授で構成)などで、農学の新しい領域をどのように考えるのか、農学の潜在的能力をどのように活用するのかを絶えず考え、議論している。生物素材の活用の仕方を考えていれば、新しい学科の可能性はいくらでも広がるという。このように農学分野の専門家である学長、学部長らがこうした素材の無限の可能性を考えることにより、新しい魅力ある学科を作り出している。また農大の教員は生物を扱う点で比較的、似た領域の研究者集団といえる。そういう特性からくる展開のしやすさもあり、ほかの分野の研究者が入っていたら、ここまでまとまらなかったのではないかと学長は述べる。

今後の大学の展望について、現在は社会変化も激しく、長期的な見通しは難しいので、5年タームで考えているという。農大のユニークな点は、これからの学科再編の可能性を考えて、人事からゆっくり変えていく点である。あらかじめ「将来こうした領域の学科に展開することを考えているから、こういう新領域を入れて人事をしてほしい」と各学部に言っておく。このやり方だと新規領域を確立するために、3~4年近くの時間はかかるが、人が変われば着実に変わっていく。時間をかけながら無理なく、新しいものを入れていくことで確実に領域を広げることに成功しているようだ。

なお、農大では農学の領域やイメージを広げると同時に、理系女子の注目度も高まっているが、学部学科の展開を考える際に、女子学生が入りやすい分野をかなり意識している成果だという。食の大切さを前面に出したことも女子学生を惹きつける魅力になることを考えたものであったし、最近では、2006年農学部に立ち上げた、癒しを科学する「バイオセラピー学科」、2010年に生物産業学部に作った、香料や化粧品を総合的に扱う「食品香粧学科」は典型例だ。女子学生割合は全体では37.0%であるが、バイオセラピー学科は57.8%、食品香粧学科は37.5%である。オホーツクキャンパスの生物産業学部の女子学生割合は21.3%であり、この新学科で女性割合はもっとも高くなっている。「大根踊り」など男くさいイメージの大学で女子学生を取り込むためには戦略が大事だったという。

今後の課題──大改組の検証

今後の課題について尋ねてみた。ひとつは、12年前の学部学科の再編について検証すべき時期を迎えているという。理系女子の人気が高まっているが、文系の学部・学科は他の学部・学科と比べれば若干、厳しい状況にある。というのも、農学の政策やマネージメントに関する分野は、農業産業に限定しているため、それだけでは総合大学の学部と競争しても太刀打ちができない。縦割りで学部を分けるのではなく、むしろ、こうした領域を理系の学部教育の中に入れるのは良いのではないかと学長は考えているという。例えば、畜産学科では、畜産に関する知識を教えているが、経営に関する内容はあまり扱っていない。しかし畜産業の後継者養成という観点から考えれば、彼らに経営や政策を学ばせることは実はきわめて重要である。このように学部・学科の再編を検討していく必要は感じており、全学審議会の下位委員会で検討していく予定だという。

アジアの農学拠点を目指す

もうひとつの課題は農学分野での国際協力、貢献の拠点を目指すことである。農大はもともと地方の大きな地主の後継者を教育し、技術や農業経営をしっかり教えて、地元に帰し、その知識を地域にも共有させて生産性を上げて農業の発展に貢献してきた。地方の農業分野のリーダーとなる人材の育成には現在も力を入れているが、日本の国内に限らず、留学生を受け入れ途上国を支援するアジアの拠点を目指したいという。実際に、現在、留学生は29カ国から317名きている。姉妹校や提携校に入学した外国の大学から毎年、各1~2名ずつを必ず農大に受け入れ、帰国後の彼らは各国での農業後継者や行政にかかわる仕事に就いている。こうした国際協力に使命感を持って取り組み、さらに強化したいという。

これまですでに多くの留学生を受け入れており、それが今や貴重なネットワークにもなっている。海外の提携校から農大に来て学んで現在は国に戻った人のところに農大生を長期、短期で、海外研修に行かせたりしている。例えば、中国農業大学(中国)、カセサート大学(タイ)、国立中興大学(台湾)、チャピンゴ自治大学(メキシコ)に毎年約15名の学生を夏休みの2週間派遣して、自国と異なる環境で営まれる農業を視察し、相手国の文化を理解する研修がある。これは国外に限ったことではなく、卒業生の農家で、1カ月くらい農家実習をさせるなど、魅力ある教育をするための重要な資源が広がっている。こうした活動を強化するためにも寮の整備をさらに進めることも検討している。

このように国際協力という観点で熱心に活動してきたにもかかわらず、高校生からみると意外とそういったイメージが伝わっていない。そういう場に高校生をもっと入れていくことを考えていきたい。また、外国人教員も現在少ないが、サバティカルや嘱託教員など様々な形態で増やしていき、学科の中に入ってもらい、学生教育をさらに担ってもらいたいと考えている。2001年から「世界学生サミット」をスタートさせ、海外姉妹校、外国人留学生、日本人学生が一堂に会し、世界の食料・環境問題を考える会議を毎年農大で開催し、学生が中心となり企画運営している。こうした取り組みについてもさらにアピールしていく。

中期スパンで改革を展開していくとのお話であったので最後にこれから5年先のイメージについて尋ねてみた。「グリーン・ユニバーシティ」という言葉が何度か学長から出てきた。農学をもっと都会の人にも身近なものに変えていきたいという。同大学の改革は変わらないものと変わるもののバランス具合がうまいという印象を抱いた。今後の展開も楽しみだ。

(両角亜希子 東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策コース講師)

【印刷用記事】

農学の潜在力を拡大させ、高校生に直接伝える戦略/東京農業大学