不断の点検・評価こそが教育システムを変える/桜美林大学

桜美林学園は、戦前中国で崇貞学園を開設して慈善的な教育事業に携わっていた清水安三・郁子夫妻が、戦後日本に帰国して1946年に創立した教育機関である。「桜美林」とは、夫妻が学んだアメリカのオベリン・カレッジを漢字で当てたものだ。学園が立地する町田キャンパスは桜をはじめとする木々と近代的な建物が調和をなす活気あふれる空間となっており、「桜美林」という3つの漢字が醸し出す清新なイメージともぴたりと重なる。

学園自体の沿革は桜美林中学校・高等学校の創立を嚆矢とするが、大学の発展は、1950年につくられた桜美林短期大学に基づいて1966年に「桜美林大学」が創設されたことに始まる。桜美林大学は、「キリスト教精神に基づく国際人の育成」を建学の精神に掲げて教育を展開し、2010年現在9,000人を超える学生が学ぶ大規模大学へと成長した。近年は、私立大学として初めて学群制を導入し、また大学院も7研究科に拡張するなど、大胆な教育改革で大きな注目を集めている。こうした先駆的な取り組みはいかにして可能となったのか。そこに、学内での自己点検・評価はどのように活かされているのか。佐藤東洋士理事長・学長(以下、佐藤氏)にお話をうかがった。

学部から学群へ、「学生が主役」の学士課程改革

桜美林大学がこれまでに取り組んできた一連の教育改革を眺めてみると、その中心には常に「学生」が位置づいているように見える。学生一人ひとりの成長に合わせて幅広い学びを提供することに心を砕いてきたと言ってもいいだろう。大学設置基準等の大綱化後の1994年、桜美林大学は特に学士課程においては、「一般教育・外国語教育・保健体育教育・専門教育」の枠組みを「基礎学習・専攻学習・自由学習」に再編成し、学生による多様で個性的な学びを支援する方向へと大きく一歩を踏み出した。佐藤氏は「大学教育を学ぶ側からとらえ、大学での学びの主役は学生であると位置づけ直した結果」であり、「その頃から不断に教育を見直すようになった」と振り返る。

確かに、過去5年ほどの間に実施された大規模な学士課程改革も、そうした継続的な取り組みの産物だと言える。主たる目的は、時代の要請にこたえ得る学士課程教育に改革すること、とりわけ桜美林の伝統的な基本理念である「リベラルアーツ教育」を継承しながら、「機能別学習」にふさわしい組織構造(学群)へと再編することであった。

そもそも桜美林大学は1966年の開学時、文学部一学部からスタートした。その後、経済学部経済学科(1968年)、同学部商学科(1972年)、国際学部国際学科(1989年)、経営政策学部ビジネスマネージメント学科(1997年)、文学部には、言語コミュニケーション学科・健康心理学科・総合文化学科の3学科を増設(2000年)し、着実に学部学科構成を充実させ、人文社会系大学として発展を遂げてきた。しかし、こうした4学部に分かれた縦割りの教育組織のあり方は、ともすれば学生を狭い学問領域に囲い込み、学生による幅広く柔軟な学びを阻害しかねなかった。

そうした状況を解消すべく着手されたのが、教育組織をクラスターごとに「学群」としてまとめ直すことであった。学群は、従来の学部制よりも学びの流動性を進化させ、学生の「深く専門的な学び」と「広く総合的な学び」の両立を可能にする「プロフェッショナルアーツ教育」と「リベラルアーツ教育」を充実させるためのしかけであったと言える。

「学ぶ者」を軸とした組織再編

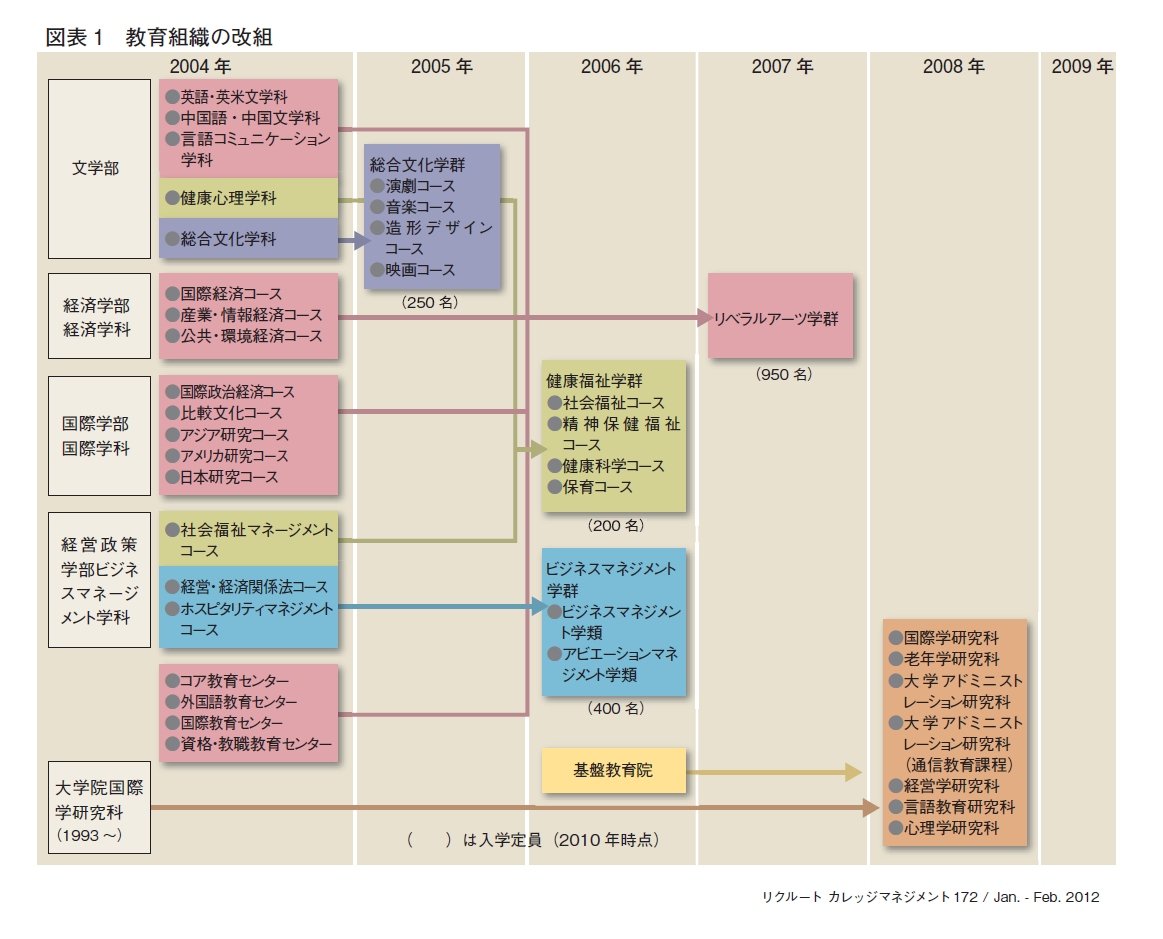

組織改革の経緯は図表1のとおりだ。2003年に「第2次教育課程検討委員会」が発足し、学部改組に向けた議論が始まった。ここでの議論を受けて、2005年から3カ年をかけて4つの学部を改組し、4つの「学群」へと再編していくことになる。リベラルアーツを重視した「リベラルアーツ学群」と、職業専門性(プロフェッショナルアーツ)を重視した「総合文化学群」「ビジネスマネジメント学群」「健康福祉学群」から構成される学士課程教育システムを作り上げた。さらに、学生の「学びの礎」を支える組織として「基盤教育院」も設置され、大学で学ぶうえで基礎となる基盤教育科目の提供や、学習支援を担う「コーナーストーン・センター」の運営を通して学生による自主的な学びを支援している。

なかでも特徴的なのは、やはりリベラルアーツ学群の存在だろう。入学定員が950人と、ほかの3学群に比べて圧倒的に多く、同大学の提供する学士課程の実に半分以上を占める。2011年現在、「人文科学」「社会科学」「自然科学」「学際・総合科学」を広く網羅する7つの分野にわたって37もの専攻プログラムが提供され、それらを組み合わせることによって「メジャー&マイナー」「ダブルメジャー」といった多様な学び方が可能となっている。さらに、学生は幅広く学びながら自らの進むべき道を模索し、2年次の秋までに専攻プログラムを決めればよい。学生にとって、この「レイト・スペシャリゼーション」も大きな魅力の一つだ。

こうした教育組織の改革に合わせて、教員が所属する組織(研究組織)は8つの「学系」に再編された。つまり、教員は学系において研究を行うとともに、それぞれが所属する学系から学群や大学院に出向いて授業を行うという構造になっている。これは教員の人材育成は学系を中心に行いながらも、その力を発揮するのは、異なる教育目標を有する学群ということで、カレッジの独自性を高めながらもユニバーシティとしての価値を追求する体制である。教員の採用・昇進人事についても、各学群から教育上の必要性を勘案して審議要請がなされ、それに基づいて各学系の人事委員会で審査が行われることになる。学群・学系制への移行は、「教える者」を主とする組織構造から、「学ぶ者」に重きを置く組織構造へと転換させたことを意味している。

教育改革と自己点検・評価の関係

それでは、こうした教育改革は自己点検・評価とどのように関係していると考えれば良いのだろうか。

認証評価が2011年から第二サイクルに入り、各認証評価機関の掲げる評価基準においては機関内部での自律的な質保証の営みが重視されるようになっている。機関レベルの「内部質保証」をいかに実質化するかは、大学関係者共通の重要課題だと言っていい。大学における自己点検・評価は努力義務(1991年)から義務(1999年)となり、2004年の認証評価の制度化以降、自己点検・評価はその一環に位置づけられるようになったが、第二サイクルでは真に有効な内部質保証とはいかにあるべきかが問われている。

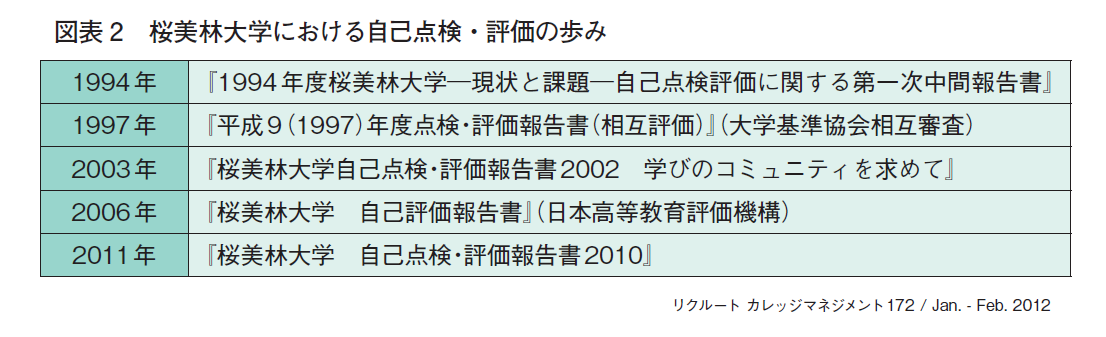

桜美林大学においても1990年代以降、3年から5年に1度の頻度で定期的に自己点検・評価の取り組みが積み重ねられてきた(図表2)。こうした一連の自己点検・評価の蓄積が、先に見た瞠目すべき学士課程改革につながったのだろうか。そんな筆者の問いかけに対する佐藤氏の答えは冷静なものだった。因果はそれほど単純ではないというのである。佐藤氏は、「大学のカリキュラムをはじめとする改革の取り組みは、実際にテーブルの上に上がってくる前に水面下でいろいろとチェックされたり検討されたりしているものであり、学群制への移行についても学内でかなり以前から意識されていた」と語る。自己点検・評価は確かに自らの取り組みがどの程度達成・実現できているかを問う作業ではあるが、「自己点検・評価でこうなったから、次にこう改善しよう」というようにいつも直線的に改革・改善につながるわけではないということだ。

この指摘は重要である。どの大学も、認証評価を受審するに当たって自己評価を実施している。だから十分だと考えがちだ。しかし、自己点検・評価が外部評価への対応として7年に1度巡ってくるイベントと化しているとすれば、改革・改善にとってはあまり大きな意味をもたない。自己点検・評価が万能であるかのように錯覚することも危険である。重要なのは、日常的・継続的に点検を実施し課題を明らかにしていく、ある意味で地味なシステムを機能させているかどうかだ。桜美林大学では、学則の定めに従い、各組織の諸活動に関する年次報告書が学長宛に提出され、毎年理事会に報告される。「毎年自己点検・評価ができていれば、7年に1度大騒ぎをする必要はなく、『評価疲れ』も起きないはず」だと佐藤氏は言う。評価疲れを理由に自己点検・評価が軽減されるのは本末転倒だと警鐘を鳴らす。

結局のところ、桜美林大学における学士課程教育改革は、現代社会の多様な価値観に対応できる創造力と判断力に富んだ人間を育成しようとしてきた同大学のリベラルアーツ教育理念そのものに基礎を置いていると見るべきだろう。建学の精神を明確にし、それに到達するための努力を地道に積み重ねてきた結果だったと言える。

自己点検・評価を一層強化するために

もちろん、桜美林大学が自己点検・評価を蔑ろにしてきたわけではない。図表2に示されているように、1994年以降5回の自己点検・評価を実施しており、最近では2010年度に自己点検・評価を行い、2011年度に日本高等教育評価機構による第二サイクル認証評価の試行評価を受審した。これは、異なるアプローチによる自己点検・評価となり、総合的に大学を隅々まで点検評価する効果をもたらした。佐藤氏は「自己点検・評価が大学の総合的な質向上のための重要な手段」になり得ると強調する。しかし、そう言い切るためには多様にアプローチしていく柔軟性と積極性も同時に必要である。

桜美林大学では、自己点検・評価に当たって専門委員会を置いて作業を行ってきたが、2008年にはそれを支援する組織として大学教育開発センターも設置した。同センターは、高等教育の調査研究開発(調査・研究開発部門)やFD・SDの組織的推進(FD・SD部門)に加えて、自己評価支援やIR(機関調査)の機能(情報評価・分析部門)も備えている。佐藤氏自らがセンター長を務め、桜美林大学全体の質を維持・向上させるための調整・提言を行うための組織と位置づけられている。実際に、センターのIR部門は2008年の設立当初から、桜美林大学の活動全般にわたるデータについて『桜美林大学Fact Book』(以下、ファクトブック)を作成し、情報の収集・発信を進めてきた。各大学によるさらなる情報公開の必要性が叫ばれる中、こうした取り組みは重要だ。

近年日本の大学においてIRへの関心が急速に高まり、担当者の配置や担当部署の設置も見られるようになった。ただ、大学内のデータを機械的に収集することは、手間こそかかるもののそれほど難しい作業ではない。本当の勝負は収集したデータを有効に活用し機能させられるかどうかにある。佐藤氏は、「データを自分でもつことによって、自らの立ち位置がわかる。次の戦略を作っていけるようになる」と言う。データの利用は必ずしも直観や経験に基づく意思決定を排除するものではない。しかし、IRで意味のある成功を見るためには、データ収集にとどまることなく、組織を率いて意思決定する立場にある者がデータの意味を読み解き活用していくリテラシーが重要になる。

その意味で、ファクトブックの定期的な刊行は桜美林大学の改革に新たな可能性を吹き込むことになると予想される。実際、ファクトブックで明らかになったデータを通して、GPA制度でインフレ気味に推移していた成績評価がFD等を通して改善されてきたという。しかし他方で、課題もある。ファクトブックはまだ学内のみにしか公開していない。将来的には保護者をはじめとしたステークホルダーにもわかりやすい数字として示せるようなものにしたいと考えているという。「いいことも悪いことも明らかにしないと教育機関は良くならない」と、佐藤氏の態度は明快だ。

さらに、データベースが整備されるだけでは十分ではない。桜美林大学は、それを担える人の育成も忘れていない。自己評価力を高めるべく、認証評価機関や大学団体との職員人事交流にも積極的だ。佐藤氏自身、「職員の交流は大学を活性化させ質を向上させるうえで良いツール」になると、その効果を実感しているという。

より一貫した教育課程編成が今後の課題

では、桜美林大学が、ここまでの自己点検・評価を通して課題として見ているものは何だろうか。それは、組織によるさらに一貫した教育課程の編成を進めていくことだという。例えば、学群で定めた養成したい人材像を踏まえつつ、コース・ナンバリングを用いて学生の学びの順序を明確にするなど、カリキュラムの一貫性をさらに高めることが必要だと感じている。

これからの時代を生き抜くすべての大学に共通する課題は、いかにして自らの中に自らをチェックするメカニズムをもち得るかということである。それに向けて確かな一歩を刻み始めた桜美林大学は今後どう変化していくのだろうか。さらなる展開に期待したい。

(角方正幸 リアセックキャリア総合研究所所長)

【印刷用記事】

不断の点検・評価こそが教育システムを変える/桜美林大学