創立の原点に立ち返り、未来のビジョンを創造する/専修大学

18歳人口の減少を背景に大学の経営危機が言われて久しい。事実、地方の小規模私学の中には定員割れから存立の危機に晒される大学も出始めている。かといって、経済不況や東日本大震災を背景に学生の地元志向が強まる中、首都圏所在の大学が安泰というわけでもない。さらに、国公立の大学といえども、国や地方の財政逼迫を考えれば明日が保証されているわけではない。日本の大学経営が「危機」の時代を迎えていると言われる所以だ。そのような厳しい時代、社会に向けて自らの大学イメージをどう提示し、高校生や保護者から信頼を得るのか。大学は生き残りをかけ、自らのブランド力を構築・発揮して他との差異化を図っていくことが必要になっている。

専修大学は、本誌「進学ブランド力調査2012」でランキングを上げ、ブランド力の向上にも成功している大学の一つだ。実際、この大学淘汰時代に志願者数を増やしつつある。大学としてどのような取り組みを行い、何が効果を上げているのだろうか。日髙義博学長にお話を伺った。

原点に立ち返って学ぶ

専修大学は、7学部(経済・法・経営・商・文・ネットワーク情報・人間科学)・5研究科・専門職大学院(法科大学院)からなる文系総合大学であり、現在、神田・生田の2つのキャンパスに約2万人の学生が学ぶ。2009年には創立130年を迎えた。その歴史は、1880年(明治13年)9月創立の「専修学校」にさかのぼる。

「専修学校」は、米国留学で法学や経済学・財政学を学んだ、相馬永胤、田尻稲次郎、目賀田種太郎、駒井重格という4人の若き俊英たちによって創立された。「専修」という名称が示唆するように、日本語で経済・法律の各専門課程を「一科専修」できる学校だった。私学で初めて法律科を設置した学校であり、いわゆる五大法律学校(他に、現在の明治・法政・早稲田・中央)の一角を占めた。さらに日本で初めて経済科を設置した高等教育機関でもあった。当時の私学セクターがそうであったように、専修学校も、あらゆる分野で人材が求められた明治日本において近代化・産業化を担う専門知識を身につけた人材の育成を推進した。こうした創立経緯とそこに込められた創立者らの思いは、現在の専修大学にとっての重要な原点だ。

日髙学長によれば、専修の卒業生は時に「地味」と言われるという。それはしかし、「堅実」と言い換えられる。学長はことあるごとに、「専修大学は骨太で、一本筋の通った大学である」と繰り返し強調するようにしている。それは、専修大学の歴史に裏打ちされてのことだ。歴史を通して学長の目に映るのは、「自らに課せられた使命を着実に果たし、ひけらかさずにきちんと次の世代に渡していく」、そんな堅実でひたむきな専修大学生像だ。専修大学は、市民レベルから日本社会の骨格を支える人材を輩出し、市井の多様な価値観や生き方を法や経済活動に反映させることに貢献してきた。それはまさに、創立当初から連綿と受け継がれてきた建学の精神に通じる人材像である。

そうした人材を今後も育成し続けるために、学生に大学の歴史を理解してもらうことが大切だと日髙学長は述べる。大学の歴史を振り返り語ることで、学生や卒業生だけでなく、保護者や教職員も自信をもつようになるという。確かに、130年に及ぶ大学の歴史は我が国においても有数だ。それを放っておく手はない。2008年には、育友会(父母会)が同会創立50周年記念事業として、直木賞作家の志茂田景樹氏に依頼し、4人の創立者による専修学校創立の軌跡を歴史小説『蒼翼の獅子たち』として上梓してもらった。さらに、卒業生から同小説を原作とした映画化の声があがり、法人、育友会、校友会(同窓会)がタッグを組んで、映画「学校をつくろう」(神山征二郎監督、2010年)が製作された。

映画の効果は大きかったという。そもそも大学の歴史を知らないままに入学してくる学生が多い中、自分の入学した大学を誰がどうやって創立したのか、どんな理念が込められているのかを映像を通して学ぶことのインパクトは大きい。映画は新入生にも導入教育の一部として視聴する機会を提供している。学生にとっては、大学創立期を学ぶことで精神的支柱が与えられ、改めて自分の生き方を見つめ直す好機になるという。専修は「語るべきもののある」大学であり、その輝かしい歴史を継承していかなければならないと学長は強調する。

確かに、歴史や伝統は体系的なブランド力構築に役立つ。歴史の浅い大学にとっては羨ましい限りだ。だが、歴史が長ければ良いというほど単純でもない。歴史の中に自らの存在理由を見出す努力が必要になる。専修大学は私学初の法律学校としてスタートを切りながらも、旧制大学への移行は五大法律学校の中で最も遅かったという。そんな愚直さも含めて専修らしさが形成されている。たとえ歴史は浅くても、自らが歩んできた道程を振り返り、そこにどんな意味や物語を見つけるのか。それこそが各大学の腕の見せ所だろう。

21世紀に向けたビジョンの再構築

専修大学は他方で、21世紀における自らの新たな方向性を見定める作業も精力的に進めている。創立130年を迎える10年前、2000年前後から大学のあり方やビジョンについて検討を重ねたという。戦後の大学拡大の時代には「社会に対する報恩奉仕」を建学の精神として示してきたが、大学の二極化、淘汰の時代を迎える中で、大学の原点を真正面から問い直した。その結果、21世紀のビジョンとして打ち出されたのが「社会知性の開発」である。

2000年、「専修大学基本政策検討会議」が、社会システムに関する教育研究と人間理解に関する教育研究を核に他分野との連携を深め、「社会知性の開発」を目指すべきだとの答申を提出している。さらに、2003年には「社会知性開発研究センター」を設置し、翌年には社会知性の開発をイメージしたシンボルマーク等も制定した。

社会知性とは、「専門的な知識・技術とそれに基づく思考方法を核としながらも、深い人間理解と倫理観を持ち、地球的視野から独創的な発想により主体的に社会の諸課題の解決に取り組んでいける能力」と定義されている。21世紀の社会的課題を解決するのに求められる知性、それこそが社会知性だ。日髙学長は、社会知性の開発には、大学内で研究者があるべき姿を示して研究力を発揮すること、そして卒業生が社会の現場に行って実践的に社会の骨格を作っていくこと、これら2つの側面が連関的に機能することが必要だと述べる。大学は社会と無縁であってはならず、社会で必要とされるものを大学で研究・開発し、還元していくことがますます重要になっている。そこで真っ先に問われているのが「専修大学のミッションを背負った学生の輩出」だ。専修大生が4年間の教育を通していかに「社会知性」を身につけ、卒業後に社会に対してどんな活躍・貢献ができるのか。専修大学の教育力・研究力が試されているという。

その意味で、創立130年にちなみ、社会で活躍する130名の卒業生をピックアップして専大卒業生の活躍を紹介したことは、社会知性の開発が実社会でどう開花しているのかを「見える化」したものだった(『週刊ダイヤモンド』2009年特別号)。学長は、創立者からつながる生き様を継承しつつ自分に与えられたミッションを着々と実現していく、そんな足腰の強いタフな学生を育てたいという。専修大学としてのブランドは、そんな学生が輩出され、卒業後にどう活躍しているかという点から評価してほしいという思いがある。大学の「入口」より「出口」で勝負したいというわけだ。

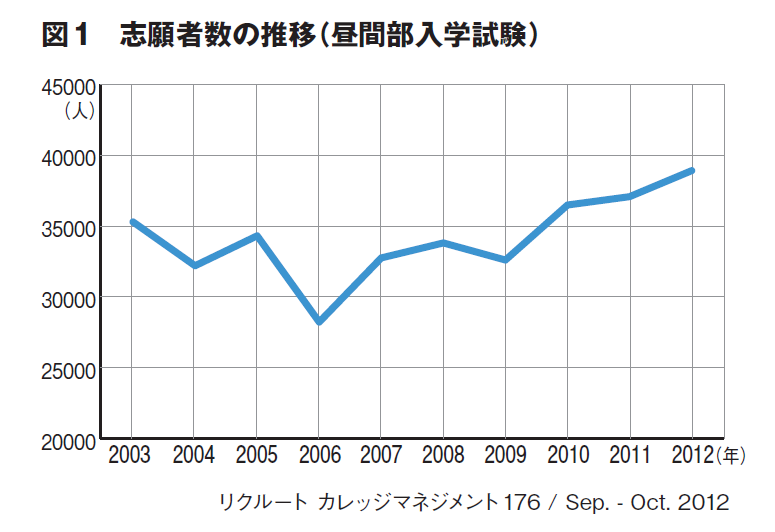

学部の再編・創設と都心回帰

冒頭でも触れたように、専修大学への志願者数は近年増加傾向にある。2000年代半ばまで減少傾向にあった志願者数が、2000年代後半以降増加に転じた(図1)。人文社会科学系の大学が学生集めに苦戦する中、専修大学の成功要因はどこにあるのだろうか。

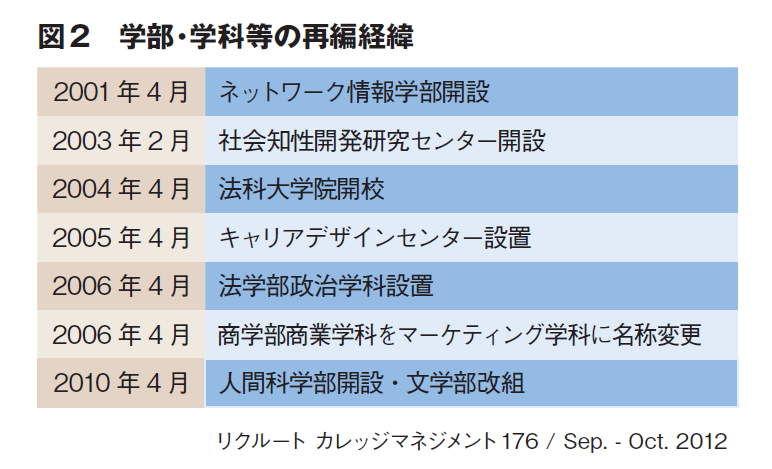

その一つは、専修大学がここ10年ほどで学部の再編や新設を進めてきたことである。2001年4月にネットワーク情報学部を創設し、2010年4月には文学部の心理学科と人文学科社会学専攻を改組して「人間科学部」を設置した。これにともなって、文学部は新学科「人文・ジャーナリズム学科」を含む7学科体制に移行している(図2)。さらに、教育内容の改革にも着手している。教養教育と専門教育の有機的な連携を推進すべく、学士課程の構築、専修スタンダード等について議論を進めている。今後、専修大学生として基本的に修得すべきことを整理していく予定だ。

もう一つ、キャンパス整備も進行している。現在、生田キャンパスには1万6000人の学生が学び、川崎市や地元企業との産官学連携の拠点として重要な機能を担っている。例えば、川崎市・専修大学による共同の市民ビジネス人材育成事業「KSソーシャル・ビジネス・アカデミー」が運営されている。

他方、今後は都心に位置する神田キャンパスの整備にも力を入れていくという。いわゆる「都心回帰」だ。2002年に工場等制限法が廃止されたことをきっかけに、一時期郊外にキャンパスを移した大学が都心に回帰する動きを見せるようになった。専修大学も今年(2012年)から法学部1年生(約800名)を神田キャンパスに移し、法学部、法学研究科、法科大学院等の法学教育機関を同一キャンパスに集約した。神田キャンパスを充実・拡充し、いかなる教育を提供できるかは専修大学の今後の成否を大きく左右する。今後も、神田と生田の二つのキャンパスを有機的に連携させることを含め、創立140年に向けてさらなる教育・施設環境の整備・拡充を図っていく予定だ。

そもそも神田は専修大学にとって「原点」といえる土地だ。創立5年後から校地を置き、それ以来、神田を拠点に全国から学生を集め教育してきた。ただ、ここ数年は受験生の7~8割を関東出身者が占めるようになり、地元志向を強める地方の学生を惹きつけるためにも都心立地の強みを活かす必要があった。「都心で教育を行っていることが地方への発信力を高める。そのことは、18歳人口が減少する中、専修大学の決意表明にもなる」と、日髙学長は語る。戦略的にも都心回帰は避けられないと言う。

こうした諸々の改革を背景に目に見えた変化も生じている。女子学生の比率上昇だ。今年は女子学生比率が全体の38%を占めるに至った。日髙学長は「女性が入りにくい大学ではダメだ」という。女性が多く入学してくるようになってキャンパスの雰囲気が変わり、さらに、奨学金を受ける女子学生や卒業式の学部総代を務める女子学生が増えてきた。優秀な女子学生の存在は、確かに専修大学のイメージ自体を変えつつある。

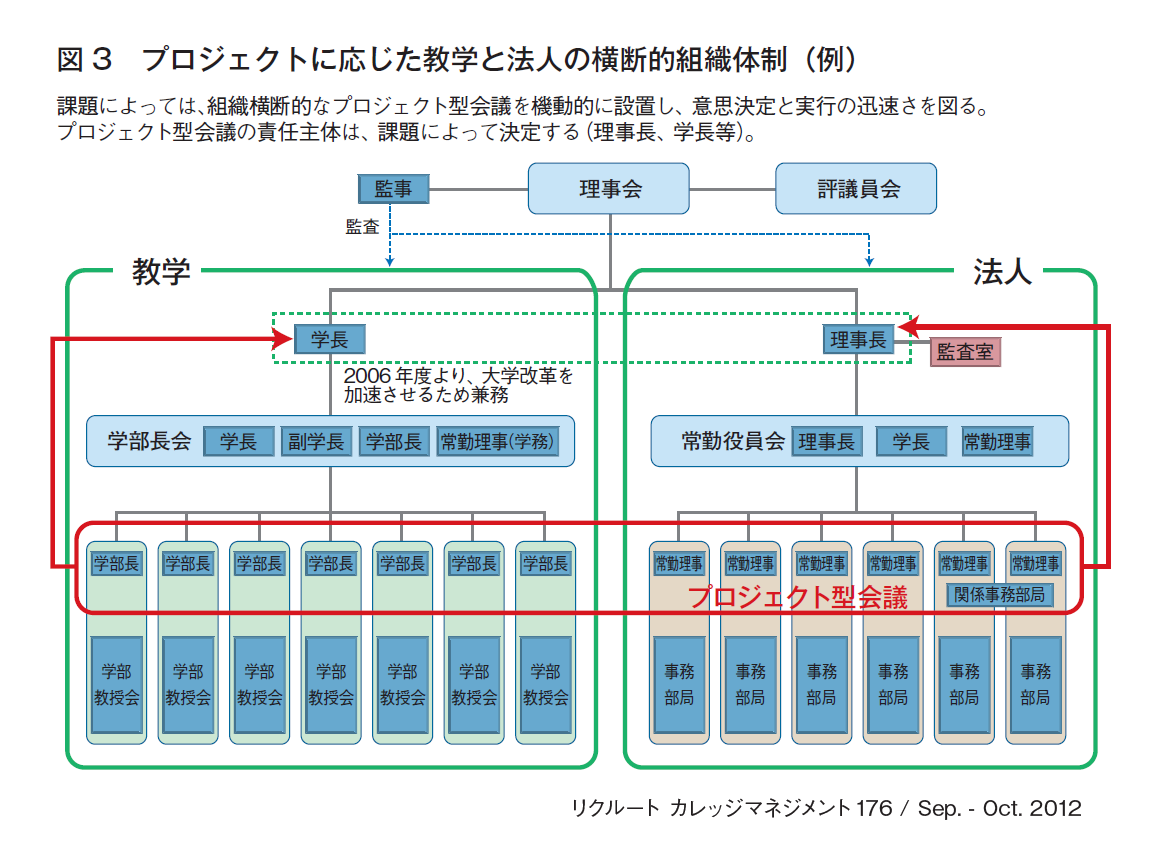

改革を進めるための機動的なガバナンス

専修大学がこうしたソフト・ハードの両面で改革を実現させている背景には、「法人」と「教学」を横に連動させつつ機動的に進めるガバナンスがある。「解決すべき課題によって組織横断的なプロジェクト型会議を機動的に設置し、責任主体も課題によって決定する」ことで、柔軟性のある体制を機能させて大学改革の推進を図っている(図3)。例えば、どのようにキャンパス整備を行うかというハードの問題は、いかなる教育を行うのかというソフトの問題と密接に連動する。そうであれば、組織的にも法人サイドと教学サイドが連携して課題に対処する必要がある。専修大学では、両サイドからのメンバーによって構成される「キャンパス構想検討会議」を設置し、経営課題と教学課題を調整しつつ取り組んでいる。

もとより、少子化・全入の時代、生き残りをかけた私立大学のガバナンス強化が重要性を増している。なかでも、理事長や学長による効果的なリーダーシップの発揮や、経営・教学間の調整・連携は多くの私学に共通する課題だ。専修大学では、日髙学長が理事長を兼務して意思決定のスピードを上げるとともに、学部長会・常勤役員会・学長室等の事務部局をシンクタンク的に機能させることで多様な課題に対応しようとしている。

ただ、専修大学においても以前から機動的なガバナンス体制が機能していたわけではない。かつては学費改定等をめぐって経営と教学の対立も見られ、縦割りの組織運営の中で両サイドの合意形成が難航したという。しかし、それでは大学改革がままならない。改革を阻む組織の「風通しの悪さ」を変えるきっかけとなったのは、18歳人口の減少を前にした危機感だったと学長は振り返る。法人と教学が危機感を共有した上で、「学生に何が必要か」という視点から諸課題に取り組めるよう、組織の縦割りではなくして、組織を横断的に連動させる体制に変えていったという。

な機関戦略を描いていくのだろうか。学長によれば、一つの方向性として「黒潮ライン」と呼ぶアジア戦略があるという。「社会知性の開発」という観点からアジア諸国の文化的な核をもった国造りにも貢献していきたいというのだ。そのためには単に留学生を受け入れて日本で就職してもらうだけでなく、彼らが帰国してそれぞれの社会の骨格を支えていくこと、そして日本との文化的・経済的な架け橋になってくれることに期待を寄せる。この思いは創立の理念に通じるものだ。創立者らは米国で学んだことを日本語に翻訳して教育し、自国の制度や規範を作り上げようとした。グローバル化が進む現代においても基本は変わらない。各国・地域の言語的文化的価値を理解・尊重した上でのグローバルな交流が求められる。学長は、専修大学の学生には、日本人であろうと留学生であろうと多様な言語と文化的素養を理解して発信できる人材であってほしいという。

このようにみてくると、専修大学の成功の秘訣は、その改革やビジョンが常に過去と未来をつなぐ直線上に置かれていて、そこからのズレが少ないことにあるのではないかと感じられる。一本筋の通った「立ち位置」を真摯に追求し続ける専修大学の姿勢からは学ぶことが多いのではないだろうか。

(杉本和弘 東北大学高等教育開発推進センター准教授)

【印刷用記事】

創立の原点に立ち返り、未来のビジョンを創造する/専修大学