意思決定スピードが改革成功を生む/京都橘大学

大学経営は年々厳しさを増し、とりわけ私立大学を取り巻く状況は厳しい。2012年5月現在、全国にある四年制私立大学の実に45.8%が入学定員割れを起こしている(私立大学日本私立学校振興・共済事業団データ)。背景には言うまでもなく18歳人口の減少がある。18歳人口は1992年の205万人をピークに減少を続け、今後10年ほどは110万人台で安定するものの、2023年度以降は110万人を割って減少していく。私立大学だけでなく日本の大学全体にとって大きな試練が待ち構えている。

そうした厳しさを前に、いかなる改革に打って出るか。共学化を契機に学部・学科の再編を精力的に進める京都橘大学の事例に探ってみたい。どのような課題意識で改革を進めたのか、今後の課題や方向性も含め、梅本裕理事長にお話をうかがった。

男女共学化と学部・学科の新設・再編

京都橘大学が立地する京都山科の緑に囲まれた閑静なキャンパスには、色調の統一された清潔感ある建物が並び、つい最近まで女子大だったことが肌で感じられる。派手さはないが、明るさと穏やかさが印象に残るキャンパスだ。

大学をはじめ京都橘中学校・高校を設置・運営するのが京都橘学園だ。1902年創立の京都女子手藝学校を発祥とし、2012年には創立110周年を迎えた。女子教育について言えば既に100年以上の経験を有する伝統校だ。最近では、全国高校サッカーで準優勝して脚光を浴びたほか、吹奏楽や女子バレーボールでも全国的な注目を集める。

ただ、大学としての歴史はそれほど古くはない。1967年、文学部のみを擁する単科女子大学(橘女子大学)として開学し、京都橘女子大学と呼ばれた時代を経て、男女共学化を契機に2005 年に現在の名称となった。4年後の2017年には開学50周年を迎えることになる。しかし、ここ10年に満たない短期間に矢継ぎ早に進められた改革には目を見張るものがある。

一連の改革を副学長時代から中心となって率いてきたのが梅本理事長だ。2005年以降取り組んできたのは、「共学化」「新学部・学科の設置」「既存学部・学科の改革」からなる三位一体の改革だった。

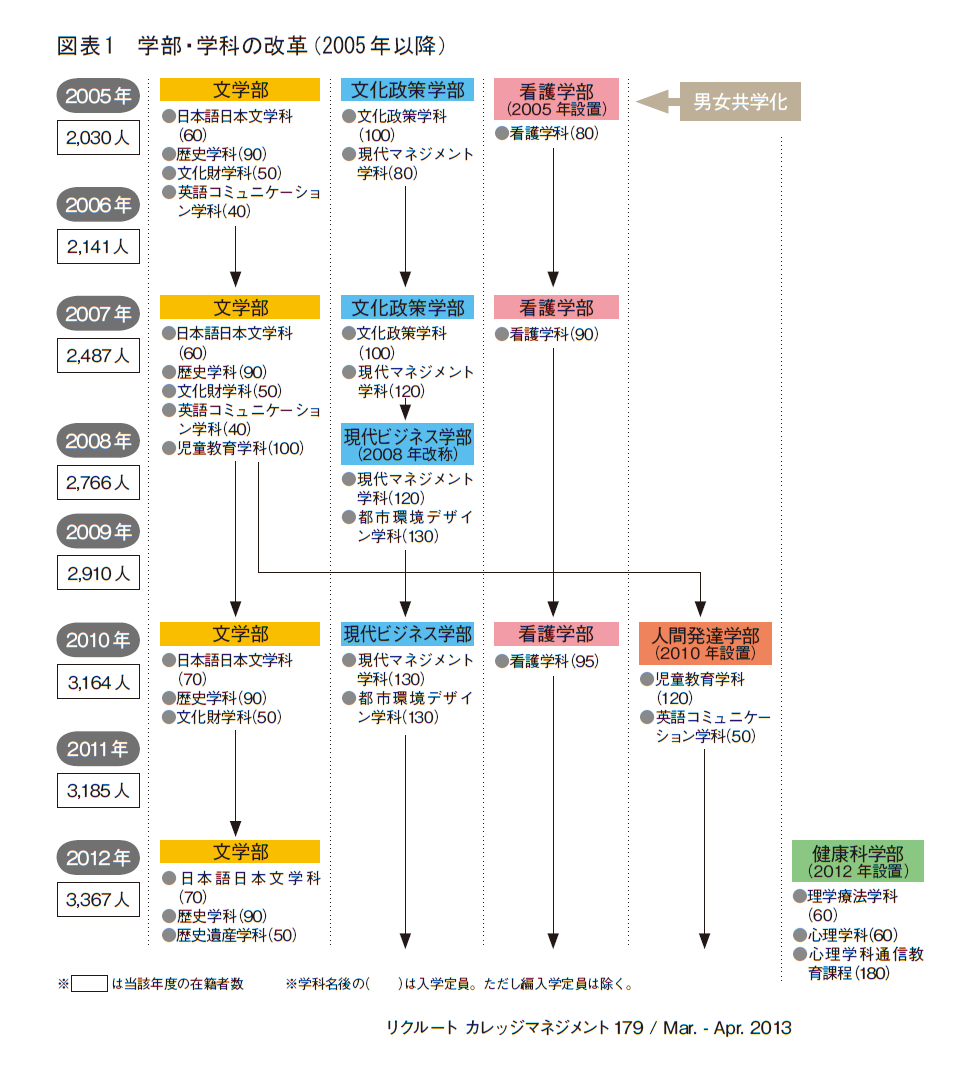

その全体像は図表1にある通り。2005年に男女共学化と併せて看護学部を設置して以降、2007年に文学部児童教育学科を設置、2008年に文化政策学部を現代ビジネス学部へと改組、2010年には児童教育学科を人間発達学部として独立させ、2012年にも健康科学部と通信教育課程(心理学科)が新設された。

京都橘大学はこうした組織改革の結果、持続的な拡大が望みにくい時代にありながらも、量的な拡大を達成している。学士課程に限ってみれば、2004年に2学部5学科(入学定員380人)だった学部・学科構成は、翌2005年には看護学部が加わって3学部7学科(同500人)となり、2012年現在5学部10学科(同855人)にまで拡大した。学生数も2004年の1,929人(もちろん女子のみ)から、2012年には男女合わせて3,367人に増加した。2012年設置の健康科学部が完成年度を迎える頃には4,000人ほどが学ぶ中規模大学になる予定だ。

改革のカギは「戦略」と「責任」

図表1を眺めれば、共学化後の改革がいかに精力的なものか一目瞭然だ。共学化した2005年以降、2~3年ごとに新しい学部・学科が作られている。

共学化が実施された背景には大学存続に対する根本的な危機意識が存在した。18歳人口がさらに減少していく中、京都山科で本当に大学としてやっていけるのか、その存在理由を問い直す必要があった。確かに、女子大時代にも良い学生が来てくれていたし、きめ細かな教育についても定評があった。なのに、なぜ共学化なのか。共学化が女子大の落ち着いた雰囲気を壊すとして学生からも反対の声が上がったという。

しかし、現状に満足せず思い切って挑んでいく、異質なものを入れていくことが生き残りの道だと理事長は全学に訴えた。学内の議論には約2年をかけ、学生を含む関係者に教授会や学生自治会での説明を通して理解を求めた。父母の会や同窓会にも説明したという。理事長は「京都橘の校風やDNAを維持すると同時に、もっと本気になって地域社会や親御さんの期待に応えられる大学に脱皮していくための共学化であり、新学部・学科の設置であった」と語る。

もちろん、やみくもに学部・学科を改革してきたわけではない。常に時代の変化や社会のニーズを読みながら戦略的に進めてきた。例えば、2005年の看護学部設置は京都の私学で初の試みであり、先行者利益を考えたうえでの「戦略」だったという。理事長はそれと同時に大学としての「責任」も強調する。医療の高度化に伴って、従来専門学校で養成されていた看護師に高度な知識と技能が求められるようになっている。だからこそ、四年制大学がきちんと責任を持って養成する。そうした覚悟が看護学部の創設に結実した。看護師・保健師・助産師・養護教諭の受験資格が取れる課程を準備し、看護学実習の内諾を得るために地域を奔走した。認定看護師や専門看護師の課程も設置した。看護教育研修センターを設け、地域の看護職研修や卒業生の卒後研修にも力を入れる。医療系人材の育成には手間がかかる。生半可な覚悟でできるほど看護教育は甘くないということだ。

そんな努力が実を結び、最近では地域の病院からも「卒業生にぜひ来てもらいたい」と言われるまでになっている。看護学部の設置と運営を通して、大学側も地域社会のニーズに応えることの意味がリアルに理解できるようになったという。

その後の児童教育学科、救急救命コース(現代マネジメント学科)、理学療法学科の設置も、大学としての「戦略」と地域社会に対する「責任」を踏まえて進められた。例えば救急救命コースは、関西では専門学校にしかなかったが、業務内容からみても四年制大学が育成すべきであり、学生や地域のニーズに応えるという判断から始めたのだという。

改革がもたらした変化

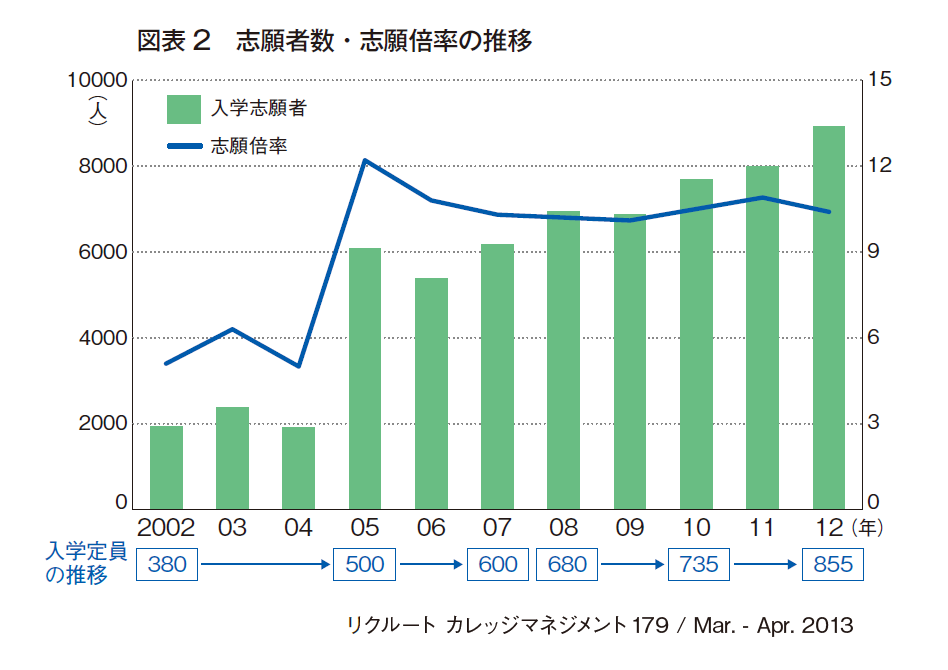

京都橘大学は確かに変化しつつある。何より志願者数が順調に伸びている。入学定員の拡大に合わせて増加し、2012年の志願者数はほぼ9,000人に達した。志願倍率も10倍前後で推移している(図表2)。意味のない数字だけの志願者増は目指さないが、大学としての質を担保するには実質倍率を最低でも2倍、できれば4倍で維持することが必要だと理事長は述べる。

量的拡大は学内外の質的変化ももたらした。共学化して男子学生が入ってくるとクラブ活動が活発になり、キャンパス全体が活性化されていくのが肌身に感じられたという。男子学生の比率が年々上昇して2012年には34.4%に達していることを考えれば、共学化は成功したと言ってよいだろう。

新学部創設も学内の雰囲気を大きく変えた。特に看護学部の学生の存在はインパクトが大きかった。看護の学生は将来に国家試験を控え、生死に関わる職業のためしっかりと勉強する。食堂でも教科書を開き、みんなで集まっては勉強する。そんなまじめな姿勢が大学らしい雰囲気を創り出し、それが上級生や教職員にもいい刺激になっているという。

さらに、先に見たような地域志向の影響か、進学者の出身分布も変化してきた。地元からの進学者が目に見えて増えている。全国型だった女子大時代とは違い、現在は学生の7割が近畿圏からの進学になった。これからは「地域と学生から選ばれる大学」でなければやっていけない、地域化が進んでいることは喜ばしいことだと理事長は分析する。

こうした変化を受け、地域における京都橘大学のイメージ自体が変わりつつあると感じている。最近では京都橘に入れてよかったと胸を張る学生が増えたという。社会の評価を変えるのには30年かかったが、今後、医療・教育・行政といった分野で卒業生がさらに活躍するようになればますます変わっていくはずと期待を寄せる。

データとその解釈を提示して議論

それにしても、これだけスピード感のある改革はどのようにして可能になるのか。意思決定はどうなっているのか。各地で奮闘する私立大学には気になるところだ。

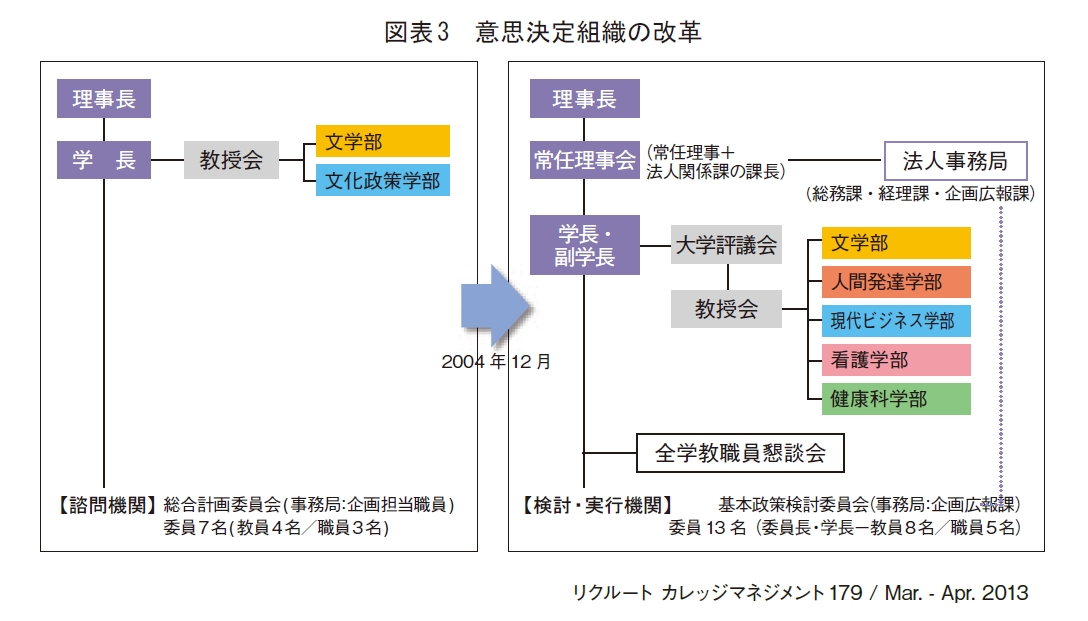

京都橘大学も以前は意思決定に時間がかかっていたという。かつての総合計画委員会は学長の諮問組織でメンバーは学部・学科から出てきていた。よくありがちなように、部局のエゴが作用して利害調整機関になってしまったという。とにかく議論に時間がかかる。説得してラジカルな案を出してもまた議論。これでは、スピードと実行力のある改革は望めない。

そこで理事長は、副学長時代の2004年、意思決定の機動性を高めるため基本政策検討委員会に変えた(図表3)。メンバーは学長が選び、全学部長に加え、財務担当理事、教務課長、総務課長、企画広報課長らが入る。同委員会で原案を作成し、教学側の大学評議会や法人側の常任理事会に上げて議論をしている。

議論を実質化する秘訣は「データ」だ。企画広報課は日常的にデータを収集・分析して理事長や学長に問題提起をしているが、理事長は、人口動態や競合校の状況などのデータに基づいて議論することが極めて重要だと強調する。

以前は結論だけが出てきて、「なぜ」が明確に示されなかった。そうなると印象論での議論に陥りがちで、学部・学科の利害に応じた感情に基づく対応にもつながってしまう。新たな政策判断をする際には、どう変えるかというビジョンやスキームを示し、その判断に至ったデータとその解釈を提示して議論すること。このデータをこう解釈したらこうしたことが見込めるとロジカルに示すようにすると、焦点が絞られて議論が実質化するという。

全学としての一体感を重視

そんな取り組みが奏功して、教授会も協力的で、全学的な協力体制が取れるようになってきているという。成長の一番の要因は「全学合意の形成」だと理事長は指摘する。一つの方向性を目指して頑張っていく、それを機動的に進めることが成功のカギだ。

それを支えるのが優秀な職員の存在。教員のアイデンティティは研究と学会に向きがちだが、職員は一旦勤めたら京都橘でやっていくと考え、学園全体の利益・ビジョン・展望を理解している。中小私学として大きな失敗はできない。慎重に工夫を凝らしつつ、しかし大胆にやっていくという緊張感が職員にはあるという。

しかし課題もある。1970年代の経営危機の時代を這い上がってきた職員が定年で辞めていく時期に差しかかっている。今の職員は右肩上がりの時代しか知らない。特に、2005年以降の改革を経て教職員が増えてくると、大学としての一体感が必要だと感じられるようになったと理事長は振り返る。そこで、学園としての信条を示すクレド(教職員の行動指針)を作り、「育ちあう、響きあう」というタグラインも作成した。大学としての団結心やアイデンティティの形成を意識的に作る工夫が必要だということだ。

その他にも、全学の一体感を醸成する取り組みとして、毎年7月には全教職員を一堂に集めて財務報告会も開いている。財務三表の読み方や財務状況の推移について時間をかけて説明をする。財務状況を踏まえた学園の可能性と制約条件を理解してもらうためだ。大学執行部が陰で分からないことをやっていて自分たちに知らされていないことがあると感じるのはよくない。データを開示して意思決定プロセスもクリアにする。そうすることで組織がまとまるという。

今後の課題は「質の向上」

では、京都橘大学にとって今後の課題は何だろうか。それは「教育の質」だと理事長は言う。今後は組織改革に潤沢な資金をかけることが難しくなってくるし、定員割れを起こさないようにしゃにむに手当てするといった発想では大学教育は機能しない。カギを握るのは、教育活動を安定的に提供しつつ教育実践の質を高めていくための工夫だ。単なる生き残り策に終始せず、「地域社会にどういう責任を果たし、いかに学生の伸び代を作っていくのか」を考えることが重要だと強調する。その意味では、なかなか余裕はないが、FDやSDを工夫して、次世代を担う人材を育成していくことも必要だ。

「大学が死に至る」条件があると理事長は語る。教職員が目の前にいる学生に誇りや信頼を持てないとキャンパスは荒れ、雰囲気が悪くなる。そしていつかは死を迎える。逆に、教職員が一生懸命にやったら学生は伸びると確信する大学は何とかなる。そうした方向で頑張れば支持をもらえることが分かった数年間だったという。理事長の実感を伴った言葉は実に印象的だ。今後の展開に期待したい。

(杉本和弘 東北大学高等教育開発推進センター准教授)

【印刷用記事】

意思決定スピードが改革成功を生む/京都橘大学