理論と実践を組み合わせ、チームで教育する/産業能率大学

産業能率大学(以下、産能大)は、アクティブラーニングを全学的に本格導入している大学として高い注目を集めている。この内容、成果などについて、宮内ミナミ副学長、松尾尚教授にお話をうかがった。

創立以来の実践的教育の伝統

産能大では、創立以来、実践的教育を行ってきた。創始者である上野陽一は、「学問は実践に役立ってこそ価値がある」と日本産業能率研究所を創立し、企業での講義やコンサルティングを行ったが、晩年には日本能率学校を作り、この分野の人材育成にも取り組んだ。1950年には夜間の短期大学を作り、社会人学生の学び直しの場を提供してきた。教員も昼間は企業のコンサルティングを行い、学生も社会人で、それぞれの職場の課題を持ちあったが、1つの正解でなく、より良い状態・最適解を模索することが必要であった。そこで一方的に講義をするスタイルよりもワークショップで一緒に課題を解決する、学びあうスタイルが中心になっていった。1979年に大学を開校し、経営情報学部(現:情報マネジメント学部)を設置した際も、この教育理念と実践は変わらず重視した。短大時代のノウハウを生かしたワークショップスタイルの授業を行い、当時は文系では珍しく、インターンシップを全員必修、学外の専門家を招いたオムニバス方式の実践的ビジネス講座など、少人数、実践的な教育を行ってきた。2000年に経営学部を作り、2学部体制になっても、産能らしいカリキュラムを組んできた。

理論と実践を交互に学ぶ

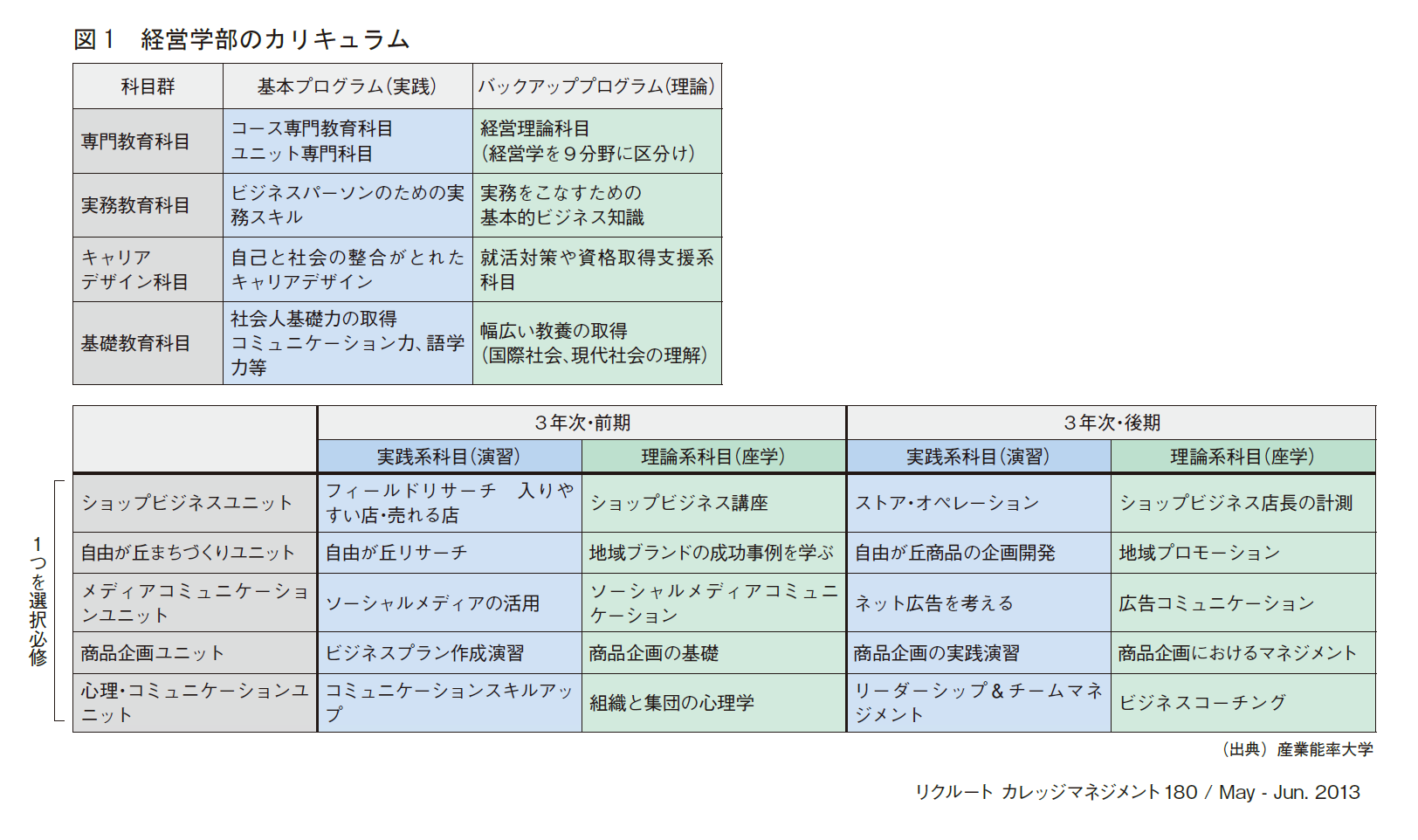

産能大のアクティブラーニングの特徴は、全ての科目が、実践や演習の「基本プログラム」と座学中心で理論を学ぶ「バックアッププログラム」の組み合わせで編成されている点である。図1には経営学部のカリキュラムを示した。

多くの大学では最初から一方通行の座学型の講義を行うが、学生が拒否感を持ってしまうとなかなか勉強しない。まずは学生の知的好奇心を刺激することが必要で、実践・演習型の授業が効果を発揮する。と同時に「体験して面白かった」だけで終わらない工夫として、理論と演習の組み合わせを重視している。個別ケースを勉強させつつ、そのケースから教員が経営学の共通の原理・考え方へ普遍化する座学型の授業と組み合わせる工夫を行っている。実践系科目と理論系科目の比重がほぼ同じであることも産能大の特徴だ。教員の多くは社会人経験があり、新入社員のマインドやスキルなどもよく知っており、「言われたことしかやらない」のではなく、「自分で動いて提案できる社会で役立つ学生を育てたい」という強い思いを持っている。どうしたらこうした人材を育てられるのかを議論し、カリキュラムに反映させている。

ユニット専門科目

こうした考え方が最も典型的に見られるのが経営学部のユニット専門科目である。3年生の必修科目で、5つのユニットの中から1つを選び、同じ学期に、理論系科目、実践系科目をセットで学ぶ。たとえば、ショップビジネスであれば、座学科目で経営分析指標を学び、実践科目でお店を開いたときにどういうプランにするかを考えさせるなど、同一ユニット内の4科目が互いに関連付けられている。きちんとリンクしてやらないと学生は理解できないためだ。

教室外でのアクティブラーニング

ユニット科目以外にも、教室の内外でアクティブラーニングを積極的に取り入れている。教室外のアクティブラーニングとは、インターンシップや企業等とのコラボレーション授業などである。インターンシップを就職活動の一環ではなく、2年次という早い段階に経験させる点に特徴がある。学生は自分に何が足りないのか、社会で必要な能力とのギャップを感じて、ようやくスイッチが入る。夏休みに2週間(実習10日間)行うが、事前・事後の講義とセットで行うことで高い成果につながっている。また、企業等とのコラボレーション科目も多い。経営学部の「自由が丘イベントコラボレーション」、「新事業・商品企画の実践演習」、情報マネジメント学部の「スポーツ企画プロジェクト」、「フィットネスビジネス創造講座」などがそうだ。たとえば、プロ野球の横浜DeNAベイスターズの二軍の公式試合の観戦イベントをプロデュースする科目では、準備の時は学生がうまく動けずに教員はどこまで手を出すかもどかしい思いをするが、当日にお客さんの前に立つと学生の顔つきが変わり、大きく成長する姿をよく見るという。

教室内でのアクティブラーニング

また、教室の中でも学生の出番を増やすことを意識して、グループワークを取り入れる授業も多い。教員と学生の関係は、1対N(多数)の関係になりがちだが、産能大では1対1の関係をN通り作ろうとしているところがユニークだ。「君はどう思う」と聞くのでなく、名前を覚えて「○○さんはどう思う」と聞く。大変そうだが、100人を超えてもやってみれば意外にできるという。松尾教授が1つのエピソードを紹介してくれた。マーケティングの授業で、流通戦略の「ハブ&スポーク」という概念を、成田空港を例に話をしたところ、2人の学生が質問をしてきた。まず一人は、「成田よりも仁川(インチョン)の方が便利」だという。そこで「なぜ仁川がアジアのハブ空港の地位を得たかを調べてみて」というと、その学生がレポートを書いてきたので、それを授業中に公開し、他の受講生にも意見を求めて議論をした。もう一人の学生は「ディズニーランドの構造もシンデレラ城が中心に人の流れができているのでは」と質問してきたので、「本当にそうなっているか、確かめてきて」と言うと、週末に出かけ「1つのアトラクションに人が集まって、人の流れが悪くなっていた」と言うので、それがボトルネックという概念で経営学では説明されていることなどを次の授業で説明した。理論的な話だけでは学生の集中力が持続しないケースが多いが、興味を持ってもらい、具体例を用いつつ、理論も分かりやすく説明することで学生はより深く理解できるという。

アクティブラーニングをささえる仕組み

非常に魅力的な科目構成と授業実践であるが、教員側がたくさんの引き出しを持っていないと実際にやるのは難しい。そこで、教員間で協力をしたり、教員で足りないところは企業の社員教育を担当する社会人教育部門のリソースを活用したり、学内外のリソースを使うなどして、学生の学びが深まるように、企業・地域との協力をしている。

教員間の協働を促す仕組み「1科目1シラバス」

教員の協働が望ましいのは分かっているが、実際には難しく、個々の授業改善を超えた、組織的な教育改革が進まない大学も多い。産能大では試行錯誤の中で、仕組みを作りだしてきた。それが「クラス間統一シラバス・統一テキスト・統一指導要領等」というルールだ。

以前、1年生の教養ゼミは、担当教員ごとにシラバスを作っていて、それぞれの教員が得意な分野で教育していた。しかし、スタディスキルなど共通でやるべき内容もあるので、共通の必修部分について平準化することにした。ゼミ・演習は少人数クラスになるため、同じ科目でたくさんのクラスができるが、クラス間で難易度が異なると、楽すぎても、厳しすぎても学生からの不満が出る。そこで、「1科目1シラバス」という原則で、科目ごとに科目主務者とシラバス執筆者を決めている。複数の教員(必修ゼミ科目では15名程度)が同じ科目を担当する場合、科目主務者は皆と相談し、その科目の内容を決定する。ほかの人が作ったシラバスでやりづらい場合は科目主務者にいろいろな意見が出るが、これを調整し、よりよい形にしていく必要があり、結果的にはリーダーシップのある人が科目主務者を担当するようになっている。また1年生の学部必修科目・ゼミなどの重要な科目については、教学委員会で検討し、準備する。

こうした仕組みに加えて、チームでの教育を行ううえで教員間の意思疎通が極めて大事だ。例えばユニット科目を初めて立ち上げた時は、教員が全員お互いに全ての授業を聴講し相互評価をし、毎週、ランチミーティングを行ったという。こうした過程を経て、カリキュラムもどんどん改善されている。

教職員が企業や地域との協力を作る

新しい提携先、インターンシップ先を探して、これほど多くのコラボレーションを行うのも非常に大変なことだ。企業の社員教育をする社会人教育部門などの法人内のリソースが有利なのではと尋ねてみたが、「研究所とも協力するが、そこに頼るのではなく、大学部門の専任教職員が、提携先の紹介や交渉等の営業活動をする」とのことであった。自由が丘商店街との関係も、経営学部の学生が自由が丘キャンパスに移転しはじめた2005年当初は、それほど密ではなかったが、「とにかく一度やってみませんか」と外部へアンテナを張り、意識的に働きかけてきた。大学生の考えや嗜好を聞きたいメーカー、サービス業、商店街の方も多く、一度やってみるとさらに興味を持ってもらえるケースが多い。次第に、提携先の企業がまた別の人を紹介してくれたり、向こうから提案があったり、良い形で進んでいるという。

将来への危機感から改革へ

現在は非常にうまく機能しているが、経営学部を2000年に作り、初めて卒業生を出す2004年ごろが産能大の改革の年であった。産能大のアクティブラーニングを特徴づける「ユニット専門科目」や「1科目1シラバス」の仕組みが導入されたのもこのころだ。

当時は湘南キャンパスのみで展開しており、定員割れは起こしていなかったが、2009年には全入時代を迎えると言われており、「この先も大丈夫なのか」という強い危機感が改革の契機になった。「教育中心大学として評価を得る」ことを目標に掲げ、教員、職員、経営者が一緒になって改革案を検討する大学改革委員会を立ち上げ、多くの議論を重ね、大学改革を推進してきた。2008年の経営学部の自由が丘キャンパス全面移転もこうした中で決定されたが、宮内副学長は「『学生が伸びるのは、認められた時と自分を肯定できた時』で、1人でも信頼できる先生に認められると言葉づかいから大きく変わる」と語る。社会人になったとき、自信を持っていること、人との関係を築けることは仕事をする上で重要で、先生とそれができるようになることを目指した。カリキュラム改革では実践的科目を拡充し、教学制度として、GPA制度、アカデミック・アドバイザー、オフィスアワー、就職支援などの学修支援も充実させた。授業評価についても、当時「学生に評価されたくない」という教員サイドの意見もあったが、宮内副学長はそういう教員に対して「なぜ授業をきかないのか」「教育の成果は何なのか」といった議論を1対1でかなり行い、「組織と同じ目標を持ってくれ」と訴え続けた。今では不満を言う人もいなくなった。当初は消極的であったが、その後大きく取り組みが変わった教員もいる。

授業評価の結果は、教員個人に返すが、全体の平均、ジャンルごとの平均値とともに返すだけでなく、自由記述についても返却している。学生にも責任を持って取り組むように、記名式で行っているが、「こういうところを直してほしい」といった改善に向けた意見を割に書いてくるという。こうした学生からのメッセージに対して、教員は「来年はこういうところを工夫し、改善します」といったコメントを必ず返し、学内ホームページで公開している。全教員がコメントを寄せるという。また、授業評価の結果が極端に低い場合、FD委員会で学生のコメントを確認している。学生の2人以上が指摘している場合はそれなりに当たっている面があり、対応してもらうように学部長からも要請するという。学部長が全教員と年2回定期面談を行うが、そういう場でも繰り返し話をする。以前からこうしたやり方をしてきたが、2002年からは給与や賞与などの人事考課や昇格等にも反映させている。

高まる教育効果

こうして教員も変わってきており、大学のカラーができて浸透することで、大学が望むタイプの学生が入学するようになってきた。以前はグループワークへの参加を嫌がる学生が1グループに1人くらいいたが、今はほとんどいなくなった。面倒見が良い大学、入学後、生徒を伸ばしてくれる大学といったランキングでも常に上位にランクされている。

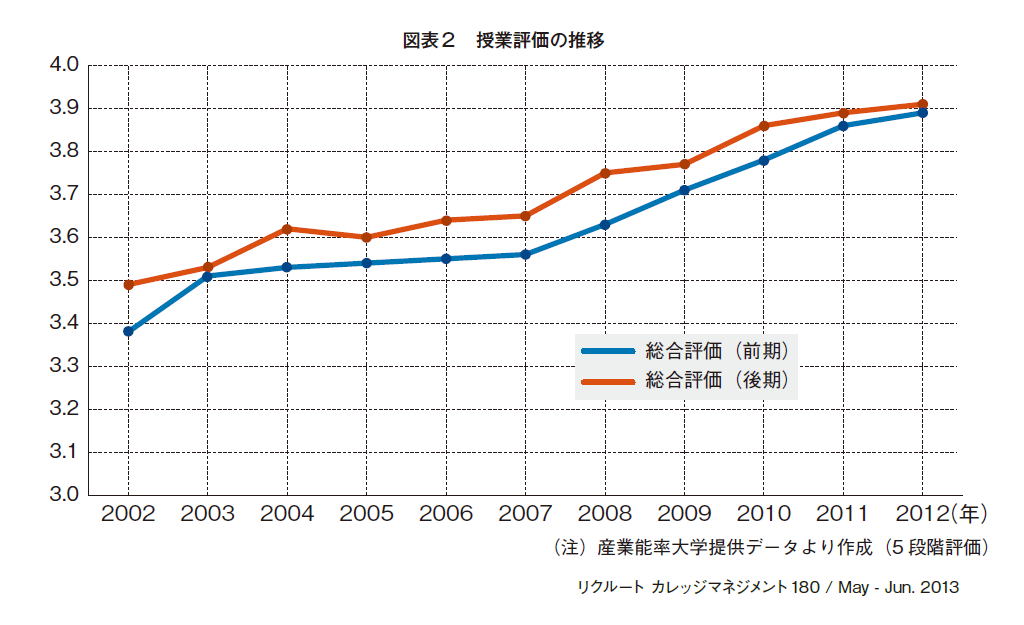

また授業評価の結果もこの10年間で大きく伸びた(図2)。回答率が当初は6割程度、現在は8割以上と伸びている中で、学生の満足度がこれほど上がっている大学は見たことがなく驚いたが、上に述べた熱心で組織的な教育の効果といえるだろう。また、結果的に、志願者数も伸びた。少子化で厳しさを増している時期にも拘わらず、2000年から10ポイント以上の入試難易度が上昇したのはすごい成果だ。

今後の課題

最後に今後の課題を尋ねてみた。基本的にこれまでやってきた方向を変えずに質をさらに高めていきたいという。この4月から経営学部にマーケティング学科を新設する。1学年300名の定員から480名へと180名増加する。教員も増えるし、新科目も増える。学生が増えれば、実習先、インターンシップ先もさらに充実化しないといけない。2学部3学科になっても今やっていることをきちんとやっていくことがまず課題だという。

産能大のアクティブラーニングは、理論と実践の両面を重視し、しっかりとした学びを追求しているが、その成果をより目に見える形で示していくことも課題だという。これまでも授業評価や成績などについては行っているが、学生の満足度、自己認識(伸び)など、個人別のデータを追跡し、解析する取り組みを充実させる。産能大の今後の発展も、学生を大きく成長させる産能大モデルがどこまで他大学に影響を与えるのかも楽しみだ。

(両角亜希子 東京大学大学院教育学研究科 准教授)

【印刷用記事】

理論と実践を組み合わせ、チームで教育する/産業能率大学