EMの実現をデータで支える活きたPDCAサイクル/京都光華女子大学

「学生の多様化を背景にきめ細かな学生支援策が不可欠」「学生個々人の様々なニーズに耳を傾けることが必要」――。今どきの大学教育にあふれる言説だが、実際に学生支援について方針を立て、実践を進めていかなければならない現場では、それを実現させるための道具立てが必要になる。単にお題目を並べるだけでは大学は変わっていかない。

今重要性を増すもの。それはデータだ。学生ごとに異なる学びや成長のあり方を示す主要なデータが揃っていなければ、きめ細かな学生支援は望むべくもない。

本稿で取り上げる京都光華女子大学は2007年、総合学生支援の実現を目指して、先駆的にエンロールメント・マネジメント(以下、EM)に着手したことで知られる。近年はそこにインスティテューショナル・リサーチ(以下、IR)の要素を付加した取り組みへと展開してきた。その中心には常にデータが位置づけられている。

実際のところ、どんな取り組みが効果を上げ、今いかなる課題に直面しているのだろうか。水野豊副学長と相場浩和教授(短期大学部長)にお話をうかがった。

全国に先駆けてEMを導入

京都光華女子大学(以下、京都光華)を運営する学校法人光華女子学園の淵源は、1940(昭和15)年に開学した光華高等女学校に遡る。爾来70年余り、「仏教精神に基づく女子教育の場」たることを目指して学園整備が進められ、現在では、幼稚園から大学・大学院に至るまで「真実心」を校訓とする一貫した女子教育が展開されている。

京都光華は近年、そんな女子教育としての基本を守りつつも、資格重視の学部・学科再編を行ってきた。2010年、それまでの文学部と人間科学部を、人文学部、キャリア形成学部、健康科学部に改組し、2011年には健康科学部に看護学科が設置された。人文学部を廃止して、来る2015年にはこども教育学部を設置し、資格やキャリアをイメージしやすい3学部6学科構成になる予定だ。

京都光華は、こうして学部・学科を改組するだけでなく、2007年からは学生の入学前から卒業後に至る学生支援を推進するEMに全国の私大の先駆けとして着手した。

その背景には大学を取り巻く厳しい社会変化があったと水野副学長は説明する。大学がユニバーサル化する中、学生の多様化が進行した。さらに、少子化への対応から大学を差別化していく必要性もあった。こうした基本的な問題意識は多くの大学が共有しているにちがいないが、各大学の抱える具体的課題は同じではないし、それにどう切り込んでいくかも当然、大学によってアプローチが異なる。京都光華では全学で学生の満足度を上げるべく、EMが導入された。京都光華におけるEMとは、「学生満足度」の向上を目標に、学生ニーズに応じたトータルな学修・生活支援の実現を目指すものだ。

水野副学長は、こうして京都光華でEMがいち早く導入された背景には建学の精神も影響しているとみている。校訓に掲げる「真実心」には、「他者への配慮」や「支え合い」といった意味合いが含まれていて、それを具現化するための取り組みがEMだったというわけだ。京都光華が培ってきた歴史の中にEMが根づきやすい土壌があったというのが水野副学長の見立てだ。

EMによる総合学生支援の整備

だからといって、新たな理念としてのEMを学内で理解してもらうのに苦労がなかったわけではない。相場教授は、2007年の導入当初、学内で「EMとは何か」という基本的なところから議論を始めたと振り返る。

確かに、当時はまだアメリカ発祥の「エンロールメント・マネジメント」なる言葉自体に馴染みがなかった。それは京都光華に限らない。一部の専門家を除いて日本の大学でエンロールメント・マネジメントは知られていなかった。

京都光華にとってEM導入が大きな挑戦だったことは想像に難くない。アメリカの大学で行われているような、入学者集めのために在籍者の流れをマクロに管理するEMを導入する意味はどこにあるのか。そんな本質的な問いをめぐって議論を行った。EMを日本流に定着させることが必要だったと相場教授は述べる。アメリカ流のマクロな管理ではなく、学生一人ひとりに目をかけていくミクロなEMに変えていく、つまり京都光華の文脈に即したEMを確立することを目指したのだという。

幸い、EM導入にあたっては2008年に文部科学省の学生支援GPに採択されたことが大きな弾みになった。GP予算によってEMへの人と資金の投入が可能になり、事業推進の拠点として「EM推進センター」を設置することができた。教員3名(うち専任教員1名)が配置され、それを事務が補佐する体制が整えられた。学内の各部署が個別に対応するのではなく、EMのコンセプトの下に全部署が協力して総合的に学生支援を行うための組織として、EM推進センターが活動を始めた意義は大きかった。

実際にEMを展開するため、教務・学生生活・就職といった学生に関する多様な情報を一元的に収集・活用するための学生支援情報システム「光華navi」が導入された。光華naviで収集されたデータは、クラスアドバイザーや学科・各種センターとも共有され、入学前から卒業後に至る学生の学びと成長を支援するために活用された。さらに、光華naviで得られた情報やデータは、受入準備、在学時支援、学修支援策、募集・広報戦略といった方針・戦略のPDCAを機能させるのにも使われている。

こうして光華naviが整備されることで、入口から出口に至る学生の修学や生活の状況をデータであぶり出すことが可能になったと水野副学長は語る。

確かに、ユニバーサル時代の学生支援を、従来のような経験や勘だけで乗り切るのは難しい。それを補うのがデータだ。データ整備によって、特別な配慮を必要とする学生が支援を求めにくるのを受動的に「待つ」のではなく、むしろ彼女らの潜在的な声を把握して行き詰まる前に能動的に適切な援助の手を「差し伸べる」ことが可能になった。数字やデータに基づいて、要支援学生に積極的に支援を行うトラッキング・サポートが機能するようになったのである。

EMとIRをつなぐ

京都光華におけるEM推進センターは文字通り、EMを学内で推進していくための中核として機能した。その意味で、同センターの存在が、データに基づく総合学生支援に対する教職員の意識向上に貢献したことは確かだ。

しかし、組織としてのEM推進センターには課題もあった。あくまで学生支援GPを基盤に設置された時限的組織に過ぎなかったからだ。京都光華にとってのEMの有用性を踏まえ、EMのさらなる推進に向けて同センターを恒常的組織として強化していく必要性は学内でも認識されるようになっていたという。学内の各部署がバラバラに定型的な学生支援をしていてはダメで、同センターの主導で総合的な学生支援を進めることが必要だという認識は共有されていたと水野副学長は述べる。

こうした課題意識を受け、2012年、新たな恒常的組織として学長直下に「エンロールメントマネジメント・インスティテューショナルリサーチ部(EM・IR部)」が設置されるに至る。その名称が示唆するように、新組織にはEMに加えてIR機能が付加されている。EMの理念を継承する一方で、IR機能強化の必要性が認識されていたからだ。EMとIRを一つの組織に包摂することで、学生の教育・生活全般に関する組織横断的な総合学生支援策としてのEMと、情報の蓄積と分析を戦略立案に接続するIRを有機的に結びつけることが目指された。

このEM・IR部には現在、教員と職員が兼務で関わるとともに専任職員も置かれている。その構成は、副学長1名、健康科学部から2名、キャリア形成学部から1名、短大から1名(=相場教授)、キャリアセンターから1名、学生サポートセンターから2名、入試広報部から1名、学務企画部から2名だ。大学の全体性を担保するとともに、教職協働を重視した部員構成となっている。

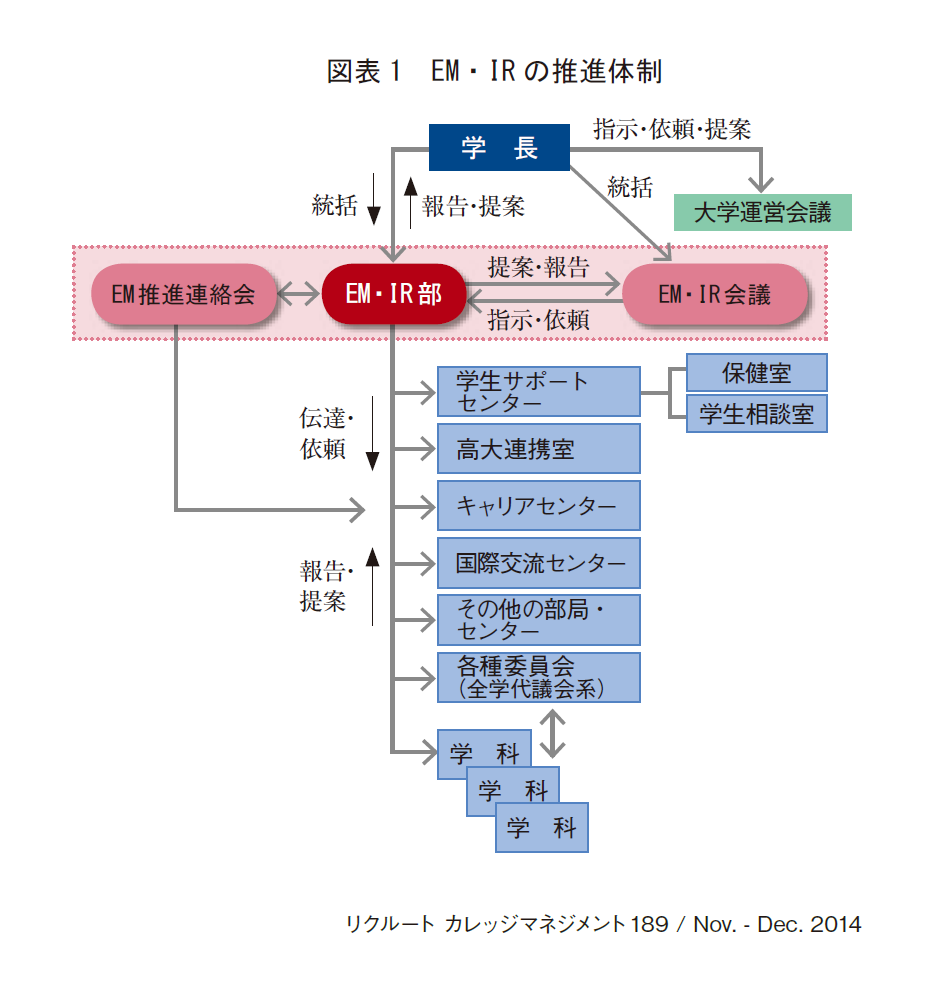

さらに、EM・IRに係る意思決定や学内周知のためのガバナンス体制も強化されている。図表1にみるように、「EM・IR会議」がEM・IR部の活動方針や内容を決定・指示する一方、「EM推進連絡会」が全学に対する関連施策の周知徹底と情報共有を担う。

水野副学長は、EM・IRを全学的教育基盤として位置づける必要性から、ボトムアップを重視してきたと述べる。学生も個人個人で異なるし、学科も集団特性がかなり異なる。トップダウンでやるとうまく行かない面があり、むしろ各学科に立体的にやってもらう必要がある。学科レベルで自分たちでなければ課題提示ができないからだ。その意味で、学科を含む学内各部署から委員が参加して2カ月に1度開催されるEM推進連絡会は、EM・IR部と教育現場をつなぎ、意見交換を通して学内浸透を図る場として重要な役割を担っている。

身近なデータの分析を成果につなげる

それでは、2007年以降の取り組みがもたらした内外への影響や成果をどうみているのだろうか。

水野副学長は、EM・IRの理念の定着については一定の効果があったという。入試広報でも「京都光華のエンロールメント」を大学の強みとして打ち出し、学外にも知ってもらえるようになった。大学関係者からも一定の評価を得ていると感じるという。

データの分析とそれに基づく改善の取り組みについても具体的成果が出始めている。例えば、退学要因とプロセスに関する分析だ。入学前の特性要因と退学要因との相関を取ってデータ分析を行い、学生個々人に配慮した指導やアクティブサポートにつなげている。退学リスク要因をランキングし、そのデータを分析してみたところ、学科ごとで退学要因の特徴には差異が見られたという。これを踏まえて該当する学生についての情報を各学科に提示し、入学直後の指導に活かしている。今後はその有効性を検証し、フォローアップの強化を図ることが課題だ。

もう一つ、データ分析を通して、オープンキャンパスの開催形態を変えた。従来はいつ来ていつ帰ってもよい自由参加型だったが、当日の高校生の動きを分析した結果、高校生達の多くは朝来て昼に帰っていることが判明した。このデータを使って、オープンキャンパスの形態を、開始と終了の時間を明確化した誘導型に変えたという。

こうした経験から、相場教授は「IRは大規模でなくてもできる。ちょっとしたデータがあって、こんなことを調べたいと思うところ、必要があるところから始めるのがいい」と語る。京都光華では、こうした軽量で小回りの利くIRを「スモールサイズIR」と呼んで積極的に推進してきた。確かに、IRを始めるとなると、いきおい高価なシステムを導入し、アナリストを雇わなくてはと考えがちだ。しかしあまり大げさに構えず、身近なところからデータを使って始めてみることは、IR専従の人員や資源を割く余裕のない大学にも応用可能だろう。

ただ、ここまでEM・IRへと展開し、地道に成果を積み重ねてきた京都光華にも課題はある。例えば、EMが学内に浸透してきたことの裏返しでもあるが、「EMは何でもやるところ」と思われてしまうと相場教授は述べる。確かに、EMは大学の機能そのものだ。その意味で、情報やデータを学内で共有化することは理想だが、それにすべて応えていては回らなくなるし、EM・IRの会議もつまらないものになる。理念がやや先行しがちだったEM・IRを、現場と調和したものに転換していく必要が生じてきているという。大学のガバナンス改革の一環としても、EM・IR組織の簡素化・効率化が課題として浮上してきている。

学修成果の可視化への挑戦

さて、こうして京都光華における過去7年余りの経験をみてくると、EM・IRの展開はいくつかのフェーズに整理できると言えそうだ。2008年にEM推進センターを設置してEMの確立・普及を進めた時期が第1フェーズだとすれば、EMとIRの理念を恒常的組織として実現したEM・IR部の立ち上げから現在までが第2フェーズ。そして今、これらの取り組みは新たな第3のフェーズに入ろうとしている。その契機になると思われるのはいわゆるAPの採択だ。

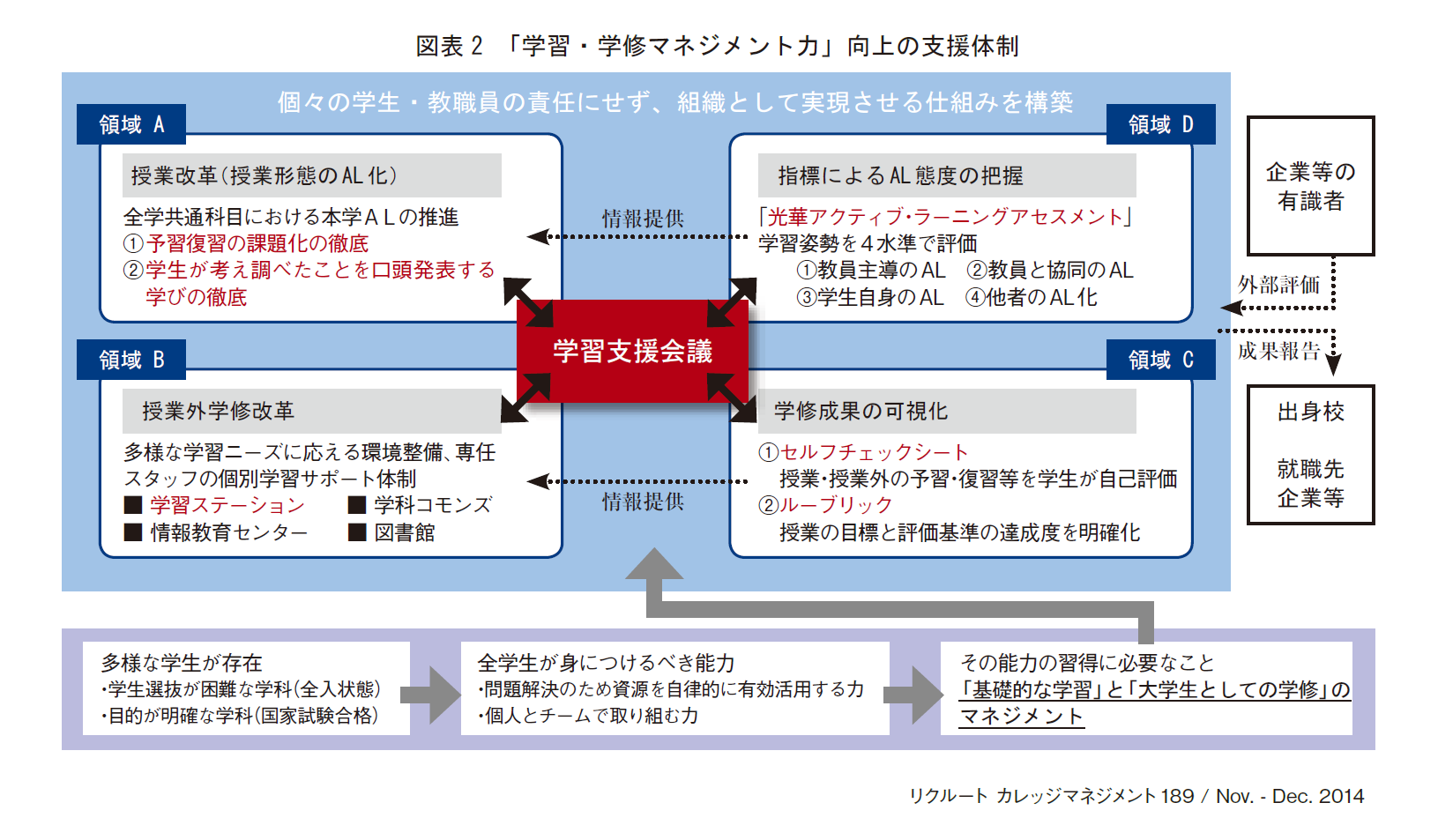

この8月、文部科学省の「大学教育再生加速プログラム(AP)」に京都光華女子大学と短期大学部が揃って採択された。ダブル採択は全国で京都光華だけだ。今後は大学と短大がともに「アクティブ・ラーニング」を推進し、それによる学生の学修成果を可視化していくことが求められる。

特に大学によるAP事業は、学生の「学習・学修マネジメント力」の向上を支援する体制構築とその運用を図ることを目標にしている(図表2)。そこでは、学生の学習成果を、行動指標等を通して評価できるような仕組みの構築を進める予定だ。それはまさに、これまで組織化してきたEM・IRをどう効率化し、いかに実質化を図っていくかが試される試金石となるにちがいない。京都光華女子大学が今後この課題にどう挑んでいくのか、注視していきたい。

(杉本和弘 東北大学高度教養教育・学生支援機構 准教授)