分析と事業策定を分離した職員主体のIR/日本福祉大学

米国のIRから日本福祉大型のIRへ

IR(Institutional Research)とは、学内の諸数量データを統合・分析し、そのエビデンスから大学経営の指針を得ようとするものであり、日本の大学でも徐々に人口に膾炙している。日本福祉大学の場合、2007年の夏に米国の大学4校のIRの視察(NPO法人GES主催、私立大学協会協力)に、現在の齋藤真左樹学長補佐・総合企画室長(当時は教育開発部長)が参加したことが契機となった。米国の大学では、組織の意思決定にIRが用いられ、そのためには客観的なデータに基づくPDCAサイクルが機能する必要性、各部署に散在しているデータの統合の必要性を知ったことが収穫であった。この視察報告を受けて、2008年度に現在の丸山悟理事長(当時は企画局長)を責任者とするIRO(IR office)準備プロジェクトが設置された。この時期は第1回の大学認証評価を2010年度に受審することが決まったこととも重なる。大学認証評価にどのように対応するかはまだ模索状態であったが、エビデンスに基づく自己点検・評価報告書の作成と大学基礎データの収集は、IRO準備プロジェクトで検討されていた「日本福祉大学に必要とされるIR機能」とも深く関わることとなっていった。

また、同大学は2001年度に通信教育部を開設しているが、当初からインターネットを通じた課題添削、科目修了試験を行い、学生の情報は一元的にデジタルで管理されていた。他方、通学課程では入試情報、学籍情報、履修情報、就職情報等の、一部のデータは各関係部署がそれぞれのシステムで管理しており、1人の学生の情報は各所に分散していた。そこで、これらを一元管理するデータウエアハウスを構築することが課題として浮上していた。学生に関するデータを学籍番号で統合すれば、あるタイプの学生がどのような学習をし、どのような卒業後の進路をとっているかをたどることができる。それらの分析をもとに、教育内容の改善、学生支援、就職指導、さらには学生募集等、大学経営に関わる意思決定に様々に活用ができる。このような機運があってIRの構築という発想に収斂していったのである。

ただ、当初よりIRが成功する見通しがあったわけではない。米国型のIRが比重を置く、他大学への転学を防ぎリテンションを高めるためのエンロールメント・マネジメントは、日本の大学にそのまま適用しても意味がない。日本の大学であっても、設置者や規模に関して状況は異なる。つまり、IRはただデータを収集して分析すれば済むものではない。それを、いかに学内で求められる課題に即応して統制していくかが必要なのである。独自のIRをどのようにして構築していくか、まだ国内の大学でIRを行っているところが少ないだけに、手探り状態であった。

IR推進室と総合企画室の両輪

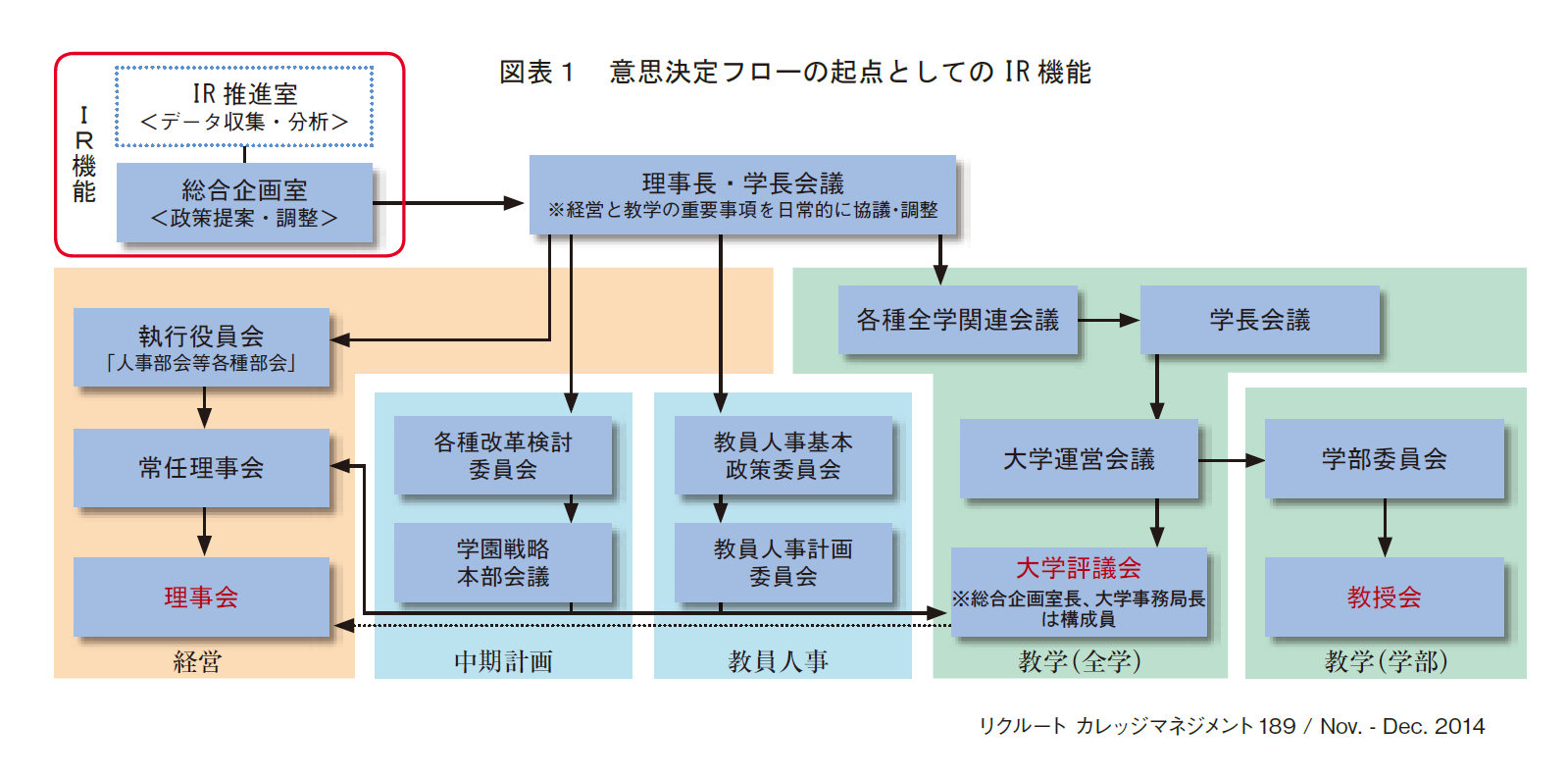

こうした中、2009年にIR推進室を設置した。ここでデータの収集と分析を行う。ただ、IRはIR推進室で完結するわけではない。図表1に示されているように、従来からある総合企画室が、IR推進室での分析結果をもとに事業計画の策定、施策の提案などを行う。この2つの組織が車の両輪となって学内のIR機能を担っているところに、日本福祉大学の特色がある。IR推進室は各担当課室との連携によって学内データの収集・分析を行い、現状をエビデンスベースで明らかにする。その結果をもとに、総合企画室が今後の改革の方向性を考案し、理事長・学長会議に対して政策提案や調整を行う。こうした役割分担のもとでそれぞれの役割に集中するのである。

もう1つの特色を言えば、IR推進室は教員組織から切り離された、事務局内に置かれた事務組織である。多くの大学では、IRはデータ分析を専門とする教員が担う。しかし、ここでは当初から事務組織、即ち職員主体の組織として設置した。というのは、IRを大学全体のPDCAマネジメントサイクル確立のために必要なものであるとし、大学の恒常的な業務の一環に位置づけていたからである。専任の教員を置いた場合、その教員が異動すれば蓄積したノウハウが継承されないことが懸念され、また、教員が行うIRは、往々にして分析テーマが研究的側面からの興味によって限定される。高度な分析によるオリジナルな知見を見いだすための研究的IRとなっては、恒常的な業務にはならないし、その分析結果の理解が誰にでもできるとは限らない。また、何らかの教育改善を図る際に教員間の連携が容易ではない場合には、事務職員が間に入り教員間の連携を促進する役割を担うことも必要となる。そのようなことを考えて、課長(設置当初は教育開発室長を兼務、現在は情報政策課長を兼務)1名、課員1名、職員待遇の研究員1名を置いてIR推進室を発足させた。

当然のことながら事務局にも職員のローテーションがあり、IR担当者は数年で交代することになるが、事務局全体にIR的思考のできる人材を増やしていくためには必要だというのが、丸山理事長や齋藤学長補佐・総合企画室長の判断である。お二人とも、「IR推進室の職員と現場担当課室の職員が連携して分析を進める中で、IR的思考のできる人材の育成が可能になる。また、多くの職員がそれを経験することで、IRの重要性に対する学内の認識の度合いも高まっていくはず」と述べられる。

IR推進室と総合企画室とを分離したもう1つの理由は、分析プロセスをオープンにすることである。データを収集・分析する組織と政策提案を行う組織が同一の場合、その政策の意思決定に都合の良い恣意的な分析をしているのではないかという反応が、教学組織などから起こることも想定される。しかし、総合企画室とは別組織として設置し、分析プロセスに多くの教職員が関わることで、IRによるデータ分析の独立性や中立性、分析結果の説得力は高まる。車の両輪として機能させるための背後には、こうした配慮もあった。

学生支援型IRの稼働

2010年の大学基準協会の大学認証評価を終え、ある意味、IRの本格的な独自の活動が始まる。学生の入学情報、履修状況や成績、卒業後の進路等のデータに加えて、新入生アンケート、在学生アンケート、学生によるゼミ評価等の調査データを付加したデータベースを構築し、学生はどのような状況で学習に躓きが出るのか、それに対してどのような学生支援ができるのか、学生支援のためのIRに特化することを目標に掲げた。

幸いなことに2010年には、文部科学省の大学教育推進プログラムに「教育の質保証に資する福祉大学型IRの構築」として採択され、活動に弾みがついた。この事業の目的は、学業不振学生―そこには発達障害等の個別支援を必要とする学生も含み―、その原因をIR推進室におけるデータ分析で探り、それに対して学習支援や生活支援等の幅広い支援策を構築することにあった。

開始して2年目には、民主党政権の事業仕分けによる大学教育推進プログラムの打ち切りという思いもかけない事態に襲われた。しかし、開始したばかりの学生支援のためのIRをここで終わりにはできないと、経費の支援がない中で学内の賛同者を募り、教員を含めた学生支援研究会を立ち上げた。こうした苦難の中で独自のIRの構築を目指して活動を継続したことが、現在のIRの定着につながっていると言って良いだろう。

大学での学習がスムーズに進まない学生は、大学の規模拡大に伴って増加傾向にあることは否めない。福祉のみを掲げた単科大学の時代と異なり、多様な学部が設置され6学部となった現在、学生数は増加し、意欲においても学力においても学生の多様化は進んだ。そして、当然ながら学習の進捗に躓きが出る学生も増加する。しかし、福祉を掲げる大学のミッションからすれば、そうした学生への支援は不可欠である。それは翻って、学生の卒業後の進路においてより良い成果となって現れることが期待されている。

分析結果を利用する

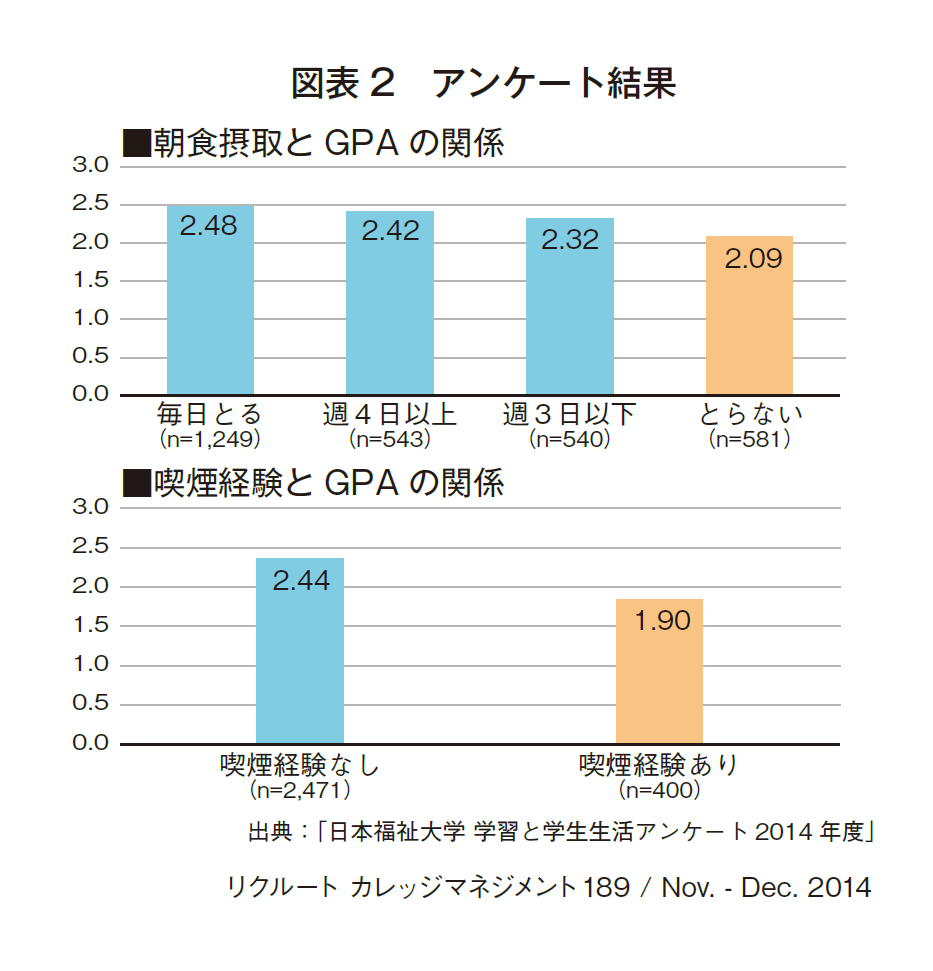

ここでIRの分析結果のいくつかを示そう。図表2は、学生の朝食の摂取とGPA※との関係をみたものである。朝食をとる頻度が高いとGPAが高く、朝食を摂取しない学生のGPAは際立って低い。そして、図表には示してはいないが、朝食摂取の有無は、自宅・下宿の別と関連しており、明らかに下宿生で朝食を摂取しない割合が高い。これらから、下宿という住環境のために、自己管理能力の低い学生は学業の進捗が覚束なくなる危険性があることが想定される。下宿生が約50%を占める状況においては、この結果はゆゆしき問題である。

もう1つの図は、喫煙経験とGPAとの関連をみたものであり、喫煙経験がある者のGPAが低いことは明瞭である。それ以外の生活習慣、例えば就寝時間等もGPAに関連していることが明らかになった。

即ち、様々な生活習慣は、学業の進捗状況に影響を及ぼしていることが、エビデンスとして明瞭に示されたのである。では、それに対して、どのような生活支援ができるか、総合企画室による課題解決の策が講じられることになる。

ある時は、社会福祉士資格の合格率において、履修のコースによる差異や模試の受験回数によって差異があることが、IR推進室から提示された。その時には、学生に模試の受験を奨励し、また、大学が提供するカリキュラムに改編の余地がないのかを検討することで合格率は大きく上昇した。

興味深いのは、学内に流布しているいくつかの言説に何の根拠もないことが、IRによるデータ分析から明らかにされたことである。例えば、推薦入試やAO入試で入学した学生は、学力入試による学生よりも留年率や退学率が高いという言説はしばしば耳にするが、日本福祉大学に関しては該当しない。留年率・退学率は、学力入試を経て入学した学生のほうが高い。また、大学入学時の志望順位の高い学生のGPAが高いという言説も、見事に覆された。どの学年においてもGPAが最も高いのは、志望順位が第3志望以下の学生であり、GPAが最も低いのは第1志望の学生なのである。なぜ、俗説と異なる結果がでるのかがさらに追究され、これまでの教育のあり方が再考されることになる。

このように数々の問題の提起がIRによってなされ、それに対する支援や改革がなされたが、それによって問題はどの程度解決され、どの程度の成果が出たのか。丸山理事長は、こうした問いに対して冷静である。「確かに、各種の学生支援を実施したことで、入学年度を起点とした4年間での卒業率は79.1%から81.8%、同就職率も64.9%から72.1%に上昇した。資格試験の合格率も上がった。しかし、これらはあくまでも結果であって、学生支援策による直接の効果であるとは言いきれない」。IRによって問題の所在を明らかにはできるが、直接的な問題解決を導くものではないということをわきまえての発言である。こうした客観的なスタンスが、問題の発見や提起というIR本来の機能の発揮につながり、結果的にIRが大学経営の指針を得るために欠かせないものになっていると考える。

問題を内発的に発見するIRへ

IR推進室発足後5年ほどを経て、IRは学内の教学課題解決の手段として定着した。大学認証評価の大学基礎データをベースとしながら大学独自の評価指標データも加えた経年比較のできる図表資料として「FACT BOOK」を発行している。また、2015年度の看護学部開設、その後のさらなる領域拡大の検討段階でもIRの示すデータが活用された。今後は学内のみならず、外部に対するアピールとしてもIRを活用していく。第2期の認証評価や大学ポートレートについてはIR推進室設置以降の各種のデータの蓄積により、十分に対応できると自負している。

受験生に対してはアドミッションポリシーを明確にし、入学者のミスマッチを極力減らすことに、IRによる分析結果が用いられるようになった。具体的には、ある高校から送り出された学生の、その後の履修状況や卒業後のキャリアを分析し、高校訪問やオープン・キャンパスの際に提示して説明することで、より大学のミッションに沿った学生を募集しようとしている。いわば、日本型のエンロールメント・マネジメントである。

今後の課題はという問いかけに、丸山理事長は、「例えば国家試験の合格率が上昇したりすると、IRに対して関心が向かなくなる。それでよしとしてはだめで、IRを用いて、問題を内発的に発見するサイクルにもっていくことが課題。組織に厚みをもたせるためには、政策課題のプライオリティの中でIRを有効に活用できる仕組みづくりが課題となる」と話される。また、齋藤総合企画室長は、「IR推進室に、全てを丸投げするような状態にならないように進めていくことが必要である。現場の考えを裏づけたり、現場の思い込みを正したり、現場とのキャッチボールをしながら、現場と経営・教学の上層部の教職員が一丸となり適切な政策が立案され実行されていくことで、IRに対する学内での信頼関係をさらに高めていくことが重要と考えている」と語られる。

恐らく、日本福祉大学で意図されているIRとは、バックグラウンドで常時こつこつとデータ蓄積をして分析を重ね、要望には即刻に対応し、問題が生じる気配をいち早く警告するようなシステムではないかと推察する次第である。普段はあまり表立たないが、それがないと大学経営に支障が出るといったシステムと言って良いかもしれない。日本の大学では、IRというだけで特別な活動をしているように思われるふしがあるが、特別である限りは必要な要素にはならない。日常になっていることこそが、IRが不可欠になったことの証左であろう。

- GPA…各科目の成績から特定の方法で算出された成績評価値

(吉田 文 早稲田大学教授)

【印刷用記事】

分析と事業策定を分離した職員主体のIR/日本福祉大学