グローカル人材の育成と地方・小規模・新設大学の革新/共愛学園 前橋国際大学

群馬県前橋市にキャンパスを置く共愛学園前橋国際大学は、1999年に開学した学生収容定員910名の大学である。「地方の小規模な新設大学」としての特徴を持つ同大学であるが、グローカル、学生中心主義を掲げた数々の改革により、昨今の厳しい募集環境の中でも順調に志願者を伸してきた。また近年では、文部科学省の3つの大型事業(GGJ、COC、AP)の採択を受けた数少ない大学の一つとしても注目を集める。地域で選ばれる大学としての改革経緯と成果、今後の課題等について、平田郁美学長、大森昭生副学長に話をうかがった。

グローカルな人材育成と地域への還元

共愛学園は、1888年に前橋英和女学校として出発した。1988年には共愛学園女子短期大学を開学。この短期大学を母体に共学の四年制大学として誕生したのが現在の共愛学園前橋国際大学である。2014年度の入学定員は225名(編入除く)で、教職員は専任教員34名、常勤職員(嘱託等含む)39名で構成されている。学部学科構成は国際社会学部国際社会学科のみであるが、英語、国際、情報・経営、心理・人間文化、児童教育の5コースが設けられている。

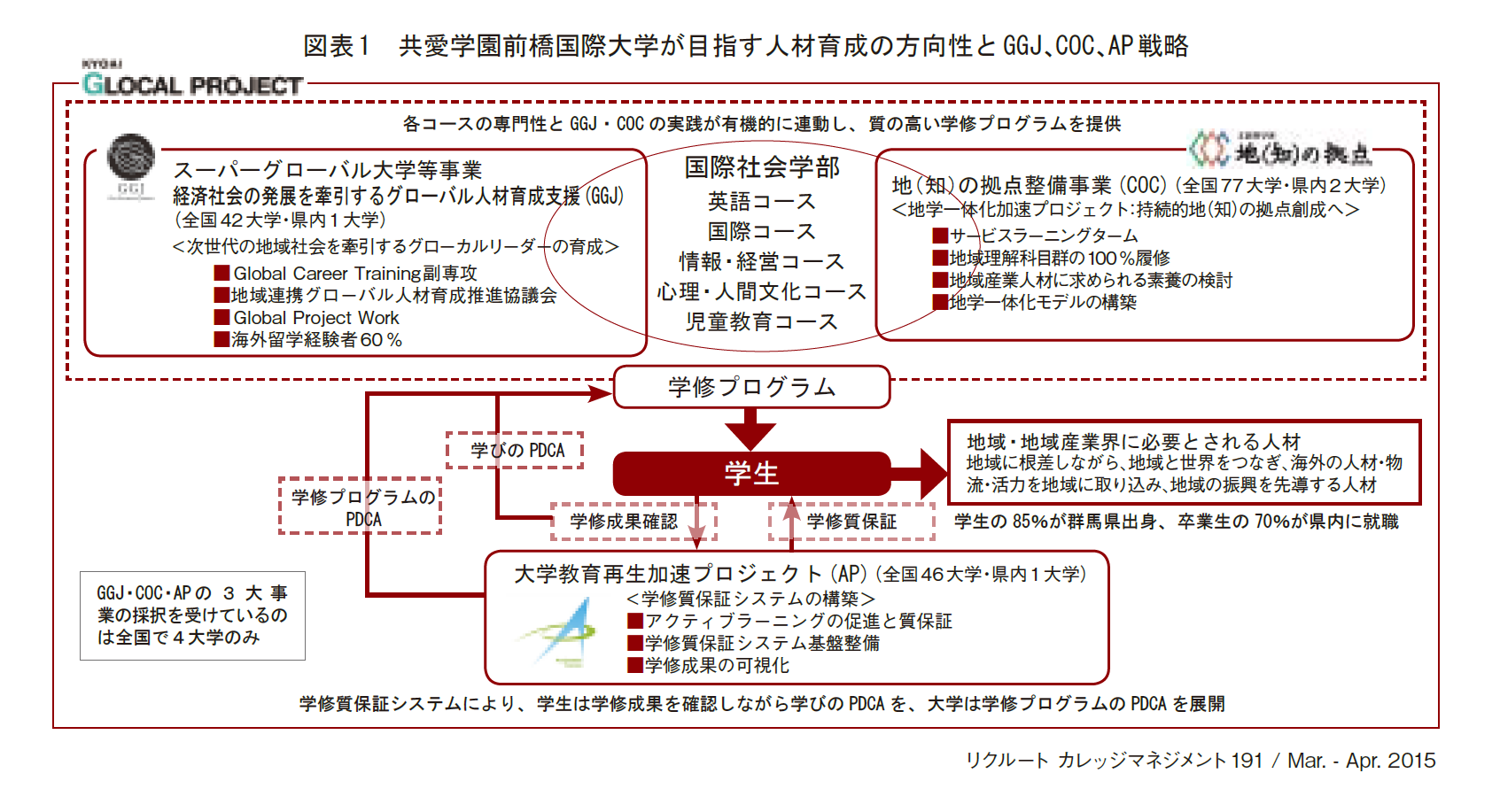

国際社会学部は、「国際化に伴う地域社会の諸課題に対処することのできる人材の養成」、即ちグローカルな人材の育成を教育目的に掲げた日本初の学部でもある。文部科学省採択事業の3テーマも、グローカルな人材育成というコンセプトの下に有機的な連関が構想されている(図表1)。「国際的な素養を備えながら、ローカルで活躍する人材を育てるとの方針は開学以来のもの。従来から進めていた取り組みを形にすることが事業の採択につながった」と大森副学長は話す。

グローカルな人材を育成する具体的なプログラムの一例として、「ミッションコンプリート研修」がある。地元企業のサンデン株式会社が持つアジア圏の現地法人を拠点として、学生が様々なビジネスミッションをこなす取組だ。卒業生は、このような在学中の国際的な学びの成果を地元企業で発揮する。例えば、群馬のホチキス針工場に勤める卒業生は、海外との商取引の対応で活躍しているという。同大学の入学者における県内出身者の比率は約85%、卒業生の地元就職率も約70%である。地域から学生を集め、在学中に国際的な学修・体験を積む機会を与え、再び産業人材として地域に還元していくというサイクルが生まれている。地域の中で学びを得るプログラムも多数あり、「地域が学生を育ててくれる。学外活動から戻る学生の顔は自信に満ち溢れている」と平田学長は語る。「GGJは地域連携で展開しており、COCのコンセプトは地学一体。地域が大学を支えてくれていると日々痛感している」(大森副学長)。

学生募集V字回復の契機─コース制と資格特待生

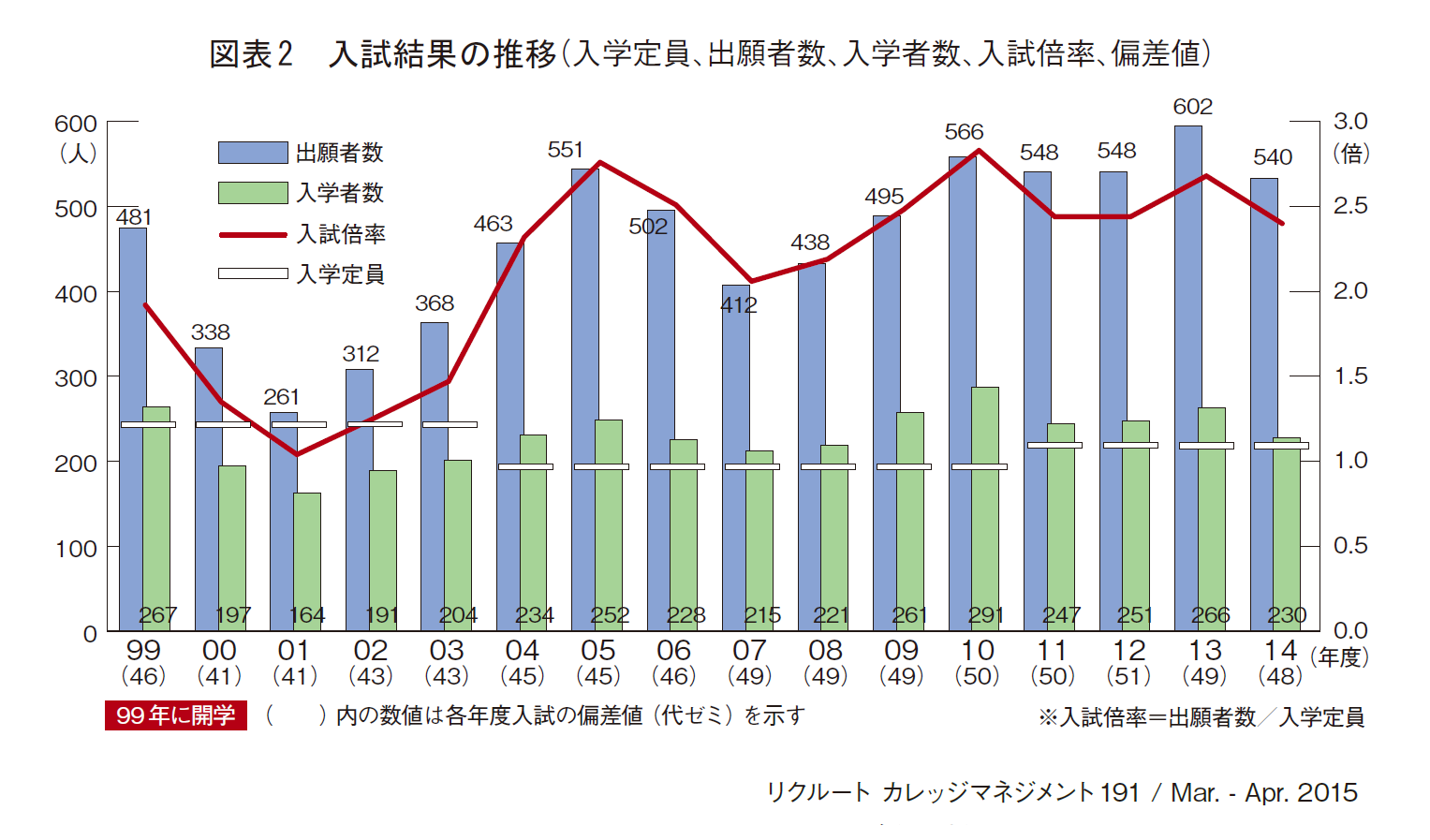

地域で選ばれる大学として発展を続ける共愛学園前橋国際大学であるが、四年制大学としての発足当初は、学生募集で苦境に立たされる場面もあった。初年度は学部名称の新しさもあり十分な志願者が集まったが、その後の志願者数は減少を続け、2001年には1倍に近い水準にまで落ち込んでしまっている(図表2)。

2002年以降の志願者数の回復に特に効果のあった施策の一つがコース制の導入である。開学当初は履修モデル制が採られていたが、何を学ぶべきかが見えにくい仕組みでもあった。これに対し、2002年の改革では、英語、国際協力・環境、情報・経営、地域・人間文化の4つのコースが設けられ、学生は各コースに所属することになった。もう一つ、志願者数の回復に大きな効果のあった施策が資格特待生制度の導入である。資格特待生制度は、各種資格を有する入学生に対して初年度の授業料を全額免除する仕組みである。2002年度の導入段階では、実用英語技能検定(英検)2級合格者に対して、大学4年間の授業料を免除する仕組みであった。最初に特待生で入ってきた学生は、群馬県の教員採用試験に一回で合格し、大学の名を高めることになった。

2002年の改革後、共愛学園前橋国際大学の志願者数は徐々に増加していった。志願者数の回復について大森副学長は「コース制と資格特待生制度のどちらかだけでは難しかっただろう」と話す。資格特待生制度で入学時点の到達段階を示しただけでなく、コース制により学びの方向性を定めたことが卒業段階でのステップアップにつながった。優秀な学生を獲得し、更なる継続的な成長を促す改革が、学生全体の質を高め、大学の評価を高めていったと考えられる。

「人件費抑制規程」と教職一体ガバナンス

同大学の学生募集の回復に至るプロセスで特筆すべき点は、教職一体となって「人件費抑制規程」を定めたことだ。人件費が帰属収入の55%を超えた場合、その分を全員一律で下げるという規程である。これは即ち、自分達の給与を下げてでも、自分たちがしっかり教育できる学生を受け入れ、社会的な責任を果たそうという決意の表れだ。苦しくても学生のレベルを下げないとの方針の結果、共愛学園前橋国際大学の学生募集の改善は偏差値の上昇を伴って進んでいった。学内でも「毎年、学生が優秀になっていく」「最近の学生っていいよね」といった意見が交わされているという。ちなみに、人件費抑制規程はこれまでに適用されたことは一度もないという。

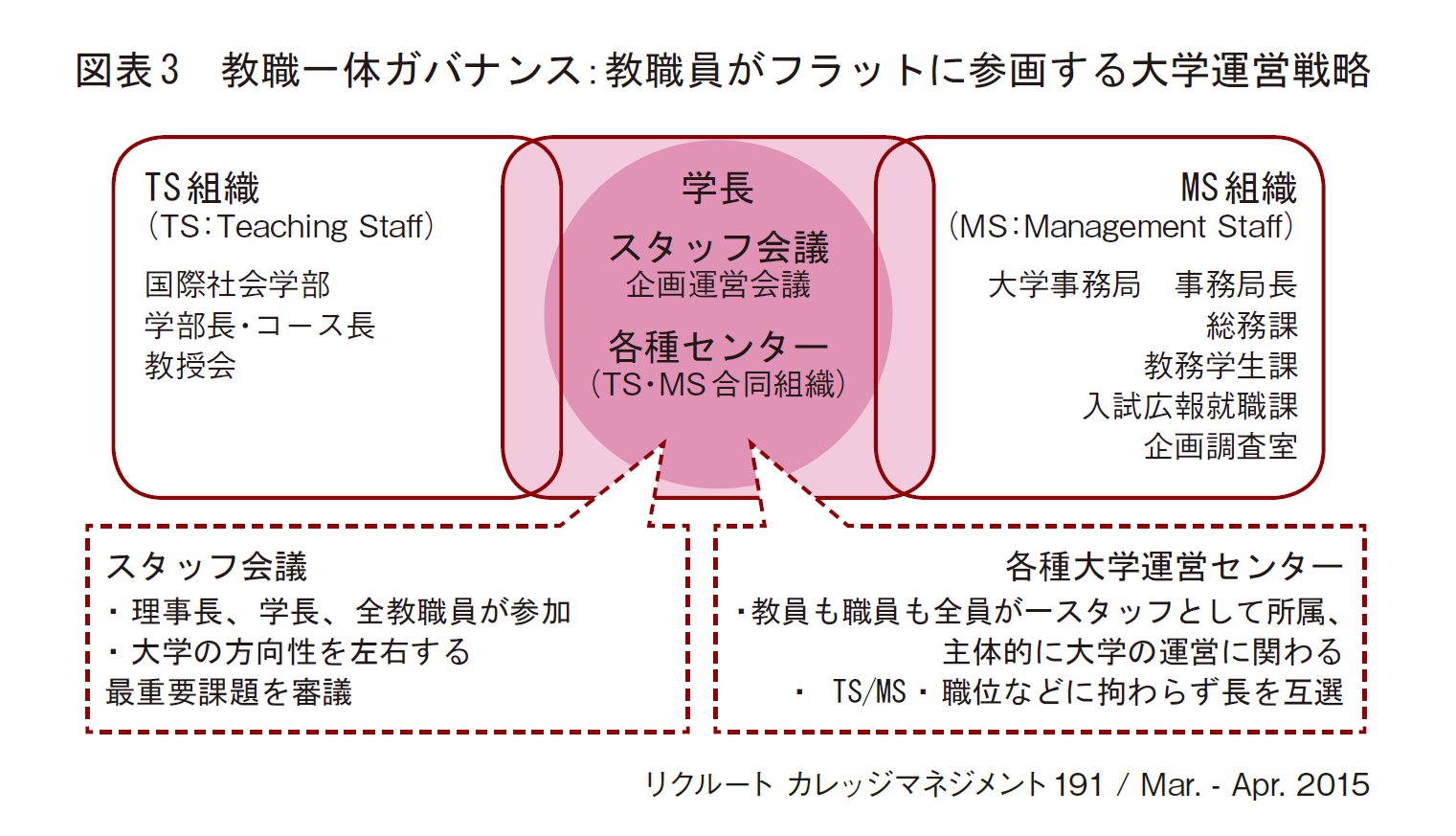

人件費抑制規程は、理事長、学長、全教職員が参加する「スタッフ会議」にて決定された。スタッフ会議は、四年制大学に移行する直前の短期大学時代から始まったもので、最重要の会議として位置づけられている。現在は年2回の定例会を基本とするが、開学後の3年間は毎月のように開催され、全ての議題を全構成員の話し合いの下に決めてきたという。

また具体的な大学運営も、教員を主体とした委員会組織ではなく、教員も職員も全員がスタッフとしてフラットに参画する各種センターが担う。教員・職員の区別なくセンター長が選ばれ、特別な職位を持たない大学職員も、積極的に大学運営に対して発言する文化があるという。このような教職一体のガバナンスについて、大森副学長は「小さい大学なので、みんなで働かないと大学運営が進められない。その分、自分が自分の大学を動かしているという感覚が、構成員の中に共有されている」と話す(図表3)。

「小さな国立大学」からの転換

教職一体のガバナンスは開学直後からの改革であるが、はじめは混とんとする場面もあったという。「年配の教員、若手の教員、企業出身の教員、大学職員の声がせめぎ合う時もあった。毎日が異文化理解であった」と平田学長は開学当初を振り返る。

「短期大学時代には、小さな国立大学をめざしていたのかもしれない。小規模で、リベラルで、アットホームで、学生・教員・職員の仲の良い大学であったが、大学としての方向性は、国立大学に比べて足りない部分を埋めていこうとしていた」と平田学長は話す。四年制大学への移行後は、構成員間の距離の近さを引き継ぎつつも、多様な意見がせめぎ合う中で、風土の転換が進んだ。“国立大学に行きたい人は国立大学に行くのであって、小さな国立大学には来ない。新たな大学を作らないといけない”との意識の醸成である。

象徴的なのは企業出身の教員が与えた刺激だ。伝統的な大学風土に対し、企業出身の教員が“何よりも学生を見るべきだ”との声をあげた。例えば同大学では、アンケート等の学生の声を聞く取り組みが開学当初から実施されてきたが、その背景の一つには企業出身教員の声がある。新しい意見が受け入れられた理由について、大森副学長は「強いてあげるならば危機感だろう」と話す。募集状況を含め、初年度から大学運営上の危機が生じたことが、革新的な意見が大学運営に採用される土壌となった。

学生中心の「ちょっと大変だけど実力がつく大学」

グローカル、教職一体に加え、共愛学園前橋国際大学の風土を特徴づけるキーワードに、開学以来のモットーである「学生中心主義」「ちょっと大変だけど実力がつく大学」がある。学生中心主義は、学生をお客さんとして扱うことを意味しない。学生を大学コミュニティーの中心に置き、大学運営のパートナーとして位置づけることで、責任を持って学びと大学づくりに参加させる。これがモットーの意味するところである。「大学運営への参加という点では、第一期生から元気だった。一緒にいい大学を作ろうと、夜遅くまで残る学生もいた」と平田学長は話す。

学生自身が責任を持って学ぶ仕組みとして、同大学の学修環境は、少人数教育を主体として構成されている。「受講人数で一番多いのは10名台のクラス。少人数なので、発言を求められる機会も多く、自然にインタラクティブな授業となる」(大森副学長)。全学生に占めるインターンシップ参加者は50%、海外留学参加者も50%と半数に上る。またアクティブ・ラーニングを採用している科目は全体の75%、アクティブ・ラーニングを実践する専任教員は100%に上る。ただし、同大学におけるアクティブ・ラーニングの導入は、大学として組織的・意図的に「導入」されたというよりも、各教員の授業改善の努力の中で自然に進んだ側面が大きい。「アクティブ・ラーニングの導入率の高さも、APに申請しようとして初めて分かった」と大森副学長は話す。

地域で一番の大学に─改革の成果と課題

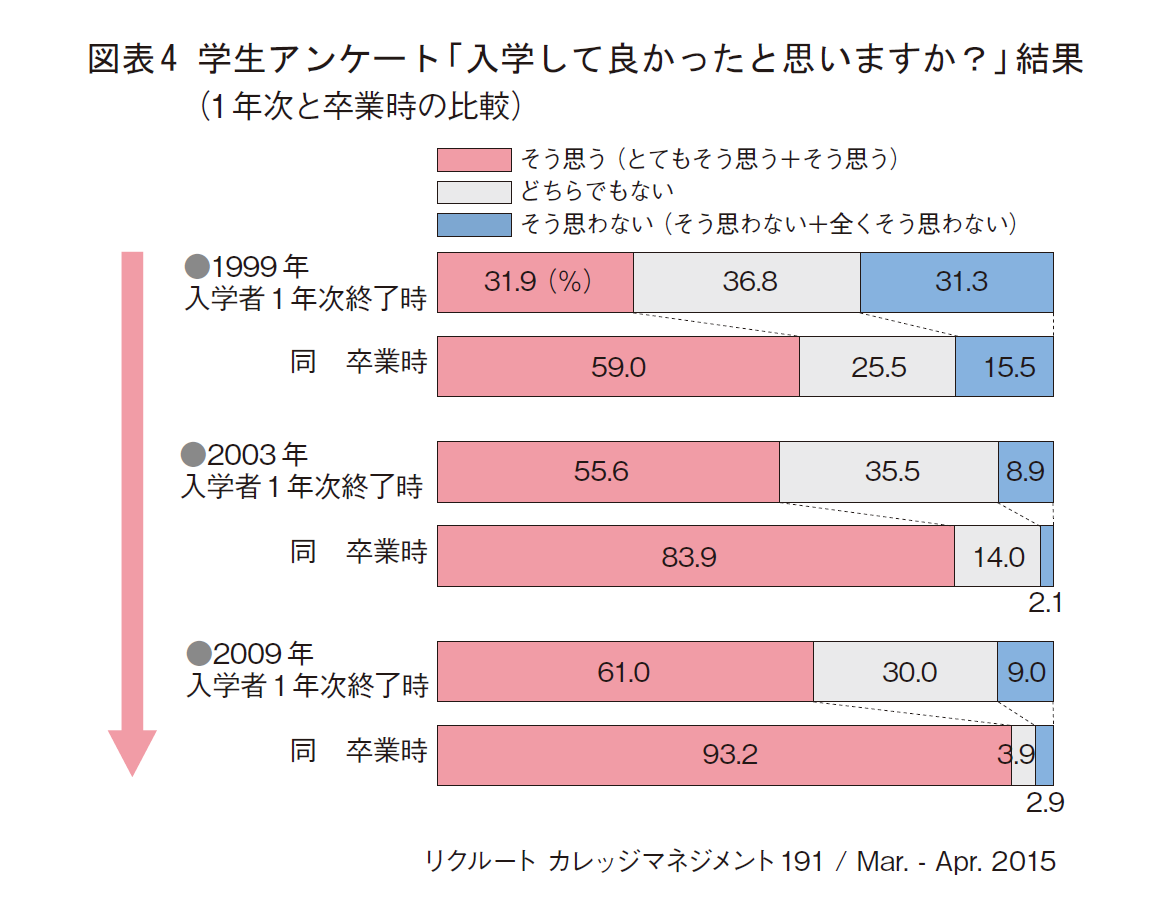

共愛学園前橋国際大学の改革の成果は、学生アンケートの結果に如実に表れている。図表4は、開学時から継続して実施している学生アンケートについて、「入学して良かったと思いますか?」との設問に対する回答結果を比較したものである。「そう思う(とてもそう思う+そう思う)」の割合について、1999年の調査では、1年次終了時で31.9%、卒業時でも59.0%であった。これに対し2009年では、1年次終了時で61.0%、卒業時で93.2%まで向上している。「大学に入って良かったと思ってくれる学生を増やすことが、この15年間の命題であった」と大森副学長は話すが、改善努力を数字で裏付ける結果である。

今後の方向性について、平田学長は「地域で一番の大学になりたい」と話す。地域の保護者や企業に選ばれる大学として、これまで以上の成長が目指されている。課題の一つが、地域の産業に強い大学としてのイメージの確立である。同大学には、127年間の学園としての歴史を背景に、“英語の共愛”としてのブランドがある。しかし、産業に活きる人材を養成しているとの認知については、未だ改善の余地があるという。「情報やビジネスに強い卒業生が育っているが、まだまだ知られていない。英語の共愛という基盤を守りながら、産業界と連携してイメージの転換を図っていきたい」と大森副学長は話す。

多様性をバネとした地方・小規模・新設大学の革新

共愛学園前橋国際大学は、「地方の小規模な新設大学」としての特徴をメリットへと換えながら成長を遂げてきた。地域に根差した小規模で構成員の距離が近い大学としての基盤を短期大学時代から受け継ぎながら、新設大学として経験した学生募集の苦境を教職一体のガバナンスで乗り切り、グローカル、学生中心主義のアクティブ・ラーニングといった今日の大学改革の課題を先取りする革新を進めてきた。GGJ、COC、APの3大事業の獲得は、これら自律的な革新の成果を形にした結果である。「必死に自分達の大学に必要なことを模索し、取り入れていった結果、気がついたら世の中が求めていることを備えた大学となっていた」と大森副学長は開学後の10年間を振り返る。

共愛学園前橋国際大学が自律的な革新を続ける要は何か。平田学長は卒業式の写真を示しながら、次のようなことを話してくれた。「教職員の顔ぶれをみると、今は開学当初に比べても、男性、女性、若い人、年齢の高い人、多様な人が集まっている。色々な人がいることで、新しいことができる」。小規模ながら多様性を抱えた大学であること、フラットな大学づくりの風土の上に危機意識が共有されたこと、そして教員・職員・学生の垣根を越えたアイデアが化学反応を起こす中で次々と革新が進められたこと。これら複合的な要因が、「地方の小規模な新設大学」としての特徴を強みへと換える動因であったのではないか。コンパクトな大学ならではの、多様性をバネとした自律的な革新のモデルとして、同大学の実践に学ぶところは多い。

(吉田 文 早稲田大学教授)