組織改革のパイオニアが踏み出す次の一歩とは/金沢大学

金沢大学は、2008年に学域学類制に移行し、以来、組織改革の先駆者として走り続けている。確かに、金沢大学の改革は劇的である。その変化に目を奪われるかもしれない。しかし我々が見るべきは、劇的な改革の底流にあるべき姿を追い求める信念が常にあり、ぶれることがなかったその点である。教員所属組織、教育提供組織の再編は、何を狙って行われたものであったのか。学域学類制がもたらすものとは、何なのか。自然豊かな谷あいにある金沢大学角間キャンパスに、山崎光悦学長を訪ねた。

3学域16学類で柔軟な学びを実現

金沢大学は、旧制金沢医科大学、旧制第四高等学校等、石川県にあった諸教育機関を前身に持つ国立大学である。北陸の雄として名高い。教育面では、北陸3県出身者を中心に、学部生及び大学院生等1万328人が、3学域16学類5研究科に学んでいる(2014年5月1日現在)。研究面では、学術論文被引用数が10万6981件(2003-2013年度実績)で国内20位であり、特に地球科学分野(12位)、臨床医学分野(13位)に強みがある(『金沢大学概要2014』)。金沢大学の基本理念の通り、まさしく「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」である。

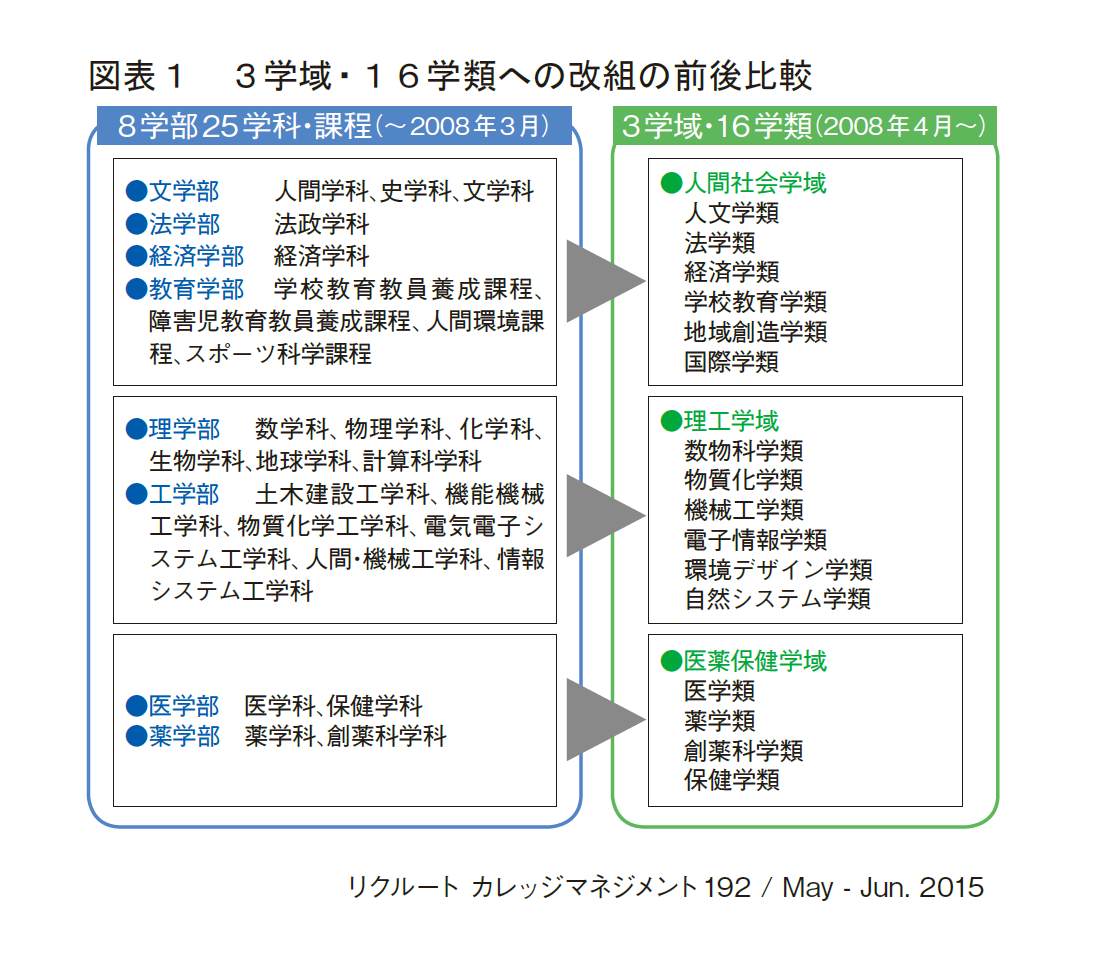

ところで、その金沢大学において現在採られている、学域学類制とはどのようなものであろうか。改革前(2008年3月まで)は、文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、工学部、医学部、薬学部の計8学部(25学科)体制であったのが、先述の通り、改革を経て3学域16学類体制となった(2008年4月より)【図表1】。

学士課程レベルの学生は、人間社会学域、理工学域、医薬保健学域の3「学域」の下に設けられた、16の「学類」のいずれかに所属し、教育を受ける。この「学類」は、法学類や機械工学類、医学類といった一般に馴染みが深い専門分野ごとに設置されている。

学域学類制に伴い、経過選択制、主専攻・副専攻制が採られている。経過選択制とは、2年生(一部3年生)への進級時にコース・専修に配属する仕組みである。1年生までは共通教育の科目や学類共通の専門科目等を幅広く受講することになる。学生の側から見れば、1年次での学習の過程で明らかになった自身の興味関心に基づいて専門分野を選択することができる。主専攻・副専攻制は、学生が選択した専門分野以外の専門分野も修得したことを認める仕組みである。学生は、ほかの専門分野の科目やほかの学類が指定した科目を所定の数、履修することで、別の専門分野も修めたと大学から正式に認められる。

以上に見られるように、学域学類制は、柔軟な学びを実現する仕組みとして理解できる。学生が自身の学習経験を基に、専門分野を絞り込んでいくことを可能とする。それにとどまらず、ほかの専門分野に関心を抱く学生には幅広く学習する機会を提供している。

なお、教員の所属も同時に再編されている。教員は、基本的に、人間社会研究域、理工研究域、医薬保健研究域の三つの「研究域」に所属する。所属する研究域から学類(・研究科)に出向き、教育を提供するかたちを採っている。各教員は所属研究域と対応する学域内のいずれか一つの学類の専任教員となる。必要に応じて、別の学類にも準専任教員として教育を提供することができるようになっている。

専門を変えようと考えた学生が6割の衝撃

学域学類制への議論が始まった背景には、高等教育のユニバーサル化に伴う学生の変化があったという。

「多様な学生が入ってくるようになってきていた。その中には、自分の将来を決めかねたまま入学してきて、入った後にミスマッチに気づく学生もいた。その割合がかなり増えてきていることに我々は危機感を抱いていた」と山崎学長は語った。このミスマッチは印象だけにとどまらず、数字にも表れていた。当時、金沢大学が全卒業生を対象に実施した実態調査では、過去に一度は専門を変えようと考えたことがある学生が6割を上回った。この数値は学内に衝撃をもって迎えられた。これが契機のひとつとなり、このようなミスマッチを解消し、 学生がスムーズにキャリア形成できるよう、大学としてどう貢献していくのか、それも全国の大学の先頭を切ってどう取り組んでいくかの議論が始まったと山崎学長は振り返る。

学生達は、自分の専門分野を決めて入学しているものの、同時に迷いながら学生生活を送っている…。金沢大学が出した答えは、入学時に専門分野を決めずに、学生生活を送りながら決めていく、または、高校の頃に決めた専門分野を大学生活を送りながら確かめる仕組みがあっても良いのではないか、というものだった。ここに、間口を広く受け入れていこうという方向性が定められたのである。

当時の林勇二郎元学長(在任1999-2008)と、8学部長の対話が始まった。間口を広く受け入れるには、既存の学部をそのままにしておくわけにはいかない。そのため、当初から賛成ばかりというわけではなかった。金沢大学のグランドデザインの検討は1999年から始まっている。その後、公表された『金沢大学の課題と取り組み―自己改革を目指して』には、「学問の進展、社会的要請の変化に応じて学部の組織に常に改革の目を向け、改変・再編を工夫する」ことが盛り込まれたが、これが公表されたのが2001年6月である。同年12月には『金沢大学の改革―教育研究のグランドデザイン』が評議会で承認される。即ち、学部を文系、自然系及び医学系の三つに再編し、教員組織と学生組織を分離する方向を検討することが認められた。同じく評議会で、再編・統合の方針が決定されたのが2003年である。

2、3年にも及ぶ議論がなされたが、林元学長は絶対に諦めることがなかった。「『私が学長になった限りはもうこの流れを止めない』とおっしゃっていましたね」と、山崎学長は当時を振り返っている。ちょうど、同時期に出た、遠山プラン(2001年6月)の方向性と一致していたことも、林元学長の確信を強めたという。遠山敦子文部科学大臣が示した「大学(国立大学)の構造改革の方針」には、国立大学の再編・統合、民間的発想の経営手法の導入、第三者評価による競争原理がうたわれていた。学部学科を再編統合することは、広域入試につながり、学生が入学後に専門を選択する仕組みを実現する可能性が広がってくる。

林元学長のビジョンと社会の動きが合っていたとしても、実現への過程は決して平坦ではなかった。大枠が決まった2004年頃以降も、学域学類への移行の具体的な作業は続く。当時、この作業を支えたのが、山崎現学長を含む4名の学長補佐や副学長、事務局に設置された改革推進室のメンバーである。組織改編のためのワーキンググループが立ち上がり、案作りを行うという補佐体制が調っていたことも見逃せない。改革の実現は、林元学長のリーダーシップに加えて、フォロワー達の奮闘にも支えられていたのである。

最終的に、2008年度より、金沢大学は学域学類制に移行した。学内での議論が始まってから実現にこぎ着けるまでに、8年もの歳月がかかっている。これを長いと見るか、短いと見るかは読者に委ねたい。少なくとも、この制度移行は、金沢大学関係者が学生に向き合い、時間と労力を注ぎ込んで出した、一つの結論であったことに間違いはない。

意思決定がスピードアップ

それでは、学域学類制は金沢大学に何をもたらしたのであろうか。

教学上の観点からすると、当初の意図の通り、学生が専門を入学後に決められる点は明らかなメリットである。既に紹介した通り、多くの学類では1年生で学域共通科目や学類共通科目を受け、専門分野の基礎を経験したうえで自身が所属するコースを決められる(ただし実習等の関係から、医学、薬学や、保健学の一部、学校教育学(教員養成)を除く)。この仕組みを調えることができたことは特筆に値する。

むしろ、学域学類制は教学だけでなく、マネジメントの観点からも大きなアドバンテージをもたらすことにも触れねばならない。

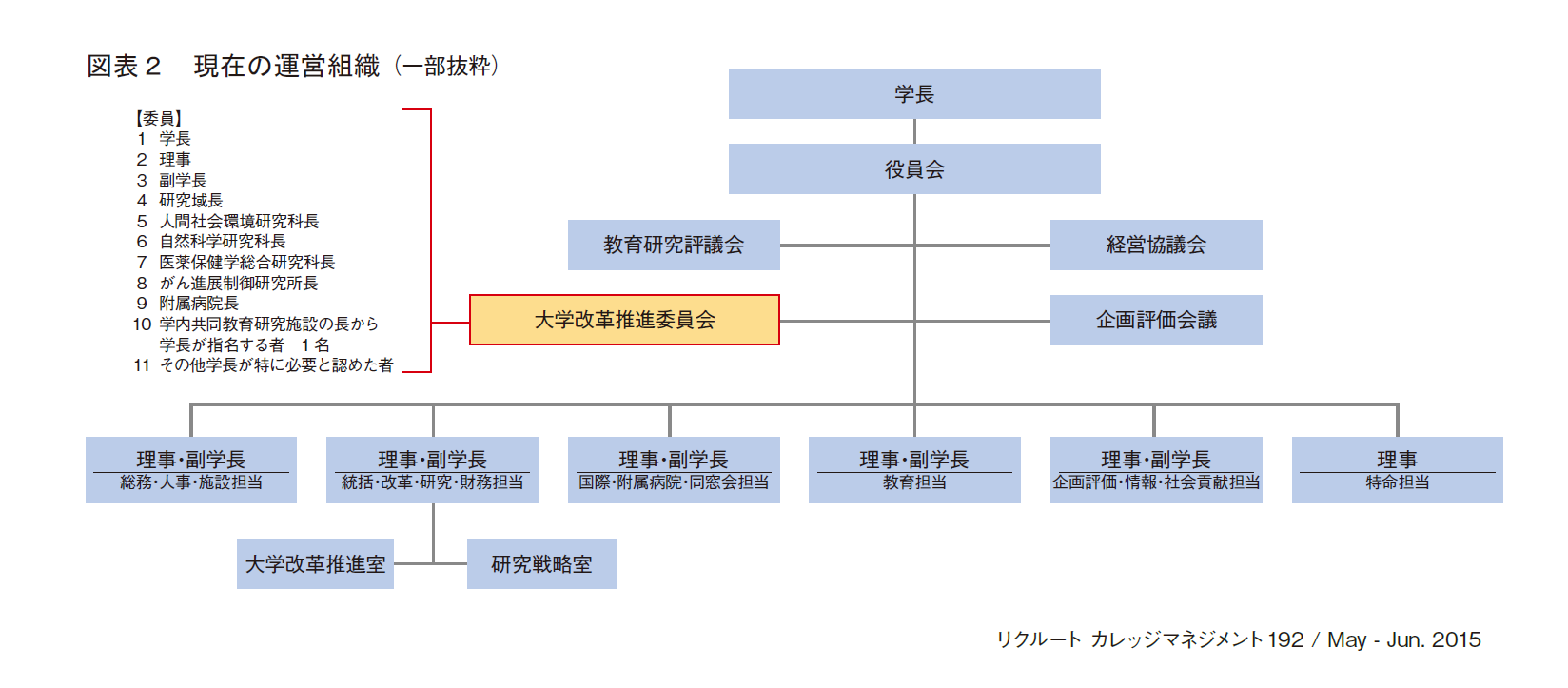

部局長の人数が減った結果、意思決定のスピードが上がったことは大きなメリットであると、山崎学長は語る。連絡を密に取り、頻繁に議論するにしても、学部の壁がなくなったことによって「関係者のベクトルを揃えるための努力が極めて少なく済むようになった」という。例えば現在、重要な会議体として位置づけられている大学改革推進委員会は、10人強(学長、理事、副学長、研究域長、研究科長、研究所長、病院長、共同施設長の代表等)程度で開かれている【図表2】。改革前の評議会を例に取れば、会議参加者は50名を上回るので、情報共有や議論にかかる時間やコストは明らかに下がっている。

教員組織と教育組織の分離は、大学の教育研究に特色を出しやすくするというメリットもある。教員の所属組織である「研究域」は複数分野を大括りにしているため、専門分野に縛られることなく、戦略的な観点から特定の研究領域の人員を増やすことも可能になるという大きな利点がある。教育に関しても、既に紹介した準専任制度を利用することで、重視したい教育領域に人員を追加的に充てることができるというメリットがある。

このように、再編・統合は柔軟な教育研究、大学経営を可能にしていくポテンシャルを秘めているが、学域学類制への移行が利点のみというわけではもちろんなく、制度移行に伴う課題にも直面した。

当然のことながら、これほどの大改革が学内外にすんなり浸透していったわけではなかった。例えば、当初、受験雑誌には学域のみが取り上げられ学類単位が扱われなかったために、金沢大学で何が学べるかが受験生からは見えにくくなるという問題が生じた(現在は受験雑誌への説明を重ねた結果、この問題は一誌を除いて解消されている)。学びたい分野がはっきり決まっている学生にとっても、自分が何を学べるかははっきりしないという問題があった。

教学上の課題のみならず、管理運営上の負担にも直面した。移行から7年目を迎えて解消されているものの、完全に移行しきるまでは旧来の学部学科に関する会議も並行して開くことになり、管理運営上の負担も大きなものがあった。

いずれの問題も避けがたい問題であり、地道に取り組む以外に道はなかった。このような問題にも直面しつつ、2008年以降、学域学類制のもとで着々と学生を受け入れ、送り出してきたのである。

YAMAZAKI プラン2014による改革の推進

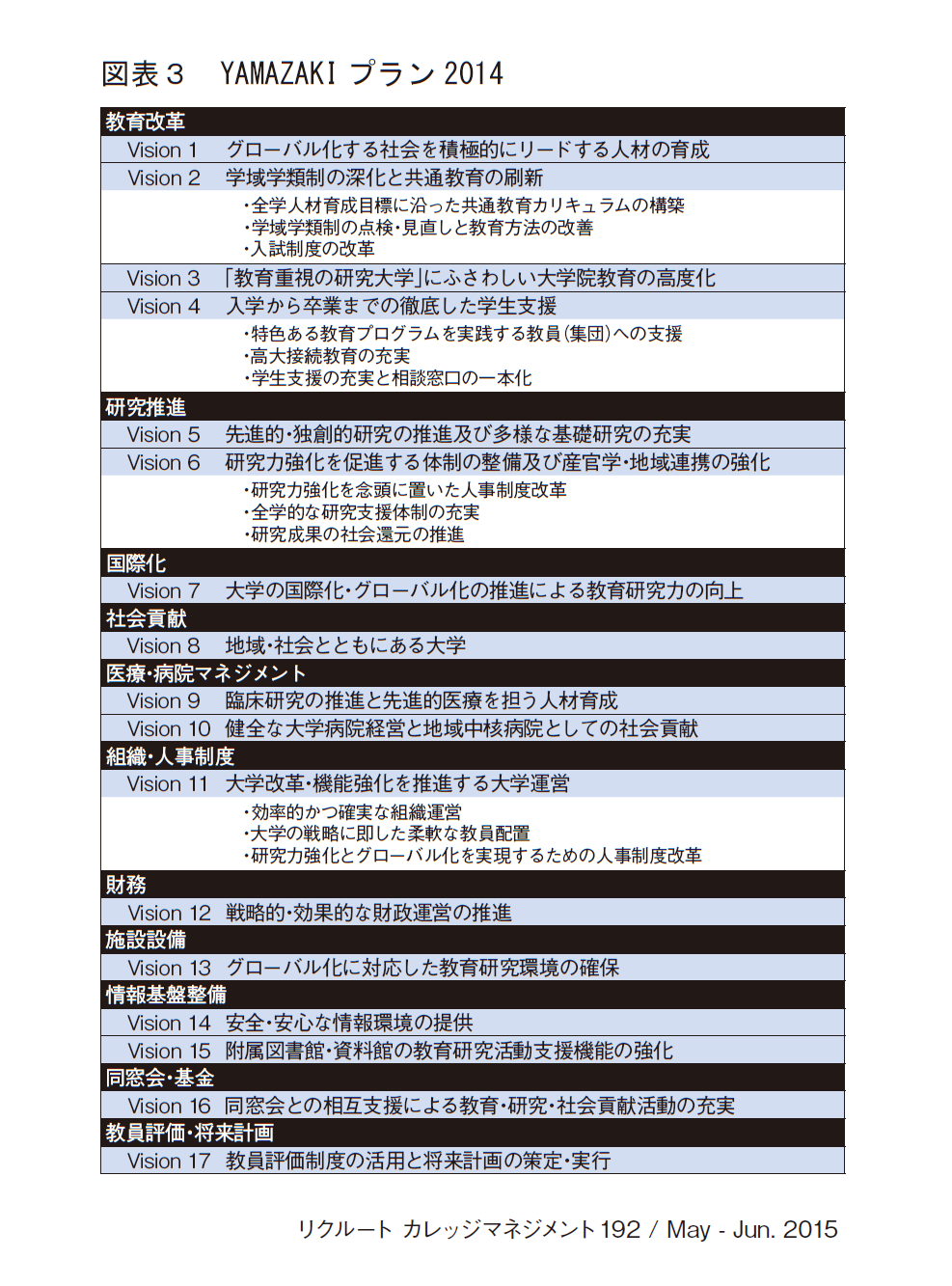

08年から6年以上が経ち、全学類で卒業生を輩出することができた。山崎学長は金沢大学の現状をどのように受け止め、教育研究の今後をどう展望しているのだろうか。基本戦略の多くは、YAMAZAKIプラン2014【図表3】に表されているが、今後の方向性を語ってくれた。

研究については、既に強みを持つ研究分野を伸ばしていくことを意識しているという。世界ランキング100位以内に入る研究領域を作るべく、研究環境整備及び給与制度の二つの側面から施策を展開している。研究環境整備の一環として、研究専念制度(リサーチプロフェッサー制度)を既に実施している。単に研究に専念させるだけではなく、研究費の面でも、重点配分を実施している。例えば、「超然プロジェクト」と銘打たれた学内研究経費は、大学を代表する5~8程度の研究グループに配分される。若手研究者育成の観点から設けられた「先魁プロジェクト」等もあり、複数のプロジェクト経費が研究活動を活性化するために用意されている。

給与制度面では、年俸制と獲得した外部資金を連動させる制度を実施している。年俸制教員には、外部資金の一部に相当する額を給与に上乗せし、給与面で厚遇するという仕組みを採用している。モチベーションやインセンティブを意識している山崎学長の試みは興味深い。「人事制度だけを変えただけでは駄目で、様々な制度で総合的に進めている」と述べる。

一方で、「石川県金沢市にある金沢大学であることを意識したい」と山崎学長は語る。金沢にある大学という観点から、提供する教育の見直しや充実させる領域の検討に既に着手している。教育を充実させようという施策はこれだけではない。リサーチ・プロフェッサー制度の教育版とでもいうべき、教育に重点を置いた働き方を選べる仕組みも検討が行われている。

教育内容の見直しと軌を一にして、学域一括入試も一部導入が計画されている。もちろん、ただ入試の仕組みだけを変更するのではなく、学域という大きな括りから自身の専攻を絞り込むのに必要な学生支援の仕組みもセットにして検討が進んでいる。他方で、学びたい分野がはっきりしている受験生にも対応すべく、個々のコースを指定する受験制度も検討が始まった。いずれも根底にあるのは、学生が金沢大学での学びにしっかり取り組めるための環境を調える、という点に帰着する。

これらの多彩な改革を実現するためにも、競争的資金や、文部科学省等の改革経費を積極的に獲得していくことが欠かせない。金沢大学はSGU等の各種資金を軒並み獲得しているうえ、さらにURA(University Research Administrator)を早々に導入した大学としても著名だ。積み重ねたノウハウを活用して、適切な外部資金を獲得し、YAMAZAKIプラン実現に向かう体制が調っている。

山崎学長が示した方向性に基づき、現在も改革は進行中である。金沢大学を見ると、改革が劇的に進んでいるように見えるが、そのいずれもが、これまでの蓄積に基づきさらにより良いものを目指すものであること、「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念から外れたものでは決してないことに気づく。劇的な改革の底流には、金沢大学のあるべき姿、ビジョンが常にある。

(立石慎治 国立教育政策研究所高等教育研究部 研究員)

【印刷用記事】

組織改革のパイオニアが踏み出す次の一歩とは/金沢大学