組織の一元化による教育の可塑的な提供の実現/札幌大学

札幌大学は、1967年に札幌市に創設された私立大学だ。教育目標として「外国語に堪能な経済人」の養成を掲げていた同大学は、開学当初、経済学部と外国語学部の2学部から構成されていた。その後、1989年の法学部開設を契機として、「文科系総合大学」を標榜して学部・学科の増設を進め、1997年には経済学部、外国語学部、経営学部、法学部、文化学部の5学部からなる体制を確立した。ところが、このような拡大路線は最近になって大きく転換された。2013年4月に従来の5学部6学科が1学群1学域13専攻へと一元的に改組されたのだ。さらには、2014年12月に学則を改正(本年4月1日施行)し、大学のガバナンスのあり方が大幅に変更された。

教育・研究組織の改革が国立大学を中心に着手されている中、私立大学において大胆な組織改革を実施したケースは稀だ。改革に踏み切ったのにはどのような背景があったのか。また、どのような改革が実施され、成果や課題がみられるのか。佐藤俊夫理事長、桑原真人学長、山田玲良理事・副学長ら、改革を中心的に担ってきた関係者にお話をうかがった。

発展の影に教育力の課題

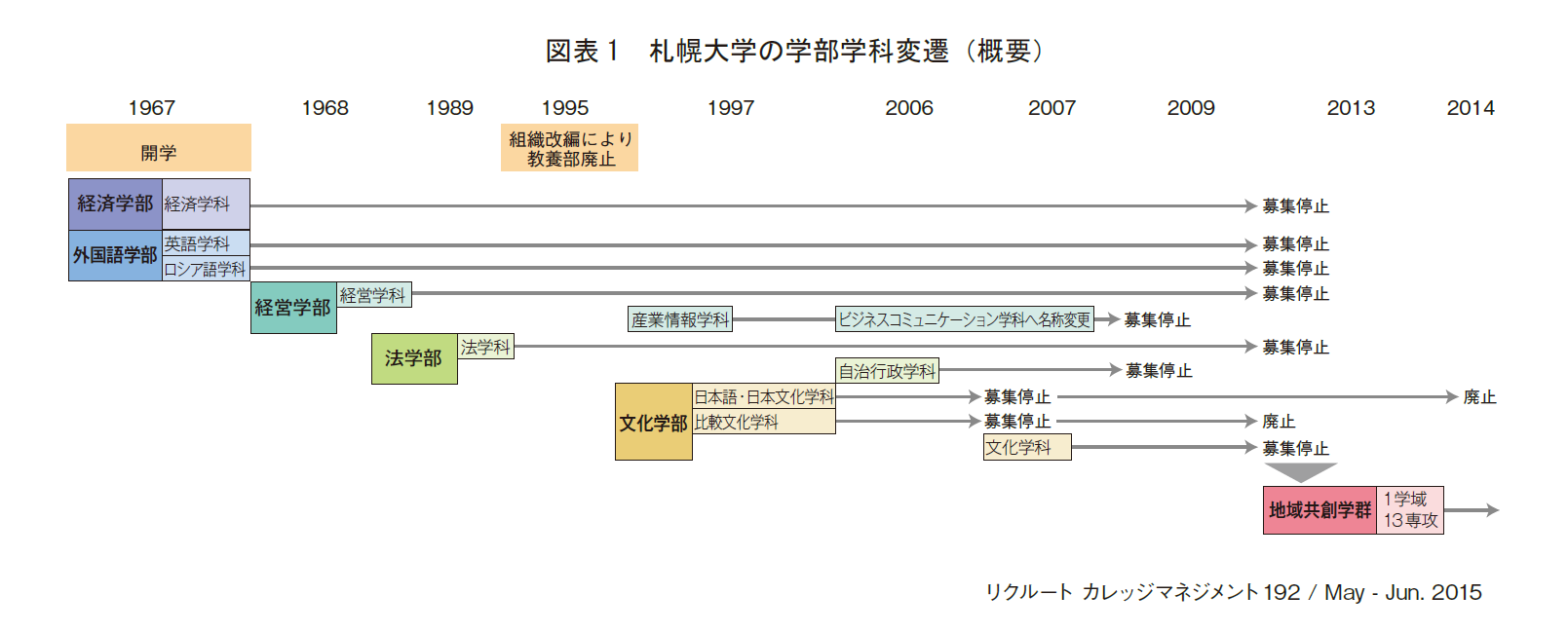

札幌大学は、開学後30年間で5学部を擁する大学へと組織的に拡大を遂げた(図表1)。収容定員は現時点で3980人(2014年5月1日現在:学群及び学部)であり、北海道では比較的大規模な大学だ。そもそも、絶対数でみれば高等教育機関が多く存在しない北海道の地理的特性を踏まえれば、札幌大学は地域の人材育成に大きな役割を果たす機関なのだ。

このような組織的・規模的発展により、最盛期には入学志願者が1万4000人程度、在籍学生数が7000人程度にのぼり、財政的に安定するという「光」をもたらした。しかし、「光」に眼を奪われる中で、背後に存在する「影」を見過ごしてしまった。

松本源太郎理事によれば、改革以前の札幌大学が抱えていた課題の所在を一言で表すと「教育力」だという。具体的には、受験学力が十分でなく、多様化した学生が入学する状況下で、彼らをケアする体制が整備されてこなかったという。

札幌大学が学生の状況に十分に対応できなかった理由は、松本理事の説明を踏まえると次の3点にまとめられる。

第一に、学部自治の強さが挙げられる。各学部の教員は「良い教育をしたい」という思いを持っているものの、各学部に意思決定を委ねていると、そのような思いが「専門教育を高度にする」という方針へと具体化されてしまいがちだ。しかし、基礎学力や学ぶ力が十分に身についていない学生に対する「良い教育」と「高度な専門教育」は必ずしも一致しない。

第二に、教養部の廃止が挙げられる。札幌大学では、1995年3月を以て教養部を廃止し(図表1)、教養部に所属していた教員を各学部に割り振ることとした。それにより、学生の基礎学力や学ぶ力の育成に責任を持つ組織がなくなり、専門教育を高度化しようという学部の志向性に対して、それを補完、若しくは、抑制することが困難になった。その結果、「学生のニーズと教員の教育に対する希望とがミスマッチしていた」のだった。

第三に、既述のようなミスマッチが看過されてきた要因として、経営上の安定が挙げられる。少なくとも、1990年代までは学生募集の状況も良く、財政上も安定していた。つまり、「お金もあるし、学生もいる」という状況認識が広がっていたことにより、現状を改善しようという運動が起こり難かった。

以上の状況が相俟って、組織的・規模的発展の「影」が生じ、それが看過されてしまった。松本理事は、当時を「幾つもの誤った判断や認識が重なってしまった」と振り返る。

学長・理事長の協力体制が改革の契機に

とはいえ、事実として札幌大学は改革に動いた。それでは、改革に向かった背景とは何だったのだろうか。

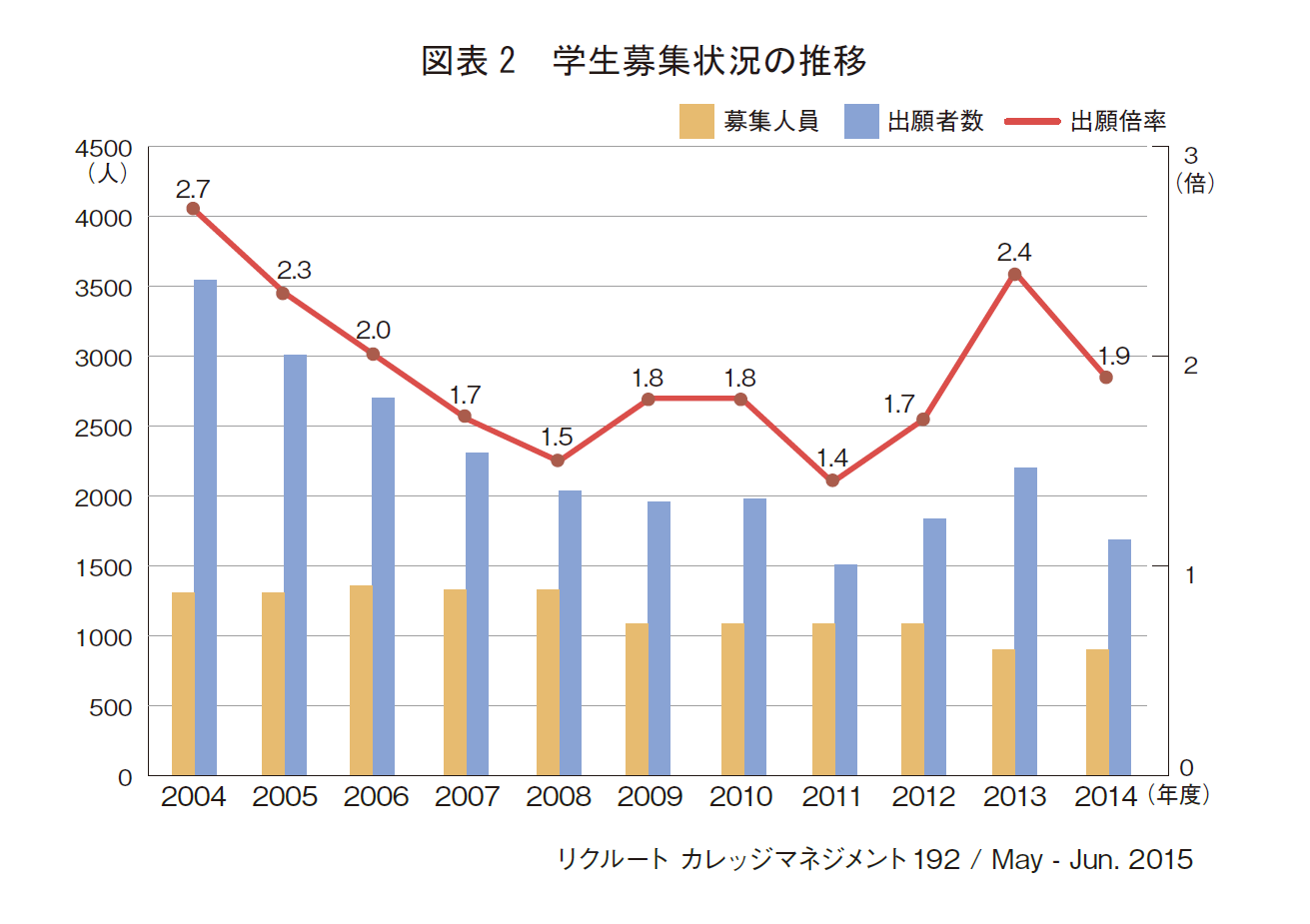

直接的な契機として、学生募集と経営の状況悪化が挙げられる(図表2)。2004年度入試では2.7倍であった出願倍率が、2007年度入試では1.7倍へと落ち込んだ。また、入学定員充足率についても、2006年度入試以後は100%を割った。

もちろん、入学定員充足率が100%を割るということは、人口減少が進む北海道の大学としては決して珍しいことではない。とはいえ、入学定員充足率が70%台となる年度もあるなど、学生募集の不振は経営状況に確実に影響したという。

さらに、一学群化という改革に先立ち、札幌大学では教育改革を試み、頓挫するという状況を経験していた。この改革は、教養教育の充実を図り、そのための全学共通の枠組みを策定するというものだった。しかし、枠組みとしての「札幌大学スタンダード」は2008年に理事会で承認されたものの、「誰も実行しようとしないまま年月が過ぎる」という事態が発生した。

こうした状況の中で、2011年度に桑原真人氏が学長に就任することとなった。これまでの経緯を踏まえれば、ある種の閉塞感の漂う札幌大学において、その状況を打開することを期待されて当選したのが桑原学長だったのだ。

さらに、改革を進める条件の一つとして関係者が挙げるのは、大学改革に対する理解のある理事会・理事長の存在だ。一般に、学校法人の理事長は、非常勤であることも多く、それゆえ実質的な権限を果たしづらいケースが散見される。他方で、札幌大学では、2005年度に理事長職が常勤化された。さらに、2009年に就任した佐藤理事長は、大学改革に前向きであり、学長ら大学執行部に対して支援を惜しまなかった。

佐藤理事長は就任後、「『教員組織』、『事務局』、『労働組合』、『同窓会』の四者が、ある時には手を組み、ある時には反発しあいながら意思決定が行われていく」という大学運営の複雑性を目の当たりにした。そこから、「それぞれの会議で議論を行っていくことは重要だが、全ての構成員が賛同するのを待っていては、何も進まない」という認識を持ったという。

前述の松本理事による説明のように、札幌大学が「幾つもの誤った判断や認識が重なって」苦境におかれたのだとすれば、改革に向かう土壌もまた、教職員の危機感や教育改革への熱意の高まりなど、幾つもの条件が重なったことにより形成されていったと考えるべきだろう。

二度の組織改革

それでは、山田理事・副学長の説明を踏まえ、桑原学長体制下での改革の全体像を概観しよう。

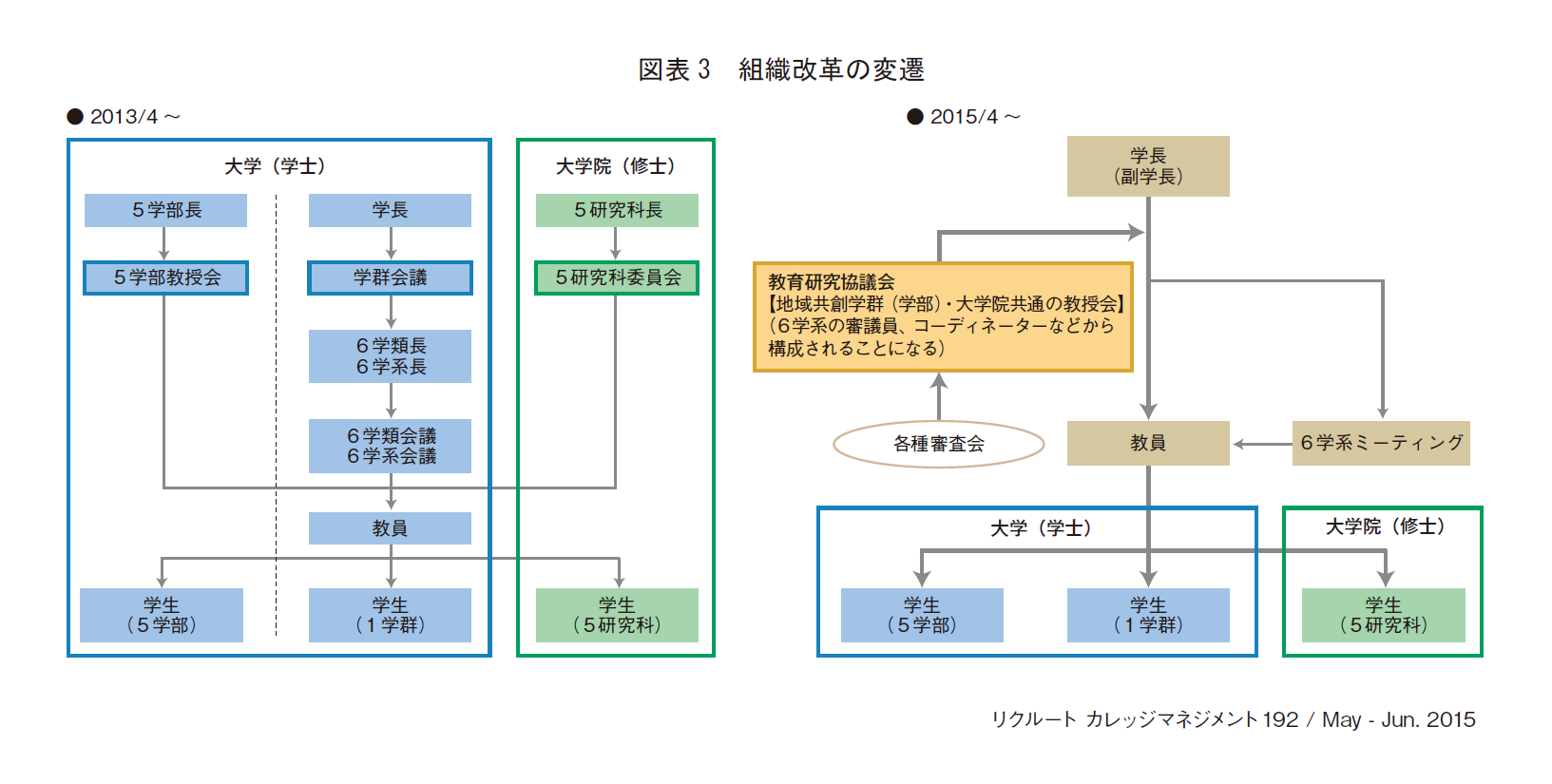

札幌大学が実施した組織改革は、冒頭でも触れたように、大きく2段階に整理できる(図表3)。

第一の段階は2013年4月より従来の5学部が1学群1学域13専攻へと一元化された改革である。教育組織一元化の主な狙いは、①教養教育と専門教育とのバランスをとること、②教育資源を自由に融通できるような可塑性のある体制を構築すること、の2点だという。これまで、学生は入試の時点で所属する学部を選択していたわけだが、1学群制の下では、全学生が地域共創学群に所属する。1年次には基盤教育を中心に学習し、2年次までに各専攻を選択のうえ学ぶ「レイターマッチング」という仕組みが導入された。

第二の段階は、2015年4月から開始された新たな意思決定の仕組み、即ち全学で唯一の意思決定に関わる審議・調整機関である教育研究協議会の創設だ。教育研究協議会創設の狙いは、各学部に分散していた意思決定の権限を学長の下に集約することで、意思決定に掛かる時間や労力を削減し、決定までのスピードを上げることだ。実は、1学群化された2013年度の時点では、従来の学部に近い学類(教育組織)と学系(教員(研究)組織)が設置され、学類・学系会議に意思決定の権限が相当程度認められていた。しかし、この教育研究協議会の設置により、学長、副学長、各学系の審議員(全教員から互選で選出)、専攻コーディネーターに全学の意思統一が委ねられることとなり、1学群化のコンセプトがより徹底されたのだ。

改革は地道な取り組みの積み重ね

このような大胆な改革は、一朝一夕に実現されたわけではない。山田理事・副学長が2011年度以降の4年間を「毎年、違うことをやってきた」と総括するように、関係者の粘り強さと忍耐による地道な取り組みの積み重ねが結実したものだった。

まず、2011年度には、1学部(学群)化の立案が行われた。これを支えたのは、同年度より理事長直下に置かれた政策室という組織だ。政策室は、副学長と教員理事により構成され、理事長の諮問に対して答申を行う機能を持っていた。

政策室は当初より1学部(学群)案を提示していたが、その提案が容易く受け入れられたわけではなかった。当時、経済学部長として政策室案に向き合った本間雅美副学長によれば、一般の学部教員の間では、「5学部を維持し、定員を削減すれば良い」という認識が存在した。しかし、実際の財務状況を検討すると、定員を削減すれば予算そのものが組めなくなるという状況が判明した。そこで、学部長側として3学部案を提示し、政策室案と並べて検討を行った結果、1学部(学群)案以外にないという結論に至った。

次に、2012年度には、事務組織改革が行われた。山田理事・副学長によれば、前年度に1学部案が承認されるまでに、1回当たり4~5時間の会議を30回以上重ねる必要があった。それゆえ、改革に係る負担を軽減するとともに、どの執行部でも継続的に改革を実行できる体制を整えることが次なる目標として設定された。結果として、政策室が改組され、職員を長とする新たな事務局組織として経営企画室が設置された。

さらに、1学群制がスタートする2013年度以降は、法人改革が進められた。これは、意思決定に係る労力をできる限り削減するという趣旨によるものだ。前述の通り、多くの大学と同様、長年にわたり非常勤の理事長を置いていた札幌大学では、本来は理事会の判断により決定すべき事項について、実質的に教学組織の意向により運営できる仕組みが整えられていた。その中には、教育に関する日々の営みに大きく関わる事柄も含まれており、依然として全学的に教育改革を進めることは困難だった。そこで、理事会の権限を明確化するために2013年度中に寄附行為の改正に関する検討が進められ、2014年5月に改正案が承認された。山田理事・副学長によれば、「従来は当然のこととして明記されていなかった理事会の権限を、寄附行為において一つひとつ定めていった」という。

中央教育審議会から「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」(2014年2月)が公表され、それに対応する学校教育法等の改正(2014年6月)が行われたのは、札幌大学が自らの文脈の中でガバナンス改革を進める最中のことだった。学外の状況を「追い風」としながら、次に着手したのは大学内の意思決定プロセスの改革、即ち、教授会の改革だ。

先にも述べたように、1学群化に際して、学類・学系に意思決定の権限を認めていた。これにより、意思決定の効率化・迅速化は十分には図られなかった。1学群化から程なく、教員は学類や専攻に帰属意識を持つようになり、「13の新しい学部ができた」という声も聞かれるようになったという。こうした状況を受け、意思決定機構をスリム化するため、全学教授会に相当する教育研究協議会を設置するに至ったのだ。

意思決定ができる体制を整え改革のスタート地点に

以上の組織改革は、どのような成果をもたらしたのだろうか。鈴木淳一理事(一連の改革及び札幌大学スタンダードの策定には副学長として関与)は、「意思決定に関わる教員の数を削減することで、何かを決めることができるようになった」とする。

鈴木理事は、具体例として「レイターマッチング」に対応する形で強化された教員によるアドバイザー制度を挙げる。この取り組みは、学内で70人程度の教員が任命され、教員1人あたり10人程度の学生を担当し、入門演習や基礎演習という初年次科目の中で共通の教材を用いながら専攻の選択に関する指導・助言を行うものだ。

鈴木理事は、意思決定が学部ごとに行われ、各々に教育活動を展開する過去の状況を踏まえれば、共通の教材を使って授業を行うことを決定し、実際に教材を作成したことは大きな意味を持つという。他方で、決定事項を確実に実行に移していくことが今後の課題であると指摘する。

最後に、一連の改革に携わったことに対する感想をうかがうと、桑原学長は「当初、学長がこれほど大変なものとは思っていなかった」と苦笑いし、山田理事・副学長は「今は乗り切ることで精一杯」と吐露する。それほどまでに、大学の組織改革には忍耐力や精神力が求められることを痛感する。それでもなお、組織改革を実施した現状を「スタート地点に立ったところ」と評し、今後の目標について「健全な社会人の養成」、「受験生に選ばれる大学」と回答する桑原学長の口調や眼差しからは、札幌大学や学生に対する熱意と地域社会に対する使命感が伝わってきた。

札幌大学の組織改革は、多様化した学生に応じた教育を提供するための体制作りという点で、初期の目標を一定程度達成したように見える。しかし、そのような体制作りが学生の学習成果にどのような形で影響を与えたのかについては、新たな体制の下で学んだ学生が社会に旅立つ段階で顕在化してくるものと思われる。改革の成果に今後も注目したい。

(橋場 論 福岡大学 教育開発支援機構 講師)

【印刷用記事】

組織の一元化による教育の可塑的な提供の実現/札幌大学