「教教分離」が生んだ教育・研究の新たな芽/高知大学

青い空と青い海、そして太平洋を流れる群青色の黒潮―。これらをモチーフにした学章が象徴するイメージそのままに、自然豊かな南国土佐の地に3つのキャンパスを構える高知大学。大学が有する人的資源・知的資源を駆使することを通じて地域に貢献することを目指しつつ、同時に、地域が持つ豊かな資源を大学の教育・研究・社会貢献活動の中に取り込み、これを活用することを通じて、大学のプロファイル強化を図ってきた。

その舵取り同様、組織においても、大胆な改革を展開してきている。その中で、教育組織と教員組織の分離は、どのような変化を組織にもたらしたのだろうか。高知大学における近年の組織運営改革とそれらにおける組織分離のインパクトについて、脇口宏学長と辻田宏副学長に話をうかがった。

統合と法人化─二つの大きな変化の渦中の組織改革

現在の高知大学は、2003年10月、旧高知大学と高知医科大学が統合したことにより誕生した。組織文化の異なる2つの大学の統合、さらに国立大学の法人化。高知大学が今に連なる組織運営改革に着手したのは、大きな変化が畳み掛けるように訪れた直後のことであった。

具体的な契機となったのは、全学的視点で学部・学科のあり方を見直すことを求めた、2004年4月の役員会による提言である。これを受け、同年6月に設置されたのが、「高知大学のあり方検討ワーキング」で、総務担当理事を座長、教育担当理事を副座長とし、各部局から学部長、副学部長クラスの代表が委員として召集された。学部再編を含む様々な案の検討を経て、ワーキングがたどり着いた結論は、研究科を1つの傘のもとに再編するという大学院の改革であった。

この改革で目指されたのは、社会変化への対応である。教育・研究において学際性が求められる中、大学の「規模的・資源的特性」を踏まえつつ、これに応えるソリューションとして考案されたのが、研究科の再編による「文理統合型」大学院の創設であった。大学院における教育・研究活動の学際性を、学際的組織の構築でもって担保しようとしたのである。

「大学院のあり方ワーキング」「大学院改組検討委員会」「大学院改組実施検討本部」等、段階的に進められた制度設計に関する議論を経て、2008年4月、新たな大学院「総合人間自然科学研究科」がスタートしている。

ボトムアップ型の組織づくり

大学院の一元化と学際化を旨とする改革とともに実行されたのが、教育組織と教員組織の分離である。当時は、大学院重点化や部局化の流れの中で、教員の所属を大学院へと移す大学が増え、その中には教育組織と教員組織の分離に踏み切ったところもあったことから、高知大学でも同様の方策が検討された。しかし、組織体制の実態に照らして、高知大学の文脈にはそぐわないものと判断され、学部からも大学院からも独立した形で教員組織を設定する現在の形が選択されたという。

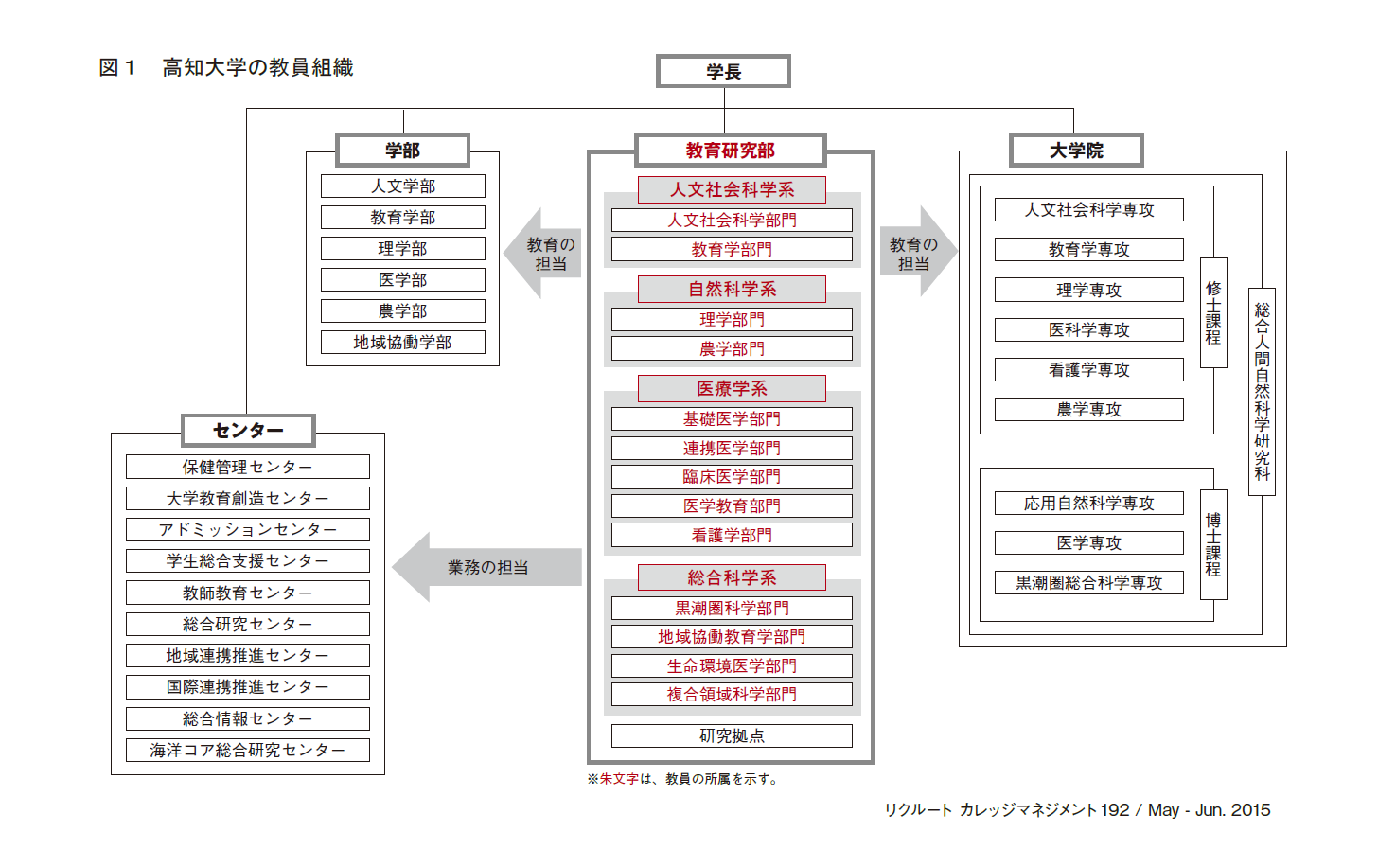

これにより、教員はこれまで所属していた学部から切り離され、新たに設置された「教育研究部」に所属することとなった。高知大学では、教員組織の総体である教育研究部の下に「学系」が、さらにその下に「部門」がそれぞれ置かれている。各学系、部門の構成は図1の通りである。

高知大学において興味深いのは、教員組織における「総合科学系」の存在である。そもそも「総合科学系」は、文理横断の幅広い学問分野を統合する「黒潮圏科学」の創設を目指した独立研究科である「黒潮圏海洋科学研究科」(2004年4月設置:現「黒潮圏総合科学専攻」)の教員の受け皿として設定されたものであった。その後、組織改革の進展に伴い、この学系に新たな部門を置くことが構想されたのである。

部門の新設の手法も興味深い。教員の教育研究上の関心に応じて新しい組織を創ることを認め、ユニット単位での公募を行ったのである。審査を経て選ばれたのは、「地域協働教育学部門」「生命環境医学部門」「複合領域科学部門」の3部門であった。これにより、2010年度に4部門体制の総合科学系がスタートしている。

イノベーション創出拠点としての第四の組織「総合科学系」

ではなぜ高知大学は、教育組織と教員組織の分離を実施したのか。その狙いとして掲げていたのは、教育組織と教員組織が一体化していることによる弊害の解消と大学院がおかれている環境変化への対応である。具体的には、①教育プログラム編成において供給ベースから需要ベースへとパラダイムシフトを図ることで教育の閉鎖性や硬直性を是正すること、②教育の柔構造化を推進することで社会や時代のニーズに迅速に対応すること、③研究組織の編成の機動性を高めることで社会的緊急性・重要性の高い研究を一層推進すること、④人的資源を最大化することで財政的制約下においても教育の質の向上と研究の活性化を図ること、⑤教員の活動を多元化することで教員の資質を最大限に活かす職務分担を実現すること、⑥人員削減や規模縮小等、今後予測されるリスクマネジメントに対応することが企図されていた。

とりわけ期待されていたのは、教育の柔構造化と人的資源の最大化である。教員が組織の枠にとらわれることなく、教員組織から教育組織へと出向いていくというイメージのもと、組織の効率化と多様性への対応が目指されていたのだ。

しかし、現実はそう簡単なものではなかった。教員組織である学系・部門について、どこに所属するかは原則として教員の自由意思を尊重するとされていたが、結果的には、教員組織と教育組織は、1対1対応に近い状況となった。そのため、組織の枠を超えて教員が教育の提供に当たるという当初描いたイメージの実質化は、十分図られているとは言い難い。

とはいえ、「教育組織と教員組織の分離があったからこそできたこともある」と辻田副学長は言う。「結果的にそのこと(教員組織と教育組織の分離)が、多様な教員組織づくり、特に総合科学系という組織に新しい部門を創ることを可能にしました。そして、そこが母体になって新しい学部ができたのです」。地域協働教育学部門の立ち上げに携わり、新しい学部の設置にも尽力した辻田副学長は、自らの経験を振り返りながら語る。

教育組織と教員組織がほぼ対応する組織にあって、教育組織とは直接的な対応関係にない総合科学系の各部門は、学内でも例外的な存在だ。「特区」ともいうべきこれらの部門は、高知大学において教育・研究のイノベーションを生む場となっている。上述の「地域協働教育学部門」に加え、文部科学省特別経費プロジェクトに採択された「レアメタル戦略グリーンテクノロジー創出への学際的教育研究拠点の形成」(2013年採択)を担う「複合領域科学部門」も「総合科学系」の部門だ。

「地域協働学部」の誕生─教員組織を基盤とする新学部創設

2015年4月、高知大学に38年ぶりの新学部となる「地域協働学部」が誕生した。初年度ながら志願倍率4.9倍という上々のスタート。これを生み出す素地となったのも、前述の教員組織の一部門として「総合科学系」に置かれた「地域協働教育学部門」である。

もちろんこの芽は、一朝一夕に育まれたものではない。「地域協働教育学部門」そして、「地域協働学部」へと繋がる「種」は、法人化直後に蒔かれ、丁寧に育まれてきたものだ。共通教育を通じた日々の実践の積み重ねや、「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に採択された「課題探求能力育成型インターンシップの開発-コラボレーション型インターンシップ(CBI)授業システムの全学導入-」(2004年度)、「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」に採択された「コラボ考房と2つの道場が育む自律型人材」(2007年度)等の文部科学省による各種事業を通じた取り組みはその一例である。

学内で分野横断的な形で進められた取り組み。それらを主体となって進めた組織が、教育組織と教員組織の分離を契機として、教員組織の一角を成す「地域協働教育学部門」として形を持つ。そしてそこから、新学部を生み出す。その足跡からは、実践を重ね、実績を積み、大学の強みとなるまでに発展させた、高知大学の戦略性が見て取れる。

新たに創設された「地域協働学部」は、地域産業振興を担う「地域協働型産業人材」の育成を掲げる。多分野多領域の学問を包含し、「地域協働」という視点で再編したその教育は、「地域」と「学際性」を明確に志向するものだ。

教育プログラムにおいて軸とされているのは、「地域と共に学ぶ」である。「高知から『地域』を考える」という狙いのもと、地域に入り込んで、地域と共に学ぶこと、さらにそれらを通じて、協働する力を育むことを目指している。

こうした取り組みはいずれも学部になる以前からも行われてきたものだ。しかし、学生自らがフィールドを開拓し、地域との活動に熱心に取り組んでも、その学生が卒業してしまうとせっかく築き上げた協働の関係性が途切れてしまうこともあったという。「学部組織で対応することで、地域と共に学ぶシステムが継続的なものになる」と脇口学長は期待を寄せる。

「特区」からメインストリームへ─地域志向教育の全学的展開

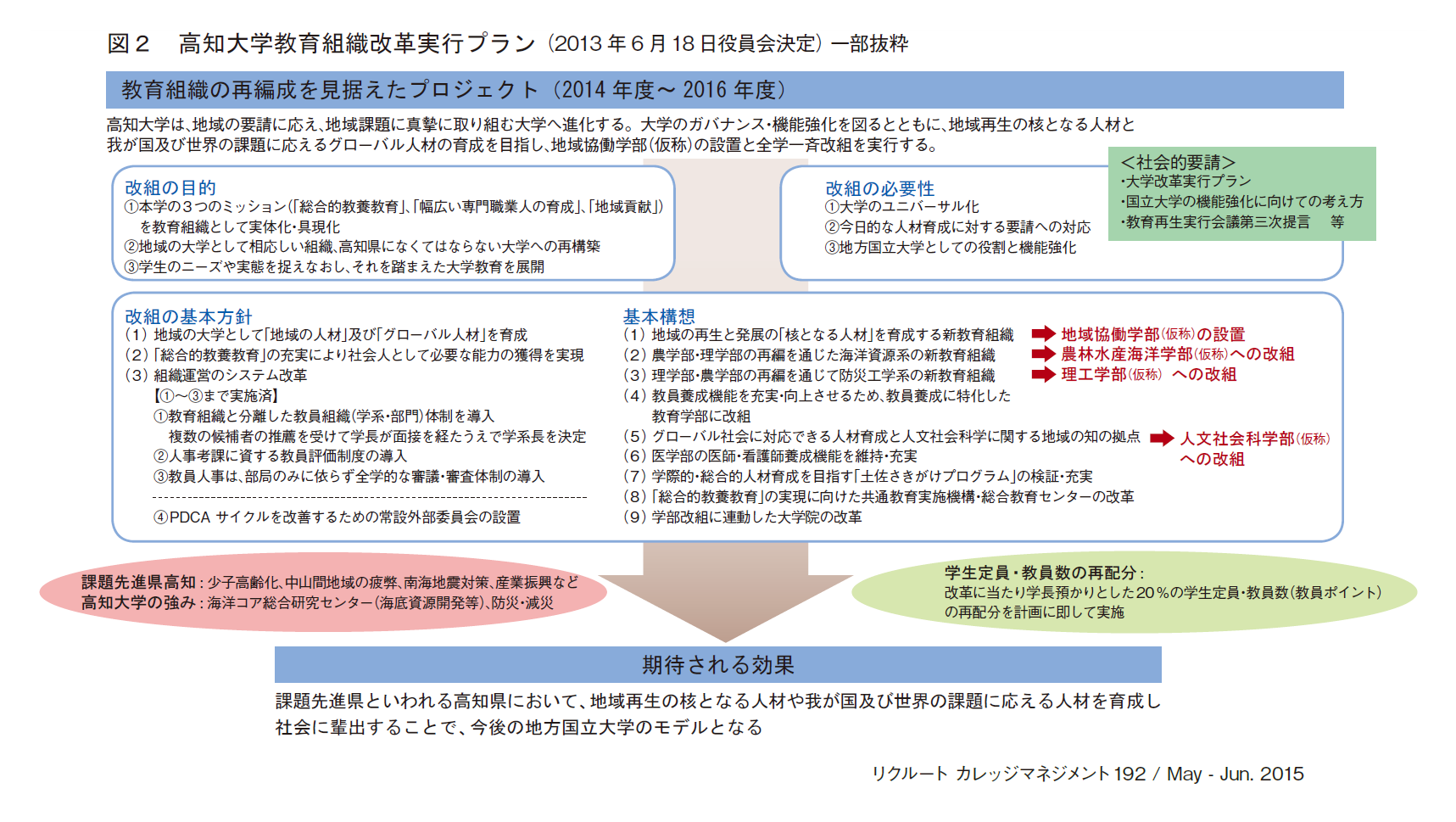

高知大学が進める組織改革は、新学部創設にとどまるものではない。現在、医学部を除く全ての学部の改編を射程に、改革が進められている。その方針を定めたものが、『高知大学教育組織改革マスタープラン』であり、さらにその道筋を示したものが『高知大学教育組織改革実行プラン』である(図2参照)。

ここで打ち出されているのは、地域協働学部の設置を起点とした、「地域志向型教育」の全学的展開である。2015年度には地域協働学部の新設のほか、教育学部を教員養成に特化する形で改組が実施されている。今後、2016年度には人文学部の人文社会科学部(仮称)への改組、農学部・理学部の再編による海洋資源系の新教育組織を有する農学海洋科学部(仮称)の設置、さらに2017年度には防災工学系の新教育組織を有する理工学部(仮称)の設置等も計画されている。地域における知の拠点として総合化を図るその方向性は、地方の国立大学のあり方として、ひとつのモデルを示すものだろう。

「地域志向型教育」の全学的展開は、教育プログラムの中身にも及ぶ。全ての学部で、教育に「地域」の視点を導入するという方針を掲げたのである。初年次科目「課題探究実践セミナー」の必修化等により全学部に地域協働的な活動やそれを通じた教育を義務づけたことは、その取り組みのひとつである。「高知」色を打ち出すことで、高知大学の教育を唯一無二のものとしようとする構想、さらに、それを学際的に展開していく手法は興味深い。

振り返ってみると、高知大学は、これまで、地域に根差した学際的、文理統合的な教育と研究のあり方を様々な形で探ってきた。「黒潮圏」を文理統合的に教育・研究する独立研究科として2004年に発足した「黒潮圏海洋科学研究科」(現「総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学専攻」)や、学部・学科等から独立して学際的な学びを展開する「土佐さきがけプログラム」(2012年)、そして、新たに設置された「地域協働学部」(2015年)。いずれも「特区」的に展開されてきた試みは、新たな学部の創設、そして、全ての教育に「地域」の視点を導入するという全学的方針のもとで、大学の諸活動の中枢に位置づけられたように見える。

地域性と学際性。今日、多くの大学、とりわけ地方国立大学において強く意識されているテーマである。高知大学の強みは、こうした方向性を真摯に追求してきた姿勢にあるといっても過言ではない。

社会環境変化に対応した改革を大胆かつ迅速に

教育組織と教員組織の分離によって生まれた「地域協働教育学部門」。そこが母体となって生まれた「地域協働学部」。さらに、その設置を起点として進める全学的な組織改編。

辻田副学長は、「(教育組織と教員組織の分離によって生まれた)新しい組織が変革のドライブとなったことは確かです」と述懐する一方で、「分離は言わば手段であり方法論。大学の指導部や構成員が学生の変化や社会のニーズに真摯に向き合い、それらに対応する教育改革や組織改革をいかに迅速かつ効果的に実現するかが大事」と指摘する。何のために組織改編を行い、そしてそれをどう活用するか。それは、組織の分離を実施した大学の多くが、改革後も継続して検討し続けている問いでもある。高知大学でも「まだそのメリットを活かしきれているとは言い難い」(脇口学長)という認識を示すが、その取り組みが、組織改革とその活用方策としてひとつの興味深いモデルを提示していることも事実だ。

「やらなければ高知大学の生き残りはかけられない」。学長就任当初から強い決意をもって組織改革を進めてきたという脇口学長。大学を取り巻く環境が厳しさを増す中で、大胆な改革に挑む高知大学の今後の取り組みが注目される。

(渡邊あや 津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 准教授)

【印刷用記事】

「教教分離」が生んだ教育・研究の新たな芽/高知大学