中期経営計画をPDCAで廻し、大学経営を高度化/福岡工業大学

今、時代は大学に「経営体」たることを要請している――国内外でいくつか大学を訪問していると、そう感じる場面が確実に増えてきた。大学には、従来の「運営」を越えた、より高度で精緻な「経営」が求められている。外部環境が年々厳しさを増す中、大学「経営」の確立・向上は待ったなしの状況だ。

ただ、そうした現状認識や危機意識があることと、それを現場で共有して実効性ある改革につなげていけるかは別の話だ。確かに、大学におけるPDCAサイクルの意義は広く認知されるようになったが、それを実際に「廻す」ことは言うほどに易しくはない。しかしだからこそ、PDCAが本来の意味で機能するようになると大学は大きく変化し始める。

本稿では、そんな成功事例として、福岡工業大学(以下、福工大)に目を向けたい。福工大は、過去20年弱の間に徹底した経営管理システムを運用し、改革を実際の変化につなげることに成功してきた、今勢いのある大学だ。10年後の2025年における大学像を見通す上でも一つの示唆を与えてくれるにちがいない。

福岡市東区にあるキャンパスを訪ね、下村輝夫学長、大谷忠彦常務理事、山下剛事務局長にお話を伺った。

福工大に注目する理由

実は、本誌ではこれまで福工大を二度取り上げている。一つが、中期計画とそれに基づく行動計画を策定して成果を上げている事例(2009 年156号)として、もう一つが、次世代経営層としての職員育成を推進している事例(2011年166号)としてだ。

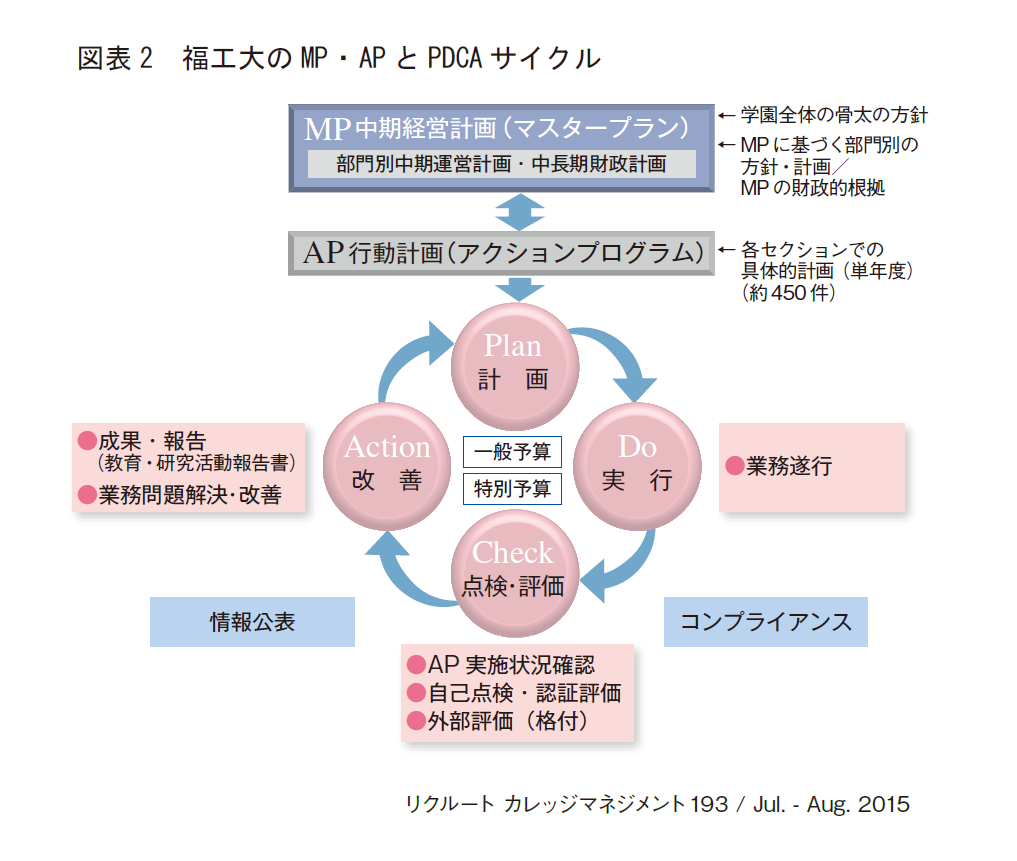

前者では、中期計画に基づく学園運営を取り上げた。福工大は、1996年あたりから民間企業出身者を公募で中途採用する一方、かれらの民間的発想を梃に、1998年から5ヶ年の中期経営計画(マスタープラン:MP)を策定して大学経営を進めてきた。もちろん、外部向けの単なるレトリックとして中期計画があったわけではない。MPの策定プロセスは、学内に公開して教職員の合意形成を促すとともに、そこで決まった計画は、各組織の年度ごとの行動計画(アクションプログラム:AP)に落とし込み、その遂行に必要な予算も競争的に配分した。計画の徹底した実行を目指してきた。

他方、後者の記事では、現場で計画遂行を主体的に担える人材の育成プログラムに光を当てた。福工大は2009年、FASTプログラム(Fukuoka Institute of TechnologyによるAdministration Staff Trainingの略)を立ち上げ、カリフォルニア州立大学イーストベイ校(CSUEB)へ職員を長期派遣して次世代リーダーの育成を推進してきた。FASTは、主に米国大学における上級管理職による講義、参加者によるプレゼンテーション、カウンターパート職員に対するシャドウイング(当該職員に寄り添って仕事の内容・仕方を観察)から構成される「密度の濃い研修」だ。

このように、福工大は、1990年代以降の厳しい「大学冬の時代」、さらに近く到来する「18歳人口再減少期」を果敢に乗り越えようと、計画の実質化と自らの経営力の向上に多大な努力を払ってきた大学だ。本誌が福工大に注目する理由はここにある。

危機意識を背景に10年かけて変化

といっても、民間出身者の獲得やMP・APの策定・遂行が、福工大の経営をすぐさま劇的に改善させたわけではない。組織が一夜にして変わるわけではない。大谷常務理事自身、民間から大学に身を転じた一人だが、当時は民間と大学の組織風土や価値観の違いを強く感じざるを得なかったと振り返る。

福工大には、20億円ほどの収支黒字が出せていたときも確かにあった。しかし今から約20年前にはすでにそんな時代は過ぎ去っていた。福工大の志願者動向は全国平均より悪化しており、執行部は危機意識を抱くようになっていた。大学であっても経営体として志を一つにし、組織力で戦っていくこと、教職員の合意形成を図って進むべきベクトルを合わせていくことが必要だったと大谷常務理事は語る。

福工大が経営の理念や目標を明確化した背景には、そんな危機意識が存在した。福工大が掲げる経営理念は「Forall the students(すべての学生生徒のために)」、それを支える行動規範は「Just Do It!(学生生徒のために即実行)」だ。そこには、当時の福工大に不足していた姿勢、つまり「大学は誰のため、何のためにあるのか」という本質的な問いに対する答えが明確に示されている。

こうした理念を提示するだけでなく、関係者の意識改革を図るため、根気強く地道な取り組みも推進された。1990年代後半、鵜木洋二理事長は毎週月曜日、行動規範と同じ「Just Do It!」と題した学内通信を発行していたという。部課長ミーティングで話したものを文章化して毎週学内に配布した。その数なんと10年近くで500号に上る。例えば、1999年のある号は「反“For all the students”四態」として、次の4つの問いを投げかけている。

- 役に立つパンフレットなのですか?

- 利用しやすいスペースといえますか?

- 誰のための“稟議書”なのですか?

- 学生、生徒さんを輝かせていますか?

全てが、学生目線に立った行動を求める問いだ。理事長はこうして、一つずつ丁寧にメッセージを伝え続けた。組織の文化・風土を変えるには小さな取り組みを積み上げていくことが必要で、それがいかに根気のいることか、思い知らされる事例だ。

他方、「経営」理念や「経営」目標という表現が象徴的に示すように、それまでの大学にはない企業的な文化や手法を大学に持ち込むことは、学内に文化的なコンフリクトも生じさせたそうだ。山下事務局長も、当初はまだ「(学生を)大学に入れてあげる」という意識が優っていたと語る。そんな感覚を少しずつ変え、ホスピタリティを高めていくよう努めた。それでも、学生目線のスピード感ある改革が実を結び、実際の変化として見え始めるには10年かかったと大谷常務理事は振り返る。

改革期から成長期、そして変革期へ

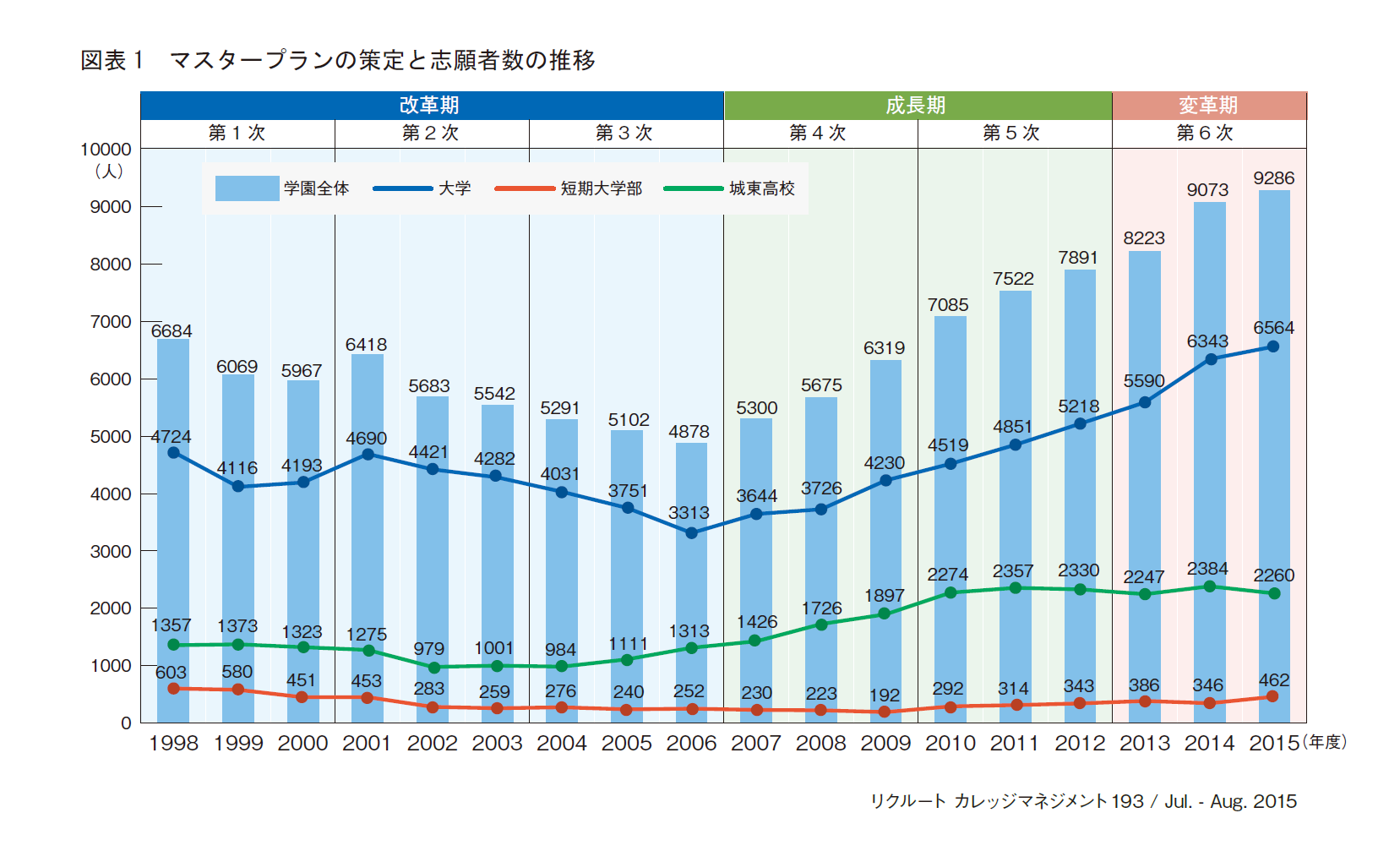

確かに、変化が見え始めるまでの「10年」は、志願者数の推移にも表れている。第1次MPから第3次MPに至る「改革期」、大学への志願者数は減少しているのだ(図表1)。「今から見れば、まだまだ対策に未熟なところがあった」と大谷常務理事は語る。

それが、第4次MP以降、志願者数は右肩上がりの増加に転じる。なるほど、「成長期」という形容にふさわしい伸び方だ。これには、2005年から2006年にかけて全学あげて、マーケット分析を含む募集戦略の見直しを行ったことが奏功したという。高校訪問を見直し、オープンキャンパスを変えた。新しい講義棟も建て学習環境を改善していった。そうするとキャンパス内の雰囲気が変わり、学生も教員も元気になったという。挨拶が増え、キャンパスもきれいになった。「正のスパイラル」が機能し始め、変化の手応えを感じるようになったと大谷常務理事は述べる。

こうした動きを牽引していったのがマスタープラン(MP)の策定・運用だった。5ヶ年計画の3年見直しを繰り返し、今年は第6次MPの3年目。現在、第7次のMP策定に向けた作業が進む。

先述の通り、MPは、単年度の行動計画(AP)に落とし込むとともに、その実行を担保する予算編成とも連動されている(図表2)。そのためのPDCAサイクルを動かすのは執行部だけではない。教職員が協働して関係する仕組みが整っている。

そもそも、MPは「マスタープラン策定委員会」での議論を通して策定される。委員会には教職員による陪席が自由で、そこで質問や意見を述べることも可能だ。議事録も全員に配布し、学内における情報の公開と共有を促している。

情報公開が重視されているのは、計画実行の段階においても同じだ。AP実行には、予算全体の約3割に当たる特別予算が組まれていて、そのうち教育研究予算の査定には教員も参加する。毎年、学科長や部長職20名ほどで構成される予算委員会が開催する審査会で要求者がプレゼンし、一定の基準で点数化・順位づけして査定を行うそうだ。2015年度を例にとれば、新領域研究の育成支援や先端機器の導入等に予算配分が認められている。

基本的な査定基準は、戦略遂行につながるか、教育の質向上につながるか、学生のためになるかどうかといった点だ。学科内で十分に情報共有されているかどうかも勘案する。予算申請者が説得的に説明できなければ予算はつかないと山下事務局長は説明する。他方、他学科に水平展開し、教育改善につながることが期待できるものは少額でも採択されているという。

こうした一連の取り組みから見えてくるのは、大学経営に対する教職員の「当事者」意識を育もうとする福工大の姿勢だ。一部の関係者だけに留めるのでなく、大学全体で情報共有とそれによる合意形成を意識して進めてきたと大谷常務理事は強調する。

さらに、成果は「教育・研究活動報告書」の作成を通して大学外にも情報発信している。近年では発信する内容も、建物等のハード面から、学生支援や教育内容といったソフト面に変わったという。それだけ実質的な取り組みが増えてきたということだろう。高校訪問でも在学生の活動状況を報告するなど丁寧に対応している。高校の先生達との信頼関係も徐々に醸成されてきて志願者増加にもつながっているというからまさに好循環だ。

次の10 年に向けた課題

それでは、福工大は2025年に向けて、今後10年の課題をどう捉えているのだろうか。最後に下村学長に伺った。

学長は、まずは志願倍率が10倍を超えるようにしたいという。2015年度入試では、3学部計915名の定員に対して6,564名の志願者(図表1参照)で、志願倍率は7倍強だった。これを10倍に伸ばすには、さらに2500名余りの志願者が必要になる。そのために、福工大が進めてきた取り組みをマーケットにどう認知してもらうかが鍵だと学長は強調する。

福工大が過去20年にわたって改革を推進してきた成果は、確かに実をつけ始めている。例えば、福工大は昨年度、文科省と日本私立学校振興・共済事業団が共同で改革の財政支援を行う「私立大学等改革総合支援事業」に選定された。しかも、同事業が設定する4つの目的全て─「教育の質的転換」「地域発展」「産業界や他大学等との連携」「グローバル化」―での選定だ。昨年度は、文科省の大学教育再生加速プログラム事業にも選定されていて、新たな取り組みが始まっている。

ただ、下村学長の視線はもっと先に向けられているようだ。確かに成果は上がってきているが、勝負は、受験生のところにどう結びつけていくかだと学長は言う。エリア別に見ると本州から学生を集めるのが難しくなってきているのも事実で、学生の出身地は地域化が進んでいる。地域の人口が縮小するなか、どう生き残るかが課題だ。

こうした状況をどう打開するか。学長は、福工大はもっと「尖る」必要があるという。そのためにも、福工大が進めてきた教員力・職員力や学生支援力の向上を踏まえ、そのレベルをさらに高めていく必要がある。オープンキャンパスで研究者としての教員の姿に触れて入学してくる学生も少なくない。科研費の獲得額(2014年度で41件7131万円)を1億円に引き上げ、研究も含めた地域連携をさらに活性化していくこと、そのために教員の意識を高め力量向上を図っていくことが、自らの最大のミッションだと学長は言い切る。

その意味でも、職員の米国派遣を行ってきたFASTプログラムを継承し、2013年からLEADプログラムとして展開できていることに期待を掛ける。LEAD(Leadership ofEducation and Administration Development)は若手教員2名・職員1名でチームを編成して米国CSUEBに1~2カ月派遣するプログラムで、教職員が共に学び、毎日議論をするのだという。回数を重ねるごとに成果が見え始めていて、全学への波及効果も期待できるようだ。

福工大は「九州No.1の教育拠点」として広く社会に貢献することを目指している。そうしたビジョンを達成するため、福工大は中期計画をPDCAサイクルで廻して機能させ、「大学経営」の高度化を図ることに成功してきたといっていい。当面の課題は、これまでの成果を第一線で支えてきた世代の交代が近づくなか、次世代を担う教員・職員の育成だ。これからの福工大の10年は、これまで培ってきた「職員力」を基盤に、教職協働のあり方をもう一段高め、経営理念「すべての学生生徒のために」をさらに追求していくことになるだろう。

福工大が自らの強みにどう磨きをかけていくのか、次なる挑戦が楽しみだ。

(杉本和弘 東北大学高度教養教育・学生支援機構教授)

【印刷用記事】

中期経営計画をPDCAで廻し、大学経営を高度化/福岡工業大学