大学を強くする「大学経営改革」[27] プロフェッショナルを育て活かす組織戦略 吉武博通

職員の構成変化と役割高度化に即した組織への転換

大学職員のプロフェッショナル化が大学改革を進める上で最も重要かつ効果的な施策であることは本連載においても述べてきた。国公私立を問わず、大学職員の役割が飛躍的に高まっていること、その育成に力を入れるべきであることを強く意識している大学トップは少なくない。関連機関・団体が主催するSD(Staff Development)を目的とした研修、大学が提供するアドミニストレーター育成のための教育プログラム、大学を超えて職員が自発的に集まり相互啓発を重ねる場など、実に様々な機会が用意されており、数多くの大学職員が参加している。

しかしながら、これらの機会を活用している職員は全体からみればなお少数であり、上司の理解を含む周囲の環境が整わなければ、そこで学んだものを実際の業務に活かすことも容易ではあるまい。

これらの研修やプログラムに関わるなか、受講生から聞こえてくるのは「自分たちは変われても、上位者や年長者が高い壁となって組織の変革が進まない」という声である。年長者は若年者の出来が悪いと嘆き、若年者は年長者の保守性を批判するという構図は多くの組織で見られる現象だが、大学の場合にはこのような一般的傾向に加えて、近年の環境変化を背景にした構造的要因があるように思われる。

その一つは職員の人的構成に関する問題である。

学歴や学校歴だけで能力を判断すべきではないが、高い学力を有している大学卒者が大学職員として採用される傾向は年々強まっている。また、能力面だけでなく動機・意欲の面においてもより積極的に大学職員を志願する人々が増えている。その結果、能力・意欲の高い若年者を年長者がどう指導・育成するか、上位者・下位者間の信頼関係をどのように確立するかが大きな課題となっているのである。

特定のキャリアを有する中途採用者の増加はこの問題をさらに複雑にする。また、契約職員や派遣職員・非常勤職員が増加するなか、「これらの人々の方が勤続年数の長い常勤職員よりも処理能力が高く応対も丁寧」と評されることも少なくないという。

構造的要因の二つ目は大学職員に期待される役割の高度化である。

近年、経営の強化や教育研究の質の向上に対する職員の積極的・主体的コミットがこれまで以上に強く求められるようになってきている。さらに、競争的資金の獲得、社会・地域連携、国際連携など職員が活躍するフィールドは飛躍的に拡大しつつある。この結果、従来の業務環境のなかで育ってきた層と新たな環境で育ちつつある層の間で、職員の役割や仕事のスタンスに関する認識のギャップが生じているように思われる。

このような構造的問題を放置すれば、確保した優秀な若年者や中途採用者を十分に育成・活用できないことになる。その一方で、若年者や中途採用者を重視し過ぎると上位者・年長者の意欲の低下を招来しかねない。契約職員や非常勤職員も大学運営には不可欠な存在となっており、男女共同参画、定年者の再雇用などに一層配慮した環境の整備も求められている。

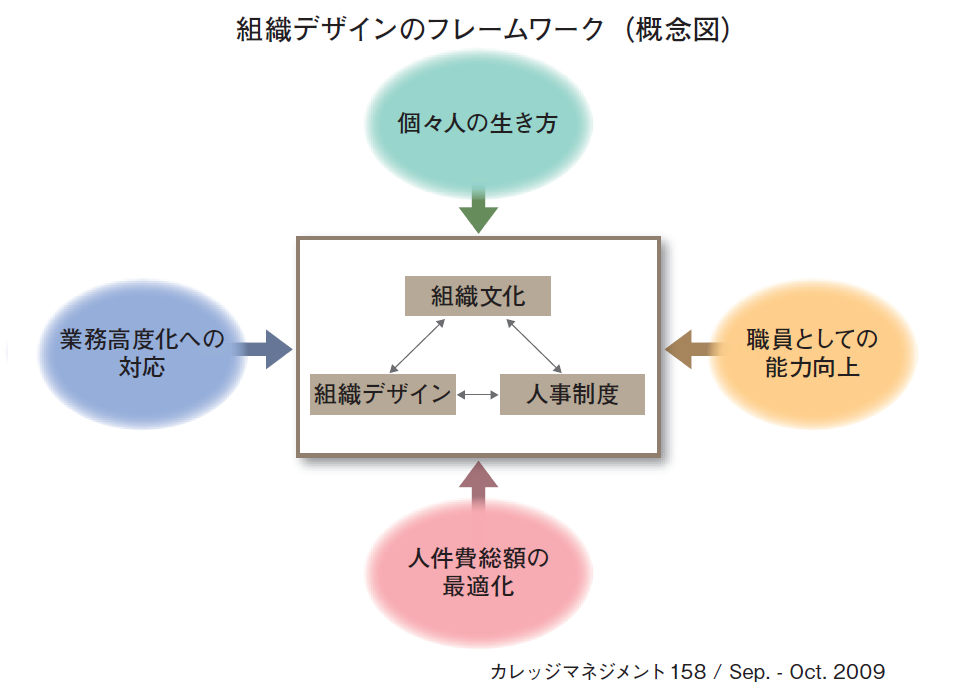

以上のような問題意識に基づき、本稿では、職員の能力を持続的に向上させつつ、高度化する課題を効果的に解決する組織作りを考え、そのための組織デザイン、人事制度・運用、組織文化について、そのあり方を検討する。

職員能力向上と業務高度化に資する組織デザイン

組織がその目的を達成するためには、構成員間で役割を適切に分担したうえで、それらが効果的に統合されることで期待された成果が実現できる仕組みを作りあげる必要がある。それが本稿でいう組織デザインであり、具体的には組織の構造、職位と権限、業務プロセスの設計を意味する。

【組織デザインにおいて重視すべき5つの視点】

実際の組織デザインに関わってきた経験から、その設計にあたっては、次の5つの視点を特に重視する必要があると考えている。

- 全体の方針や運営の基礎となる情報が構成員に迅速かつ的確に伝わり、広く共有されること

- 機能と権限が明確化されており、日常的な業務を可能な限り現場で決定できること

- 役職階層を圧縮し、よりフラットな階層構造を保つこと

- 業務処理手順・プロセスが明確であり、かつそれが絶えず見直され改善されていること

- 組織間の連携が十分保たれ、プロジェクトチームなど横断的課題解決の仕組みが機能していること

これらはいずれも基本的な事柄であるが、絶えず意識していないと、業務・情報の停滞や組織の硬直化をもたらし、課題解決力や組織が提供するサービスの質の低下に繋がることになる。

さらに、そのような状態が放置されると人材育成面でも深刻な影響が生じてくる。

組織内で人を育てる場合、上司や周囲の影響は極めて大きいが、それ以上に仕事それ自体が人の成長を大きく左右する。目的も曖昧で創意工夫の余地も乏しい仕事を非効率な方法で処理したのではストレスだけが溜まり、達成感も能力の伸長も得られない。

役割・権限や業務処理手順が明確であれば、職員構成が多様化しても、人の出入りが頻繁でも業務を停滞させることなく円滑に運営できる。また、常勤職員・派遣職員・非常勤職員の業務区分をより明確化できるし、ルーティン化により派遣職員・非常勤職員や定年後の再雇用職員の活用余地も広がる可能性がある。

方針や情報が広く共有され、現場への分権化や階層のフラット化も進めば、構成員個々の役割も重さを増し、当事者意識・参画意識もより高まることが期待できる。若年者のみならず人が育つ環境が整ってくるのである。

【基本となるのは「仕事の可視化」】

これらのことを象徴的な言葉で表すとすれば「仕事の可視化」である。下位者・若年者が上位者・年長者に不満を抱くのも、その逆の場合も、問題の原因を他人に求めるのは、それが最もわかりやすいからではなかろうか。それに対して、仕事の内容や進め方,業務環境などに原因を求め、それを説明することは容易ではない。

現場への分権化や階層のフラット化は無駄を削ぎ落としたシンプルな構造を作ることであり、機能・権限や手順・プロセスの明確化は処理体系をわかりやすくすることである。それにより業務の効率化・円滑化が進むだけでなく、問題が発見されやすくなり、改善活動が促進される。

そのためには、組織や業務のあり方を常に考え、適宜改善策を提案できる部署を設けておくことが望ましい。専任組織を置いてもよいし、企画や総務などの部門にその機能を位置づけてもよい。

【プロジェクトチームの活用による人材育成】

本項の最後にプロジェクトチームによる横断的課題解決とそれを通じた人材育成について述べたい。

組織は部や課といった部門ごとの活動と部門間の自発的な連携・協働で運営されることが望ましく、プロジェクトチームはあくまでも補完的に活用されるべきである。

ただ、部門を超えた連携・協働が進みにくいことも現実であり、例えば、留学生の受入拡大という全学的課題については、留学生センターを中心に教務、学生、就職、厚生、入試、広報などの部門が連携する仕掛けを講じなければ有効な拡大策の立案・推進は難しい。この種の横断的課題が明らかに増えている。

プロジェクトチームは人材育成の場としても極めて重要である。メンバーとして参加することで全学的視野を養い、他部門を理解し、人を知ることもできる。通常と異なるメンバーと新たな課題に取り組むことでこれまで気付かなかった能力や持ち味を発見することもあるだろう。テーマに応じ部課長・中堅・若手が入り混じった編成、部課長と中堅による編成、中堅と若手による編成などを使い分けることにより、役職や年代を超えた交流と相互理解も可能となる。

本来業務を一時的に離れてフルタイムで参加する場合もあるが、多くの場合、本来業務を抱えながらの参加となるため、このような方式の意義に対する全学的な理解と上司・周囲の協力が不可欠である。

多様な人的構成に対応した新たな人事制度・運用

組織デザインは多少理想論的な面があったとしても組織や業務のあるべき姿を追求するなかで、それぞれの大学に相応しい形や仕組みが出来上がってくるものと考えているが、人事制度・運用は経営上許容できる人件費総額と人的構成の現状を踏まえながら、よりリアルに最適解を求めていかなければならない。

【年功的要素に職務遂行能力と努力・成果を加味】

企業の人事制度の変遷を大まかに表せば、年功重視→職務遂行能力重視→成果重視、ということになろう。ただ、職務遂行能力重視といっても何をもって能力とするか曖昧な面が少なくない。また、成果重視についてはその弊害を指摘する声が多く、見直しを余儀なくされた企業も少なくないという。

このような経験・事例を参考にした上で、大学職員に関しては、長期的観点から安心して仕事に専念できるよう年功的要素を土台として、職務遂行能力と努力・成果を加味した制度を、それぞれの大学の事情に合わせて設計することが望ましい。同時に、より公平で納得的な運用が図られるよう、評価者教育を含む、きめ細やかな環境整備を進めることも不可欠である。

【役職と職能資格の分離,複線型人事制度の導入】

このような考え方に基づく人事制度と業務のあるべき姿を追求して設計した組織をどのように整合させるかが次の課題である。役職と職能資格の分離、複線型人事制度の導入が一つの回答になると思われる。

部や課を単位とする組織構造はある程度のフラット化を進めたとしても上に行くほどポストが少なくなるピラミッド構造にならざるを得ない。それに対して人員構成は大学ごとにまちまちであり、組織構造と人員構成が大きく食い違うことの方が多い。

役職に基づく処遇を続ける限り、全体の役職昇進が遅れたり、十分な処遇を受けられない職員が増えたり、場当たり的に部下なし役職を増やしたりという状況に陥りかねない。そのような問題を解消するために考案されたのが役職と職能資格の分離である。役職と職能資格の大まかな対応関係を定めた上で、給与・賞与等の処遇は原則として職能資格に基づき行う。職能資格の名称を工夫することで資格名称を対外的な肩書きとして用いることもできる。

ただ、これだけでは資格昇格後何年経っても仕事の内容が変わらない、組織内での役割が増さないという問題は解消できない。そのために考案されたのが複線型人事制度であり、マネジメント職を目指す職員とスペシャリストを目指す職員など複数のキャリアコースを設けることで、個々人の能力・適性に応じた育成と活躍の場を提供することができる。

ジェネラリストが尊重されスペシャリストが軽視されがちな日本の組織風土のなかで、複線型人事制度が真に有効な仕組みとして定着し機能するか定かではないが、理事として大学の方針策定や意思決定に参画するようなスペシャリストが現れてもよい。ジェネラリストばかりの会議よりも掘り下げた議論ができる可能性がある。スペシャリストも同等に重視する環境を整えるとともに、スペシャリストに相応しい職位設計を組織デザインの一環として行うことが不可欠である。

【職員構成の多様化や定年延長は制度改革の好機】

大学はこれまで、定年までの雇用を前提にした常勤職員を中心としつつ、時々の要請に応じ中途採用者・契約職員や派遣職員・非常勤職員を活用することで、業務の高度化と人件費の抑制という二つの要請に対応してきた。

また、ダイバーシティやワークライフバランス、定年延長や再雇用などの要素が、種々の制度・運用のあり方を考える上で重要性を増しつつある。大切なことは、それらを所与として受動的に対応するのではなく、人事制度・運用を変え,組織を変革するための好機と捉える姿勢である。

本稿では具体案の提示まではできないが、個々人の生き方、業務高度化への組織的対応、職員としての能力向上、人件費総額の最適化という4つの視点から、多様性に富む職員構成を前提にした新たな人事制度・運用を構想し、確立していく必要がある。

自身の成長を実感できる新たな組織文化を形成

組織の構成員が生き生きと仕事をし、自らを成長させながら組織全体としての成果を高めていく。そのような姿は組織や制度だけで実現できるものではない。

大学職員の成長を強力に後押しするような「組織文化」をそれぞれの大学で育てていく必要があるのではなかろうか。

組織文化を組織風土と言い換えたり、組織文化と企業文化を分けて論じたりすることもあるが、ここではそれらを区別せずに組織文化として論を進める。

トヨタにも本田にもパナソニックにもそれぞれの企業文化がある。規模の大小を問わず多くの企業が独自の文化を持っていると言われており、それが会社を特徴づけ、競争力の源泉にもなっている。小林誠・益川敏英両博士という2人のノーベル賞受賞者を生んだ名古屋大学理学部には自由と平等を徹底した坂田昌一博士以来の研究風土が根付いているという。

組織文化は傑出したリーダーによって作られることもあるし、組織デザインや人事制度・運用がその形成を促すこともある。また、会社や大学という単位から工場・部・課や学部・学科・研究室という単位まで様々なレベルにおいてそれは形成される。

組織文化は敢えて他と差別化しなければならないものではない。他と比較したり優劣をつけたりするようなものではないからである。今日の大学のように多様な人材が集まる組織において、構成員の活動の拠り所となる理念や価値観が共有され、一つの文化として定着することが重要なのである。

そのために、行動指針や行動規範を定め、それを基準にして判断し行動する習慣を身に付けさせることも有効である。かつて米国ヒューレット・パッカード社の“HP Way”が日本でも話題になった。平易な言葉で行動規範を表し、人事評価を行う場合もHP Wayに照らしてどうだったかを問うたという。同社の創業者の一人ビル・ヒューレットはHP Wayについて次のように述べている。「人間は男女を問わず、良い仕事、創造的な仕事をやりたいと願っていて、それに相応しい環境に置かれれば、誰でもそうするものだという信念に基づいた方針であり、行動規範だといえます。」(日本HP社ホームページより)

今の大学に求められているのは、職員を育てる文化である。

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 大学院ビジネス科学研究科教授)