大学を強くする「大学経営改革」[28] 法科大学院の現状と課題を通して大学改革を考える 吉武博通

法科大学院制度に対する信頼をどう確保するか

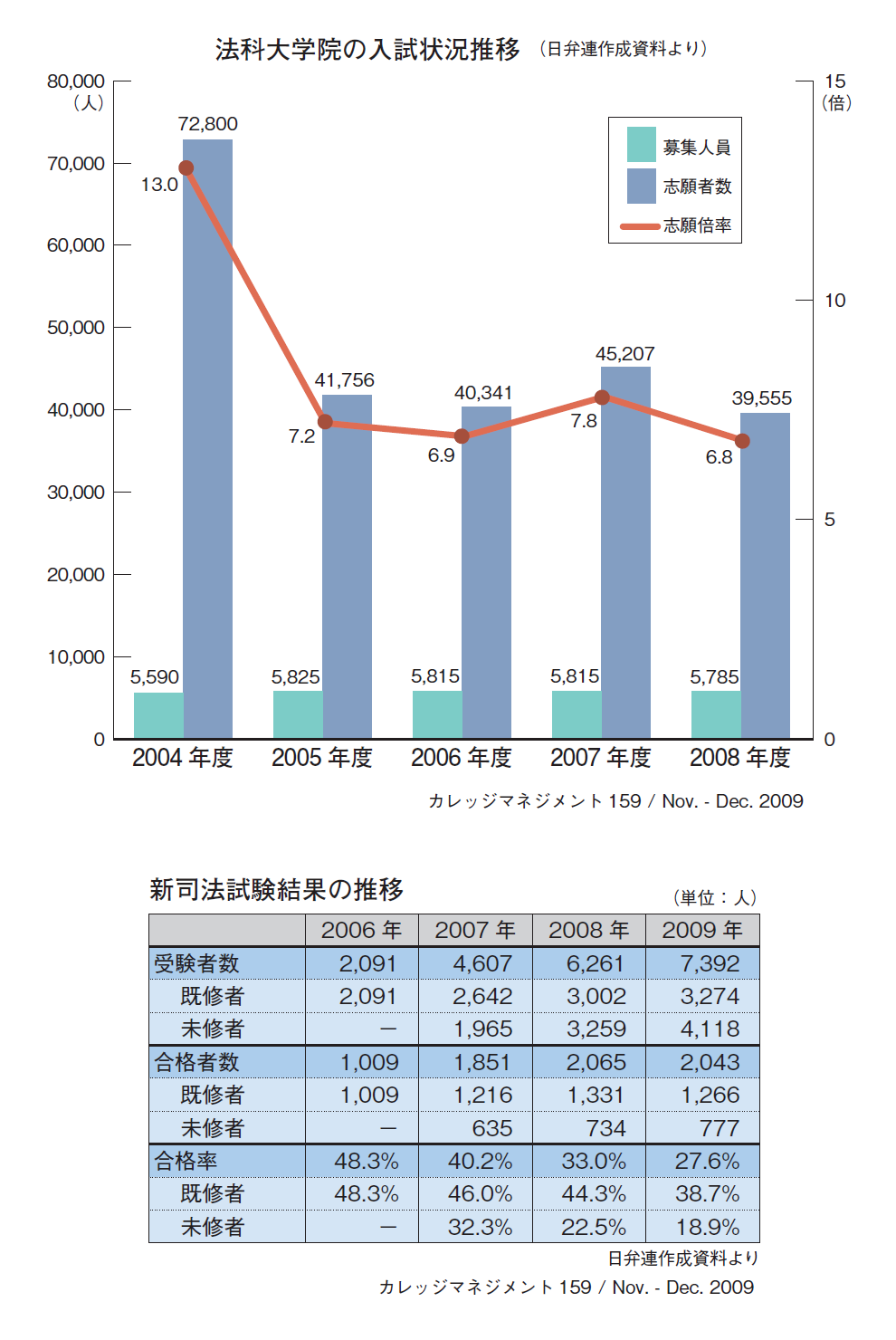

法科大学院の修了生を対象にした新司法試験の合格者が去る9月10日に発表された。4回めとなる本年の合格者数は2,043人。初めて前年割れとなっただけでなく、2010年頃には3,000人に引き上げるとした当初目標を大きく下回り、合格率も27.6%と過去最低を記録した。

修了生の7~8割が合格できるように充実した教育を目指すとの構想を受けて、法科大学院は、開設初年度(2004年度)の志願倍率が13.0倍の高倍率となったものの、翌年度からの3年間、志願者数4万人台(7倍程度)で推移した後、2008年度、2009年度と減少を続けている。

また、新司法試験の合格率は初年度(2006年度)に48.3%を記録して以降、2007年度40.2%、2008年度33.0%と低下し続け、本年度は前述のとおり30%を割り込む結果となった。

当初の構想から大きくかけ離れた現状に、多くの修了生や在学生が困惑し、疑問を感じていることであろう。入学者の30%程度は社会人であり、勉学のために離職した学生も少なくない。首尾よく新司法試験に合格した法曹有資格者の就職状況も厳しさを増しつつあるという。

合格発表以降、新聞各紙は「法科大学院 多すぎる?」(2009.9.21朝日新聞)、「多すぎた法科大学院 新司法試験 崩れた当初構想」(2009.9.23読売新聞)などの記事を掲載、混乱や迷走が続く現状を報じている。

このような状況において憂慮すべきは、様々な関係者の立場の違いや制度導入に伴う負の側面のみが強調され、前向きで実効性のある解決策が見出されないまま時間を浪費することである。それは、法科大学院制度だけでなく、同制度が担う司法制度改革や教育改革に対する国民の信頼を損なうことに繋がりかねない。

全ての関係者が立場を超えて、本構想の理念に立ち返ること、現状を客観的かつ多面的に把握し共有すること、それらに基づき前向きで実効性のある解決方策を国・関係団体・個々の大学というそれぞれのレベルで構想し推進することが強く求められている。

司法制度改革と教育改革の両側面をもつ法科大学院

法科大学院は、法曹育成の中核を担うべく司法制度改革の重要な柱として構想されるとともに、2004年度の専門職大学院制度の創設と同時にその先導的役目を担って開設された。司法制度改革と教育改革の二つの要請に応えることを期待された制度である。

司法制度改革は、1990年代後半に推進が図られた政治改革、行政改革、地方分権推進、規制緩和等の諸改革を「法の支配」の下に有機的に結び合わせるとの考え方に基づき、1999年7月本格的な検討に着手、2001年6月の司法制度改革審議会意見書(以下「意見書」という)においてその方向性が示された。

その中で、司法制度改革の三つの柱の一つとして「質量ともに豊かなプロフェッションとしての法曹を確保する」ことが謳われ、司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を整備すべきとの提起がなされた。その中核を成すものとして、法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクールである法科大学院が構想されたのである。

一方の教育改革については、1998年10月の大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」が高度専門職業人養成の強化を促し、2000年度より専門大学院が発足。2003年度には学校教育法の改正により専門職大学院が制度化され、専門大学院は専門職大学院に発展的に移行することになる。

天野郁夫東京大学名誉教授は、「専門職大学院の出現は、わが国の高等教育システム全体に、衝撃といってよいほどに大きな影響を及ぼさずにはおかない」と述べ、一般大学院との関係やあり方の問い直しの問題にとどまらず、学部と大学院の関係、学部段階の専門(職業)教育と教養教育の関係、学位制度、評価システム、専修学校との関係、大学間競争の構造や大学間の序列など、広範かつ多様な問題を投げかけるものであることを指摘している。

この専門職大学院の代表格ともいえるのが法科大学院であり、これらの問題にいかなる答えを出しながら本制度を発展・定着させることができるかが、高等教育の質の向上と社会的信頼の確保の観点からも問われている。

「量」に関する問題の先行きはなお不透明

法科大学院を巡る議論においては、新司法試験の合格者数や合格率など「量」に関する問題と、教育の内容や方法など「質」に関する問題があり、両者は相互に深く関係し合っている。

前述の意見書では、高度の専門的な法的知識はもとより、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身につけ、社会の様々な分野において厚い層をなして活躍する法曹を獲得するとの考え方が謳われている。それに基づき、2010年頃には新司法試験の合格者数を年間3,000人にまで増加させるとの方向性が示された。同時に、法科大学院の学生が在学期間中その課程の履修に専念できるような仕組みとすることが肝要とし、法曹となるべき資質・意欲をもつ者が入学し、厳格な成績評価及び修了認定を不可欠の前提としたうえで、修了者のうち相当程度(例えば約7~8割)の者が合格できるよう、充実した教育を行うべきとしている。

本構想を受けて法科大学院の設置が相次ぎ、2009年度において74大学、総入学定員5,765人を数えるまでに至った。その一方で、新司法試験合格者の増加ペースが抑えられ、3割を下回るまで合格率が低下することとなった。

乱立ともいうべき状況を許した文部科学省に対する批判もあるが、事前規制から事後チェックへという流れの中、設置数・定員の総枠設定や申請に対する取捨選択が容易でなかったことは想像に難くない。

また、意見書では将来の法曹人口50,000人や合格者年間3,000人という数値が明記されたものの、急速な法曹人口増加への懸念が法曹界を中心に根強い。日弁連は司法制度改革の方向性を支持する姿勢を示したうえで、法曹人口問題に関する緊急提言(2008年7月)で、目標数値自体にこだわらず当面の法曹人口増員をペースダウンするように求めている。

法科大学院の定員については、文部科学省の指導により1,000人近くの縮減は実現できるものと思われるが、日弁連が求める4,000人程度とは依然として開きがある。合格者3,000人の実現も不透明であり、量に関する問題の根本的解決にはなお時間がかかるものと思われる。

学生の明確な目的意識の下で双方向的授業を展開

日弁連などが合格者数の増加ペース抑制を求めている背景には、法曹の需給バランスへの配慮と法科大学院修了者の質の見極めという二つの要素があり、ペースダウンを求める根拠として後者を強調することが多い。

前述の緊急提言でも、司法修習所における考試(いわゆる二回試験)で大量の不合格者が出ていることや認証評価の結果などを挙げて、法曹の質の低下が指摘されている、理想的法曹に向けての教育が十分に行われているか不安視させるものがある、など法科大学院教育に対する懸念を表明している。

これに対して法科大学院協会は、法科大学院を修了して新司法試験に合格した司法修習生が旧試験時代の修習生に比べて劣るという客観的な証拠はなく、議論能力、調査能力、学習意欲などの点で旧試験合格者より優るという評価も多く聞かれると反論している。

法科大学院には専任教員の2割程度以上を実務家教員とすることが求められており、地元弁護士会をはじめ法曹界も立上げから今日まで様々な形で支援を続けている。「理論と実務の架橋」が重視され、法曹倫理、実務演習などに加え、リーガルクリニック、ローヤリング、模擬裁判など臨床法学教育も行われている。

法理論教育というべき領域においても、学生の自学自習を前提とした双方向的な授業や事例研究的な教授法が多用されている。後藤昭一橋大学教授は、「日本の大学で双方向的な授業方法が効果をあげるか不安があったが、成果をあげている」とし、その理由として、受講者全員が明確な目的意識をもって授業に参加していること、予習すべき内容を教員が明示していることの2点を挙げている。そのうえで、「プロセスとしての法曹養成という法科大学院の構想に現実性があったことは実証されつつある」と述べている。

一橋大学はその高い合格率が示すとおり優れた成果をあげている大学の一つであるが、それ以外の多くの大学においても同様の取り組みが行われている。問題は、工夫や努力の程度とその成果において大学間でかなりのバラツキがあることであろう。研究科長や専攻長のリーダーシップを含む組織運営力の差、個々の教員の力量や意識のバラツキなどが主たる要因として考えられる。

日弁連と法科大学院協会の間の議論は、どちらも74校を一括りにしたものである。大学ごとに丁寧に見た場合、印象はかなり違ったものになるであろう。また、同じ法科大学院内でも授業方法の工夫・改善に力をいれる教員がいる一方で、法学部から籍を移しただけという意識の教員も少なからずいるものと思われる。

自主的な定員の縮減と、より踏み込んだ評価の確立

このようなバラツキが解消され、いずれの法科大学院も一定水準以上にあることが明確にならない限り、法曹界を含め広く社会の信頼を得ることはできない。

将来の法曹人口をどうするかについては当初の構想とその後の社会的変化などを踏まえ、より確かな国民的合意を形成する必要がある。その一方で、法科大学院については既に大きく一歩を踏み出しており、一定の成果も出始めている。最初の法学未修コース修了者が司法修習を経て実務の世界へ巣立ってから一年を経過したばかりである。

法科大学院を法曹養成プロセスの中核に据え、幅広い教養と豊かな人間性をもった法曹を育て上げるという当初の理念は引き続き堅持されるべきである。そのためにも合格率7~8割は望ましい姿であり、仮に合格者3,000人を定常状態とした場合でも、さらに大幅に定員が縮減されなければならない。

各大学が自主的・自律的に判断することが基本となるが、このような量的側面での問題解決と併せて、教育の質が一定水準以上にあることを厳格に評価し、保証するためのより踏み込んだ評価システムを確立する必要がある。認証評価が一巡するのを機に、その経験を活かし、大学関係者と法曹関係者が一体となって法科大学院に対する信頼をより強固なものとし得る仕組みを作り上げるべきである。

このような努力とその成果が広く社会に理解されれば、合格者3,000人もより早期に実現・定着し、不合格となった修了生も法務博士として幅広い分野で活躍できる可能性が広がってくるはずである。

修了者の進路を含めたより充実した情報開示が必要

修了者の進路は、教育機関としての責任を果たすうえでも、また志願者の質を確保し続ける観点からも極めて重要である。日本経団連、法科大学院協会、日弁連、文部科学省、法務省が一堂に会し、法曹有資格者の活動領域の拡大に関する意見交換会を開催、その取りまとめを公表する(2008年12月)など関係者の問題意識は高いが、法曹有資格者が企業や公務分野を活躍の場とする例は少数にとどまる。

それ以上に深刻なのは法務博士の学位は取得したものの不合格となった修了者の進路である。既に3回の受験資格を使い切った修了者も出始めている。修了後のフォローアップと進路に関する情報の捕捉・開示に強力に取り組むべきである。

あらためて求められる個々の大学の見識と責任

これまで見てきたとおり、法科大学院の設置により法曹養成プロセスも法学教育も大きな変貌を遂げつつある。同時に、先に述べてきたものを含めて種々の問題も生じ、解決を迫られている。

国家レベルで大規模な改革を実行する場合は、理念や方向性に対する確かな合意、綿密かつ合理的な制度設計、周到な準備が不可欠であり、今回の事例においても不十分な点があったことは否めない。

しかしながら、法科大学院開設を決定し、その結果に責任を負うのは個々の大学である。法曹養成の一翼を担うべきとの使命感、地元や同窓生等からの要請や期待、ブランド力を引き上げる好機にしたいとの戦略的意図など、開設決定の背景には様々な要因や狙いがあるものと思われる。

法科大学院の有る無しが新たな序列を生むのではないかとの認識から、より上位を目指すために選択した設置判断が、有力校と同じ土俵でさらに厳しい競争を強いられる結果となり、対応に苦慮している大学も少なくないのではなかろうか。

大学の個性化が叫ばれ、それぞれに特色を出すべく様々な工夫を行っているにもかかわらず、肝心なところで横並び意識や見通しの甘さが出て経営判断を誤ることは往々にしてあり得る。

国公私立を問わず大学が公共的使命を負う以上、国が示す方針に沿うことが前提であるが、その上で大学ごとに、自校にとっての個性化とは何かを深く問いつつ、自らの見識と責任で意思決定を行わなければならない。法科大学院問題はそのことの重要性をあらためて気づかせてくれる。

また、天野氏が指摘する一般大学院と専門職大学院の関係、学部と大学院の関係、学部段階での専門(職業)教育と教養教育の関係などは、法科大学院の事例を参考にしながら、学問分野ごとの特性を踏まえて丁寧に検討・整理していく必要がある。特に、法曹という明確な職業と一対一で結びついている法科大学院ですら、人材の受入側と供給側で認識の齟齬が生じるのであるから、職業分野と大学院・学部の教育を結びつけるためには一層の対話と連携が不可欠である。

教員の力量や意識の向上を促しながら、教育組織としてより大きな教育成果をあげるための組織マネジメントが重要であること、質の保証をより確かなものとするための評価システムの確立が不可欠であることなども、本問題を検討することで具体的に理解することができる。

法科大学院での取り組みとそれを巡る諸問題は、大学の教育や経営を考えるうえで、格好のケーススタディの素材を提供してくれている。

【参考文献】

天野郁夫『国立大学・法人化の行方』東信堂2008年

後藤 昭「法科大学院の現在」『IDE』No.493 2007年

山口卓男「臨床法学教育の方法論」『自由と正義』2009年4月号

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 大学院ビジネス科学研究科教授)