大学を強くする「大学経営改革」[37] 東日本大震災を機に大学のこれからを考える 吉武博通

人類史上最大規模の災害体験を未来に生かす

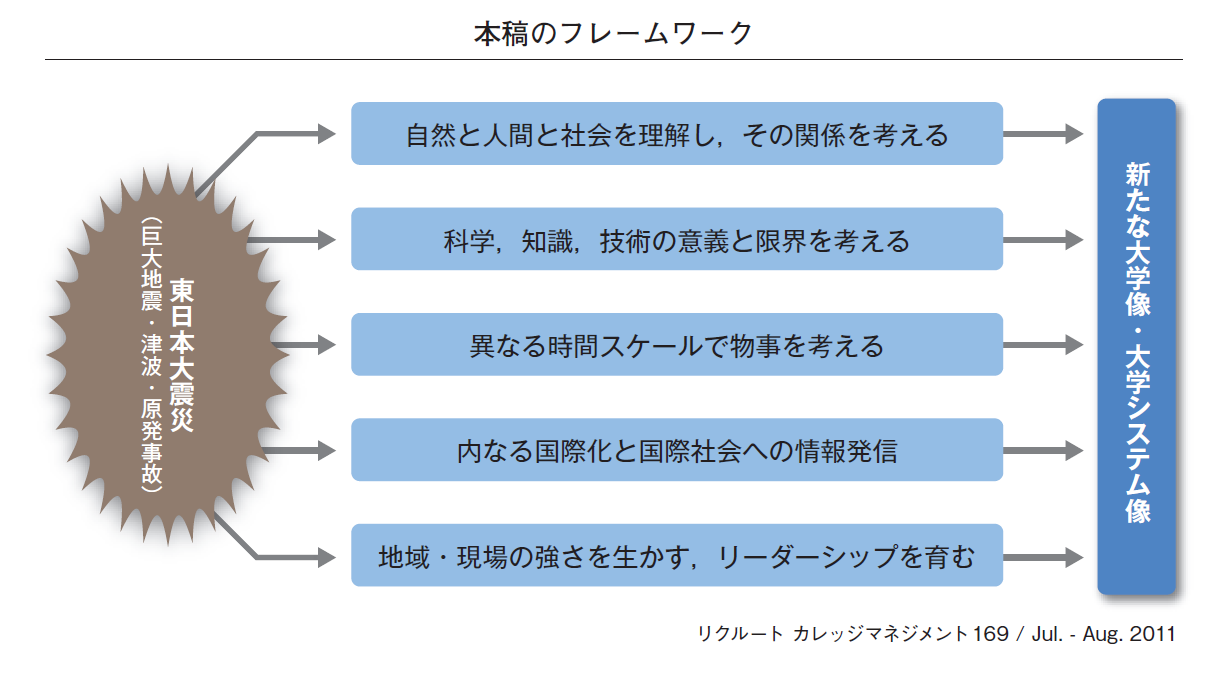

前号では「東日本大震災緊急特別寄稿」として、危機対応を中心に大学がこの震災から学ぶことについて論じたが、今号では、その後の状況も踏まえ、未曽有の体験を大学のこれからにどう生かすべきかについて述べることにする。

最初に、前号執筆時点から現在までに明らかになったことを確認しておきたい。

警察庁がまとめた5月27日現在での被災者数は死者15,247人、行方不明者8,593人であり、前号に記した4月7日時点の死者・行方不明者27,426名から3,586人減少している。死亡確認が増えると同時に無事が確認された人々もいる。また、10万人を超える人々が今なお避難生活を強いられている。

大学の被害も明らかになってきた。筑波大学は70億円を超える物的被害が生じたが、東北大学の被害はさらに甚大であり558棟のうち28棟が危険(使用不可)、48棟が要注意と判定され、建物の復旧に必要な費用と実験機器・計測機器等を合わせた被害額は772億円という。5月に授業を開始したものの、研究活動への影響は深刻である。

北里大学は、三陸キャンパス(岩手県大船渡市)の授業を平成23年度からの4年間は相模原キャンパスで行うという。キャンパス再開への地元の期待は強いと報じられている。

前号の執筆直後にも、4月7日に宮城県沖、同月11日には福島県浜通りを震源とするマグニチュード7規模の余震が発生。これを上回る規模の地震はその後発生していないが、余震活動は依然活発といわれている。

東京電力福島第一原子力発電所の事故についても収束に向けた工程表は示されたものの、次々と起こる問題に不安や不信は募る一方である。収束への確かな道筋、健康への影響、産業・雇用・生活への影響、被害補償、地域の将来、電力需給とエネルギー政策、国際社会への影響等々、未だかつて経験したことのない数多くの難題の解決を迫られている。

巨大地震、巨大津波、原発事故という人類史上稀にみる大規模災害に見舞われた我が国は、未だ続く危機を脱することと被災からの復旧・復興に全力を挙げるとともに、この未曾有の体験を未来に生かすための行動を、多面的かつ強力に展開していく必要がある。

科学・知識・技術の意義と限界を考える

今回の体験を通して、多くの人々が自然の大きさの前に人類社会や文明が如何に小さな存在であるかを思い知らされたのではなかろうか。長い年月をかけて築き上げた生活基盤が巨大津波に根こそぎ浚われる様は、そのことを強く印象づけた。その一方で、被災地の漁師たちは自然の恵みを受けようと再び漁に出ようとしている。

自然を深く知ること、自然と人間と社会の関係を理解し、相互の関わり方を考えること、それらが極めて大切であることをこの体験を通して深く心に刻まなければならない。

科学、知識、技術が有する意義やその限界についても考えさせられることが多い。プレートテクトニクス理論以降、地震研究は大きく発展し、発生メカニズムの解明や大規模地震の切迫度判定など社会に有益な情報をもたらしているが、多くの地震学者が今回の震源域でこれほどの巨大地震が起こることを予想していなかったという。

原発事故に関しては、技術をもって制御可能と信じられていた原子力発電も一挙にその信頼を失い、技術に対する不信・不安は日本のみならず世界各国のエネルギー政策をも揺るがしている。また、放射線の健康影響について、社会の信頼を得るだけの科学的根拠に基づく見解は示されていない。

自然や社会の様々な事象を研究し、科学的成果として知識を蓄積・継承していくこと、それらの成果から技術を生み出し、人間の生活に役立たせること、これらの営みが人類社会に真の豊かさをもたらすためには、研究者や技術者が狭い専門領域に閉じこもることなく、広く全体を俯瞰しながら、自らが取り組む課題の意義と限界を意識し、研究や開発・設計などを進めていく必要がある。また、それらのことについて専門外の人々とオープンな対話を行うことも不可欠である。

異なる時間スケールで物事を理解する

いくつかの異なる時間スケールで考えることが重要であることも、この災害を通してあらためて認識させられた。

個人が実感できる時間スケールは最大で数十年、通常は日・月・年などの単位で生活している。企業は会計年度を中心に、日常的には日・月・四半期で活動し、投資判断は数年での資金回収を前提に行っている。

それに対して、原発事故による土壌汚染は数十年続くといわれている。日本列島周辺のプレート境界型地震の発生間隔は数十年から二百年程度、今回の巨大地震は千年に一度、あるいは有史以来最大といわれている。さらに地球の活動をより深く知ろうと思えば46億年の進化の歴史を辿る必要がある。

異なる時間スケールの物差しをあてることで、同じ事象に対する理解の仕方も変わってくる。時間スケールのとり方次第で、何が効率的かの判断が異なることもあり得る。

これまでは原子力発電のコスト優位性が強調されてきたが、より長い時間スパンで考えれば、地震・津波の発生リスク、使用済み燃料の処理コストなどの織り込み方も変わってくる。効率化を進めた結果、特定の一社に部品発注が集中。短期的には利益に繋がったが、大震災によるサプライチェーンの寸断で多大な機会損失を生じたという例も数多く見られる。短期における最適が長期における最適と一致するとは限らないのである。

大学も目先の志願者数や収支に関心を奪われ過ぎていないだろうか。大切なことは、長い時間スパンの物差しをあて、長期展望をもちながら今為すべきことを考えることである。

強い現場を生かし外に対して開かれること

大震災と原発事故は国際社会にも大きな衝撃を与えた。地震や津波の被害を受けながらも、秩序だった行動をとり続けた人々の姿に感嘆と賞賛の声が世界各国であがったという。その一方で、留学生や研究者を含む多くの外国人が日本から緊急帰国するという事態も発生した。原発事故に関する日本政府の発表よりも母国をはじめ海外から発せられる情報を頼りにした結果といわれている。原発事故に関する情報の公開や政府・東電の事故対応への国際社会の不信感は根強い。

また、これをきっかけとして、各国で反原発運動が強まるなど、原発を柱に据える国々のエネルギー政策にも冷水を浴びせる形となっている。

これらの問題は、内なる国際化の遅れと情報発信力の弱さが今なお我が国の大きな課題であることを如実に示している。

このこととも関連するが、地域や現場は強みを発揮したが、中央や本部の弱さが随所に露呈したとの指摘が多い。トップのリーダーシップも厳しく問われている。野中郁次郎一橋大学名誉教授は、これから日本が目指す方向として「現場からイノベーションが持続的に生み出される共同体を目指すべきだ。そのためにも国や企業が外に対して開かれていることが何よりも重要だ。閉じた社会では知の結集ができないばかりか、すでにある知識も陳腐化してしまう。改めて知識国家をつくり出していく覚悟が求められる」と述べている。(日本経済新聞2011年4月20日朝刊より)

大学教育の意義や在り方を考える機会にすべき

世界に賞賛された被災地の人々の行動や現場の強さ、その基になる価値観、態度、能力などはどのようにして培われたのだろうか。そのことに、家庭、学校、職場、地域は如何なる形で寄与してきたのだろうか。それらは今後も機能し続けていくのだろうか。

その一方で、前述のとおり中央や本部の弱さ、そこでのリーダーシップの欠如が指摘されている。有力校を卒業したのだから、より高い社会的地位を得、それを守るのは当たり前との損得勘定が、自覚の有無を別にして、指導的立場にある人々の意識の奥底にあるとしたら、地域や現場はやりきれない。

大学は、これらのことを直視し、根本に立ち返って教育のあり方を考え直すべきである。家庭や地域の人材育成機能が弱まりつつあると考えるならば、初等中等教育とより強力に連携して、学校教育でそれを補っていかなければならない。様々な職場との対話を深め、人材育成について相互に刺激し合うことも必要である。そのことを通じて社会人教育の機会拡大を図ることもできる。

高大、地域、産学など連携が強調されながらも、実際にどの程度の教職員が、高校、地域、職場と直に対話しているだろうか。学士力や社会人基礎力をいくら強調しても学生の心に刻み込まれる教育ができるものではない。

大震災と原発事故は、全ての国民に突きつけられた現実である。このリアルな状況を、大学教育の意義やあり方を地に足をつけて具体的に検討する機会としなければならない。

困難な状況をも克服して生き抜く強さ、リーダーシップなども人材育成の目的となろう。ただ、大学教育がそのことにどれだけ寄与できるかは十分に検討すべきである。

大学教育の場で直ちに取り組むことの一つは、大震災と原発事故から、自然や歴史を学ぶことの意義、科学技術の有用性と限界、社会や経済の仕組みと課題などを学ぶ機会を提供することである。

様々な専門分野の教員が、この体験をどう受け止め、何を学生に伝えたいのかを考え、オムニバス方式で授業を展開する。自然科学や歴史を学ぶことの意味、科学技術の有用性と限界など考えてこなかった学生も、3.11以降見聞きし、体験した事柄と結びつけて、これらのことを理解しようとするだろう。一般にも提供できる形にして、公開講座という形で地域社会向けに開講することも考えられる。

社会や経済の仕組みを学ぶ機会という点について説明を加えたい。東北における部品生産の停止から産業構造を学ぶことができるし、電源別の発電コスト比較から原価計算の意味と課題を知ることができる。原発事故の被害補償問題は、経営リスクを企業のステークホルダーが如何に負担し合うべきかを考える機会となり、復旧・復興のあり方とその費用負担問題を通して政治・経済をより深く学ぶこともできる。そのようなことを意図したものである。

多少時間を要するが、この体験を機に、自然科学・社会科学・人文科学を幅広くかつバランスよく学ぶための教育体系の再構築を進める必要もある。リベラル・アーツ教育の重視を謳う大学も多いが、そのための取り組みを加速し、充実させる契機とすべきである。

中小規模の大学では幅広い分野の教員を揃えることが困難との話も聞くが、専門分野外の学生をも惹き付けられる教員を揃えることは大規模校でも容易でない。客員・非常勤教員、授業の上手なOB教員、高校教員など、ソースを多様化することで最小限の費用で適任者を集めることもできる。高校教員の活用は、高大連携に繋がるし、大学・高校両方の教員に刺激を与える効果もある。

研究は狭い領域に閉じこもらず交流と対話を活発に

大震災と原発事故は、研究のあり方や科学技術と社会の関係についても、様々な課題を浮き上がらせた。

日本では、研究者が個々には優れた成果を挙げながら狭い専門領域に閉じこもりがちであること、個々の専門分野を超えて様々な知識や技術を組み合わせて実社会の問題解決に繋げる力が不足していること、といった点がかねてより指摘されていた。今回これらの問題意識や危機感が一層強まったように思われる。

ただ、それらの問題を克服するための具体的方策を目にすることは少ない。詳細は避けるが、学部段階での広範な学習体験、大学院改革、若手研究者を中心とした研究推進、研究者交流の活発化による研究環境の国際化などが、根本的な解決のための主たる要素になるものと考えている。

研究においては、テーマ設定が最も重要であり難しいといわれている。研究者には学術や社会の動向を広く見渡し、自らが取り組むテーマを俯瞰的に捉えることが求められる。その上で、社会に説明するときには成果のみならず限界や課題もあわせて誠実に語るべきである。

科学技術と社会の関係については、トランス・サイエンスという概念に触れておきたい。

小林傳司大阪大学教授は、その著書『トランス・サイエンスの時代』(2007.6 NTT出版)の中で、「『運転中の原子力発電所の安全装置がすべて、同時に故障した場合、深刻な事故が生じる』ということに関しては、専門家の間に意見の不一致はない。これは科学的に解答可能な問題なのである」とした上で、「『すべての安全装置が同時に故障することがあるかどうか』という問いは『トランス・サイエンス』の問いなのである」と説明する。「その確率を安全と見るか危険と見るかというリスク評価の場面では、判断が入るため、科学的問いの領域を越え始める(トランス)」と述べる。

今回の原発事故が象徴するように、科学技術が社会に深く関わる現代において、科学技術の専門家だけに任せられない状況が生じているのである。これは社会全体で共有すべき問題であり、この問題に対して大学がどのような役割を担うべきかについても考えておく必要がある。

新たな大学像や大学システム像を主体的に構想する

様々な面で個々の大学は確かに変わってきている。しかしながら、大学システム全体を見れば、個性化が謳われながらも、偏差値による序列、東京一極集中、文系・理系の区分け、学生の大企業志向など構造的な部分はあまり変わっておらず、学生の学力低下にも歯止めがかかっていない。近年、各分野で論文の生産性が低下しているともいわれている。

組織や制度を変えること、それ自体が自己目的化していることもあるし、横並び意識で受験生や社会に過度にすり寄ることで、却って自らの存在意義を希薄にしている面もあるように思われる。

一極集中の見直しや地方の自立など国民的議論が必要な課題提起もなされ始めた。これらの動きや国の政策をただ見守るのではなく、個々の大学が、あるいは大学間で連携して、新たな大学像や大学システム像を構想すべきだと考える。

八ヶ岳型といわれるような複数のピークの大学が各地に分散し、ピーク同士が競い合い、地域内でも質と個性により競い合う、そのような大学システム像を遠景に、自分の大学の存在意義を突き詰めて考え、その実現に向けて地道な取り組みを重ねることが大切である。未曽有の体験をその契機としたい。

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 大学院ビジネス科学研究科教授)