大学を強くする「大学経営改革」[38] 大学の進化を阻むもの 構造と本質の変革について考える 吉武博通

表層にとどまりがちな改革諸施策

国公立大学の法人化や私立学校法の改正など制度的枠組みの変化、中央教育審議会答申やそれに基づく種々の政策、大学ごとの多様で意欲的な取組みなど、近年大学はその様相を変え、改革が広範に進展していることについては一定の評価がなされるべきである。

その一方で、それらが教育研究の質の向上や経営基盤の強化に結びついているか、大学が良い方向に変わっていると多様な関係者が実感できているか、という視点で問い直した場合、否定的な見方も少なくないのではなかろうか。

国公立大学の法人評価制度についても、計画は依然として総花的な事項の羅列であり、組織や制度を少し変えただけで、それがどのような効果をもたらしたのかを検証することもなく達成されたと自己評価する。多くのコストを費やしながらも、真の改革に繋げるという本気度が必ずしも十分には伝わってこない。

COEやGPも、それらに直接かかわる教職員の負担は極めて大きいが、国の支援がなかった場合に比べ、どれだけの成果をもたらしたのか、他の研究や教育にどのような波及効果をもたらしたのかについて、説得力ある検証結果は示されていない。

近年大学職員は人気職種の一つといわれ、自校出身者や有力校の卒業生が職員を目指す傾向にある。アドミニストレータ育成を目指した大学院への社会人入学、大学・団体等が提供するプログラムの履修、学会参加なども盛んに行われている。その一方で、変わらない組織体質に閉塞感を感じたり、増大する業務負荷に苦しんだりといった状況が見られるのも事実である。

教育現場でも、先駆的な取組みが進む一方で、教員側の事情で科目や時間割が決められ、毎年同じような授業が繰り返されるといった状況も続いている。

懸命にバタ足を続けても前に進めない、改革という名の施策と効果も表層や部分にとどまっている、全体を見ればそのような印象を拭えない。

大学の進化を阻むものは何だろうか。いかにすれば深層を含めて変えるべき構造や体質を変革し、大学を進化の軌道に乗せることができるのだろうか。本稿でそのことを考えてみたい。

教員と教員組織の真の自律と進化を促す

国公私立を超えて多くの大学関係者と対話を重ねる中で最も強く感じるのは、教育研究の最前線である学部・研究科(以下部局と呼ぶ)の運営や教員の意識・行動にまで、改革諸施策の効果が及んでいるのだろうかという疑問である。

部局運営については、機動性や効率性よりも合議という形式や手続きが重視される傾向は変わらず、既得権益の確保には関心をもつが、成果や責任を問われると自治を盾に理事会や大学執行部に反発するという体質も、多くの大学や部局に根強く残っているようである。

また、個々の教員については、定年まで職を保証され、教授になれば業績を厳しく問われることもない。自己規律や自己研鑽が基本の教員組織において、教員の教育力や研究力はどう鍛えられ、組織運営への協力や他者との協働をどう促すかといった課題に対する実効性のある解は、必ずしも見出せていない。

教員評価とFDは有力な施策の一つであるが、評価制度を導入しても処遇にまで結びつけているケースは限られている。FDについては大学や組織によって取組みに差があり、活発といわれる組織も参加する教員が限られるなどの課題があるといわれている。

これらの取組みとは関係なく、教員個々のアクティビティが全体的に高い組織では、学内外の様々な情報も入り、教育研究や組織運営の在り方に一定の見識を有する教員もいるため、大学の方針が合理的なものであれば、それに沿って自律的に改善が進む可能性もある。逆に、そうでない組織の場合は、入ってくる情報の偏り、手続きや前例への拘り、地位や処遇への関心、特定の教員の独善的行動などにより、教員組織の自律性や健全性が損なわれるといった状況も危惧される。

客観的な検証によるものではなく、様々な関係者との対話や筆者自身の経験に基づく一つの見方に過ぎないが、個々の教員のアクティビティと教員組織の体質や運営には一定の相互作用があると考えている。

このような教員組織の特質や状態を十分に見極めながら、教員と教員組織の真の自律と進化を促すための実効性ある施策を粘り強く進めない限り、必要な変革を全体に行き渡らせることはできない。

経営と教学の相互理解が不可欠

このような中、学校法人の理事会が教学サイドに様々な注文をつけ、大学改革を主導するケースが増えてきている。

いわゆるオーナー型理事長が率いる学校法人は、従来から教学サイドに強い影響力を及ぼしているといわれているが、大学を取り巻く環境が厳しさを増す中、受験生の確保、就職率の向上、外部資金の獲得、GPの採択など、次々と方針や要求が教学サイドに示されているはずである。

また、近年企業経営者や自校を知り尽くした職員出身者が理事長に就任するケースも増えている。前者の場合は、大学に対する社会からの期待や企業経営に比べた改革速度の遅さを強調し、改革を加速しようと試みる。後者の場合は、教学サイドへの敬意や配慮を示しながらも、職員組織を使い、諸施策を巧みに実行に結びつけようとする。

いずれの場合も、周到な準備や丁寧な理解活動を軽んじると法人と大学、経営と教学の間に深刻な対立をもたらす可能性がある。学長が理事会と部局の対立の板挟みになることもある。

対立が生じた場合、教学サイドによる改革への抵抗と見られることも多いが、理事長の独善的な判断やそれを許す理事会の体質、理事長・理事会の教育研究に関する理解の不十分さに主たる原因があることも少なくない。その逆に、法人の方針や経営状況に対する教学サイドの理解不足や無関心が、対立を生むこともある。一括りにすれば相互理解が不十分ということになる。

なお、理事長を置かず学長が経営と教学のトップを兼ねる国立大学や選挙で選出された学長が理事長を兼ねる私立大学では、このような問題は生じにくいと考えられるが、経営事項と教学事項をどう区別するかといった点や先に述べた学長を含む大学執行部と部局の関係などには十分な留意が必要である。

職場実態の十分な理解に基づく職員施策が必要

大学職員という職種への関心が高まっていることについては先に述べたが、世代間や個々人の間で仕事に対する期待やスタンスに大きな違いがあるのが大学の職員組織の特徴でもある。

公務員として就職したため行政組織として大学組織を捉える者、安定した生活の保障に価値を置き理事会や教員の支援に徹する者、学生にかかわることにやり甲斐を感じる者、専門性を高め特定の業務領域で活躍したいと考える者、大学を変える原動力になろうとする者など様々である。

意識が違えば働き方も異なり、能力伸長にも差が生じてくる。職務遂行能力に差が生じれば、やる気があり仕事ができる者に業務が集中する。現在の大学は次から次に新しい業務が付加される傾向にあり、特定の者への業務の集中はさらに進む。余裕のない状況では、業務の改善も進まず、標準化やシステム化も先送りされたまま非効率な方法が繰り返されることになる。

このような状況にも拘らず、トップや上位者は職員業務の実情を十分に理解しようとはせず、年功序列の人事給与制度が見直されることもない。たとえ新たに評価制度を導入しても、上司と部下の間に一定の信頼関係がなければ、却って逆効果になることもある。

否定的な面を強調し過ぎているかもしれないが、このような矛盾に直面し、閉塞感を感じる職員は決して少なくない。賞賛や支援もなく過重労働を強いられれば、やがて意欲も低下し、心身に変調をきたす場合もあろう。

職場の健全性が確保され、新たな時代に相応しい職員組織を構築しない限り、改革諸施策の効果は表層や部分にとどまらざるを得ないのである。

学生の目的意識の希薄さと社会的合意の欠如

大学の進化を阻むのはこれまでに述べた学内要因だけではない。大学に入学する学生の基礎学力の低下や目的意識の希薄さが指摘される中、これを放置したままで十分な教育成果をあげることはできない。

優秀な学生に入学して欲しいと考えるのはどの大学も同じである。しかしながら、やむを得ず成績よりも定員充足を優先せざるを得ない場合もあろう。学生は十分な勉強もせず、目的意識も希薄なまま入学してくる。これらの学生の教育に相当なエネルギーを注がない限り、満足できる状況で社会に送り出すことはできない。そして進路問題は志願者減という問題に戻り、負のスパイラルに陥ることになる。

入学者の学力や目的意識の問題は定員確保に苦しむ大学だけのものではない。定員割れの心配がない大学や有力校といわれる大学が直面する問題も程度の差こそあれ本質は同じである。この問題は大学での学修成果を左右するだけでなく、教育の質にも強い影響を及ぼす。このような根本問題の解決なしに、学士力や社会人基礎力を掲げて種々の施策を展開しても、未消化を増やすだけである。

初等中等段階での対応や高大連携も必要だが、大学のスタンス自体も問われることになる。定員割れ覚悟で一定の学力を求めるか、定員充足を優先するならば、大学4年間で徹底的に鍛え直すかのどちらかに腹を固めるべきだろう。また、目的意識の問題は、初年次教育の充実を含めて2年めまでの教育の在り方を根本的に見直す中で、解決できる可能性もある。

大学の役割や教育研究の重要性について、社会の側で十分な理解や合意形成がなされていないことも、大学の進化を阻む要因の一つである。

名目GDPが過去20年近くにわたり横這いを続け、国の債務が累増する経済環境の中、学納金や公支出を含めて高等教育に十分な資金が投入されるかどうかは、大学に対する社会の期待や信頼度の高さによる。

個々の大学が個性を磨き、特色を打ち出しても、ベースの部分で大学の教育や研究の意義に対する理解が不足していれば、固定化しがちな偏差値序列が大学の入口と出口の両方を支配し続けることになる。

大学で博士の学位まで取得した者が優遇されず、学部卒のキャリア官僚や学部中退の外交官が指導的立場に立つ社会は世界から見れば異常ですらある。本音の部分で大学を個々人の能力の格付機関程度にしか見ていないとしたら、いかなる改革も努力も虚しいものにならざるを得ない。

大学が社会と本気で向き合い、本音の対話を繰り返しながら、教育研究の高度化に取り組む。その取組みに社会を巻き込み、大学にコミットさせる中で、相互理解が深まっていくのではなかろうか。

大学の進化を促す構造的・本質的課題に挑む

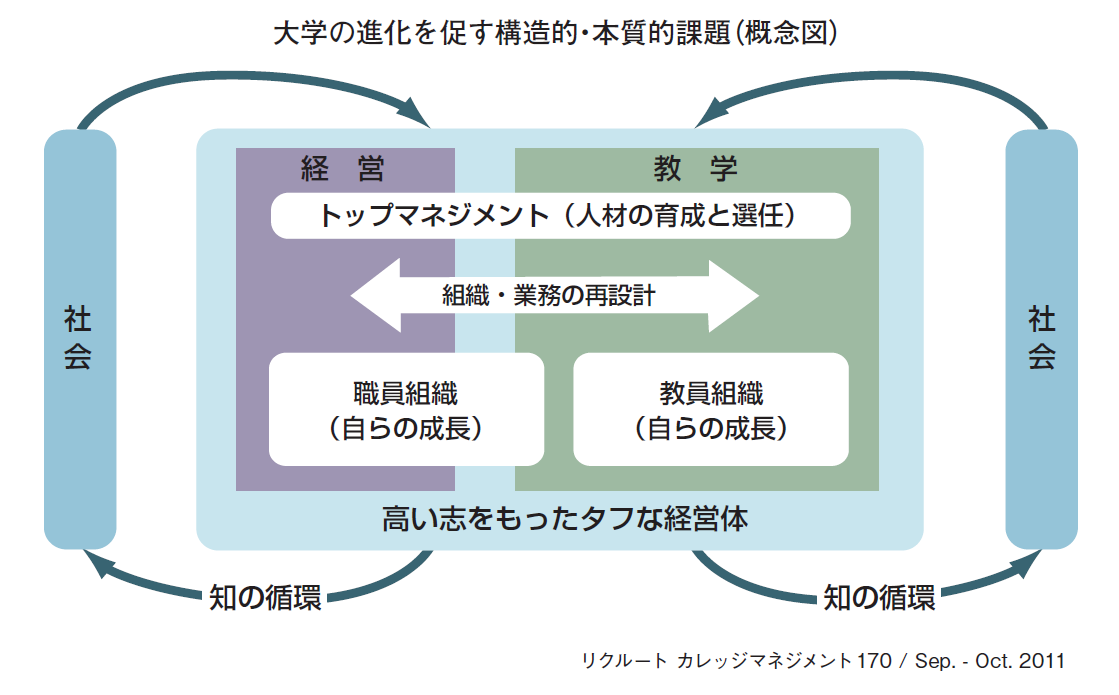

ここまで述べてきたことを踏まえ、大学の進化を促すために何が必要かを5点に絞り、その要点を整理してみた。

一つめは、組織と業務の再設計である。学校法人や公立大学法人における法人と大学の関係、理事会や経営審議会の役割、理事会の構成、大学執行部と部局の関係、部局における合議事項と専決事項などについて、関係法令や寄附行為・定款等も踏まえながら再設計し、これまで以上に明確化する必要がある。これらを整理するにあたって留意すべきは、権限関係だけでなく、それぞれの機関・職位がどの機関・職位にどのような責任を負うべきかを明確にするとともに、基本となる情報伝達ルートをはっきりさせておくことである。大学のガバナンスの在り方にもかかわる問題である。

二つめは、トップマネジメント人材の育成と選任である。ここでいうトップには理事長・常務理事、学長・副学長のほか部局長も含める。教育研究を理解し、教員組織の特質を十分に踏まえながら、職員の力を存分に引き出し、適切に経営を行うことのできる理事長や常務理事のソースをどこに求め、いかに選抜するかは極めて重要である。また、学長や部局長についても、そこに至るキャリアパスや選考方法を十分に検討する必要がある。求められるのは教育研究への深い理解、学術や社会の将来に対する洞察、組織特性に相応しいマネジメント力である。

三つめは、教職員自らの成長である。自らの責任において自らを成長させることは教員・職員ともに必須の事柄である。目的意識、質の高い職務、健全な職場環境、適切な評価・処遇がそのための条件となる。

一定の経験を積むまでは、訓練とロールモデル(自分が目指したい、または手本にしたい存在)も極めて重要な要素となる。教員の場合は大学院生や助教の期間における恩師を含む人的環境とその下での研鑽がその後の基礎を形成するが、職員の場合も30代半ば頃までの上司・先輩や躾・訓練が当該職員のその後のみならず、組織としての人材再生産に大きな影響を及ぼすことになる。

大学は、採用や昇任という節目での評価や手続きには細部にわたり拘りを持つが、時間の推移や環境の変化の中で成長を見守り促すことには関心が低いように感じられてならない。学生と同様に教職員の成長にもより高い関心を示し、長期的視点で成長を見守る姿勢が求められる。

四つめは、大学と社会の間での知の循環である。大学からの発信にとどまらず、社会が抱える問題の解決により一層コミットしたり、大学の活動に社会を巻き込んだりすることで、大学と社会の間に知の循環をつくりあげる。その中で、前述の社会的合意の形成も進むと考えられる。

五つめは、高い志を持ったタフな経営体の確立である。大学は個々に自立した教員による共同体であると同時に経営体でもあり、近年後者の重要性が増しつつあるといわれている。その経営体が受験生や社会に過度に擦り寄ったり時流に流されたり、あるいは共同体の論理に翻弄されたり反発したりを繰り返せば、未来を見据えた確かな進化を遂げることはできない。

高い志をもち、的確な判断力と強い意志で為すべきことをやり抜くタフさが、経営体としての大学に強く求められている。

これらの構造や本質を変えることができなければ、目新しい用語に装飾された政策や取組みを繰り返したところで教育研究の高度化も経営力の強化も進まない。本稿で掲げた課題に本気で取り組み、具体的な変革をもたらすことができるかどうかが厳しく問われているのである。

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 大学院ビジネス科学研究科教授)