大学を強くする「大学経営改革」[41] 経営管理の視点から大学の組織変革を考える 吉武博通

危機を好機として経営管理を根付かせ進化させる

欧州債務危機、未曽有の円高や資源価格の高騰、未だ道筋の見えない財政・社会保障改革など、国内外の経済情勢は混迷の度を深めている。我が国の名目国内総生産は過去20年近く停滞したままであり、2011年の貿易収支も31年ぶりの赤字となった。

大学を取り巻く環境が予想を上回るスピードで厳しさを増す中、それぞれの大学は危機感をバネに改革を加速させる必要があるが,その動きは総じて緩慢といわざるを得ない。最大の原因は,当事者意識をもって変革をやり抜く強い意志や一体感の希薄さにあると考えられる。

大学には、経営と教学の関係、執行部と学部の関係、教員と職員の関係など、特有の構造がある。その結果、改革が進まない原因をこれらの構造に求めたり、それぞれの立場でやるべきことを徹底せずに、他を批判したりといった傾向に陥り易い。

大学の本質を考えると知の共同体としての枠組みはこれからも重視されるべきだが、強固な経営組織による支援なしにそれを維持することはできない。大学に特有の構造を一旦脇に置いて、大学を、理事長または学長をCEO とし、職員を主たる構成員とする経営組織と捉えた場合、その構造や性質は企業などと大きく違わないものになる。そう考えることで、危機を乗り越えた企業の事例に学ぶこともできるし、特有の構造を言い訳に変革を遅らせることも許されなくなる。

企業はどのようにして危機を乗り越えるのだろうか。経験的には、トップの決意や方針が明確であること、それが具体的施策に落とし込まれていること、構成員がそれぞれの立場で何をすべきかが分かっていること、成果が見えることが活動の持続・発展に繋がっていること、などが重要な要素になると考えている。

これらの事柄は、危機に直面したからといって直ちに実現できるものではない。経営組織を組織として機能させるための考え方や方法論が必要になる。それが本稿でとりあげる経営管理である。

大学において処理すべき業務は足元で着実に増加し、その難度も高まる傾向にある。何ら手を打たなければ、これらの業務をこなすだけで力を消耗し、危機を乗り越える術も活力も持たないまま淘汰されてしまう可能性すらある。

個々の大学に相応しい経営管理を確立することで、構成員に強い当事者意識が生まれ、より一体となった取り組みも可能となる。危機を、経営管理を根付かせ、それを進化させる好機と捉えるべきではなかろうか。

トップ・ミドル・ロワーの3層全ての機能を点検

経営管理というと上位者が下位者を管理するイメージが拭えないが、管理する側と管理される側、命令する側と命令を受ける側といった関係だけでは組織は機能しないし、活力も保てない。

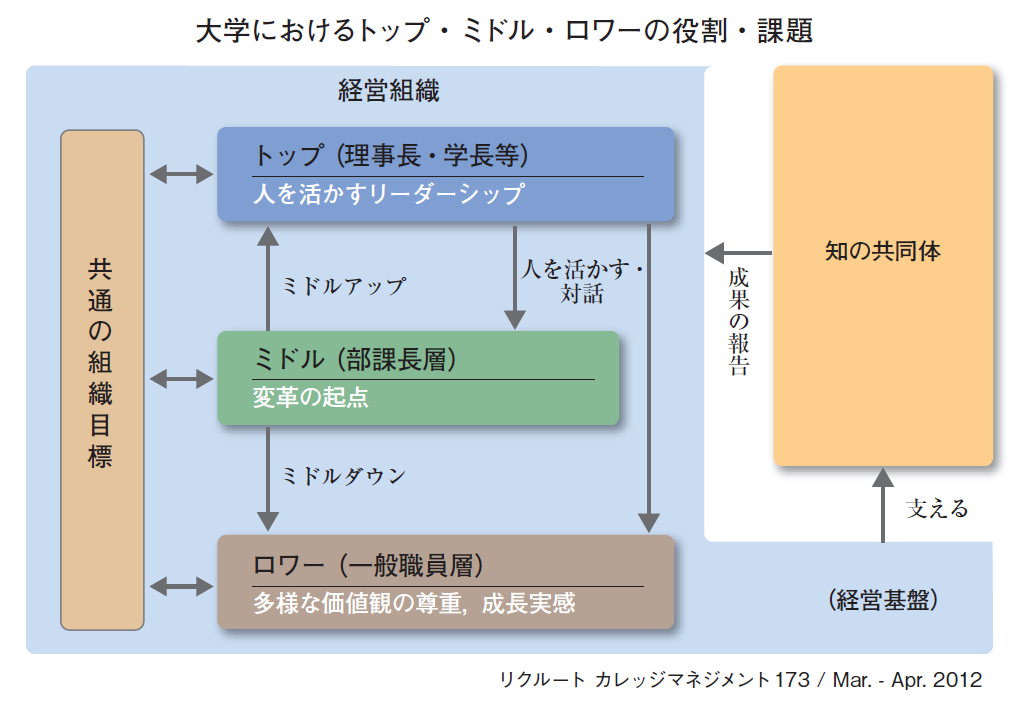

トップ、ミドル、ロワーという3つの層が、それぞれの役割を正しく理解し、必要な知識・能力を身につけ、各層間で活発に情報のやりとりをし、意思疎通することで、組織の活性を維持・向上させることができる。トップダウンかボトムアップかが問われることがあるが、両方が必要なことは明らかである。また、野中郁次郎一橋大学名誉教授の言うミドルアップダウンも重要な要素である。ミドルが起点となってトップに提案したり、トップの方針をロワーに伝えて、第一線の実務を動かしたりするスタイルは日本的経営の強みと言われてきた。

なお、ロワーという用語には違和感もあるが、経営を論じる際に比較的よく使われていることから、管理職層ではない一般社員・職員層を指すものとして用いることにした。

組織が上手く機能し、高いパフォーマンスを上げている企業は、前述の通り、トップ、ミドル、ロワーがそれぞれの役割を果たすと同時に、各層間の活発なやりとりを含めて組織全体が一つの方向に力強く進んでいくイメージがある。危機に直面した企業が変革を成し遂げるためには、これらの要素は不可欠である。

このような観点で大学の経営組織を点検してみる必要がある。理事長や学長は、部課長層や一般職員層の意識や能力に不満を感じ、それを口に出していないだろうか。部課長層は一般職員層が期待したアウトプットを出さないことに苛立ちを感じていないだろうか。一般職員層は理事長・学長の方針の不明確さや部課長層の保守的な姿勢に不満や失望を感じていないだろうか。

改革の不首尾の原因を、教学との関係や教員の意識だけでなく、同じ経営組織内における他の職層や他部門の者に求める傾向が強い場合は、組織体質そのものに根本的かつ構造的な問題があるといわざるを得ない。

以下、トップ、ミドル、ロワーの順に、大学の経営組織において、何が本質的な課題となるかについて考えていきたい。

トップ

人を活かすためのリーダーシップ

大学経営を担う人材の育成が急務であることは様々な場で指摘されているが、経営管理という観点からみて、CEOとしての理事長や学長に不足しているものがあるとすれば何であろうか。

経営管理の定義は「人をして物事をなさしめること」と言われているが、人を活かし、その能力を組織目的の実現に結びつけること、その点に最大の課題があると考えている。

高い学識を有する教員出身者や創設の理念の継承者など、大学を率いるに相応しいリーダーも、人に使われたり人を使ったりする苦労を重ねながら、マネジメントの階層をあがるという経験は少ないのではなかろうか。企業出身者をトップに据える例も見られるが、大学の特質への理解を含めて常に適材が得られるとは限らない。

権力や権威だけでも人を動かすことはできる。ただ、それだけでは、最低限の仕事や指示した事柄は行っても、トップの注意や関心が及ばないところでは何も進まなかったり、問題が発生しても放置されたりという状況に陥りやすい。リーダーに対する信頼や尊敬の度合い、役割の与え方や職務の内容などによって、人の動き方は変わってくる。また、近年では、部下の職務目標の達成を支援したり、部下に参画意識を持たせたりといったスタイルも、リーダーシップの在り方として重視され始めている。

これらのことを考える契機とする意味でも、リーダーシップや動機づけなど経営管理の基本を学ぶことは有益である。大学トップを対象としたセミナーでは、高等教育を取り巻く情勢や時々のホットイシューが中心になりがちだが、経営管理の要点を体系的に理解したり、人を活かすことで危機を乗り越えてきた経営者の話を聴いたりすることで、あらためて気づくことがあるはずである。

また、日常的な業務執行を常務理事等に委ね、実務を統括させるといったやり方もあるが、その場合は、現場の実情を的確に把握する力を有し、部課長層や一般職員層の信頼を得ることのできる人材であるかどうかを見極める必要がある。トップに気に入られている人だからといった冷ややかな見方が広がれば、組織の活力や一体感は保たれない。

部課長や一般職員層との直接対話は、トップの考えを伝え、現場の意識や実情を理解し、相互信頼を確かなものとするためにも有効である。職員数だけで考えれば、大半の大学は決して大規模な経営組織ではない。第一線の職員との距離を縮め、対話の機会を頻繁にもつことで、組織の動きも変わってくる。

以上述べたような事柄をトップは絶えず意識しておく必要がある。トップに対する規律づけのメカニズムをどう構築するかはガバナンスの問題だが、究極的には自らが厳しく自身を律するしかない。自身を客観化しつつ、内省を繰り返す中で、リーダーとしての自己を成長させていく、それによって経営組織も進化していくはずである。

ミドル

取り次ぎにとどまるか変革の起点となるか

経営組織として企業と大学を比較した時に、最も大きな違いがあると考えられることの一つがミドルの働きである。

ミドルアップダウンという概念が示すように、日本企業においてはミドル、とりわけ課長が重要な役割を果たしてきた。組織構造上、課が仕事のまとまりであり、課が機能することで会社全体が動く。それゆえに入社すると課長への昇進が当面の目標になり、そこに向かって研鑽を重ねることになる。最近は様相も変わってきているが、実務最前線の組織単位を率いる課長の役割が重要であることに変わりない。

ちなみに部長は経営層と頻繁に接することでその意向を的確に理解し、複数の課を束ねながら、各課長に包括的な指示を与え、その職務遂行を促すことを主たる役割としている。課長が実務第一線の責任者であるのに対して、部長は経営と実務を強く結びつける役目を負っているといえる。

大学の場合は、企業に比べて課長や部長の存在感が希薄な印象を拭えない。もちろん、国公私立間、あるいは大学間や部署間で違いがあり、個人差もある。新たな施策が次々に展開され、活力や勢いを感じる大学には、比較的若く行動力ある課長が少なくない。その一方で、大学全体で見れば、経営と実務の間の情報の取り次ぎにとどまっている部課長が少なくないように思われる。部課長層の保守的な姿勢が変革を妨げる要因の一つとなっていることも考えられる。

これらの事柄については、印象論にとどめず、実証的に現状を明らかにする必要があるが、まずはそれぞれの大学の実態がどうであるか、大学ごとに自己点検する必要がある。

仮にここで指摘したような課題があるとしたら、トップマネジメントによる部課長層の使い方、責任・権限や機能分担などの組織設計、部課長の配置・選抜、そこに至る育成環境や昇任後の学習機会、組織文化など、どこに問題があるかについて十分に検討する必要がある。

その上で、既に部課長層にいる人材については、適切な刺激を与えつつ、個々人の知識や経験を活かした活用方策を考えていかなければならない。同時に、将来の部課長人材を効果的に育成するための、キャリアパスやトレーニングの仕組みを検討する必要がある。そのためにも部課長層に求められる役割を部長層と課長層に分けて大学として明確にしておくことが重要である。

ミドルがトップとロワーの単なる取り次ぎにとどまるのか、トップを動かし、ロワーに活力を与える、変革の起点となり得るのかが、大学の将来を左右する極めて重要なポイントであることは確かである。

ロワー

多様な価値観の尊重と成長実感の重視

大学職員は、教育研究への貢献、学生とのかかわり、語学力や専門知識の活用、雇用や生活の安定など多様な魅力を持った職種であり、さらに近年は大学経営や教育・研究・社会貢献等により積極的にかかわりたいと考える者にとって、挑戦し甲斐のある職場として、その魅力を増しているようである。それゆえに、同じ職員間でも動機や価値観を異にすることが多く、世代間での意識やキャリア的背景に開きが生じることも少なくない。

これらはミドル・ロワーを通した職員組織共通の特徴だが、とりわけ実務第一線を担う一般職員層に働きかけるにあたって、彼ら彼女らが仕事や職場に何を期待しており、どこを刺激すれば力を引き出すことができるのかを知ることが全ての出発点となる。その上で、多様な価値観の尊重と成長実感を重視した配置・育成を心がける必要がある。

ただ単に職員におもねることではない。職員共通に求めるものを明確化し、仕事の基本を確実に身につけさせた上で、キャリアパスや働き方について個々人の動機や価値観を尊重することに意味がある。

その点からも複線型人事は有効な方法の一つとなり得る。複数部門を経験しながらジェネラリストとして上位職層に向かうコース、特定の専門分野で上位職層に向かうコース、一般職員層にとどまり実務を担い続けるコースなどが考えられるが、2つめのコースについても部下を率いる役職と部下なしで高度な職務を担当する役職の2類型があり得る。このような点を踏まえ、従来の枠組みに捉われない組織・役職制度を自校の特質に合ったものとして設計する必要がある。

なお、これらの制度変更を行うことで、既に部課長に登用されている人材も、その適性や経験により、処遇条件を変えずに、部下を率いる役職と部下はいないが高度な実務を自己完結的に担当する役職に再配置することができる。

成長実感は、職業人生を通して常に大切であるが、とりわけ20代や30代の職員を動機づけ、職務遂行能力を高める上で極めて重要な要素である。

試行錯誤の中からより良い業務処理方法を見出したとき、問題と格闘した挙げ句にそれを解決したとき、提案を上司や周囲が受け入れてくれたときなど、自身の成長を実感できる様々な場面があるはずである。

このような機会や環境がどの程度整っているか、トップやミドルは絶えず目を配り、組織編成、人の組み合わせ、人事ローテーション、賦与する業務、仕事の仕方などを考えていく必要がある。

この層を構成する職員自身も、受け身に構えるのではなく、周囲の環境は自分で整え、機会は自らつくり出していく気概としたたかさを持たなければならない。例えば、与えられた仕事の目的を問い直し、より有効で効率的な方法に変えてみる。小さな改善の積み重ねが、自身の成長につながり、周囲を少しずつ動かしていくのである。

経営管理の要諦である対話を根気強く続ける

これまで述べてきた事柄は短期間で一気に実現できるものではなく、手順の踏み方が重要になる。まず取り組むことを一つだけ挙げれば、全ての職員に、自分の持ち味は何で、自分に何ができ、何をやりたいのか、配慮して欲しいことは何かなど自問自答させた上で、上司または人事担当者がそれをじっくり聞き込むことである。その後に、今度はトップが上司や人事担当者の報告を受け、彼らが職員との対話から何を理解し、どういう手を打とうとしているのかを聞く。

このようなプロセスを繰り返すことで、かかわった全ての人々の頭が整理され、トップ・ミドル・ロワー相互の理解も深まっていく。

経営管理の要諦は対話である。変革は急がなければならないが、対話だけは時間をかけてかけ過ぎることはない。理解が深まるまでの根気も必要だ。

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 ビジネスサイエンス系教授)