大学を強くする「大学経営改革」[47] グローバル化という現実を大学改革を加速させる推進力にできるか 吉武博通

経営資源の組み替えを含む周到な戦略構築が必要

東京大学の秋入学への移行表明は社会の高い関心を呼び、学内では総合的な教育改革の一環として具体化に向けた検討が進んでいる。京都大学も、全学共通教育の企画・調整・実施を一元的に所掌する国際高等教育院の設置を決定、100人規模の外国人教員を採用し、教養科目の半分以上を英語で講義することを目指している。

両大学とも学内には反対を含めて様々な意見があるといわれており、実施を経て一定の成果を得るまでには多くの困難が予想される。それにも拘らず、両大学の総長が強力に推進する背景には、グローバル化による社会の急速な変化に大学が立ち遅れることへの強い危機感があるものと思われる。

国も、グローバル30、グローバル人材育成推進事業、大学の世界展開力強化事業などを通して政策面で後押ししている。しかしながら、予算規模も採択される大学も限られ、大学独自財源の捻出や交付期間限定など、取組みを定着させるには課題も多い。

英語による授業、外国人教員の採用、受け入れ・派遣留学生数の増加など、諸施策を実施するためのコスト負担は大きい。双方向性を重視した少人数教育を増やすことも財政面では圧迫要因となる。高等教育の需要や大学の事業規模が右肩上がりならば、これらの負担増を吸収しながら構造を転換させることもできるが、それが期待できないなか、経営資源の大胆な組み替えなしに、大学の本格的なグローバル化を実現することは容易ではない。

秋入学、英語による授業、外国人教員の採用など象徴的な施策に関心が集中し、個々の是非を議論するうちに時間だけが経過するという事態も懸念される。

グローバル化は是か非かを問う問題ではなく、リアルに見据えるべき現実であり、議論より速やかな実行が求められているとの指摘は当然である。同時に、その本質や構造を押さえ、大学及び自校にとってのグローバル化の意味を明らかにしておく必要もある。その上で、現有の経営資源をフルに活用することで何がどこまで実現できるのか、経営資源を組み替える場合、如何なる手順と期間で実行するのかといった戦略を構築し、速やかで着実な実行に繋げていかなければならない。

多義的・多面的な要素を有したグローバリゼーションをどう理解するか

グローバリゼーションの起点をいつと捉えるかについて、正村(2009)は、①1970年代、②近代の開幕とされる16世紀、③近代以前、と大きく3つの見方があるとし、16世紀とする見方を象徴する出来事として、大航海とメルカトル図法の発表などを挙げている。

起点の捉え方にこれほど大きな差があることこそ、グローバリゼーションが如何に多義的で多面的な要素を有した概念であるかを物語っている。専門分野の異なる研究者を擁する大学でグローバル化を論じる際に、様々な議論が巻き起こるのは当然であり、それが教員組織の既得権や保守性と結び付くと、解きほぐすことが難しくなる。

グローバリゼーションが地球規模での相互依存の深まりを意味するものであることは概ね共通の理解となっているが、政治、経済、文化などの側面ごとに様相は異なってくる。そのなかにあって、1990年代以降、市場、情報、環境のボーダレス化が急速に進み、グローバル化という用語が日常的に使われ始めたのは周知のとおりである。

その一方で、ローカリゼーションやリージョナリズムなどが同時進行しつつあるともいわれている。正村(2009)は「このようなグローバル・ネットワークを有する諸主体が簇生したことによって、現代社会は、ローカル(local)/ ナショナル(national)/ リージョナル(regional)という重層的構造を内包している」との認識を示している。企業がボーダレスなネットワークを構築する一方で地域ごとに現地化を進めたり、国益が殊更強調されるようになったり、地域ごとに経済連携協定が締結されたりといった動きはその表れでもある。

グローバル化に対する個々人の認識や感覚を理解しておくことも、この問題を考える上で重要である。米国の一銀行の経営破綻や欧州の一国の財政危機、地球温暖化や有害物質の飛来などの出来事を通して、多くの人々が地球規模での繋がりをこれまで以上に強く意識するようになったことは明らかである。

その一方で、グローバルな社会との関わり方や浸り方は人によって大きく異なる。大別すると、ⅰ)誰もが接し得る情報により地球規模での繋がりを認識している人々、ⅱ)グローバリゼーションに関するより多くの知識・情報に接する機会のある人々、ⅲ)日本国内において世界の市場や競争相手を意識しながら仕事を行っている人々、ⅳ)現地法人で外国人に囲まれて仕事をしている、または国際機関や多国籍企業等において多様な国籍のメンバーに囲まれて仕事をしている人々、といった4つのケースが考えられる。

これらのどの立場に身を置くかによって、グローバル化に対する考え方、論じ方、切迫度などに差が生じてくることは想像に難くない。欧米系・アジア系・アフリカ系など多様な国籍の上司・部下・同僚に囲まれて仕事をしている人々からは、グローバル化やグローバル人材に関する日本の経済界の視点に違和感を覚えるとの声も聞こえてくる。傍観者にとどまり、その渦中にいるという現実感がないというのがその理由である。グローバル経営を徹底している企業で仕事をしていると、グローバル化とは無国籍化だという感覚が強まるという声も聞く。

本来グローバルであるべき大学を内向きにさせる要因はなにか

このような状況に対して、大学のグローバル化の現状をどのように評価すべきか、学術研究、教員人事、運営体制などを中心に考えてみたい。

学問は本来普遍的なものであり、国内でのみ通用する発見に学問的価値はない。世界の政治・経済体制が如何に変化しようとも、このことは不変であり、その意味でグローバルであることは大学にとって真新しいものではない。

現に理系の多くの学術論文は英語で書かれ、世界のトップジャーナルへの掲載で業績を競い合っている。文系の場合、日本語による論文投稿や書籍出版が中心となる分野、国内と海外の学術誌の両方に投稿機会がある分野など、学問分野により状況は様々である。問題は、海外ジャーナルに投稿機会があるにも拘らず、国内の学会で評価を得て、社会的・組織的な地位を得ることで満足してしまうケースである。

例えば、世界と競い合いつつ日本の成果を発信し続けるべき経営学で海外のジャーナルに投稿を続ける研究者は少ない。また、日本語による研究が中心となる分野でも、英語で成果発信することで、日本の研究水準や内容を広く知らしめることができるが、未だ限定的であるといわれている。

研究成果を世界で競い合いながらも、教員人事は国内で閉じられてしまうという問題もある。教授会など教員組織の体質的側面と制度・システム・費用など経営的側面の両面がその背景にある。特に海外から優秀な研究者をリクルートすることは費用面で難しいといわれている。これらの問題の解決なしに世界から多様な材を集めることは難しい。

法人や大学の運営体制にもグローバル化を阻む要因がある。国公私立とも法人・大学のトップ及びボードメンバーの大半が日本人であり、ほぼ日本人だけの職員組織がそれを支える。このような状況のなかで、グローバル化の必要性を強調しても、空々しさは残るし、理事会主導や学長のリーダーシップを強調すればするほど、組織自体が却って内向きになるというパラドックスも生じかねない。

さらに国立大学の場合は文部科学省、公立大学の場合は地方公共団体の影響力が依然として強い。私立大学を含めて、政策に沿いつつ、法人・大学が真の自律性を確立し、グローバルな体質に自らを転換させることが不可欠である。

グローバルな社会に相応しい人材に求められる要素を構造化して考える

次に、グローバル人材の育成において大学が如何なる役割を果たすべきかについて考えてみたい。

文部科学省はグローバル人材推進事業の公募要領のなかで、グローバル人材としての3要素を、

- 語学力・コミュニケーション能力

- 主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感

- 異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー

いずれも重要な要素であるが、学生の意識・志向や基礎学力の水準、卒業後の働き方や生き方などと結び付けて論じない限り、平板な項目の羅列で終わってしまう。

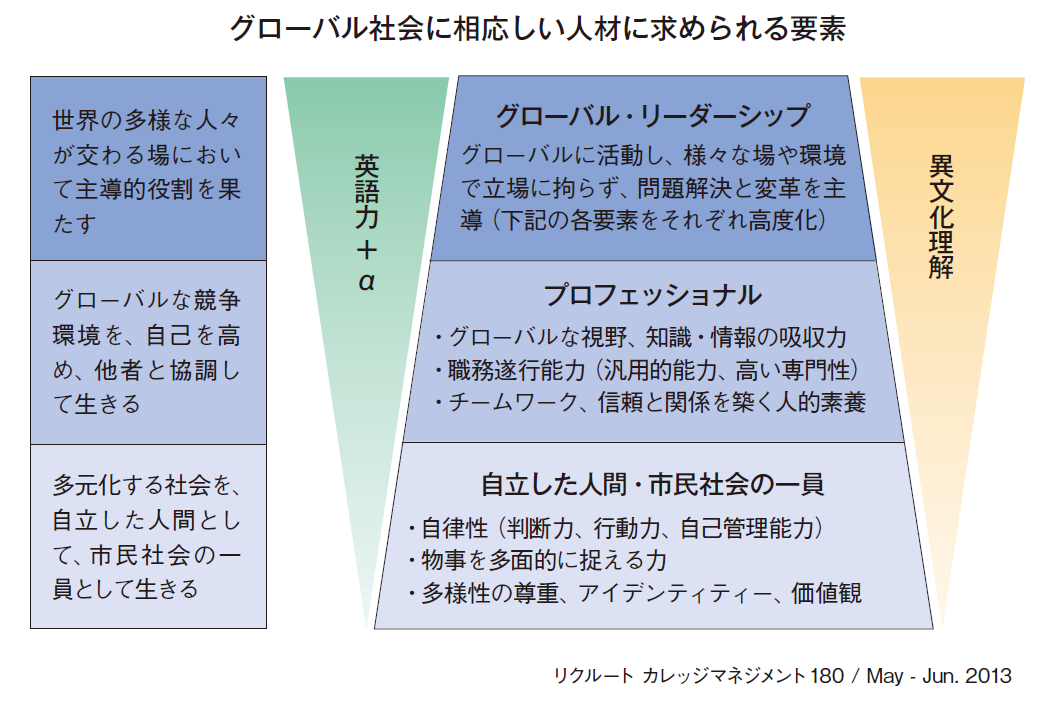

上記の諸要素を参考にしつつ、これまでの様々な議論を踏まえて、「グローバルな社会に相応しい人材に求められる要素」を構造的に示したのが下の図である。試案の域を出ないが、図に沿ってポイントを説明する。

働き方や生き方は個々人によって異なる。そのなかで、全ての人々に共通するのは、グローバリゼーションとローカリゼーション、リージョナリズムなどが同時進行する世界を生きるということである。多元化する社会のなかで、自立した人間として、市民社会の一員として生きるためには、自律性、物事を多面的に捉える力、多様性を尊重する姿勢などがこれまでにも増して求められるようになる。

それらの土台の上にプロフェッショナルとして活躍できる能力や素養を培っていく必要がある。グローバル化が進む社会では、事の是非は別にして、組織も個人も世界の動きに影響を受け、直接・間接を問わず競争に巻き込まれていく。地方や国内にとどまる事業・業務であってもグローバルな視野は必要であり、何よりも確かな仕事を通して信頼を築き上げていく力が備わっていなければならない。

実際上、大半の人々に必須の要件はこの2つまでかもしれないが、世界の多様な人々が交わる場において、問題解決と変革を主導できる人材を、どれだけ層厚く擁することができるかが、国や組織の将来を左右する重要な要素となってきている。このような役割を発揮できる素養・能力をグローバル・リーダーシップと呼ぶことにする。

ここでいうリーダーシップとは、地位や役職に関係なく、グローバルなフィールドで主体的に構想し、多様な人々の理解と共感を得ながら、問題解決や変革を主導できる素養・能力を指す。そのためには、英語力を中心とする語学力と異文化理解が欠かせない。

改めていうまでもないが、この図は地位の上下を表すものではなく、全ての学生の目標がグローバル・リーダーシップを発揮し得る人材である必要はない。大学に求められることは、グローバル化と多元化が進む社会の様相を学ぶ機会を与え、そのなかでどう生きるか、何が必要かを考えさせることである。

学ぶ場を提供する側の大学もこのことを深く掘り下げて検討し、構成員の間で認識を共有させながら、カリキュラムの見直し、授業内容や方法の再検討を行う必要がある。

グローバル化を自校の将来構想に結び付け個性化・機能別分化を促進

再び研究の問題に立ち返ると、近年ノーベル賞受賞者が続く一方で、論文数における世界シェアの低下や研究者の国際流動性の低さなど、我が国の研究のプレゼンスが下がりつつあるとの指摘もなされている。

平成17年1月の中教審答申「我が国の高等教育の将来像」に示された7つの機能について、大学ごとにどこに比重を置きながら個性化を進めていくかが問われ続けている。そのなかで、自らを世界的研究・教育拠点と位置付けるならば、大学自体を世界に向けて大胆に開き、研究力の強化やグローバル・リーダーシップ養成を主眼に、ハード・ソフト両面の整備、それを可能とする経営資源の獲得と組み替えを強力に進めなければならない。短期間に成し遂げることは難しいだろうから、10年から15年の長期戦略を描き、3年程度の区切りを置きながら着実に前進させる必要がある。

高度専門職業人養成に比重を置く大学・研究科は、グローバル化が進むなかで当該職業に何が求められるかについて関係団体等とすり合わせを行い、教育のあり方を検討する必要がある。幅広い職業人養成に重点を置く大学は、プロフェッショナルの養成力の強化を通してグローバル化に対応することを考えていかなければならない。

また、総合的教養教育に比重を置く大学では、リベラルアーツ教育と語学教育を軸にグローバル・リーダーシップの養成を目指す大学、自立した人間や市民社会の一員としてより善く生きるための豊かな教養を育むことに力を入れる大学などが考えられる。これらの大学が個性・特色を競い合うことで、我が国のリベラルアーツ教育の高度化が促進されることも期待できる。

グローバル化の表層だけを捉え、全ての大学が同じような施策を揃えるだけならば、大学の序列をさらに際立たせるだけで終わるだろう。そのような状況に陥ることなく、グローバル化を大学改革加速の推進力とするためには、自校の現実と将来の姿を繋ぐストーリーのなかにグローバル化を織り込み、教育研究の高度化と大学の個性化に結び付けていく必要がある。その構想力が大学に求められている。

日本の学生は内向きといわれ、研究者は海外に出ないといわれているが、海外での学びや研究に少しでも興味を持つ学生や研究者はいるはずであり、彼ら彼女らがどうすれば海外に出られるかという視点で、障害を除去し、意欲や行動を後押しする施策を講じることが重要である。

語学力も高く、学生支援や国際業務に関わりたいと考える職員も増えつつある。各大学はその力を十分に活かしきれているだろうか。大学のグローバル化の最大の鍵は、本当に必要な施策は何かを考え、制度・システムの構築や運用の改善を通して、大学の仕組みと体質を外向きに転換させることができるマネジメント力にある。

財政負担の問題や日本社会に根強く残る閉鎖性・同質性など、大学だけでは解決できない課題も多いが、グローバル化を、大学改革を加速させる好機にしなければならない。

【参考文献】正村俊之[2009]『グローバリゼーション』有斐閣

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 ビジネスサイエンス系教授)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[47] ローバル化という現実を大学改革を加速させる推進力にできるか 吉武博通