大学を強くする「大学経営改革」[48] 「働くこと」のこれからを考える 〈前編〉雇用情勢や労働法制を巡る議論から 吉武博通

大学は働くことに正面から向き合ってきたか

大学教育と職業は卒業・就職を境に隣り合わせの関係にある。また、大学の教育研究や経営自体が職業人たる教職員の働きにより成り立っている。

そうであるにも拘わらず、教育を職業や労働と結びつけて考えることへの抵抗、教職員の働き方や意欲・能力を引き出すための人事管理への無関心といった傾向が、大学には多少なりとも残っているのではなかろうか。

多くの大学にとって就職率は志願者数と並ぶ最大の関心の一つであり、それを向上させるためのキャリア教育や就職支援も強化されつつある。しかしながら、マネジメント層を含む大学全体に、社会で働くことの意味を考え、職業や雇用を巡る環境の変化に関心を持ち続ける姿勢が根付かない限り、変化の激しい社会を生き抜くための教育を行うことは難しい。

大学のマネジメントにおいても、法人は教育研究成果と人件費の抑制に、教授会は教員ポストや予算の獲得に強い関心を持つが、例えば、教育研究活動や大学への貢献で教員間に顕著な差が生じていること、職員組織にも、部門間・職員間の業務量の不均衡があり、職場の健全な運営に種々の課題を抱えていることなどに十分な関心が払われているとは言い難い。

働くことの現状を理解し、これからを考えることで、大学教育と大学マネジメントに何が求められているか、その課題と方向性も見えてくるはずである。

本稿では、大学はこれまで働くことに正面から向き合ってきたのだろうかという問題意識に基づき、職業や雇用を巡る環境がどのように変化し、いかなる課題を抱えているかを、統計データと労働法制の動向やそれを巡る議論を通して確認し、働くことのこれからを考えてみたい。

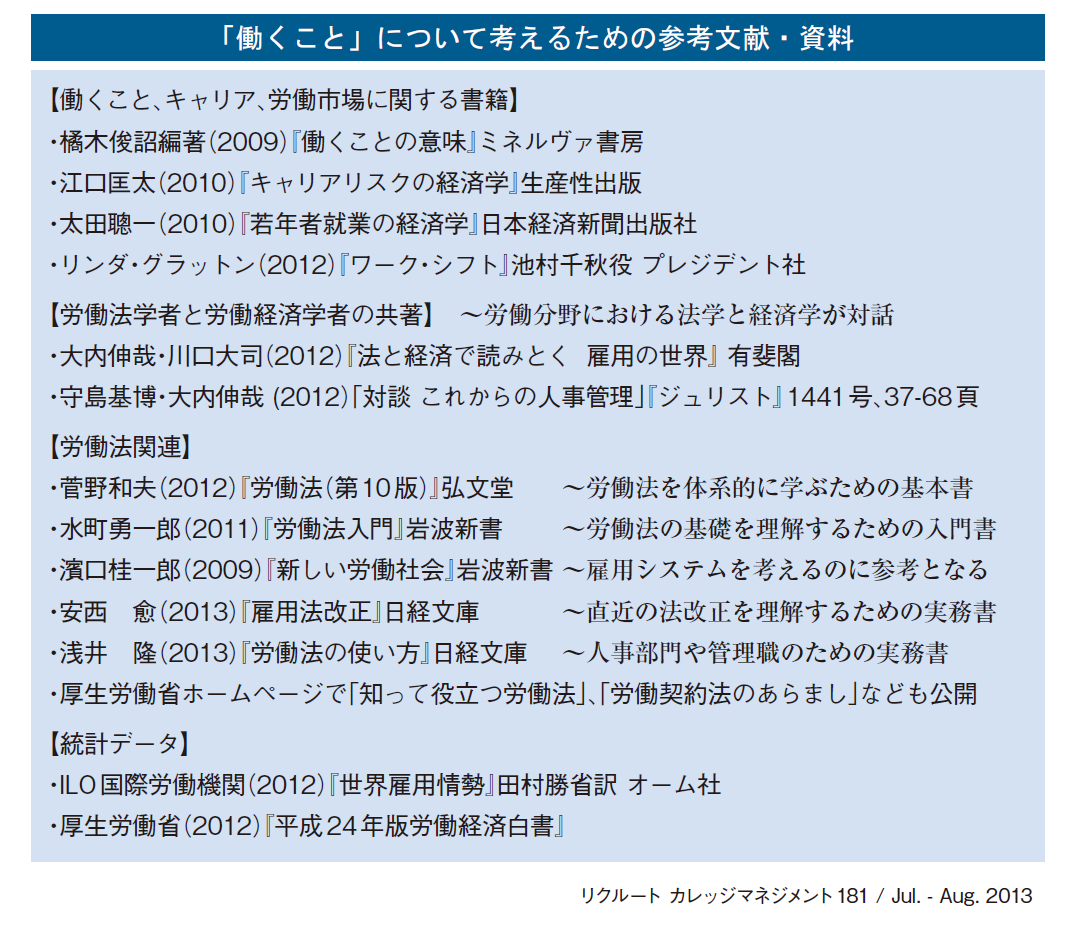

紙幅の都合もあり、個々の問題に深く立ち入ることができないことから、参考文献や実務上有益と思われる情報を最終ページに掲げることにした。

産業革命以来の大きな変化のただなかで働くことの意味を問い、あり方を考える

働き方や働くことの意味については、個人ごとに異なるだろうし、一個人の職業人生のなかでも時の経過とともに変化していくものと思われる。

歴史を振り返ってみても、例えば西洋においては、労働を奴隷の役目と考える古代ギリシャに始まり、生きるためには働かなければならないとされた中世キリスト教的労働観を経て、勤勉と倹約を賛美するプロテスタンティズム的労働観に至るなど、社会体制や宗教の影響も受けながら、時代とともに労働観が変化してきたことが分かる。

労働観は国や地域によっても異なる面がある。労働を意味する英語のlaborやフランス語のtravailには、苦痛を伴うものという要素が含まれている。日本では、家業や士農工商時代の職分に象徴されるように、イエのため世間のために働くという、日本固有の労働観が形成され、それが近代化の原動力になったとされている。

働き方や労働観に最も大きな変化をもたらしたのは産業革命であるが、今またそれに匹敵する規模の変化が起こっているといわれている。グローバル化、IT革新、新興国の成長、資源・エネルギー問題、環境問題、世界人口の増加、先進国における高齢化などの変化が一気に押し寄せるとともに、変化の速度が増しつつある。また、女性の活躍促進やワークライフバランスの確立も重要な課題となっている。

日本においても、グローバル化や生産年齢人口の減少などの要因にバブル崩壊が加わり、1990年代以降、経済が長期停滞を続ける中、企業も選択と集中、統合再編、海外事業展開、人件費をはじめとするコスト削減を絶え間なく繰り返し、それらを通して働く環境や働き方も大きく変わってきている。また、2008年のリーマンショックは日本を含む世界各国の経済を急激に落ち込ませ、雇用面にも深刻な打撃を与えた。

このような変化のただなかで、働き方、働く場、働くことに関する諸制度等を考えることは容易ではないが、それぞれの立場で答えを見いだす努力を続けていかなければならない。

これらの認識を踏まえて、労働市場に関する世界と日本の統計データを眺めてみたい。

世界の失業率は6.0%、若年失業率は12.7%

国際労働機関(ILO)の『世界雇用情勢2012』によると、リーマンショックによる経済危機以降、全世界で失業者は2,700万人増加、2011年暫定推定値で約2億人に達している。失業率は6.0%だが、地域別では、北アフリカ(10.9%)、中東(10.2%)、非EU・CIS(8.6%)、先進国・EU(8.5%)などの地域が高くなっている。また、15-24歳の若年失業者は2011年現在7,480万人、失業率は12.7%に達している。若年層が失業する確率は成人層に比べて3倍となっており、北アフリカ(27.1%)、中東(26.2%)、先進国・EU(17.9%)、非EU・CIS(17.7%)などの高さが目立つ。

労働力参加率の低下、つまり仕事がなくて探してない人が増える傾向も確認されており、上の数字以上に実態は深刻であると考えられる。

チュニジアで2010年から2011年にかけてジャスミン革命が勃発し、アラブの春と呼ばれる大規模な反政府運動が瞬く間に広がったことと、北アフリカや中東の高い若年失業率は無関係ではない。

公表データから就業構造や労働需給の動向をつかむ

次に日本の現状について最新のデータで確認してみたい。2013年5月31日に総務省統計局から同年4月分の「労働力調査(基本集計)」、厚生労働省から同じく4月分の「一般職業紹介状況」がそれぞれ公表されている。

労働力調査によると、日本の15歳以上人口は11,083万人、うち労働力人口が6,603万人、非労働力人口が4,477万人となっており、労働力人口のうち就業者が6,312万人、完全失業者が291万人であり、完全失業率は4.1%となっている。

長期時系列データで完全失業率の推移をみると、高度経済成長期とほぼ重なる1960年から75年頃までは概ね1%台、その後、76年から94年頃まで2%台で推移し、95年から97年までが3%台、98年から2000年頃までが4%台、01年から03年が5%台、04年から08年の間は4%台に戻ったものの、リーマンショック後の09年と10年に再び5%台に悪化、11年以降4%台に落ち着くという経過を辿っている。

ただ、4月の年齢階級別完全失業率をみると、15-24歳の8.1%(男性8.8%、女性7.3%)、25-34歳の5.5%(男性6.0%、女性4.9%)など、日本においても若い世代ほど失業率が高く、これらの年齢層では男性の方が厳しい状況にある。

就業者6,312万人のうち、自営業主・家族従業者以外の雇用者は5,530万人(87.6%)、役員を除く雇用者のうち64.2%が正規の職員・従業員、35.8%が非正規の職員・従業員となっている。

次に、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、毎月公表している一般職業紹介状況をみると、4月の有効求人倍率は0.89倍となっている。ちなみに、年度計の値が過去最高(1963年度以降の統計)となったのは、73年度の1.74倍、最低はリーマンショック後の2009年度の0.45倍であり、時々の景気動向に敏感に反応していることが分かる。

産業別・規模別の新規求人状況や都道県別の雇用状況を把握できるのもこの統計の利点であり、後者について4月の最高は宮城県の1.29倍、最低は沖縄県の0.51倍である。震災復興もあり宮城、福島等の被災県の倍率が高いが、通常は、東京、愛知などが高い値を示す一方で、東北、北海道、九州、沖縄などの道県が低い倍率にとどまることが多く、地域間で雇用機会や労働力需給に大きな開きがあることが分かる。

労働契約法改正を機に有期労働契約のあり方を考える

世界の雇用情勢からすれば日本はなお良好な水準にあるといえるが、過去に比べれば失業率は高く、諸外国と同様に若年層がしわ寄せを受け、非正規雇用の比率は高まり、雇用者所得は伸び悩むといった状況が続いている。

このような状況のもと、労働法制面では、雇用形態の多様化、女性の活躍促進、高齢者雇用の促進などの課題に対応すべく、新たな法律の制定や改正が繰り返されてきた。また、個別労働紛争の増加に対応して、迅速で実効的な解決を目的とした労働審判制度が2006年4月に導入され、活発に利用されている。

直近では、2012年に労働契約法、労働者派遣法、高齢者雇用安定法などの法改正が行われたが、そのうち、有期労働契約について、無期労働契約への転換、雇止め法理の法定化、不合理な労働条件の禁止という3つのルールを新たに定めた労働契約法改正については、疑問の声もあり、実務面での混乱も見られる。

この法改正は、全国約1,200万人と推計される有期契約労働者の3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態を踏まえ、雇止めの不安や不合理な労働条件の解消を図ることを目的としている(厚生労働省「労働契約法改正のポイント」参照)が、5年を超えて反復更新した場合、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換されることから、多くの大学がその対応に苦慮している。一部の大学では、就業規則に5年を超えた反復更新を行わない規定を加えることに労働組合が反対するケースも生じている。

労働者保護を目的としながら、5年を超えた反復更新の可能性が閉ざされるなど、逆の効果も見られ、労働法制の難しさを実感させられる事例の一つである。

大学は多くの非正規雇用の教職員の貢献で成り立っている。この機会を捉えて、全学的にそのあり方を考えてみる必要がある。

成長戦略の文脈で議論が本格化する日本の雇用制度

労働法制をめぐるこれらの動きは労働者保護に主眼を置いたものだが、経済界は、グローバル競争を勝ち抜くことや雇用の維持・創出を図るためには、労働者保護の政策だけでなく、企業の事業活動の柔軟性確保や多様な就業機会の創出の観点を重視する必要があるとし、実態に即していない労働時間管理、正社員に対する雇用保障責任ルール、年功処遇などの見直しが必要と主張している(日本経団連2013.4.16「労働者の活躍と企業の成長を促す法制」参照)。

経済界には、厳し過ぎる日本の解雇規制を緩和し、世界標準並みにすべきとの考えが根強い。政府の産業競争力会議や規制改革会議でも議論がなされているようだが、労働組合等の強い反発も予想され、当面は慎重に扱われるものと思われる。

世界に比べて日本は雇用保護が強すぎるとの認識は必ずしも正確ではない。OECDが作成した雇用保護指標で見る限り、日本はOECD平均を下回っており、比較的雇用保護が弱い国という結果が示されている(「平成24年版厚生労働白書」参照)。

しかしながら、産業競争力会議で厚生労働大臣が「成長のための労働政策」として、成熟産業から成長産業への失業なき労働移動、民間人材ビジネスの活用等によるマッチング機能強化、多元的な働き方の普及・拡大、若者の安定雇用の実現、女性の活躍促進、待機児童の早急な解消を掲げ、雇用維持型から労働移動型への政策シフトを明示していることから(第4回産業競争力会議2013.3.15配布資料より)、今後、成長戦略の文脈で、解雇規制を緩和する方向での議論が本格化するものと思われる。

経営管理・人事管理の見直しなしに雇用システムの再構築はできない

これらの議論で抜け落ちているのは、企業の経営管理や人事管理自体が従来のままで良いのかという視点である。法律の文面だけならば日本の解雇規制は決して厳しくない。解雇権濫用法理も整理解雇法理も判例の積み重ねのなかから導き出されてきたものである。

つまり、濱口(2009)が「日本型雇用システムにおいては、メンバーシップの維持に最重点が置かれる」と指摘するように、企業は正社員に長期雇用を保証することと引き換えに、異動・転勤・出向に象徴されるように、人事権に大きな裁量を有してきた。その結果、使用者である企業と正社員の間にもたれ合いが生まれることになる。解雇を巡る紛争で、裁判官はこのような状況を総合的に判断するなかで、正社員の長期雇用への期待を重視し、解雇に厳しい規制を課してきたと考えられる。

世界的にみて女性の活躍度が低いといわれていることも、正規雇用と非正規雇用の間の格差も、このような構造・体質による面が大きいと思われる。メンバーシップ型であることで組織が一丸となって競争力を高めてきたという優れた面も重視されなければならないが、克服すべき課題も多い。また、メンバーシップ型は主に大企業に見られ、中小企業には必ずしもあてはまらないということにも留意する必要がある。

解雇規制の緩和を求めることは、自分達自身が積み重ねてきた経営管理・人事管理の問い直しでもある。

大学教育と大学マネジメントを問い直す契機に

日本の雇用システムが今後どのような方向にどのような速度で変わっていくのかの予測は難しい。労働移動型へのシフトが強調されるが、雇用吸収力のある新産業の創出も容易ではあるまい。非正規社員を活用することで価格競争を勝ち抜くビジネスモデルはサービス産業を中心に広がり、これらの産業の比重もさらに増してくると考えられる。グローバル競争の最前線では、国内の常識では考えられないような知恵と駆け引きの凌ぎ合いもある。

大学は、そのような社会に学生を丸腰で送り出していないだろうか、学士力や社会人基礎力にリアリティはあるのだろうか、問い直してみる必要がある。

このような時こそ、自然や社会や人間への興味・関心に広がりと深さを持たせるためのリベラルアーツ教育が必要ではないか、それらと法学、経済学、経営学などを上手く結び付けることはできないか。大半の学生が、大きく変化する労働市場に飛び込み、雇用契約のもとで働くことを考えると、労働経済学や労働法の基礎も必要になる。それらを通して経済学的思考やリーガルマインドを身につけながら、働くことの意味を考える。一つの考え方に過ぎないが、このような視点から教育内容や方法を見直してみる必要もある。

大学マネジメントについても問い直すべきであろう。大学で働く教職員は、正規か非正規かに拘わらず、置かれた状況、働くことに対する考え方などは、一人ひとり異なるはずである。

多様であることを認め合った上で、互いを尊重し合いながら、組織として最高のパフォーマンスを追求する。どうすればそのようなマネジメントが可能となるのか。その問題に正面から向き合う時にきていると考える。次号ではこの課題を掘り下げて検討したい。

(吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 ビジネスサイエンス系教授)