大学入試は、企業の採用面接から何を学べるか1 なぜ、新卒採用に注目するのか 濱中淳子

多面的・総合的な評価という課題

大学入試改革論議が盛り上がりをみせている。そのキーワードのひとつとして挙げられているのが「多面的・総合的評価」だ。知識偏重ではない、面接や論文、あるいは調査書等を用いた、人物本位の入試への転換が必要だと唱えられている。

周知のように、多面的・総合的評価をめぐっては、かなり以前から議論されてきた。入試の多様化そのものは臨時教育審議会の時代から提言されているものであり、1990年代に出された中央教育審議会答申には、現在の論議と類似の主張を見ることができる。ただ時代とともに、論旨や論調に変化があったことも事実だろう。そして今現在の特徴を挙げるとなれば、「学力の三要素」を踏まえた評価が求められるようになった点であり、導入を求める声が強まった、というところではないだろうか。

実際、多面的・総合的評価に基づく入試に取り組みはじめた大学は少なくない。報道等で、推薦入試の導入を試みる大学、AO入試のあり方を模索する大学、あるいは高大連携に基づく入試を展開しようとする大学の取り組みを目にする機会も増えた。従来、入試改革に関しては、その性質の悩ましさゆえに、先延ばしにされがちだという側面があったが、こうした急速な動きは、それだけ大学を取り巻く環境も、そして大学関係者自身の意識も変わったことを示唆しているように思う。

しかし、である。こうした目立った動きの背後に、未だ変わらぬものがひとつあるように見える。大学関係者たちの心の中にある「戸惑い」だ。学力はひとつの物差しで測れないという見方があるのは分かる。自分達の大学に、意欲あふれる若者達が多く入学してくれればとも願っている。だとしても、面接や小論文、あるいは調査書といった手法をどのように活用すれば、望ましい選抜が実現できるというのか──ビジョンを描けずにいる関係者は少なくないはずだ。

参考としての「企業の新卒採用」

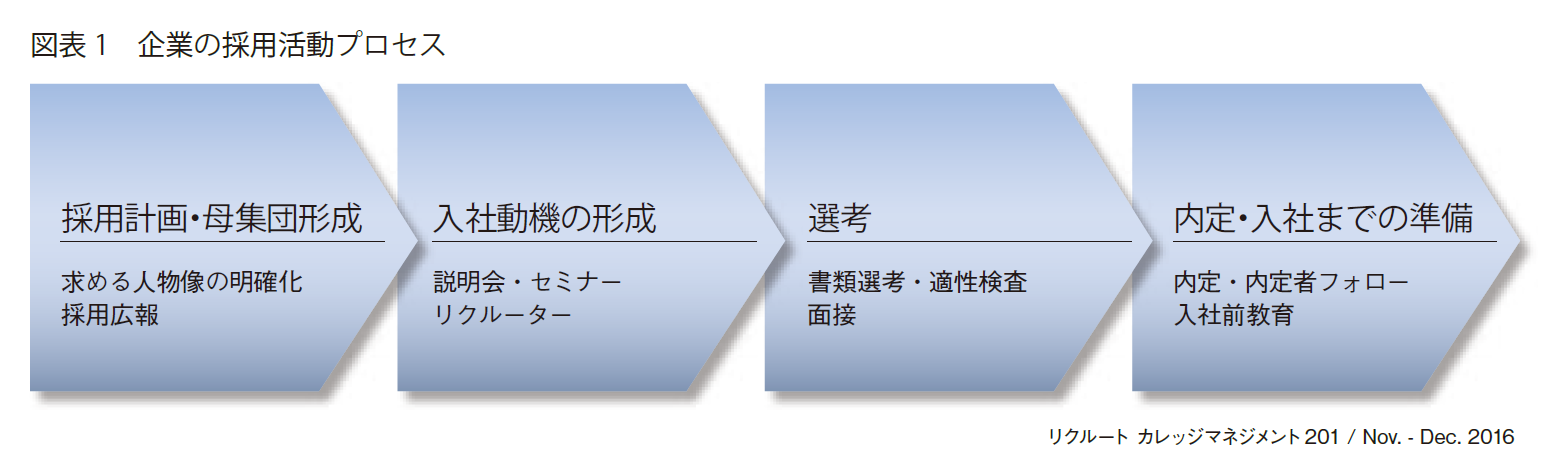

教科学力ではない能力をどのように計測するかという問題は、かなりの難題である。正解がひとつに定まるような問題でもない。ただ、ここで視野を大学の外にまで広げれば、意欲や汎用的能力を評価しようとしてきた実践が、既に数多く蓄積されてきたことに気づく。その最たるものが、企業の新卒採用であろう。一員として組織に加わりたいとアプライしてくる者を評価する。図表1に、新卒採用のおおよその流れを記したが、選抜のみならず、母集団形成や内定後の教育(フォロー)といった点を含めても、企業と大学は基本的に同じことをしていると見ることもできる。

言うまでもなく、教育機関である大学と営利組織である企業との間には、埋まることのない溝がある。「入試と就活を一緒にするのか」という声も聞こえてきそうだ。だとしても、両者の距離ばかりを意識して、類似点に目を向けないのは、あまりに勿体ないことであるように思われる。

さらに付け加えれば、この類似点は日本社会ならではのものだというところもある。濱口桂一郎氏の著書『若者と労働――「入社」の仕組みから解きほぐす』(中央公論新社、2013年)によれば、多くの先進諸国が、職務ごとに仕事内容や範囲などを定め、新しい職務や欠員が発生するたびに即戦力を求める「ジョブ型」の人材調達を試みるのに対し、日本は、あらゆる職務を担う可塑性の高さを求める「メンバーシップ型」の採用を行っている。言い換えれば、訓練可能性や汎用的能力といった「見えにくいもの」を重視した採用活動を重ねているのが日本企業であり、しかもその代表的な手法が「面接」である。多面的・総合的評価という文脈で参考になる部分は少なくないように考えられるのだ。

断っておけば、企業にヒントを求める視点はオリジナルというわけではない。折しも半年ほど前、本誌197号に竹内淳一氏(株式会社リクルートキャリア)による「企業の採用活動から見た『相互選択型入試』の可能性」という記事が掲載された(2016年Mar.-Apr.)。採用活動の特徴を詳しく紹介したこの記事は、結論として、組織の個性を人材要件に込め、それを一貫した基準にして適合性の高い人材を選ぶことが、企業から援用できる入試改革のポイントだと指摘する。合わせて、2014年12月22日の中教審答申を取り上げた次の新聞記事も参考になろう――「現行の2次試験にあたる大学の個別試験も多面的、総合的な受験生の評価手法を求めた」「具体策として小論文や面接、集団討論、高校の調査書などを活用し、『人が人を選ぶ』試験への転換を促した。中教審委員の1人は『大学入試は、様々な観点から人材を評価する民間企業の採用手法に近づく』と説明する」(2014/12/23 日本経済新聞朝刊3ページ)。

2つの反論

多面的・総合的な評価が、企業の採用活動のようなものだというのは、改革へのアクセルが踏まれた当初から、一部関係者の間で意識されていたことなのかもしれない。ただ、ここまでの議論をもってしても、企業の採用活動を参照しようという気分にならない人は少なくないように思う。無理からぬことでもあろう。というのは、容易に思いつく次のような反論に対して、十分な回答が示されないまま、現在に至っているからだ。

《反論1》

企業の採用活動は大学入試と同じプロセスを経ているのかもしれない。けれども、企業は基本的に多くの応募者のなかから一部の優れた人を選ぶという条件で選抜を行っているのではないか。大学は違う。ほとんどの受験生を合格させるという推薦・AO入試をしているところも多い。また、企業は人事課を中心に多くの労力を費やして準備をし、時間をかけた面接で採用するかどうかを決めているではないか。この点についても大学は違う。突如として面接官の役割を担った教員が、受験生一人当たり10~15分ほどの面接で合否を決める。このような条件面の差があるなかで、企業の採用活動はどれほど参考になるというのか。

《反論2》

仮に採用活動を参考するにしても、具体的なイメージにまで結びつく情報を目にすることが少ないのだが、どうだろうか。「人材要件」や「人を見る目」が大事だという声は聞く。そしてその指摘は正しいのだろう。しかしそうだとしても、例えばどのような、そしてどれほどの人材要件を立てるのが、現実的なのだろうか。「人を見る目」というのは、どのようにしたら獲得することができるのか。かけた労力や用意した小道具の分だけ、正確な評価に近づけるような性質のものなのか。そもそも「見えにくいもの」を評価する営みに関して、抽象的レベルを超えた示唆というのは、どれほど抽出できるものなのか。

大学入試センター研究開発部調査の紹介

企業の経験を手掛かりにするにしても、まずは以上の反論にも答え得るような実態を描き出す必要がある。こうした考えから企画したのが、質問紙調査「現代日本企業の新卒(大学生・大学院生)採用面接に関する調査」(実施主体:大学入試センター研究開発部調査)である。

対象は、ここ3年間に事務系総合職/技術系総合職の採用面接を担当したことがある企業関係者。株式会社インテージのモニターから該当者を抽出し、2015年12月~2016年2月に調査をWEB上にて行った。回収数は、事務系採用面接担当者808、技術系採用面接担当者602である。

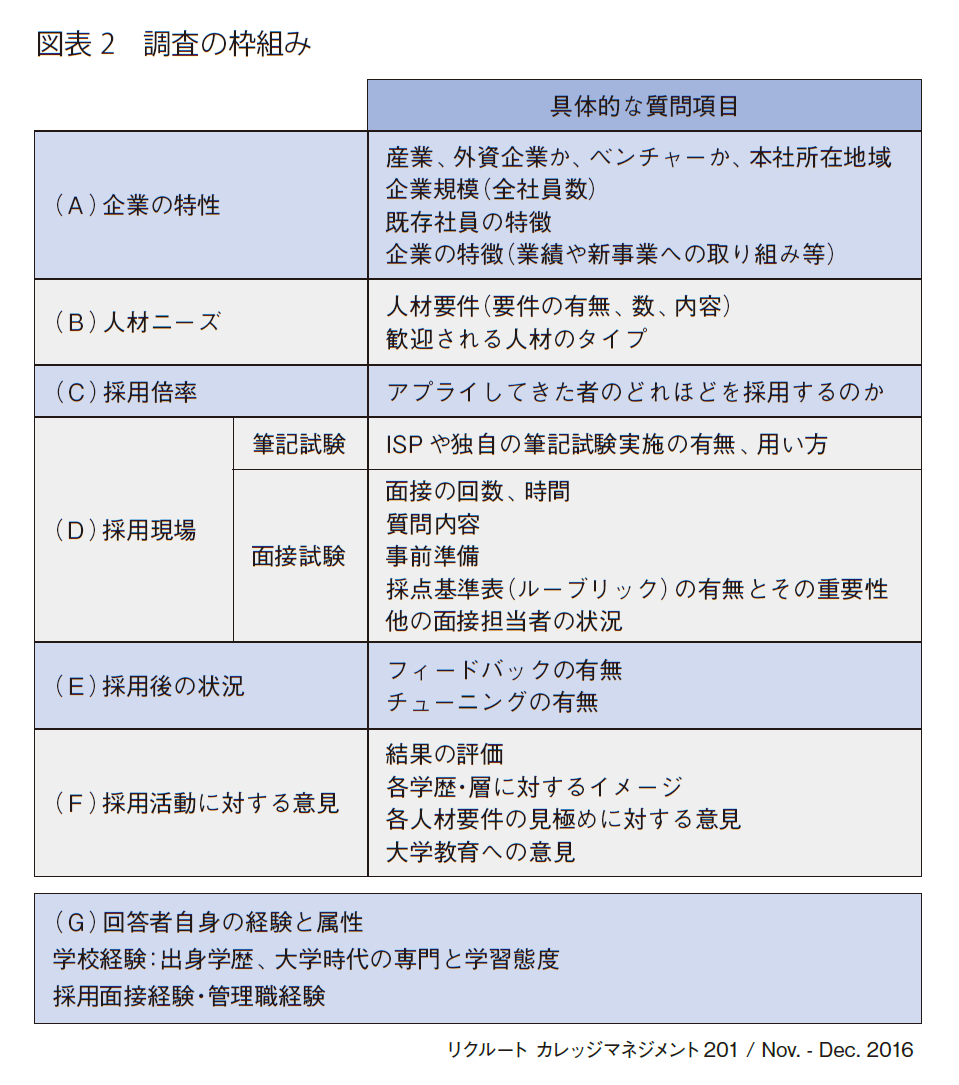

新卒採用で起きていることを体系的に知りたいという目的から、様々な変数間の関係を考慮した枠組みをベースに調査を作成した。「企業の特性(A)」が「人材ニーズ(B)」を規定し、その「人材ニーズ(B)」と「採用倍率(C)」が「採用現場(D)」のありようを決める。そして、この「採用現場(D)」と「採用後の状況(E)」が「採用活動に対する意見(F)」を左右し、全般的に「回答者自身の経験と属性(G)」の影響も見逃せない。図式化すれば、図表2の通りになるが、以上で記した反論についても検討が可能な、幅広いデータセットになっている。

さて、本連載の目的について言及すれば、この調査データを用いながら、「大学入試が企業の採用面接から学べること」について、今少し踏み込んだ示唆を実証的に示すことにほかならない。分析から組み立てられるストーリーは次回以降に詳しく示すが、調査データにどれほどの期待を寄せることができるのか、議論の導入として最後に触れておくことにしたい。

データにみる「多様性」と「可能性」

調査データの特徴として強調しておきたいのは、多様な企業関係者からの回答が得られたという点である。産業別に言えば、農・林・漁業0.6%、鉱業0.1%、建設業9.3%、製造業26.7%、電気・ガス・熱供給・水道業1.3%、情報通信業11.8%、運輸業5.2%、卸売・小売業9.8%、金融・保険業6.3%、不動産業2.8%、飲食店・宿泊業1.2%、医療・福祉4.0%、教育・学習支援業3.0%、サービス業12.8%、その他5.0% という回答分布になる。

ただ、それ以上に本連載にとって重要な情報になるのは、企業規模別の回答状況になるだろうか。その分布を示せば、従業員数1~10人2.9%、11~30人5.3%、31~100人14.8%、101~300人17.9%、301~500人10.0%、501~1000人11.8%、1001~5000人18.4%、5001~10000 人5.6%、10001人以上13.4%。さらにこのばらつきを選抜性の観点から見直すと、筆記試験や適性試験、面接を1回でも受けた学生のうち、「『有能だと判断された一部の層』のみを採用」する企業の関係者だというのは49.9%、「『半分ぐらい』を採用」が29.2%、「『人材として難しいと判断された一部の層』を落とすことが中心の採用」が14.8%、そして「『ほぼ全員』を受け入れる採用」をしているというのが6.1%となる。即ち、選抜性の低さに直面している中小企業関係者の回答も、それなりに得られている。

加えて、応募者に対して3回も4回も面接をするという企業が大半というデータセットでもなかった。勤務先では内定を出すまで4回以上の面接を実施しているという者は12.2%、そして3回が33.6%、2回が40.0%、1回で内定を出すという回答者も14.3%いた※1。

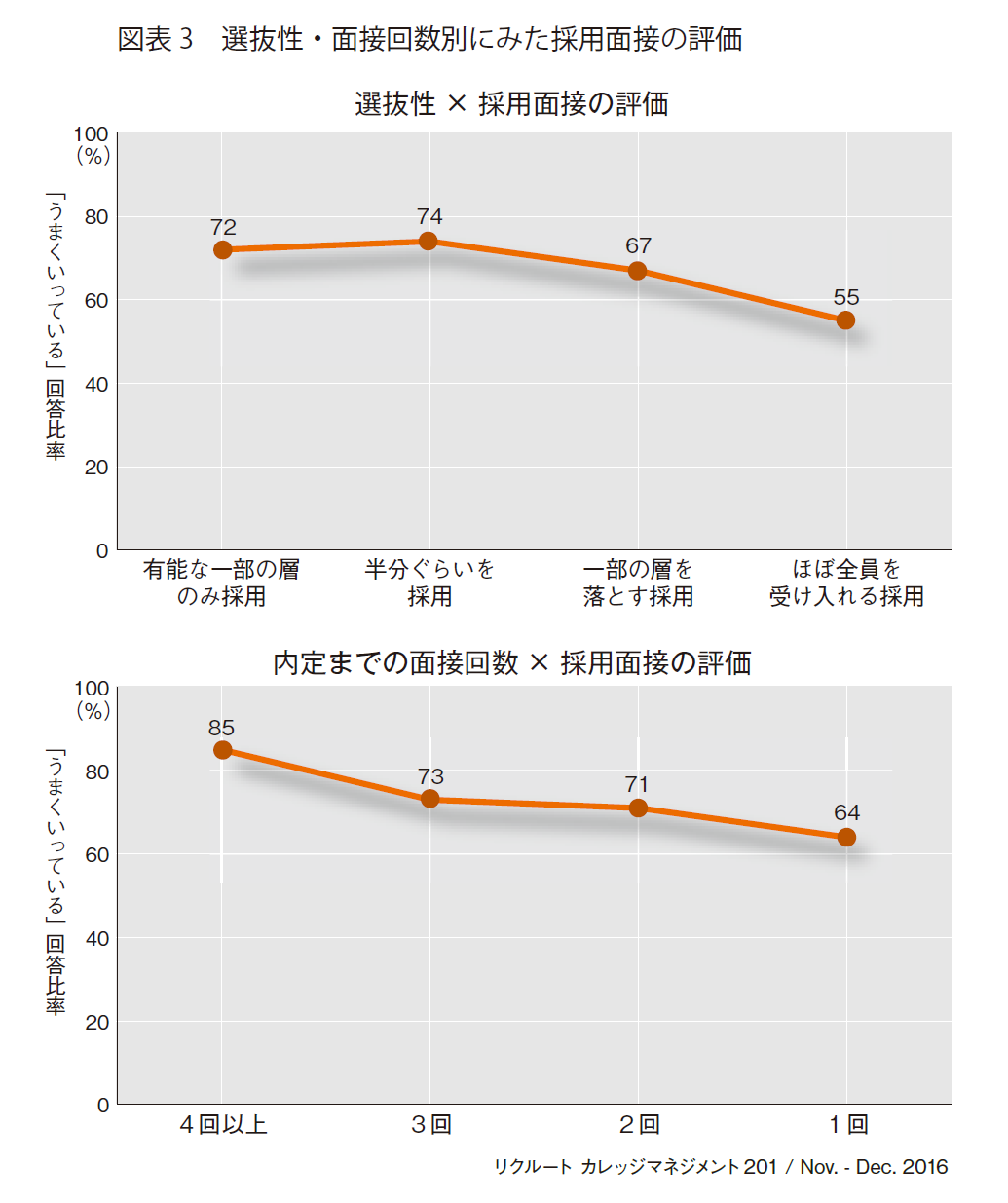

このように見てみると、新卒採用に制約を抱えている企業も少なくなさそうだ。そして、こうした制約は、やはり採用結果の評価にもストレートに結びついている。図表3は、選抜性と面接回数の別に、勤務先の採用面接への評価(「うまくいっている」の回答比率)を示したものである。選抜性が高いところ、そして面接に多くの回数を重ねている企業の関係者ほど、「うまくいっている」と回答する傾向が強いことが分かるだろう。

しかしながら他方で、この図表から興味深い点としていまひとつ指摘されるのは、選抜性が低い面接であっても、そして回数がわずか1回の面接であっても、「うまくいっている」と答える者が半数以上いるということである。恵まれた条件のなかで、ある程度の結果を出すというのではない。限られた条件のなかで、それなりの成果を出している。こうしたところに注目しながら「参照すべき知恵」を探る価値はあるように思う。

次回からの議論でカギとなるのは、こうした「多様性」と「可能性」である。では、リアルな手掛かりへとたどりつく途がどのようなものか。一緒に検討していくことにしよう。

- なお、少し古いデータになるが、独立行政法人労働政策研究・研修機構が2005年に企業に実施した質問紙調査(郵送数4789、回収数1362)によれば、内定を出すまでの面接平均回数は2.1回となっている。

(濱中淳子 大学入試センター 教授)

【印刷用記事】

なぜ、新卒採用に注目するのか 濱中淳子